授業書

原子爆弾と原子力 by 池田博明

1982年・1983年 小田原城内高等学校 3年 「理科II」の授業資料

正しいと思う答えをひとつ選びましょう

第一部 原子爆弾の開発

問1.原子爆弾が利用しているエネルギーは何か

ア 原子核の融合 イ 原子核の分裂 ウ 原子と原子の衝突

問2.どのような方法で原子核を分裂させるのか

ア 別の原子核をぶつける イ 放射線を当てる ウ 中性子をぶつける

問3.世界で最初に核兵器開発を計画した国は?

ア アメリカ イ ロシア ウ ドイツ エ 日本

問4.1945年にアメリカが製造した原爆は何個?

ア 2個 イ 3個 ウ 4個

問5.なぜプルトニウムを使うのか

ア 天然にたくさんあるため イ 人工的に作ることが可能 ウ 爆発力が大きい

問6.ドイツは1945年5月に降伏していたので、マンハッタン計画の目的はなくなった。

計画は中止されなかったのだろうか。

ア 科学者は中止しようとした イ 軍は中止しようとした ウ 両者とも中止しようとしなかった

問7.日本への原爆投下について、科学者は・・・

ア 賛成だった イ 反対だった ウ 賛成も反対もしていなかった

問8.現在、原爆の製造はプルトニウムが入手できるとして、

ア 家庭の一室でもできる イ 実験室が必要 ウ 工場が必要

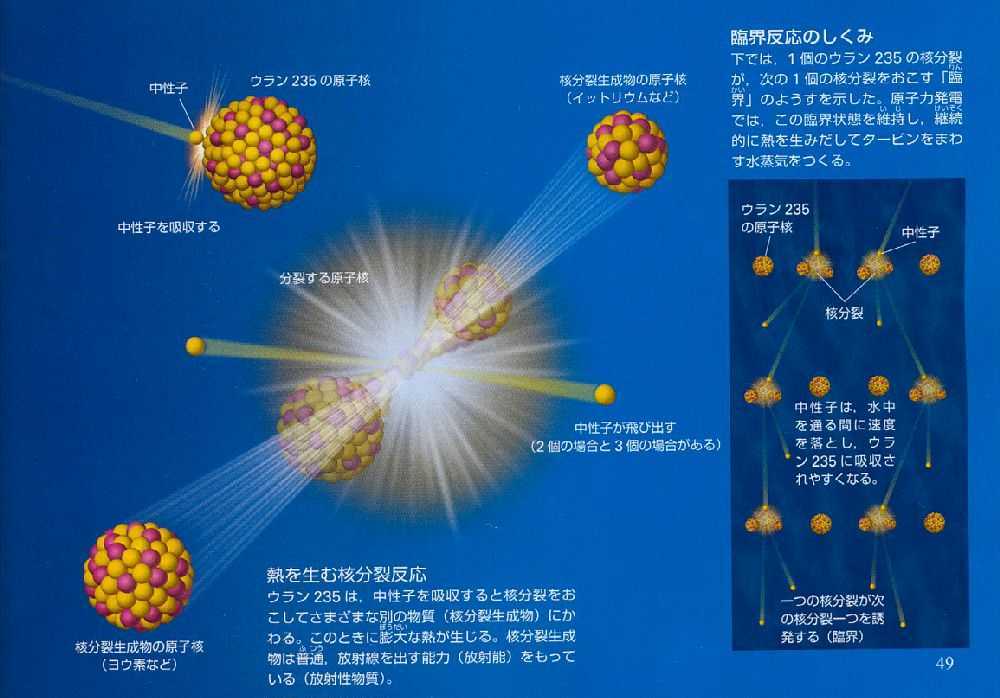

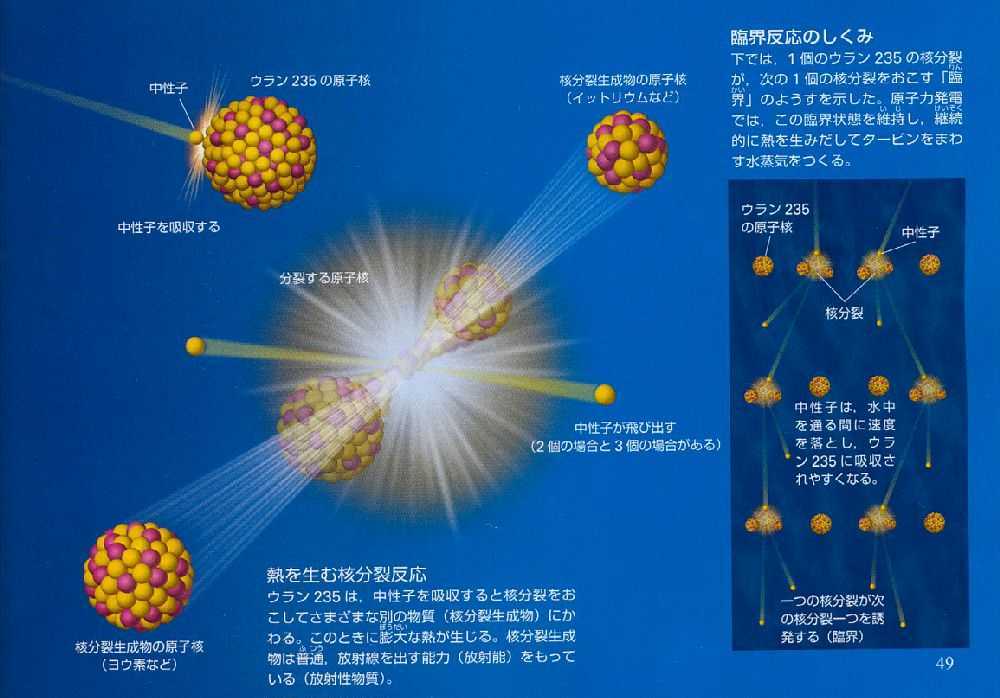

問1の解説 原子核の分裂を利用

(原子核の説明) 例えばヘリウムは原子核内に2個の中性子と2個の陽子を持つ

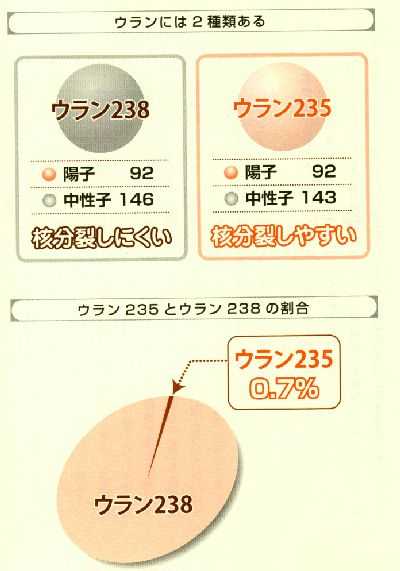

問2の解説 ウラニウム原子核の崩壊

中性子をウラン235(陽子92個、中性子143個)に当てる

分裂してセシウムなどになる

連鎖反応 ▼NEWTON 2011年6月号より

問3の解説 ドイツ

1939年4月にドイツ国防省へ原爆開発を支持する書簡が送られた。特別部局が設置され、開発がはじまった。しかし、原爆の燃料として重水を選択したため、困難が伴った。重水の分離には時間と電力がかかった。科学者の亡命や工場の爆撃、フランスからの重水の移動などで、結局、ドイツは原爆の開発に失敗してしまった。

一方、アメリカでは1941年12月にマンハッタン計画が始められた。

問4の解説 3個

1個めはプルトニウム爆弾で「トリニティ(三位一体)」と愛称されていた。

1945年7月16日 ロスアラモス南方320kmの砂漠、

ニューメキシコ州アラモゴードにて爆発。

爆弾の威力をTNT火薬5千トン以上と予想した科学者はいなかった。

フェルミは一枚の紙を引き裂き、爆発の瞬間、紙切れを下に落とした。

24km先から衝撃波が紙切れを40〜50cm吹き飛ばした。

フェルミは推定した、「(TNT火薬)二万トン(相当)だ・・・」。

2個めはウラニウム爆弾で「リトル・ボーイ」と愛称された。

1945年8月6日 広島に投下された。

3個めはプルトニウム爆弾で「ファット・マン」と愛称された。

1945年8月9日 長崎に投下された。

(生徒は3個すべてを使ってしまったことに驚く)

問5の解説 プルトニウムは人工的に作られた元素である

核分裂しやすいという特徴がある。

プルトニウムの作りかた

核分裂するウラン235に中性子を当てる。

放出された中性子が天然ウランの主成分ウラン238(天然ウランの99.3%)

に吸収される。

ウラン238 (陽子92 中性子146)

↓

↓←中性子

ウラン239 (陽子92 中性子147)

↓

↓半減期 23.5分

ネプツニウム 239 (陽子93 中性子146)

↓

↓半減期 2.35日

プルトニウム 239 (陽子94 中性子 145)

問6の解説 科学者も軍も中止しようとしなかった

1945年5月8日 V-Day (勝利の日)に一人の科学者だけが作業を止めた。

理由はドイツが敗北した以上、作業の目的はなくなったというものだった。

男の名はジョーゼフ・ロートブラット。

のちにパグウォッシュ会議の指導的人物となり、会議の事務局長を務めた。

問7の解説 反対していた

シカゴグループは既に1944年に日本の都市に対して原爆を

使わないようにという大統領あての請願書を提出している。

問8の解説 家庭でもできる

通信販売で部品を入手できる時代、原子爆弾自体は製作は簡単である。

沢田研二主演の映画『太陽を作った男』は中学校の物理教師だった沢田が

家で原子爆弾を作るという話だった。

|

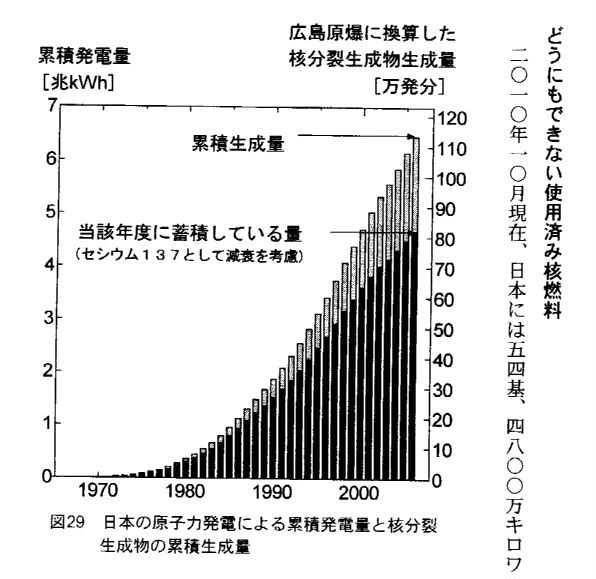

第2部 原子力発電所の特性

問1.原子力発電で使われる材料は主に何か

ア ウラン235 イ ウラン239 ウ プルトニウム239

問2.1kgのウランを燃やすと廃棄物(死の灰)はどのくらいできるか

ア 0.2kg イ 0.5kg ウ 1kg

問3.原子力発電になれば石油はどうなる?

ア 必要なくなる イ 必要である

問4.原子力発電所を作るのにかかる年月は?

ア 5年 イ 10年 ウ 15年

問5.原子力発電所の寿命は?

ア 30年 イ 60年 ウ 90年

問6.日本では放射性廃棄物をつめたドラム缶をどう処理しているか

ア 施設内に保管 イ 海洋に投棄 ウ 廃坑に埋蔵

問7.原子炉1基を1年間運転すると、ドラム缶にしてどのくらい廃棄物が出るか

ア 100個分 イ 1000個分 ウ 1万個分

問1の解説 ウラン235である。天然には少ししかない。

ヘリウムは原子核内に2個の中性子と2個の陽子を持つことを復習する。

問2の解説 1kg である。

中性子が飛び出て当り、割れるだけなので

重さはほとんど変わらない

核分裂生成物としてヨウ素やセシウムが出来ると

言われるが、それは質量数や陽子数を見ると分かる。

ウラニウムの質量数は235、これに中性子をぶつけると

質量の似た二つの粒子に割れる。

その質量数は72〜160にわたっている。

放射性のヨウ素131の陽子数は53、

日本物理学会(編)『原子力発電の諸問題』東海大学出版会 1988年より

1000MW(e)の軽水炉停止時の放射性物質の内蔵量

(主要なもの) |

| 核種 |

半減期 |

内蔵量(MCi) |

| 85 Kr |

10.76年 |

0.6 |

| 133 Xe |

5.3日 |

170 |

| 131 I |

8.05日 |

85 |

| 134 Cs |

2年 |

1.7 |

| 137 Cs |

30年 |

5.8 |

| 89 Sr |

50.6日 |

110 |

| 90 Sr |

27.7年 |

5.2 |

| 129 Te |

34.1年 |

10 |

| 239 Pu |

90 年 |

0.01 |

問3の解説 必要である

原子炉を作る機械は石油で動いている。したがって、それらが無くなれば原子炉を創れないだけでなく、維持できない。ウラン鉱を採掘するのにも石油が必要だし、運搬・移動するのにも石油で動く機械が必要だ。

問4の解説 ほぼ5年かかる

この間にかかったエネルギー・コストを発電量から差し引かないと

原子力の利益は正しく評価できない。

しかし、実際に原子力の利益を広報するひとは

生産電力量だけを広報する。

伊東光晴の計算では電力量に換算して 400億kW時。

問5の解説 ほぼ30年

老朽化して使用できなくなる。さらに原子炉全体が放射性廃棄物となる。

30年間で生産する電力量は稼働率30%では 710億kW時

稼働率40%では 926億kW時 (100万kW級の原子力発電所の場合)

30年間の核燃料代を計算しないでも、すでに作り出すエネルギーの40%以上を自分で使っていることになるのだ。

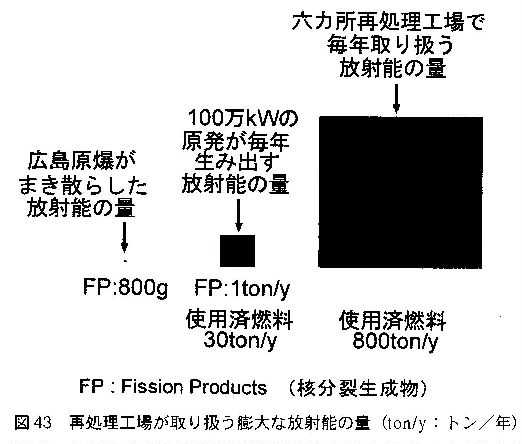

問6の解説 施設内に保管

原子炉自体が廃棄物になる前に毎年、放射性廃棄物が溜まっていく。

問7の解説 1千個分である。

これらの廃棄物は捨てようが無い。

日本の原子力発電所も草創期のものは寿命が来た。

それらは使われていない。全体が廃棄物になったままである。

内部には大量の廃棄物が保管されている。

科学者は「廃棄物のことまで考慮していなかった」と

2009年のNHK特集(ドキュメンタリー)で発言していた。

(たしかフランスの科学者)

しかし、これはウソであろう。

伊東光晴が『君たちの生きる社会』(ちくま少年図書館)で

1970年代に書いているのだから。

|

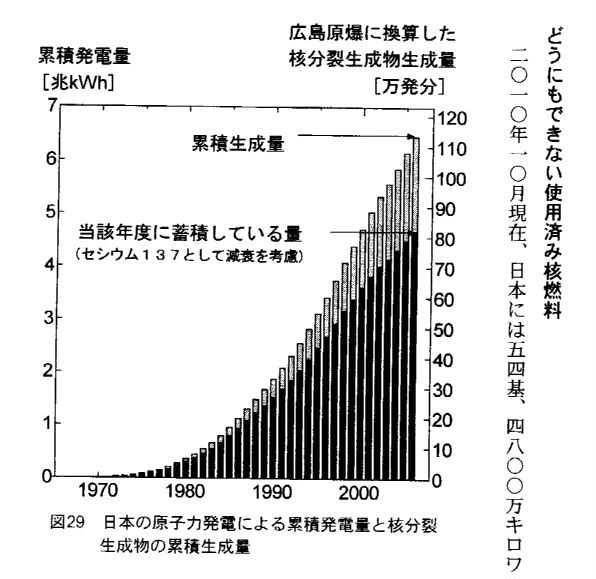

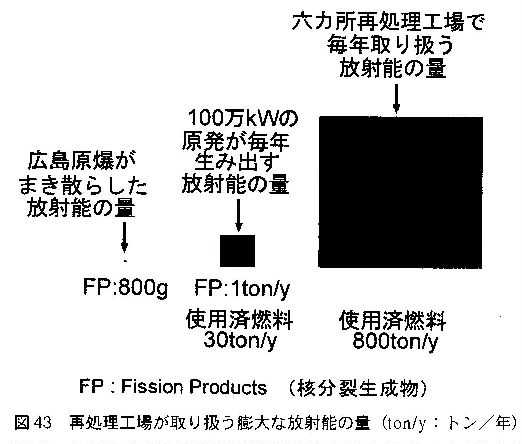

▲池上彰『そうだったのか!池上彰の学べるニュース』

(海竜社)より |

小出裕章

『隠される原子力・

核の真実』(創史社)

より |

|

【補足】放射線について

放射線にはいろいろな種類がある。

アルファ線 アルファ崩壊によって放出され、放出されるアルファ粒子はヘリウム原子核(2個の陽子と2個の中性子)

ベータ線 電子で構成される放射線

ガンマー線 波長の短い電磁波でX線とかなり重なる

セシウム137はガンマ崩壊、ヨウ素131はベータ崩壊する

|

第3部 原子力発電所の事故のとらえかた

(1)事故年表

1952年 カナダ チョークリバーの研究用原子炉が爆発

作業員が誤って空気系の弁を開いたのが発端。

修理の途中で作業情報が誤って伝えられたため。

1957年 イギリス ウィンズケール原発の火災。放射能が流出。

汚染のおそれのあるミルク200万リットルを処分

1961年 アメリカ アイダホ フォールズSL-1炉の爆発

死んだ三人の労務者は被爆がひどく、20日後、鉛の棺桶、鉛の墓に埋葬された

1963年 アメリカの原子力潜水艦スレッシャー号 129人の乗員とともに沈没

1966年 アメリカ フェルミ実験所で核燃料の溶融事故

デトロイト住民に避難命令を出す一歩手前までいった

原因は[ 原子炉容器内の部品の取り付けを忘れたため ]

1975年 アメリカ アラバマ州 ブラウンズ・フェリー原発で火災

原因は[ 技師が懐中電灯の代わりに使ったローソクの火 ]

1979年 アメリカ スリーマイル島の原発事故。原子炉溶融の一歩手前までいった

原因は[ 整備のとき補助給水系の弁を二つとも誤って閉じたため ]

事故原因の分析は吉田伸夫「科学と技術の諸相」、または柳田邦男の『恐怖の2時間18分』を参照

原因のほとんどが人的要因(ヒューマン・ファクター)であることに注意する必要がある

しかし、大切なことは人間はミスをする動物であるということ。

ミスを引き起こすのはマン=マシン・システムの欠陥であるという認識がないと、

巨大技術で人間の管理ばかりが進む結果となる。

その後の重大事故は別項目を参照

(2)巨大事故の教訓

A)機械やシステムが便利になると、人間はその分、なまけ者、ぼんやり者になる

1973年 アメリカ エアバスDC10の第3エンジンが爆発

ブレード破片が窓を突き破り乗客一名が吸い出された

ファンブレードの異常加速が原因だったが、なぜ加速したかというと

原因は[ 退屈しのぎに機長がエンジンスロットル自動調整装置を押したため ]

1972年 アメリカ トライスターの墜落

原因は[ 故障した豆ランプの取換えに全員が気をとられパイロットが

操縦桿をうっかり押したため。水平飛行状態がオフになり落下した ]

B) ベテランもミスをする

1966年 インド航空 ボーイング707 モンブランへ激突。117人死亡。

原因は[ 管制官とのやり取りで誤解したため ]

機長「モンブランの横を通過中と思う」

管制官「モンブランまでは5マイル」

機長「了解」

機長はモンブランの横から5マイルと思った

ミスの4M’s

Man Machine Media Management

その後の代表的な原発重大事故

(1) チェルノブイリ原発事故

1986年4月26日 ロシアのチェルノブイリで原子炉爆発。

事故報告は運転員による多くの規則違反など責任を運転員に押しつけている。

原子炉の構造欠陥も重大。

(2) 東海村臨界事故

1999年9月30日 午前10時35分頃、

茨城県那珂郡東海村の株式会社JCOの東海事業所・転換試験棟で

3人の作業員が硝酸ウラニルを製造中、

突然の青い閃光と共にガンマ線エリアモニターが発報し、臨界事故が発生。

3人の作業員が多量の中性子線などで被ばく。

この事故で核分裂を起こしたウラン燃料は全部で1

ミリグラム。

この事故のキイワードはバケツ。

作業員はバケツでウラニウムを移していた。なんたる杜撰な作業!

2010年、小出裕章は作業員の責任ではないと主張している。

作業員は臨界事故の知識をまったく与えられていなかった。

バケツの利用は工場のマニュアルとして認められていたし、臨界事故とは関係ない。

臨界事故を起こした沈殿槽は140リッターも容量があり、臨界になる危険を回避する措置が取られていなかった。

「作業員がミスをしても原子力施設はフール・プルーフ(誤っても安全が確保)だ」と主張してきた原子力産業はウソだった。

施設を許可した原子力安全委員会の誰も責任を取ろうとしないのだった。

(小出裕章『隠される原子力 核の真実』創史社、2010年)

(3) 福島第一原発事故

2011年3月11日 午後14時26分 東北日本および関東を襲ったマグニチュード9.0の大地震

地震の30分後の大津波のため、すべての電源が不能になった。

専門家さえ予想できない事故が次々に起こり,いわゆる「原子力村」の専門家は戸惑っているばかりだった。

間の抜けた解説と、実際に起こり、明らかになる事実に裏切られる様子がテレビを通して国民の前に明らかになった。

この事実を目撃してなお原子力発電所を安全と信じるひとは責任観が欠如しているというべきだろう。

地震直後の報道を別ファイルに記録

|