高校生物 生態

生物の集団とその変動 種間関係 二種問題 by 池田博明

第1節 種間関係

個体群の相互作用 2種以上の個体群どうしの相互作用。

2種問題を中心。

競争,捕食-被食,寄生,共生などが挙げられる。

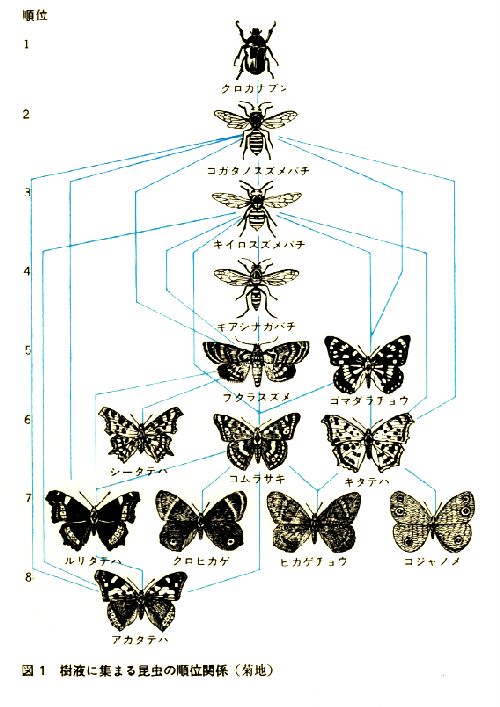

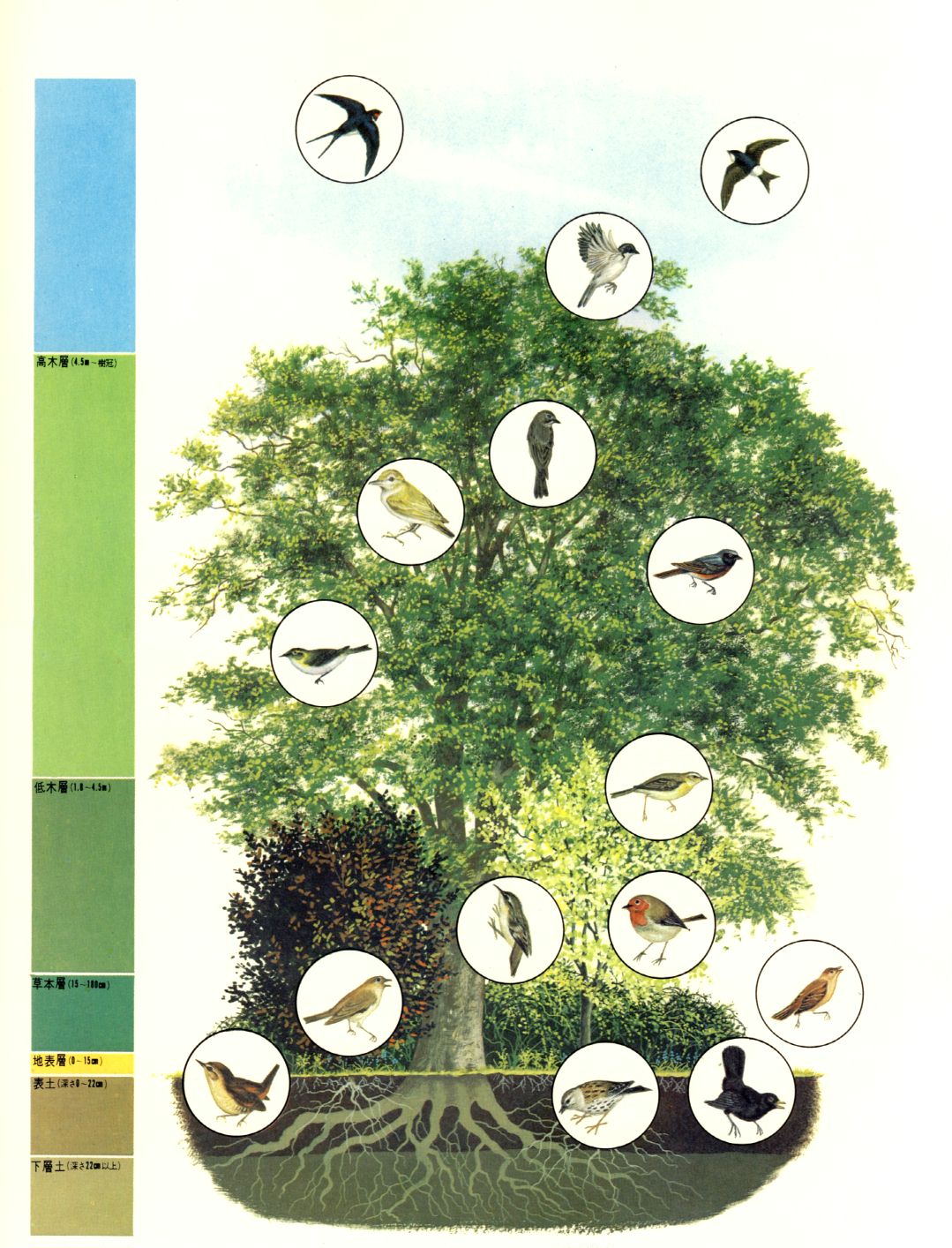

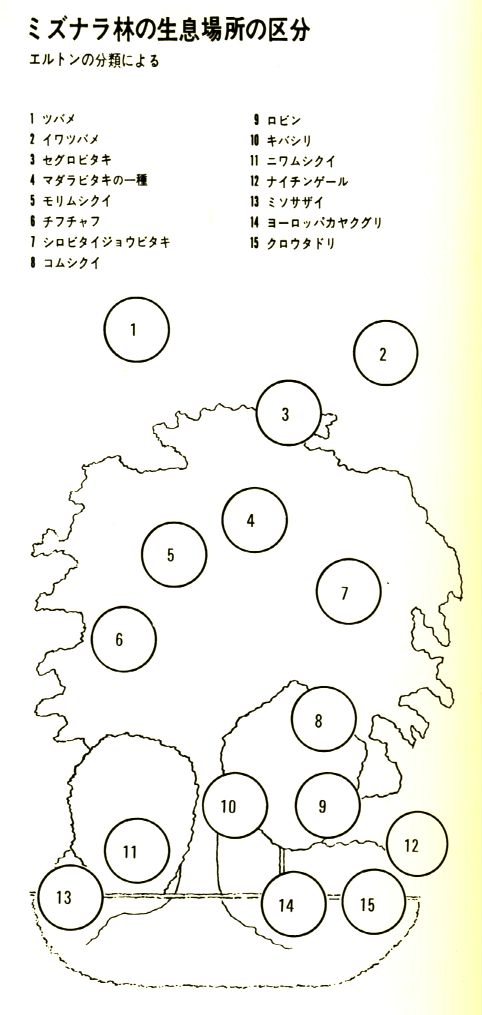

生物相互作用の基本原則→「食物連鎖」 (エルトン『動物生態学』1927)

1)異種間の関係である(共食いを除く)

2)上位の捕食者ほど

大形である(ラマルク、1809)

数が少ない(エルトン、1927)

生息場所が広い(エルトン、1966)

生態的地位(ニッチ)が同じとは?

食物連鎖上の位置が等しい(エルトン、1927)

生活場所が等しいなども考慮されるようになった。

●第1項 捕食と被食

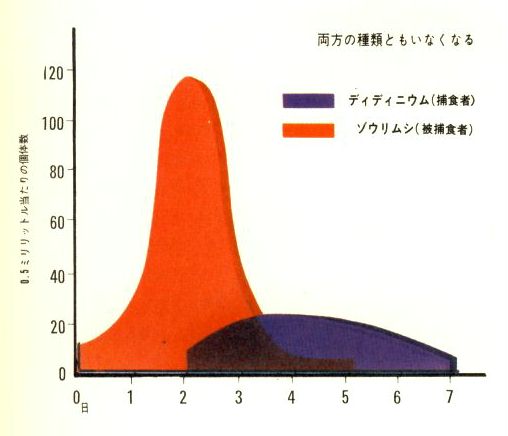

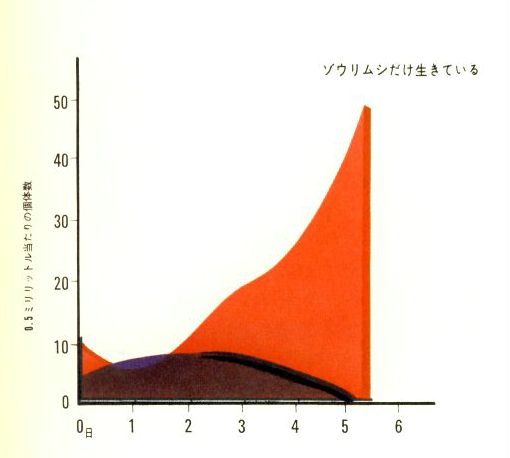

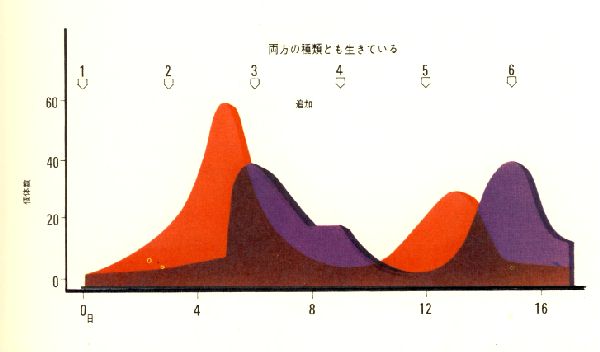

= 種間での,食う−食われるの関係。周期的な変動をする。

ハドソン毛皮会社の記録からオオヤマネコとカワリウサギの変動

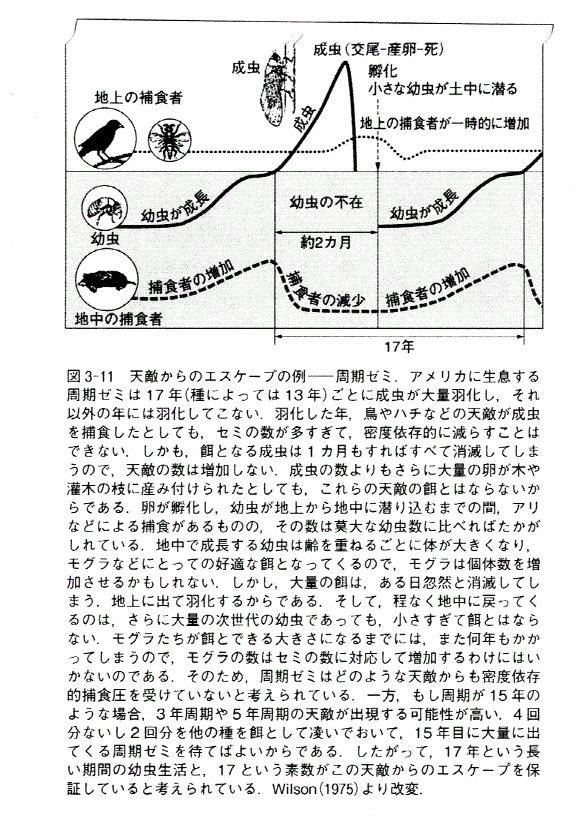

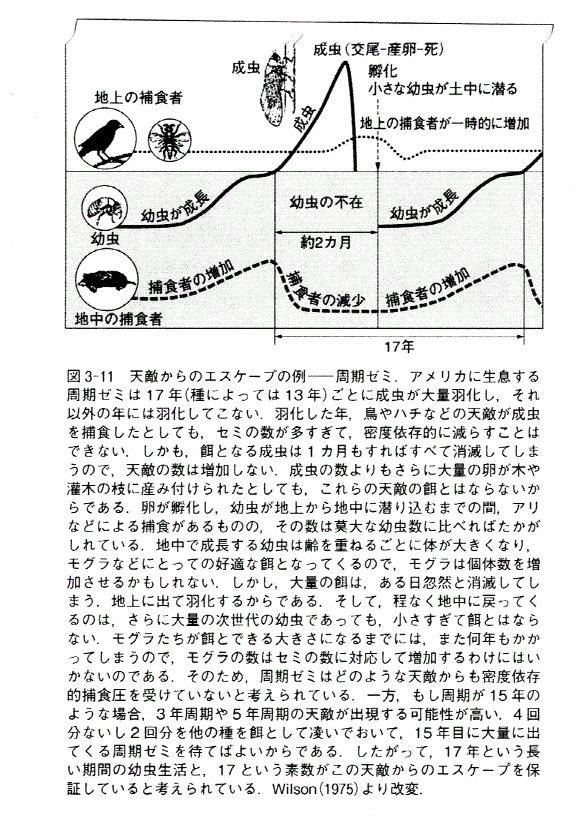

| 【参考】『動物生態学』(1927)で,エルトンは動物の周期的な個体数変動を考察した。エルトンは変動の要因について,特に被食者の変動については気候や病気などを重視して考察している。捕食者(たとえばオオヤマネコ)の変動はその被食者(ユキウサギ)の変動に追随したものとして考察を進めている。現在は被食者である植食動物の食べる植生の破壊と再生の周期が主因であるという説(植物仮説)が有力である。寄生者と宿主の間でも捕食者と被食者と同様な変動が知られている。 |

| 【カイバブ高原のシカの例】捕食者の除去によって,被食者が激増し,ついには食物が不足して被食者が激減した例があった。この例は間接的に植物仮説を示唆する。 |

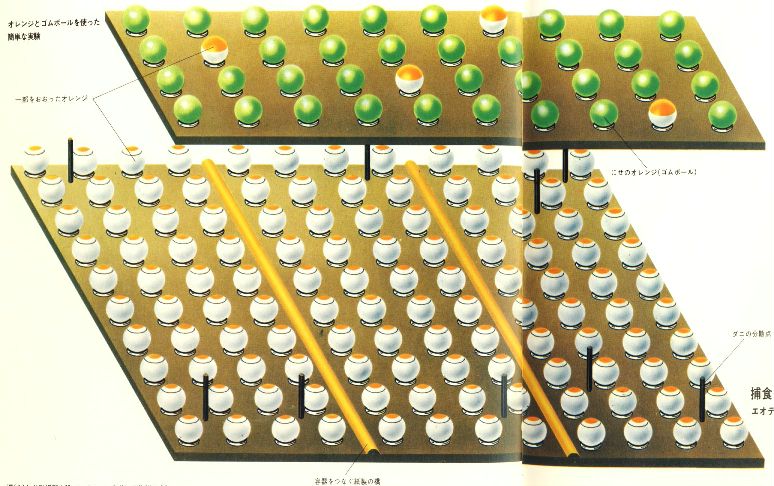

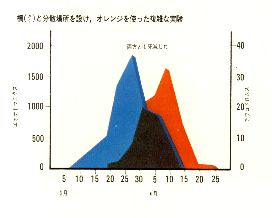

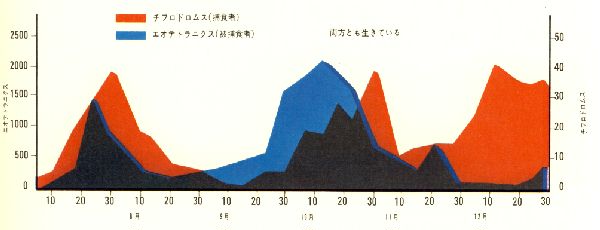

コウノシロハダニとその捕食者カブリダニの周期的変動

天敵 =自然界での捕食者。害虫の捕食者

【参考】生物農薬

1800年代の終わり頃,オーストラリアからアメリカに持ち込まれて柑橘に被害を与えていたイセリヤカイガラムシが,原産地ではそれほどひどい害虫でないことに気がついた昆虫学者レイリイは,天敵探索の実現のために努力した。政府は1888年,ケーバーを派遣,彼はアデレード市北部でこのカイガラムシを専門に食べる体長3,4mmのベダリアテントウを発見した。さっそく輸入され,試験場で増殖されて,1890年6月に約120万匹が果樹園に放された。効果はてきめんだった。各地に配布されたベダリアテントウのおかげで,イセリヤカイガラムシの被害はおさまってしまったのである。日本でも1909年にニュージーランドから被害のあった台湾に輸入,1911年に台湾から静岡県などに輸入して,効果をあげた。

日本ではその後,ミカントゲコナジラミに対するシルベストリーコバチの輸入(イタリアから1924年),

リンゴワタアブラムシに対するワタムシヤドリコバチの輸入(合衆国より1931年)にも成功している。 |

【参考】ハチの利用

トマトをつくる温室に利用されているハチがいる。トマトの受粉に利用されているのがセイヨウマルハナバチである。

1974年にハワイから移入したポインセチアの苗に付着してきて,日本中の温室に拡大したオンシツコナジラミ。その天敵として利用されているのは,オンシツツヤコバチ(オランダから輸入)である。さなぎを付けたカードを温室内に置く。

イチゴでは葉が粉をふりかけたように白くなるのはハダニのしわざである。そのハダニの天敵がチリカブリダニである。アブラムシの退治にはコレマナブラバチを使う。

クモは広範囲に害虫を捕食する天敵である。

*坂田種苗では愛知県農業総合研究所との共同で,トマトの単為結果性の新品種“ルネッサンス”を開発した。受粉作業が無用だという(2000/8/11)。 |

【コラム】動物の体色と擬態

コノハチョウは落ち葉によく似ているし,アブの中にはハチによく似て目立つものがいる。動物が他種のものに形や色を似せることを擬態という。擬態は,捕食者や被食者の目をあざむくための適応と考えられる。

擬態には,ナナフシが小枝に似た体をもつように,背景に似る隠蔽的擬態と,ヒラタアブがハナバチに似た模様をもつように,危険な生物に似る標識的擬態がある。マダラチョウが味の悪いドクチョウに似た紋様をもつのは,天敵に対する警告と考えられる。花の近くで獲物を待ち伏せるハナビラカマキリは,形や色を花弁に似せている。このことは,天敵に対する防御になるとともに,花を訪れる昆虫の眼をあざむくことにもなる。

色や模様の意義を判断するときには,実際の生活場所に置いてみる必要がある。たとえば,魚の下腹が銀色に光っているのは,目立つ色彩のように思えるかもしれない。しかし,海では,上からの太陽光で,背面の暗色は薄くなり,銀色の下腹は影になって,魚の体は全体に一様な明るさとなる。これは,側方から来る捕食者の目をまぎらわせる効果があるという。

アズチグモの体色は変化するといわれたり,しないといわれたりした。実際には,クモは背景の紫外線の反射量に応じて,体の紫外線反射量を調節しているので,ヒトの目ではその変化を正確に感知できないのであった。 |

●第2項 競争 生活要求が同じ生物個体どうしの争い。

種間競争

別種の間での食物や生活空間などの奪い合い

(攻撃や干渉など直接的な競争のほか,資源のとりこみによる競争など

間接的な競争も考えられる)

種内競争

個体群内での食物・生活空間・配偶者の奪い合い

(縄張り・順位なども種内競争の結果と考えられる)

競争的排除則=あるいは競争排除則、ガウゼの原理

“食物その他の生活要求の類似した種は,

競争の結果として同じ場所に共存を続けることはできない”

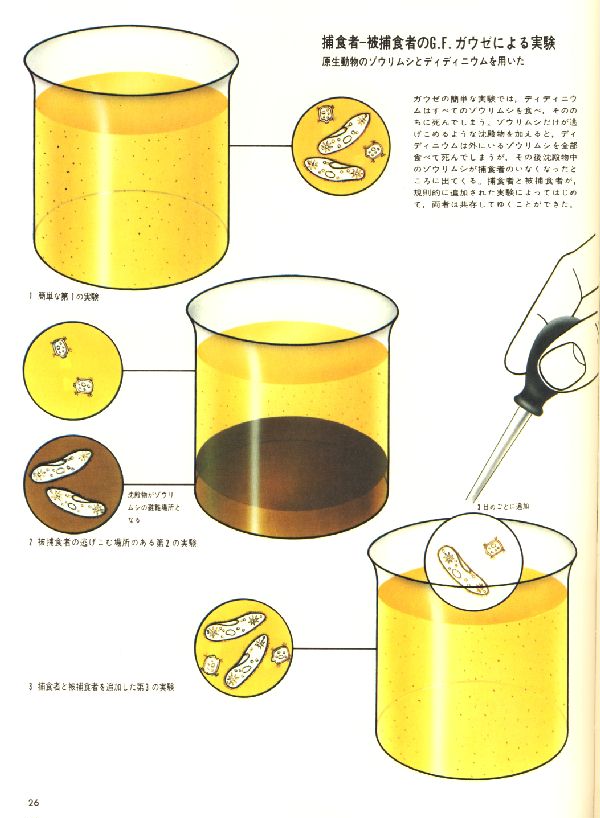

ガウゼの例(1934)

ゾウリムシ P.caudatum とヒメゾウリムシ

P.aurelia → ゾウリムシが絶滅

ゾウリムシ P.caudatum とミドリゾウリムシ

P.bursalia

→ ゾウリムシが上層、ミドリゾウリムシが下層

で共存

註)ミドリゾウリムシは細胞内にクロレラを共生させている

【参考】種間競争のモデル

種間競争の数理モデルは,アメリカのロトカやイタリアのヴォルテラが1920年代に研究し,ロトカ-ヴォルテラ式を導き,一方の種が絶滅する場合と2種が平衡を示す場合があることを示唆した。

ガウゼはこれを室内実験として最初に検証した。

ガウゼ(1932)は,ゾウリムシ Paramecium caudatum とヒメゾウリムシ P.aurelia の混合培養でゾウリムシが消滅することから,数理モデルの予測どおりと結論した。

ガウゼは計測のため,培養液の1/10を取り,新しい培養液を足している。そのため成長率の大きいヒメゾウリムシが新しい培養液で増殖してしまうので,ゾウリムシが競争によって餌を奪われたためではなく,理論の検証になっていないという批判があった。

高木ら(1991)は閉鎖系で2種のゾウリムシの混合培養実験を追試し,標準培養液ではゾウリムシの消滅という結果を得たが(ただし,この場合に用いたのはP. multimicronucleatum。生活様式はP. caudatumと同様とみなすことができる),ゾウリムシの増殖促進物質を加えた培養液(ゾウリムシとヒメゾウリムシの増殖率が同じになる)では2種が共存する結果を得た。したがってこの2種のゾウリムシに関しては「似た生活様式の分裂速度の異なる2種は共存できない」とは言えよう。

野外でも競争的排除則が当てはまるかどうかについては,多くの研究がある。また,競争の機構は干渉(interference)と,とりこみ(exploitation)に大別されている。

干渉とは直接間接に競争者の資源(食物や居住空間など)利用を妨げる行動,

とりこみとは資源を使うことによって他個体の利用可能な資源量に影響を与えることを言う。

実際には両者が共に働いていることが多い。 |

|

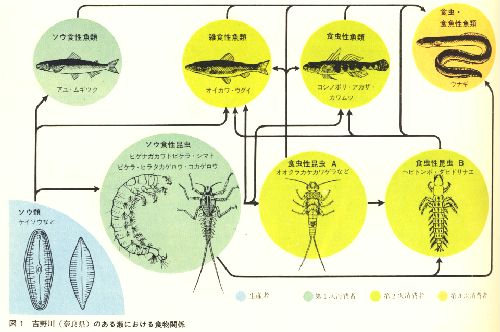

【参考】すみわけ

似た生活要求を持つ種が競争を避けて,生息場所をすみ分けている現象。

カゲロウの幼虫(可児藤吉,今西錦司)やイワナとヤマメが代表的でよく知られている。

生息場所が重なっていて食物だけを分け合っているときには「食いわけ」という。

「すみわけ」や「食いわけ」は現象を説明するには便利な用語であるが,

これらの現象自体は競争と生態的地位(ニッチ)という概念で解釈できると考えられる。 |

●第3項 食物連鎖

|

▲(a)ソラマメにアブラムシが寄生(または捕食)し、

アブラムシをナナホシテントウが捕食する。

この場合、ナナホシテントウを除くとアブラムシが

増えてソラマメは減る。

▲(b)ヨモギを捕食するのはアブラムシだけではない。

ヨモギハムシもヨモギを捕食する。

この場合、植食者Aと植食者Bはヨモギをめぐって競争関係にある。

ここで植食者Aを好んで捕食する捕食者ナナホシテントウが入ると

植食者Aアブラムシは減るが、植食者Bヨモギハムシは増える。

その結果、ヨモギの食害は減らない。いや、かえって増えるかもしれない。

これが捕食者が植食者Bにもたらす間接効果である。

▲同じような餌を同様の摂食様式で利用する生物集団を「ギルド」と呼び、

餌を同じくする捕食者どうしが捕食しあうことは「ギルド内捕食」という。

例えばアブラムシを餌として利用する捕食性昆虫にはテントウムシや

ヒラタアブ、クサカゲロウなど多くがおり、これらはアブラムシ捕食ギルドという。 |

|

▲HSS仮説とは1960年にヘアーストーン、スミス、スロボトキンによって立てられた

仮説である。植食者は捕食者の捕食によって個体数が決定されるが、

それ以外では競争によって個体数が決定されると考えている。

▲「Green World Hypothesis」とも言われている。

捕食者が植食者数を限定しているので植食者が

植物を食い尽くさないのだという考え。

▲しかし、生物どうしの関係はそう単純ではなかった。

バハマ諸島の約 100の島における栄養段階を解析した結果から」は

トカゲがクモを捕食する捕食関係がクモの種数と個体数決定に重要だったが、

トカゲとクモが主として捕食する植食性昆虫の種類は異なっていた

(トカゲは主にヨコバイを、クモは主にタマバエを捕食していた)。

▲もっと多くの生物が関係する集団では生食連鎖だけでなく、腐食連鎖や

ギルド内捕食が複雑にからみあって生物どうしの影響関係は複雑である。 |

●第4項 ニッチの分割

すみわけ(生活場所の分割)

食いわけ(食物の分割)

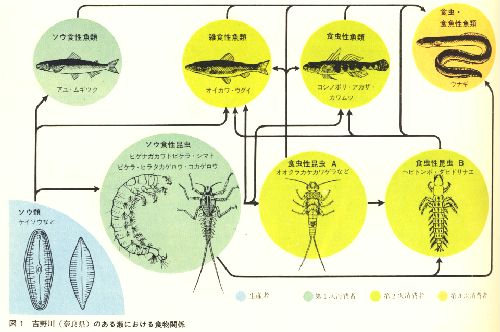

【実習】水生昆虫の観察

河川で採集した水生昆虫を観察し、スケッチし、検索表で分類する。

方法は別ファイルにて。フライ・フィッシングは水生昆虫の生態を応用する。

|

【参考】フライ・フィッシングの用語

種類を表す用語:メイフライ mayfly=カゲロウ、ストーンフライstonfly=カワゲラ、カディス=トビケラ

成長段階を表す用語:ニンフ=幼体(不完全変態の昆虫)、ラーバ=幼虫(完全変態の昆虫)、ピューパ=さなぎ、ハッチ=羽化、シャック=殻、アダルト=成虫、ダン=カゲロウの亜成虫、スピナー=カゲロウの成虫

器官を表す用語:ウイング=翅、ヘッド=頭部、ソーラックス=胸部、アブドーメン=腹部

カゲロウの生活史;卵(千〜数千個の卵)→幼虫→【羽化】→亜成虫(カゲロウ目に特徴的な段階)→【羽化】→成虫(口器が退化)

カワゲラの生活史;卵→幼虫→【羽化】→成虫

トビケラの生活史;卵→幼虫→さなぎ→【羽化】→成虫

河川の環境

|

早瀬 |

平瀬 |

淵 |

| 深さ |

浅い |

浅い |

深い |

| 石 |

浮石、沈石 |

沈石 |

砂泥 |

| 流速 |

早い |

早い |

遅い |

| 波 |

波立つ |

波少し |

波なし |

| 溶存酸素 |

大変多い |

多い |

少ない |

ヒラタカゲロウ属幼虫のすみわけ

(可児藤吉による) |

ウエノヒラタカゲロウ |

ナミヒラタカゲロウ |

エルモンヒラタカゲロウ |

|

●第5項 寄生と共生

異種間関係で,利益を受ける方が害を受ける生物の体表や体内に生活するような関係を寄生という。

寄生する方を寄生者(寄生体 parasite),寄生される方を宿主(寄主 host)という。寄生者と宿主の変動も捕食者−被食者の変動と似た周期性を持つ。

例:アオムシコマユバチとモンシロチョウ幼虫

【参考】内田俊郎(1951) 宿主アズキゾウムシと寄生者ゾウムシコバチの数も周期的変動する

実験 モンシロチョウとアオムシコマユバチ

方法 チョウの幼虫にキャベツなどをあたえて飼育する。

考察 (1)1頭の幼虫から何頭のコマユバチが出て来るだろうか。

(2)寄生率はどのくらいだろうか。

共生:共同生活をする異種の生物がともに利益を受けるときを共生,あるいは相利共生という。

一方だけが利益を受け,他方は利益も害も受けないときを片利共生ということもある。

例:アリとアブラムシ,マメ科植物と根粒菌,サンゴと褐虫藻,ソウ類と菌類(地衣類)は相利共生,ナマコとカクレウオは片利共生である(ナマコには利益がない)。

★伊豆沖では,アカスジモエビはウツボの歯を掃除し,ウツボはエビを敵から守る。テッポウエビは海底の砂に穴を堀り,ダテハゼは敵を見張る。敵が近づくと,ハゼは尾を降ってエビに知らせ,両者は穴に隠れる。

(1993年1月25日”生きもの地球紀行・漁港の海底に生命の輝きを見た”より)

★パラオの海のハゼとテッポウエビ

パラオの海のサンゴ礁の海底の砂に巣穴を掘っているハゼがいる。巣穴を掘ってくれるのはテッポウエビである。このエビと共生しているハゼはピンク・スポッテッド・シュリンプゴビー(和名は無い)。エビを捕食者から守る代わりに巣穴を修理したり補強したりを任せている。丈夫な巣穴はメスの産卵に都合がいい。メスは巣穴の堅固なオスを選ぶ。ハゼはエビの好きな海藻や補強の材料なども集めてくる。メスが産卵した後、受精卵を守るのはオス。

(2012年2月12日“ダーウィンが来た”より。

|

|

| ▲渡辺守『昆虫の保全生物学』より |

●第6項 群集内の競争と共存の理論

1970年代 群集理論 ← 種間競争は強い (マッカーサーら)

環境はもういっぱい。群集は平衡状態にある。

新たな侵入者はニッチを分割しないと共存できない

1980年代 非平衡説 ← 種間競争は弱い (コンネルら)

環境にはまだ余裕がある

天敵や寄生により低密度に保たれているため

新たな侵入者が入る余地がある

これらの対立する仮説を検証する大規模な実験も行われた。

1990年代 植食動物は競争が弱い。→ 非平衡説

上位の栄養段階の動物は競争が強い。→ 群集理論

(ただし,捕食者でありながら,造網性クモ類は競争が弱い)

BACK TO CONTENTS

|