高校生物 生態

生物の集団とその変動 by 池田博明

第1節 環境と生物の生活

第2節 個体群とその変動

●第1項 個体数と密度

個体群(population)=ある一定の生活空間を占める同種個体。

群集(community)=数種類の個体群でできている生物の集団。

群落(plant community)=植物の群集。

注意!生物が群れていなくとも,個体群を考えることができる。1匹のトンボも地域の個体群の一員なのである。

【参考】個体数の調査法

(1)区画法

調査地にいくつかの一定の区画を設定し,その中の生物の数を調べ,区画ごとの密度から全体の個体数を推計する方法。

(2)標識再捕獲法(Mark and

Recapture

Method)

採集個体にマークして放し(マーク数,M),しばらくしてから再度採集する。

マークのついた再捕獲個体数(m)が採集個体数(n)にどれほど含まれるかによって,全体の個体数(N)を推計する。

N=n×M/m |

個体群密度=個体数/生活空間の面積

個体群を特徴づける種 →優占種(dominant species);個体数の多い動物や,被度や出現頻度の大きい植物。

標徴種はその集団を代表する種,必ずしも優占種ではない。

【コメント】温帯林では種数が少なく,優占種が明らかであることが多いが,熱帯林などで種類数が多いわりに,どの種も個体数が多くない場合は,森林を特徴づけるのに標徴種が用いられる。

分布様式。もし個体相互にまったく干渉が無ければ分布はランダムになると予想される。

排他的関係があれば均一分布に近くなり,なんらかの引き合いがあれば集合分布に近くなる。

【参考 均一分布の例:プレーリードッグの穴の分布

縄張りを作るアメンボ類

アズキに産卵されたアズキゾウムシの卵数

←産卵時にアズキに臭いををつけ,後から来たメスはそれを避ける

ランダム分布の例:稲のニカメイガの卵塊数や池のオタマジャクシ。

集中分布の例:キャベツのモンシロチョウ卵数など,たくさんの例がある。

●第2項 指数成長とロジスチック成長

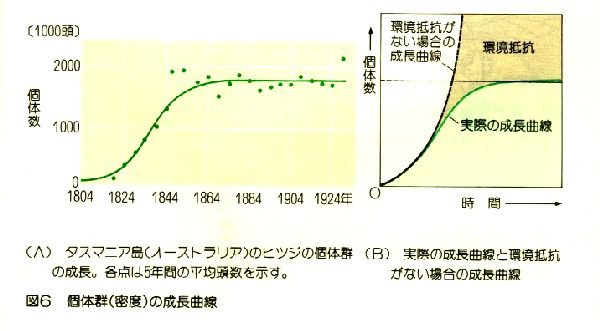

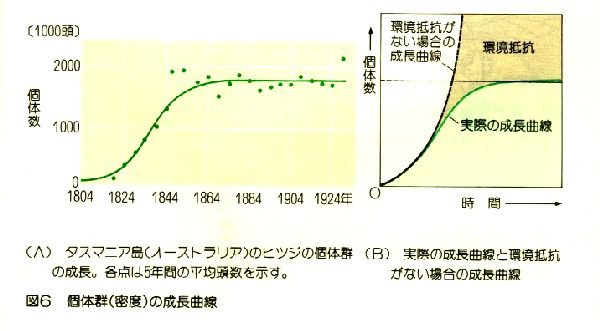

タスマニア島の羊は人間が持ち込んだものである。

初めは急速に増えたが,しばらくすると一定以上に増えなくなった。

生物の増殖を抑える要因には,食物の不足,老廃物の蓄積,生活空間の減少など。

1種問題

成長曲線 * *

* *

* *

│ *

個 │ *

体 │ *

数 │ *

N │*

│-------------------------

時間 t

個体数の変動⊿N=(出生数B+移入数I)

-(死亡数D+移出数E)

【コメント】上記の式をツンドラのカリブ-の例で説明してみよう。まず,10000頭の群れを想定する。

ある年に400頭が生まれ(出生),300頭が死んだ(死亡)。

凍ったツンドラを渡って,75頭が群れに移入し,別の200頭が群れを離れて移出した。

上記の式に当てはめると,(400+75)-(300+200)= -25

ゆえに,この年には群れは25頭を失った事になる。

上記の例では1年10000頭当り400頭が生まれているので,出生率を算出できる。400を10000で割って,%表示すると4%である。同様にして死亡率を算出すると3%であった。成長率は-2.5%で(-25/1000の%),個体数が減少するので負である。成長率が0%の場合は,完全に個体数は安定である。

長期間にわたれば,相対的に個体群は安定であるが,

地滑りや火事などの深刻な飢饉や破局による個体群の破壊や崩壊がある一方,新しい餌が供給されたり,

天敵が除かれたりすると,個体数が爆発的に増加する急増もある。 |

【参考】指数的成長とロジスチック成長

1種の個体群の成長のモデルとして,指数的成長とロジスチック成長を扱う。この2つのモデルが成立するためには複数の仮定が必要である。教科書には「実際の成長曲線はS字形のロジスチック曲線になる」と表現してあるが,正しくはロジスチック曲線は成長のモデルである。仮定のすべてを満たす成長が現実にないとしても,単純なモデルには長所がある。単純なモデルは複雑なモデルを作る基礎となること,そして現実との差異から仮定のどの点が誤りであるかを検討できること等である。

(1)指数的成長;成長を妨げるものがなく,成長率(増殖率)は常に一定であるとき,

時間単位当りの成長率 R=N1/N0 (1)

N1:単位時間後の個体群密度 N0:最初の個体群密度

t時間後の個体群密度

Nt=N0Rt (2)

(2)の式の両辺を微分すると

成長率 dN/dt=N0r (3)

よって,

t時間後の個体群密度

Nt=N0ert (4)

(2)ロジスチック成長:指数的成長との違いのポイントは環境収容力(K)があること,成長率が密度に依存して低下することである。

(3)の式にKに近づくにつれ,成長率が低下するように(1-N/K)をかける

成長率 dN/dt=rN(1-N/K)

(5) ロジスチック等式

t時間後の個体群密度 Nt=K/1+[(K-N0)/N0]eーrt (6)

実際の成長がロジスチック成長とよく合うように見える例があるが,それは見かけ上のものであることが多い。実際的でない仮定の例をあげてみよう。

①環境要素は一定で,出生率や死亡率に影響しない,

②密度による影響はすべての個体について同等である(集中分布の場合は適用されない),

③出生率や死亡率は密度変化に伴い直ちに変化する,

④成長率は密度がどんなに小さくても密度に依存する(密度効果にいき値がある場合は適用されない),

⑤安定な齢分布を持ち,それを維持する,

⑥メスはオスの密度が小さくとも常に相手を見つける。

実際の個体群では,成長率は必ずしも密度の増加につれ直線的に減少するわけではないので,

厳密にはロジスチック成長ではない。例えば,Smith (1963) の実験室内のミジンコ Daphnia magna の成長では,Nが小さいときはNの増加に伴って急激に低下するが,

Nが大きくなるにつれ低下はゆるやかになる。密度効果のあらわれ方にも種によってさまざまな例がある。 |

▲ガウゼ『生存競争』(1934,思索社) 論理とその実証に執着する精神に学ぶべき点が多い。

●第3項 密度効果

|

|

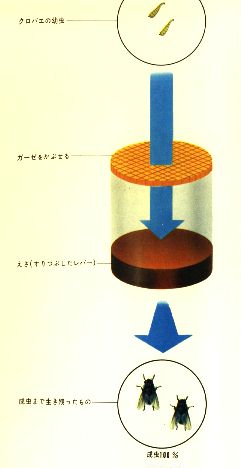

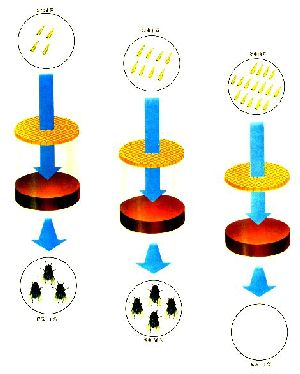

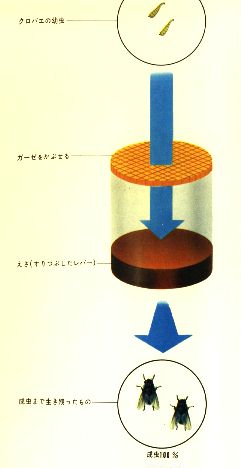

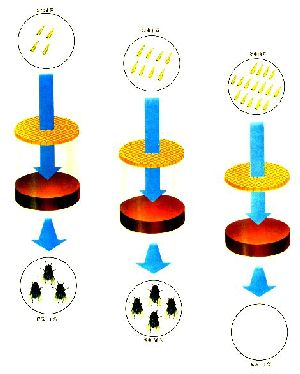

▲クロバエの幼虫に対する食物に対する競争。

仮説「一定量の食物に対して個体数が多いほど競争が激しくなる」

クロバエ幼虫を限られた餌で飼育する。

餌はすりつぶしたレバーで容器の上はガ^ゼでおおう。

幼虫が2匹のときは成虫になった(羽化率100%)

幼虫4匹では成虫は3匹(75%)、幼虫8匹では成虫4匹(50%)、

幼虫16匹では成虫0だった。この実験からは仮説は正しかった。 |

=個体群密度がその生物の生活に影響を与えたり,生物の増殖などに影響すること

例.アズキゾウムシの密度効果 = 高密度にするほど1雌当たりの子の数が減少

(過密の悪影響が現れる)

← 産卵数の減少・ふ化率の減少

← 産卵行動の妨害・ふみつけによる卵死亡(後に殺卵物質と判明)

【参考】アズキゾウムシの生活史

成虫(雄は触角が櫛状,雌は棒状)は食物を取らずに7~10日の間にアズキ種皮に産卵する(約80個)。

卵は5,6日でふ化し,幼虫は種実に入りこみ,マメの子葉を食べて育つ。

幼虫は10日余りで3回の脱皮を経てさなぎとなる。

約5日間のさなぎ期を経過して成虫が羽化する。1日後にマメの種皮を食い破って豆外へ出る。

一般に個体群密度は個体数/生息空間と仮定されているが,アズキゾウムシの場合,生息空間

(ペトリ皿の容積)に対する密度ではなかった。というのは,同じ大きさのペトリ皿で,

個体数が同じであっても,中に入れるアズキの量によって密度効果の現れ方は異なった結果となったからである。

つまり,この昆虫の場合は,アズキ量に対する密度だったのである。

高密度が増殖を抑制する要因は老廃物の蓄積などでは無かった。

粉類(小麦粉など)の害虫の一種ヒラタコクヌストモドキでは高密度が及ぼす悪影響の要因は

成虫や幼虫が分泌する物質であることが知られている。

(内田俊郎,1972.『動物の人口論』(絶版,NHKブックス)

近年の研究で、ふみつけによる死亡率の増加が密度効果の機構だという推論は誤りだった。

山本出(東京農業大学・化学)によって、親虫が出す液体の有機化学物質による殺卵作用と判明。

内田らは“テカテカ物質”と呼んでいた。

(内田俊郎,1998.『動物個体群の生態学』,京都大学学術出版会)

|

| 生息密度 |

羽化総数 |

1メス当りの羽化数 |

ポイント1.個体群の最適密度がある

(30.4℃で飼育したアズキゾウムシの表参照)

生息密度と羽化総数を見よ。

過密の悪影響がある。生息密度と1メス当りの羽化数を見よ。

ポイント2.密度効果の機構

内田はふみつけによる卵への障害と推論した(シャーレに対する密度ではなく、アズキに対する密度だったため)

しかし、実際には親の出す殺卵物質のせいだった(山本の研究による)。当時、内田はこの物質をテカテカ物質と呼んでいた。

ポイント3.平衡の理論

内田はアズキゾウムシで密度効果の結果、個体群は減衰振動することを予測し、ヨツモンマメゾウムシで実証した。

“密度効果は数の増減に影響を与えるだけではなく、形の変化に影響する例もある。

→ 相変異” |

| 2=♀1♂1 |

81 |

81 |

| 4 |

150 |

75 |

| 8 |

260 |

65 |

| 16 |

408 |

51 |

| 32 |

733 |

46 |

| 48 |

1090 |

|

| 64 |

1397 |

44 |

| 96 |

1756 |

|

| 128 |

1858 |

|

| 192 |

1867 |

19 |

| 256 |

1284 |

|

第4項 相変異

|

トノサマバッタ |

アジアワタリバッタ |

発見者 |

| 体色 |

緑色 |

黒色 |

|

| 翅長 |

普通 |

長い |

|

| 肢長 |

普通 |

体の割に長い |

|

| 活動性 |

不活発 |

活動的 |

|

| 相 |

孤独相 |

群生相 |

1921 Uranov |

| 幼虫密度 |

低い |

高い |

1932 Faure |

相変異の例

群生相と孤独相(ヨトウガにもあり)

有翅型と無翅型(アブラムシにあり)

|

| ▲渡辺守『昆虫の保全生物学』より |

【参考】群生相と孤独相

パール・バックの『大地』に描かれた黒褐色のアジアワタリバッタ(Locusta

migratoria manilensis)はトノサマバッタの相変異である。1986年鹿児島県馬毛島でトノサマバッタが大発生した。アフリカでは群生相の形成は大河三角州などの広大な挺水イネ科植物の土壌が干ばつで露出し,卵の生存率が上昇して密度が増加することから始まる。1120億匹が1608万haを覆ったことがある(東アフリカ)。

トビバッタの移動は生息場所の破壊を防ぐ一種の自殺行為という説や環境の悪化による逃避を考えた説もあった。しかし,Kennedy(1961,1962)は孤独相は湿った三角州の挺水草原を,群生相は乾燥したステップやサバンナ,農地を使い分ける一種の種内分業だという仮説を提案した。群生相は孤独相より大きな卵を産み,幼虫は乾燥に強く,過湿に弱い(Albrecht,1965)。

トビバッタの相変異に近い現象はヨトウガ類に見られる。高密度で幼虫が黒化し,形態的にはあまり違わないが移動型の性質をもった成虫を生ずる(巌,1962,1968)。

アブラムシは通常無翅型であるが,有翅型は寄主植物の老化や低温・短日,高密度で生ずる。有翅型は分散に適した型である。 |

腹部の長さは群生相のほうが長いのではないかという質問に対して、

嶋田正和教授のコメント「実践生物」MLより(2011年1月)

日本から東アジアに分布するトノサマバッタ(ワタリバッタと同種)と、サハラ砂漠地域からユーラシア大陸南西部に広く 分布するサバクトビバッタの相変異の研究については、第一人者は農業生物資 源研究所の田中誠二さんです。

この方面でこれまでにたくさんの論文を発表し、群生相に特徴的な体色の黒化 をもたらす神経伝達物質(コラゾニン、ペプチド・ホルモンの一種)の発見(1996年)、さらには、高密度になった母から卵表面に塗

られて子世代に伝わる黒化型誘導フェロモンの発見(2008~2009年)等の成果があります。

相変異の形態ですが、群生相の特徴は、一般には、「後脚が短く、翅が長いスマートな体型」と言われていますが、 教科書などの写真で見る限りは簡単には判別できません。

体の各部位の絶対的な測定量で2つの相を比較するのは誤りで、 その測定比(アロメトリー)を比べる必要があります。

孤独相の方が絶対的に成虫サイズが大きいからです。

あくまでも、上記の文言は、アロメトリーで相対比を見た比較です。

むしろ、はっきりしているのは、(1)体色(孤独相は緑色、群生相は黒化)、(2)孵化若虫のサイズ(孤独相は小さな卵から孵化し、群生相は大きな卵から孵化する)、(3)群生相に見られる集合性の行動、の比較です。

Maeno & Tanaka (2009)では、卵サイズを人工的に減少させる(卵から水分を飛ばす、卵黄の一部を抜く)方法で、 小さい孵化個体は黒化型にはならないことを確認しています。 なお、日本を含めて東アジア大陸に分布するトノサマバッタとワタリバッタは 同種(Locusta migratoria)です。

一方、サハラ砂漠地域、中東・西アジア、インド北西部に広く分布するサバク トビバッタ(Schistocerca gregaria )は、 トノサマバッタとは属の違う別種です。それでも、両種とも孤独相・群生相の

相変異を示し、そのメカニズムは同じであるようです。

嶋田 正和 |

植物の密度効果 最終収量一定の法則

▲内田俊郎『動物個体群の生態学』(1998,京都大学学術出版会)

伴 修平 (滋賀県立大学環境科学部) 個体数密度の自己制御-ミジンコに見られるこみ合い応答

要旨:生物の個体数は密度依存的な効果によってロジスティック曲線を描くと言われる。これは個体数密度の増加に伴って、資源が枯渇するためと考えられてきた。しかし、生物が自ら個体数を調節することもある。

ミジンコは湖沼に住む体長1.5mm程度の微小な甲殻類の仲間だが、しばしば1リットルあたり1,000個体以上になることがある。ミジンコが水を濾過する能力は、30ml/日にも達するので、1リットルあたり33個体もいれば1日で食べるものがなくなってしまいそうだ。しかし、そんなことにならないための自己調節機構が備わっているようだ。個体数が増加して自分の周りが込み合ってくると、ミジンコは食べる量を減らす。そして、より小さい体で成熟し、より大きい体サイズの子供を産むようになる。

食事を控え、成長を抑えて、大きい子供を作るというわけである。ミジンコの込み合い応答について、それに関わる遺伝子発現・抑制に関する最新の知見と共に紹介する。(2011年6月) |

●第5項 生命表と生存曲線

生存曲線(縦軸は対数目盛で生存個体数、横軸は相対年齢)

横軸の年齢の最大幅は生理的寿命(理想的な条件での寿命)をとる

初期死亡が低い型(Starved Drosophila

type)

ヒトやミツバチ,

親による子の保護が大きい

死亡率が一定の型(Hydra type) 鳥や爬虫類

初期死亡が高い型(Oyster type) 海産の魚類

生活史 受精・出生・成長・生殖・死亡までの一連の過程

環境に適応しながら進化してきた結果,多様な生活史が見られる。

例.マンボウ(海産) 2億の卵を産みっぱなし 小卵多産

トゲウオ(淡水産) 50個産卵,子の保護 大卵少産

例.一年生植物 種子で越冬

多年生植物 地上部は枯死・地下部に根や茎を残す

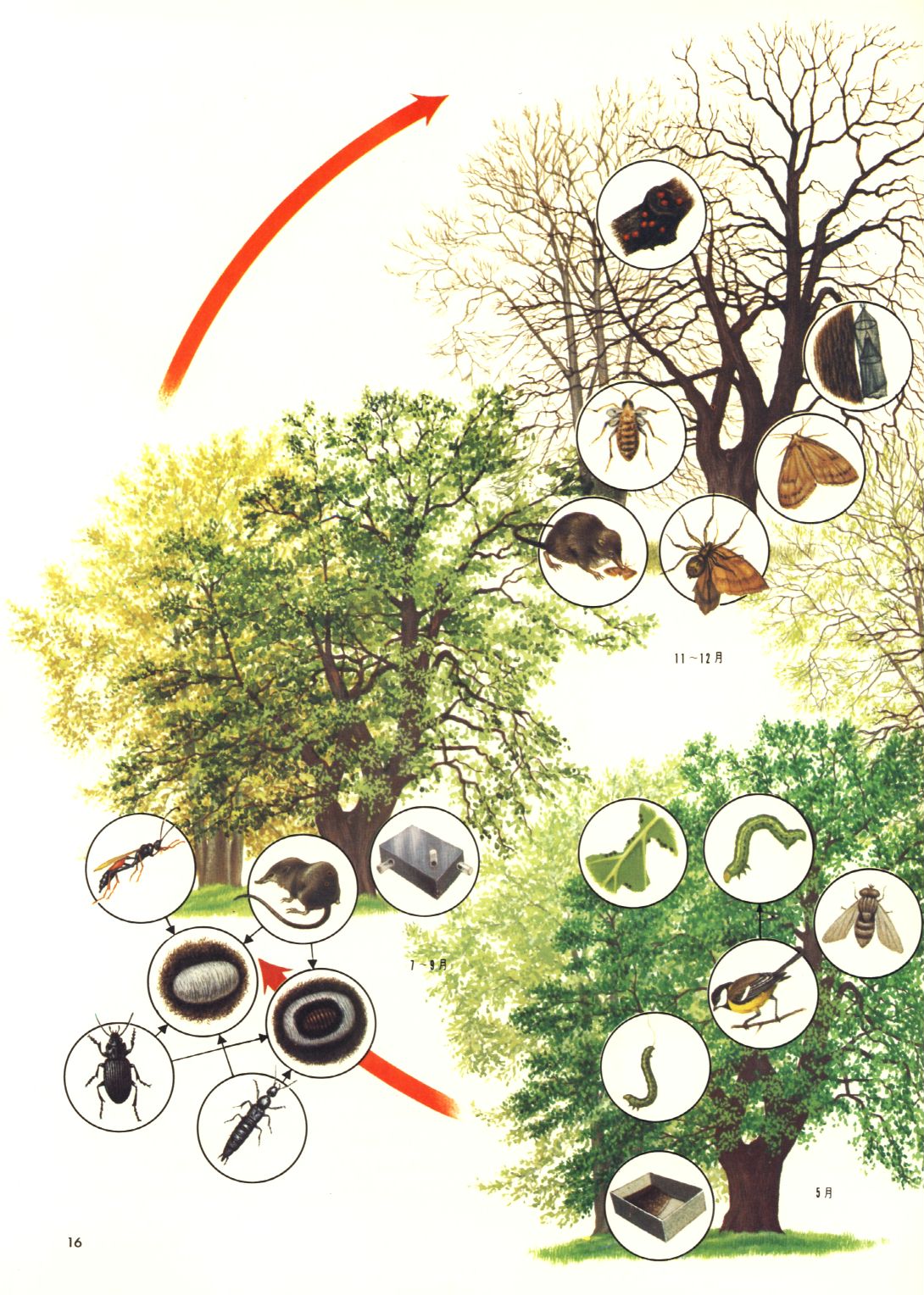

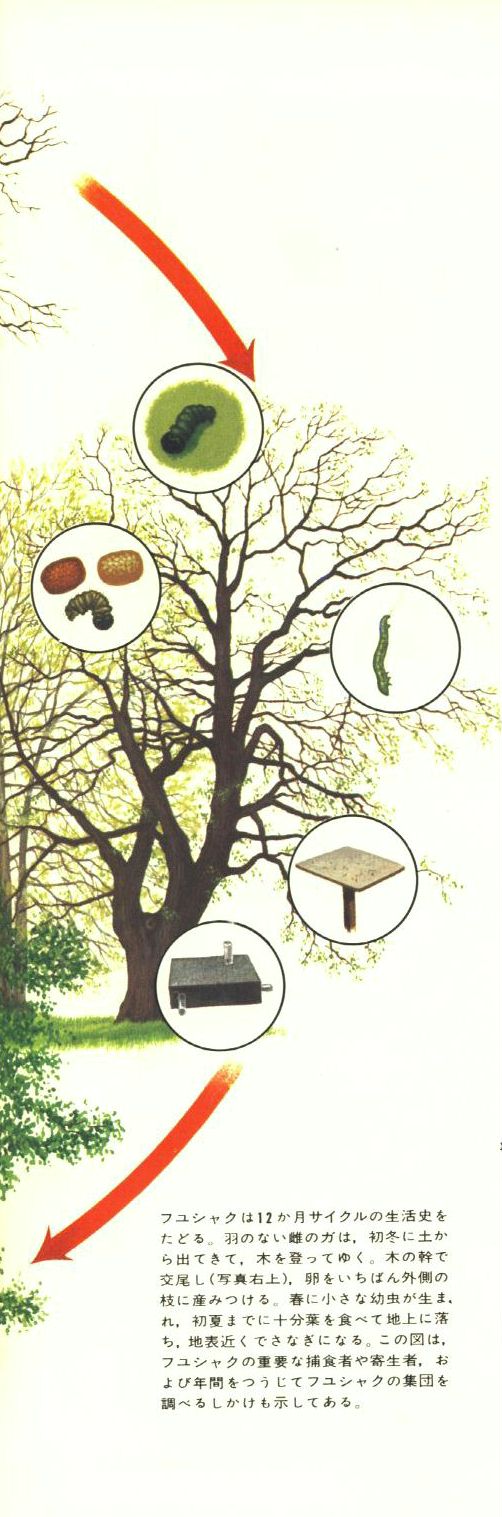

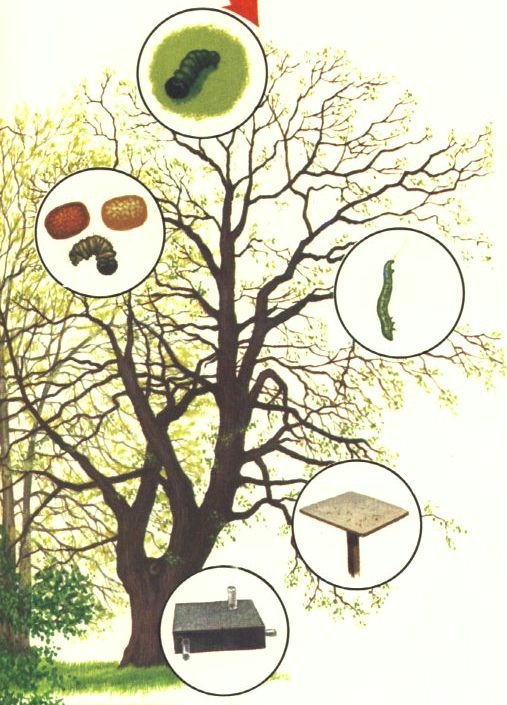

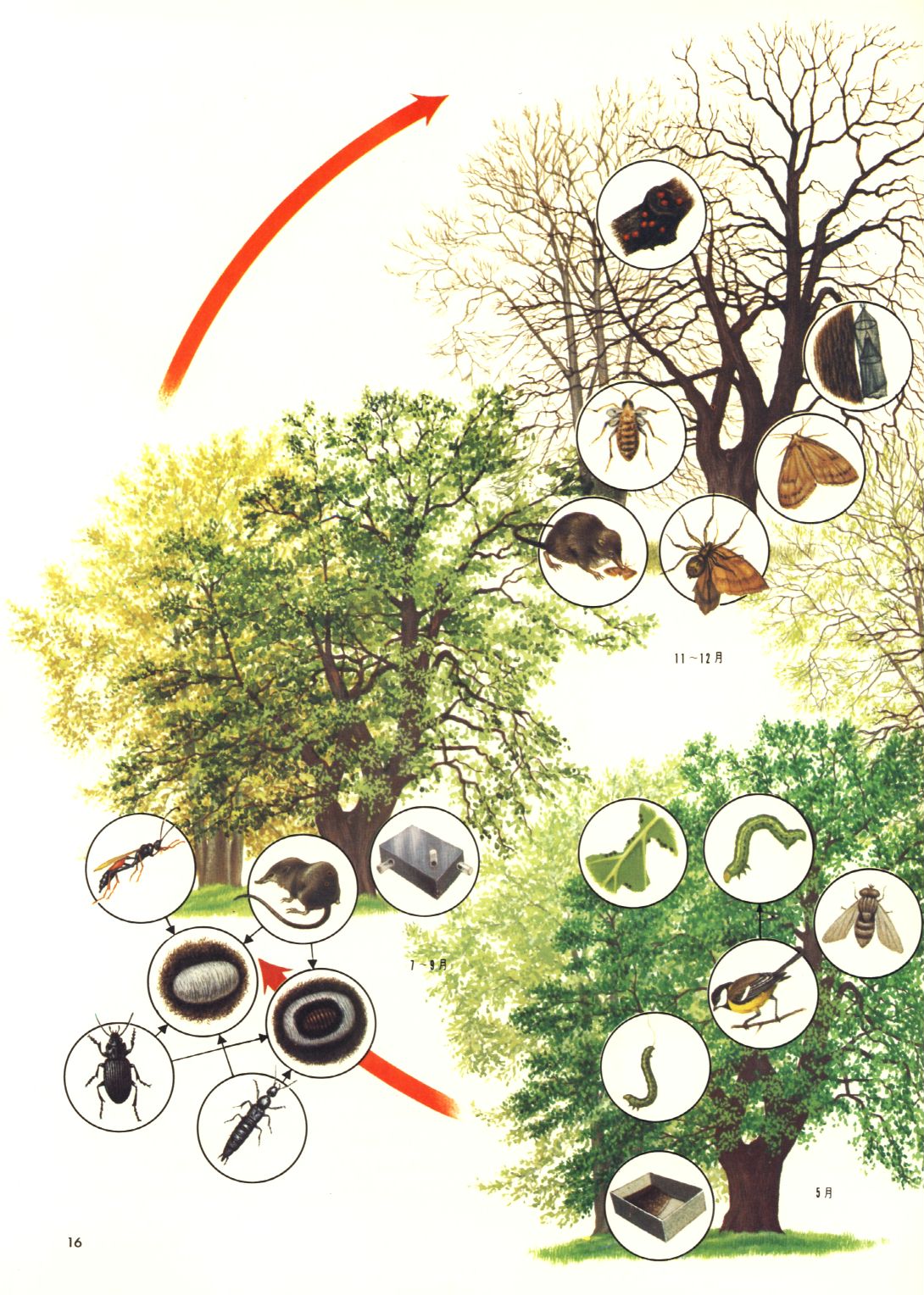

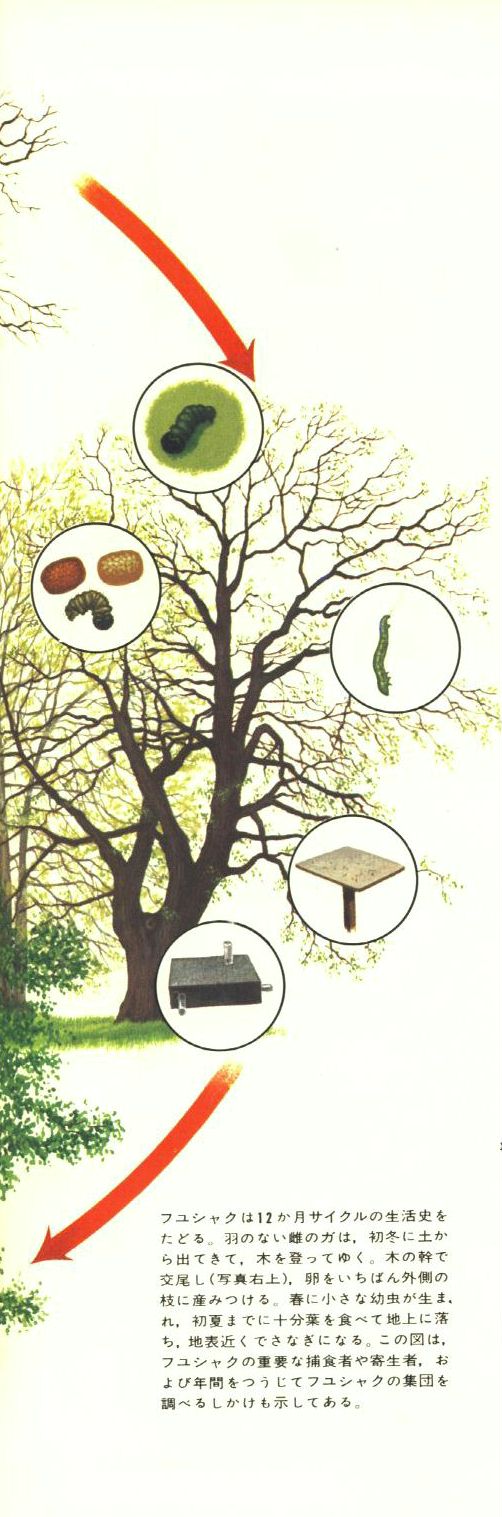

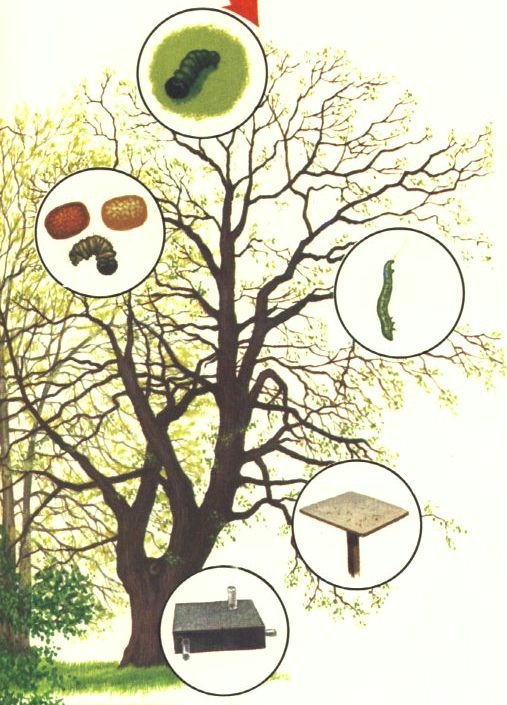

| ▼英国ワイタムの森のフユシャクの生活史の長期にわたる研究(マクニール,1976) |

|

11月から12月 |

1月から4月 |

5月 |

|

|

|

|

|

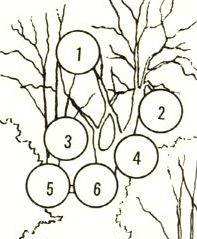

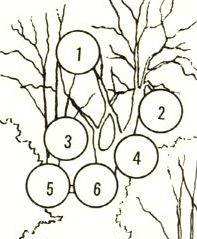

1 枝に産み付けらえたフユシャクの卵

2 雌のフユシャクを捕獲する仕掛け

3 フユシャクの雌

4 フユシャクの雄

5 フユシャクの捕食者トガリネズミ

6 フユシャクの捕食者クモ |

7 卵からかえった幼虫

8 フユシャクの1齢幼虫

9 空中にぶら下がった幼虫

10 幼虫を捕獲する粘着の仕掛け

11 ハエを捕獲する仕掛け |

12 葉に見られるハエの卵

13 フユシャクの5齢幼虫

14 ハエ成虫

15 シジュウカラ

16 糸でぶら下がった幼虫

17 幼虫捕獲用の皿 |

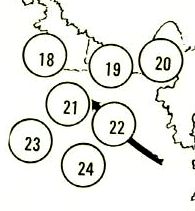

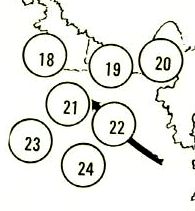

18 ヒメバチの一種

19 トガリネズミ

20 ヒメバチ捕獲用の仕掛け

21 フユシャクのさなぎ

22 ハエのさなぎ

23 オサムシの一種

24 ハネカクシの一種 |

【実習】アメリカシロヒトリの生命表から生存曲線を描く。

【コラム】最適採餌行動

クレブス,デイビス『行動生態学(第1版)』に出ていた例。

ハチは気ままに飛び回って花から花へ蜜を集め回っているように見える。しかし,マルハナバチの一種で調べてみると,ハチの行動にはある一定のパターンがあることが分かった。午前中のハチは花から花へ飛び移って蜜を吸い,ひとつの花での滞在時間は短い。おれに対して,午後はひとつの花でじっくり蜜を吸うようになる。

これは午前中はどの花にも吸い取りやすい場所に蜜が多く,早めに花を変える方が多くの蜜を集めることができるが,

午後になると吸い取りやすい場所の蜜が減ってしまうので,ひとつの花でじっくり蜜を吸い上げる方がハチにとって 効率がよいからだ。このように動物は環境条件に応じて,最適な採餌行動をとっていることがある。

また,咲き上がる構造の花では,ハチは下の花から採蜜していく。下のほうが成熟した花で,

蜜をたくさん持っている。上の花はおしべが先に熟しているが,蜜はあまりない。

ハチは体に上の花の花粉をつけると早々に立ち去り,他の茎の下の花の蜜を吸いに行く。

ハチの行動の結果,花の自家受粉も避けられている。 |

年齢構造

ふつう,ピラミッド型になる。野生の個体群での作成は困難。

海産の魚では,漁獲高の予測に使用されている。

幼若型個体群(山型。若い個体が多い),

安定型個体群(つりがね型。齢構成がつりあいを保つ),

老齢型個体群(つぼ型。老齢な個体が多い衰退期のもの)

【コラム】 アリが十(とう)なら、イモムシはたち 池田博明

映画『男はつらいよ』シリーズで寅さんがいう、混ぜっ返しの言葉のひとつ。七七言葉である。

寅語録のテキヤの口上のなかに「見上げたもんだよ、屋根やのフンドシ、たいしたもんだよ、カエルのションベン」という言葉があるが、この同類である。

ものを買ったお客さんが「ありがとう」と言ったときに、テキヤが混ぜっ返す言葉なので勢い以外にたいした意味はない。あえて説明すると、「アリが十歳というんなら、イモムシは(大きいから)二十歳くらいってことになるね」。

実際のところアリは十年も生きないし、イモムシだって寿命は一年以下である。植物食の幼虫の食事速度は早く、かつ食事量は膨大なもので、せっせと食べつづけて、アッという間に大きくなってしまう。大きくなる速度と年齢は釣り合わない。

とはいうものの、脱皮ごとに大きくなる節足動物の発育齢(脱皮回数)は大きさに見合ったものである。大きい方が発育齢が大きい。

肉食動物のクモではもともと野外の食料状況は飢餓状態なので、あまり食事量を取れない。飽食で大サイズが望めない状況で、ネコハエトリが成体8齢で体長8mm、オスのジョロウグモが成体8齢で体長8mmから考慮するとクモでは1mm、1齢とみなすことを提案したい。これはかなり乱暴な基準だが、何も手がかりがないよりは良い。つまり体長10mmのクモは10齢で成体と見積もるということです。

ただしこの規則は5mm以下のサラグモではやや過少見積もりになり(3mmのサラグモは3回ではなく4-5回は脱皮していよう)、逆に15mm以上のコガネグモなどではやや過大見積もりになる(20mmのクモは20齢ということにはならず15-16回くらいでは)。

|

▽次の単元への導入の質問 “これまでは4メスで260卵なら1メス当り65卵として、個体差はないものとして考察してきた。しかし、個体差が無いというのは不自然ではないか。”

第2節 種内関係:個体群の構造

●第1項 なわばり (テリトリー)=特定の個体が他の個体の侵入を防御する地域。

縄張り内に守られるものは種によって異なり,食物,住居,配偶者など。

高順位の個体がよい空間を確保する場合,先住効果が見られる場合など。

特定の“場所を記憶する能力”が必要である。

→ アユ,シジュウカラ,トンボ,クモなど。

アユには“なわばり”アユと“群れ”アユがいる。

“なわばり”アユは“群れ”アユより大きい

“なわばり”アユは“群れ”アユより少ない

→ アユは高密度になると,縄張りを捨てて群れアユになる。

通常は1平方m当り0.7尾の割合。

1955年遡上数が多く、5.4尾にもなり、なわばりアユは消えた。

1955年の個体(群れ)と1956年の個体(なわばり)の体長を

比較すると差が無かった。

アユは1尾あたり1日に約20gの藻類を食べる。

藻類の生産量は1日あたり1平方m当り、115gである。

小数のオスがメスを独占する縄張りもある(オットセイやセイウチなど)

【参考】群れ

統一に行動する動物の集まり。異種の個体が混棲することもある。なんらかの利益がある(危険の分散,警戒能力の増大,捕食者に対する威嚇,捕食能力の増大など)。

【コメント】なわばりの定義

Wilsonが『社会生物学』でしたなわばりの定義は「直接防衛あるいは広告を通じた排斥により,個体あるいはグループが排他的に占有する地域」。なわばりによって防衛されるものは,餌の場合(アユ,ハチドリなど。餌だけを守る動物はあまり多くない)と配偶者の場合(ライチョウ,トンボなど)がある。

このふたつを守る大きななわばりを持つもの(シジュウカラ,イヌワシ,ライオンなど)もある。

食物に関連する場合には体重の大きい種ほど大きななわばりを必要とする(北米の鳥の例)。

なわばりには先住効果が見られることもある。体の大きな侵入者に対しても,

先になわばりを持った個体が防衛に成功するが多い。トゲウオがよく知られている。

以前は,なわばりは餌の食いつくしを防いで種の個体数を調節するために発達したという理論もあったが,

非なわばり個体が餌を取れずに死亡して個体数が調節されたとしても,これはなわばりの結果であって,なわばり制進化の原因ではない。個体数調節のしくみも疑問である。高密度ではなわばり制が崩壊してしまう例(アユ)や,非なわばり個体が別の営巣地を開拓する場合(セグロカモメ)があるからだ。現在は「なわばり個体の方がより多く子供を残せたから」進化したと考える。 |

●第2項 順位

順位制の発見 ← ニワトリ小屋のニワトリの群れのつつきの順位による

(シェルデラップ・エッベ,1922)。

(個体間に力の強弱があり,高順位の個体がよい条件を得ることが多い。)

→ ニワトリ,コクマルガラス,タイワンリスなど。個体識別能力が必要。

コクマルガラスの順位制 (イメージ図) ローレンツ『ソロモンの指環』から。

生物的な意味がないのですぐに削除された。 |

【コメント】順位制

ニワトリ小屋のニワトリでは,すべての仲間をつつく最も強い個体(独裁者)から,すべてにつつかれる最も弱い個体(エッベはシンデレラと呼んだ)までの間に直線的な序列があった。

同様の直線的な順位関係は鎌倉の森のタイワンリスのエサ場での群れでも見られた(田村ほか,1988)。高順位の個体(雄)は群れの中で一番先にエサを食べたり,優先的に雌と交尾できる。

しかし,野生のコクマルガラスの群れの順位制では(ローレンツ『ソロモンの指環』),もっとも激しく攻撃されるのはすぐ下の順位の個体である。雄の順位が基礎(基本的)順位,雌の順位が依存(依存的)順位で,順位をめぐって争うのは雄だけで雌の順位は配偶者の雄によって決まる。 |

▲ローレンツ『ソロモンの指環』(早川書房)

●第3項 リーダー制

順位制社会に,さらにリーダーやサブリーダーなど分業の見られる社会。サル,ウマ,シカなど。

餌場で餌付けが行われる以前は、ニホンザルは森林の林上に住むので、その社会構造は見えて来なかった。そもそもサルを目撃することが大変であった。伊谷(1954)のフィールドノートには毎日、今日もサルに会えなかったという記録が綴られた。

餌場でサルはリーダーを中心とする同心円構造を見せた。

▲伊谷純一郎『高崎山のサル』(1954年)

【参考】ニホンザルの社会

ニホンザルの社会構造としては,大分県高崎山のエサ場での同心円構造が有名である(伊谷,1953)。

当初,リーダーとなるオス(ボスとよばれた)の機能が強調されすぎたため,現在では批判がある。

しかし,ニホンザルの社会に中心部と周縁部の二重構造があるという基本の認識は変わっていない。

中心部には数頭のおとなオスとメス,そして子供がいる。周縁部には若いオスがいる。子供は雌雄で異なった生活をする。

オスは3~6歳の時期に,母親から離れる。その後,すぐに他の群れに入ることもあるが,

通常は群れの外でオスグループを作るか,ひとりオスとして生活する。すっかり体が大きくなるころ,

よその群れに近づき,定着する。たいていは順位の下位に入り,しだいに順位序列を上ってゆく。

メスは早ければ4歳半で性成熟に達し,5歳ぐらいから子供を産む。メス間にも順位があるが,

オスと異なり,順位は母親から継承される。姉妹間では年下の妹ほど順位が高い(末子優位の法則)。 |

【参考】社会性昆虫の社会 (教科書検定により削除)

昆虫の中には,階級(カースト)の分化した集団を作るものがある。働きの固定した階級をもつ昆虫を社会性昆虫という。

クロオオアリの巣の中には,1匹の女王アリ,数匹の王アリ,数百匹の働きアリが生活している。それぞれ役割が分かれていて,女王は産卵,王は交尾,働きアリはは食物集めや巣づくりなどの仕事をする。

社会性昆虫としてはアリのほか,社会性ハチ(ミツバチやスズメバチの仲間),シロアリが知られていたが,近年,アブラムシでも兵隊カーストのいる種類が発見された。

自分の子を産むことができない労働カースト(あるいは兵隊カースト)が,なぜ仲間を助ける行動を遺伝的に発達させたのか,また,どのようにして昆虫の社会ができあがってきたのかについては,いくつかの仮説が出されている。

シロアリ以外のアリやハチ,アブラムシでは,雄は未受精卵から生ずる。このことが労働カーストの発達と関連があると考えられている。

子育てのための協同,不妊個体が利他的に(他者の利益のために)働く階級制度,世代の重なりといった習性を合わせもつ社会を特に「真社会性」という。

シロアリの巣には複数の女王と王アリがおり,労働カーストと巣を守る兵隊カーストが分化している。シロアリはゴキブリに近い仲間で,アリとは系統的に異なる。腸内には,原生動物が共生し,それがもつセルラーゼでセルロースを分解吸収している。アリと異なり,雄の染色体数は2nである。 |

BACK TO CONTENTS

|