| 生物集団とその変動 個体群生態学 |

生物群集 群集生態学 食物連鎖 遷移 |

高校生物 生態系と環境保全 by 池田博明

第1節 生態系と物質循環

●第1項 生態系

生物は周囲の環境と深い関係を保っていること,

生物どうしが互いに係わり合いを持ちながら生活していることを学んだ。

生態系(エコシステム ecosystem)=

無機的環境と生物群集の有機的なまとまり。

①無機的環境 光・水・土・空気・無機塩類など。

②生物群集 生産者・消費者・分解者。

| 【コメント】 「生態系(ecosystem)」という用語は,イギリスのタンスリーによって作られた(1935年)。工学のシステム理論の用語では,システムとは「いくつかの要素がたがいに結合されて,全体として目的をもって動いている対象」を意味する。無機的環境と生物群集は相互に機能し合いながら,全体として統一的なまとまり(生態系)を形成している。生態系は,生物をとりまく環境とともに生物を丸ごととらえようとする全体論である。 |

【コラム】児童文学と生態学。

アメリカの作家ル・グインが書いた児童文学の傑作「ゲド戦記」はゲドという少年の成長物語だが,生態学の影響が大きい。

ル・グインの父親はアメリカ人類学の父といわれたアルフレッド・クローバーであり,もともと人類学は生態学と相互に影響し合っているので,ル・グインが生態学の影響を受けているのも納得のいくところである。

たとえば老賢人がゲドに話す次のようなくだり。「何かするということは,若い人たちが考えるように,簡単に石ころでも拾って,投げて,あたるかそれるかして,それでおしまい,というわけにはいかないんだ。石が拾い上げられれば,大地はその分軽くなる。石を持った手はそれだけ重くなる。石が投げられれば星の運行はそれに応じ,石がぶつかったり,落ちたりしたところでは,森羅万象,変化が起きる。何をしても,全体の均衡にかかわってくるんだ。一方,風も海も,水や大地や光の力も,それから,けものや緑の草木も,すべてこれらのなすことは首尾よく,正しく行われている。いっさいは均衡をくずさぬ範囲でな。暴風や巨大なクジラの潜水に始まり.枯れ葉が舞い落ちたり,ブユが飛んだりするのまで,こうしたものは何ひとつ全体の均衡を崩しはしないんだ。ところが,わしらときたら,.今いる世界や,人間同士,たがいを支配する力を持っている限り,木の葉や,クジラや風がその本性にのっとって,ごくごく自然にやっていることを,その気になって学ばなければならない。わしらはどうしたら均衡が保たれるか,それを学ばなければならないのだよ。知性があるのなら,あるよ

うに行動しなければ。選択が許されているのなら,それなりの責任を持って行動しなければ。」

ル・グインには「闇の左手」「辺境の惑星」など他にもたくさんの人類学や生態学のテキストとして使用できそうな作品がある。なお,生態学には関係ないが,彼女の「天のろくろ」(サンリオSF文庫,絶版)も素晴らしい作品である。

ル・グインのほかにも宮崎駿のアニメ「風の谷のナウシカ」「もののけ姫」やルイスの「ナルニア国物語」,トールキンの「指輪物語」といった架空の国での冒険を描いた児童文学には生態学の影響が見られる。 |

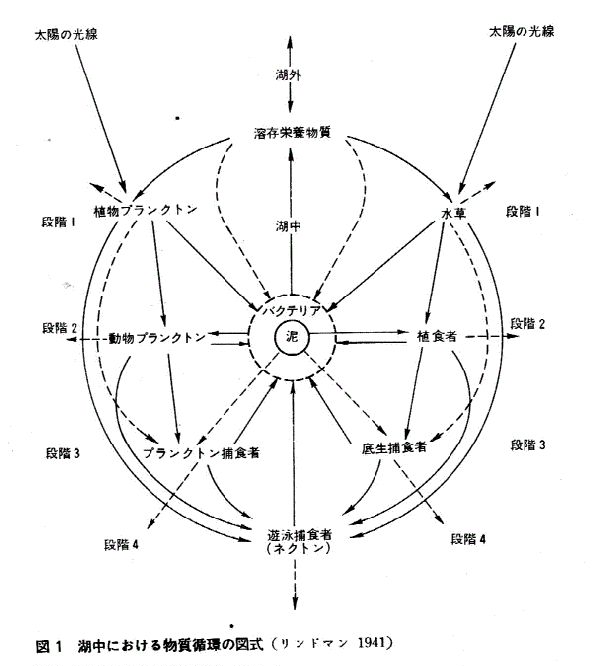

(1)生態系の例 「湖沼」

生産者=水生植物や植物プランクトン

消費者=動物プランクトンや魚

分解者=菌類や細菌類

無機的環境=光・水・大気・無機塩類

湖沼の光合成補償深度(補償点以下になるため,植物が生育できなくなる水深)は,水の透明度により異なる。

【参考】湖沼の分類

| 湖沼を生物生産から分類すると,調和型(生物が自身の体を作るのに必要な栄養物質の量が調和がとれている)と非調和型(特定の化学成分や腐食有機物が多かったりで,生物の生活に支障を招く)に分けられる。 |

| さらに調和型湖沼は栄養塩類の量によって,貧栄養湖(pHは中性付近,全リン量0.02ppm以下,全窒素量0.2ppm以下。例は摩周湖・田沢湖・青木湖・琵琶湖),富栄養湖(中性~弱アルカリ性。例は伊豆沼・霞ケ浦・諏訪湖・宍道湖)とに分ける。 |

非調和型は腐食栄養湖(腐食質が多い,水色は薄茶。例は内沼・白馬大池),酸栄養湖(pH5以下,水色は青。例は屈斜路湖・蔵王御釜・水月湖),アルカリ栄養湖(アフリカにある)と分ける。 |

(2)生態系の例 「潮間帯」

なぜ干満のきびしい潮間帯に生活する生物がいるのか。

潮間帯には大きなハンターが来ない(満潮時には襲われる)

●第2項 生態ピラミッド

生産量・生物体量・個体数を栄養段階ごとに積み上げたピラミッド。

(寄生連鎖では個体数のピラミッドは逆転する)

【コメント】寄生連鎖や樹木を食する昆虫などの例では逆転する。そのような場合でも,生物量のピラミッドはほとんど逆転することはない。生産力(または生産量)のピラミッドは最も本質的である。図33は縦にして見ると,生産量のピラミッドになる。

生産者の総生産量=総同化量, 純生産量=総生産量-呼吸量

総生産量と純生産量

現存量(バイオマス)はある地域に生きている生物の量(ふつうは乾燥重量で表す)を意味し,陸地のバイオマスの大半は植物バイオマスである。実例を示す。

【コメント】個体数は栄養段階を上がるにつれ,減少するのが普通で,エルトンが最初に気づいた(1927)。

|

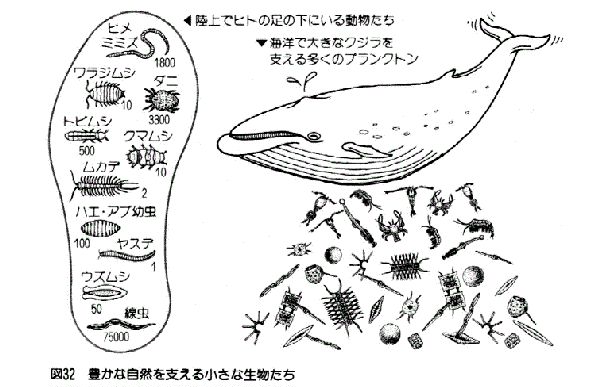

【図:ヒトの足の下にいる動物たち】

東京都の明治神宮の森のデータである

(青木淳一『土ダニ』NHKブックス)。

ヒメミミズ 1800,ワラジムシ 10,ダニ 3300,トビムシ 500,クマムシ 10,ムカデ 2,ハエ・アブ幼虫 100,ヤスデ 1,ウズムシ 50,線虫 75000.

|

【図:大きなクジラは小さなプランクトンに支えられている】

クジラ目はハクジラ亜目(66種)とヒゲクジラ亜目(10種)に分けられ,前者は小魚を採っているのに対し,後者はプランクトンを多く捕食している。例えば,ヒゲクジラ亜目のセミクジラ科は,口を大きく開いたまま前進して,口に入ってくる食物をひげ板によってろ過する。 |

第2節 物質循環

物質は生態系内を循環するが,エネルギーは循環しない。

●第1項 炭素の循環

生産者による光合成で,炭素を生物群集に取り入れる。食物連鎖を通じて消費者に渡される。呼吸や分解者のはたらきでCO2に戻される。

【参考】陸上植物の光合成により年間約1000億トンのCがCO2として大気中から吸収され,植物の呼吸で500億トン,土壌有機物の分解で500億トンが大気中へもどる。しかし,化石燃料の燃焼で50億トン,森林の伐採で20億トンのCが放出されている。一方,海洋では大気と海水間の物理化学的過程により,1000億トンのCが放出され,1040億トンが吸収されている。

これらを総合すると,現在年間30億トンのCが増加していることになる。 |

●第2項 窒素の循環

窒素固定(大気中の窒素),

根粒菌との共生,緑色植物の窒素同化(アンモニアや硝酸→アミノ酸)

【参考】代表的な経路は窒素固定(自然と人工)と脱窒作用である。空中窒素は窒素固定細菌やラン藻の窒素固定の他に,工業的な窒素固定技術により,化学肥料として利用されるようになった。一方,脱窒作用(硝酸呼吸ともいう)は,無酸素状態で硝酸が酸素の代わりに電子供与体として利用される反応である。土壌・水田・貧酸素水域・還元的な堆積物といった場所で活発である。

現在は窒素固定量が脱窒作用を上回り,過剰な固定された窒素が生物圏に蓄積されている。それが河川・湖水・地下水に流入し,水圏を富栄養化してバランスを崩している。 |

【参考】 サケが森に運ぶ窒素 (池田)

カナダ西海岸の河川では河の途中の滝を境にして、上流よりも下流の樹木の方の生育が良いという。樹幹をボーリングしたサンプルからはほぼ3倍の速さの成長である。さらに、サンプルを分析すると下流のサンプルには窒素15が多く含まれていた。本来窒素15は海に含まれる同位体である。

なぜ海のなかの元素が森林の樹木の内部に取り込まれたのだろうか。

そのルーツを探っていったところ、それは河を遡るサケであった。サケは滝を遡れず、下流にあふれる。そのサケを陸へ運ぶのはクマであった。クマ1頭が陸へ運ぶサケは700匹にも及ぶという。しかも、クマはサケの頭部の下のごく一部を食べるだけであとは捨ててしまう。こうして2トンものサケが樹木の栄養として利用されるようになるのだという。<2003年1月13日 NHKいきもの不思議紀行より> |

●第3項 エネルギーの流れ

エネルギーは循環しない。

環境と生態系の生物学史 池田博明

関連記述は『生物基礎』教授資料朱註p.177および『新編生物基礎』教授資料朱註p.129,131にあり。[この項の以下の記述は啓林館前教授資料より]

フンボルトHumboldtによる生活形の分類や相観による植物群落の分類(1805年)などのように,生態学の萌芽は既に19世紀以前の博物学にみられるが,学問体系としての生態学はダーウィンCharles

Darwinが1859年に著した「種の起源」に始まると考えられている。実際,この著書には自然選択説に関連して食物連鎖,種間相互作用,ニッチなど,生態学の基本概念の多くが示唆されている。しかし,新しい学問としての生態学の必要性を具体的に説いたのはダーウィン自身ではなく,彼の主張に共感したヘッケルErnst

Haeckelであった(1866年)。彼は「個体発生は系統発生を繰り返す」という言明で有名なドイツの形態・発生学者であるが,ダーウィンやラマルクLamarkと同じ進化論者の立場から,主に「生物と,それを取り巻く生物的・非生物的環境との関係」を明らかにする生物学としてEcologyを定義している。温度やpHなどの物理・化学的要因が非生物的環境であり,生物的環境とは喰う・喰われるの関係や種間競争を意味する。

20世紀に入ると,ラウンケルLaunkierが「生活形」という概念を確立し(1907年),グリンネルGrinnelはツグミ3亜種の研究から,ニッチを「生息空間における種の位置」と定義し,「生息場所ニッチ」論を提唱する(1917年)など,現代生態学につながる重要な研究が現れるようになった。中でも,1930年前後に出版されたエルトンEltonの「動物生態学」(1927年)とブラウン・ブランケBraun-Blankeの「植物社会学」(1937年)は,その後の動物生態学者および植物生態学者に大きな影響を与えた。特に,エルトンは動物における「食う・食われるの関係」を重視し,ニッチを「食物連鎖や食物網における種の位置」(栄養的ニッチ)と定義するとともに,北極周辺における捕食者と被食者の個体群動態を詳細に解析し,個体群生態学の礎を築いた。これにはパールPearlによるロジスティック式の再発見(1925年),環境収容力という概念の確立,ガウゼGauseの数理モデルや微生物を用いた実験による競争排除則の検証(1934年など)なども大きく貢献している。

1950年代に入ると,ブラウン・ブランケの方法にもとづく植物社会学が発展し,既に開発の進んだ地域でも原植生図の作成が試みられた。また,動物個体群の変動要因をめぐって,生物間相互作用や密度依存的調節機構を重視する生物学派(ニコルソンなど)と,気候変動の影響を重視する気候学派(アンドレワーサなど)の議論が展開された。最近では,気候要因の影響を強く受ける種と生物学的要因の影響を受けやすい種があるとする折衷説が有力であり,たとえ気候要因の影響を強く受ける種の個体群変動でも,密度依存的調節の効果を検出できる場合が多い。 また,1953年に出版されたオダムOdum兄弟の「生態学の基礎」は,食物連鎖に沿った物質とエネルギーの流れを重視するエルトンの自然観と,生物的環境と非生物的環境を1つのまとまりとしてみるタンズリーTansleyの「生態系」という概念(1935年)を発展させ,1960年代以降における生産生態学の隆盛や1970年代以降における生態系生態学の隆盛を先導した。さらに,ハッチンソンHatchinsonは生息場所ニッチと栄養的ニッチを統合するニッチモデルを示し(1958年など),現在盛んに行われている生物多様性研究の礎を築いた。 地球環境問題とも絡んで大きな盛り上がりをみせている生物多様性研究の根本的課題は,競争排除則が支配する自然界において多種の生物の共存を可能にしている機構は何かという問題である。この問題をめぐる議論では,少なくとも2つの異なる群集観が対立している。1つは,多くの群集で資源の需要と供給が平衡状態に達していると考え,資源をめぐる激しい種間競争が自然選択を通じて種間のニッチ分化を引き起こし,多種共存を可能にするという説であり,主にハッチンソンやマッカーサーMcCarther(1967年など)などの「群集理論」学派によって主張された。これに対し,潮間帯の動物群集を研究していたペインPayne(1966年)やサンゴ礁の生物群集を研究していたコンネルConnel(1978年)は,捕食効果や気象現象を含む中規模の撹乱により多くの種の密度は環境収容力よりも低いレベルに抑えられており,これによって競争排除が避けられ,多種共存が可能になっていると主張した(非平衡学説)。さらに,個体数が増すにつれ有利さが減少し,少数者の方が有利になるという密度効果によって多種共存が維持されるという頻度依存説も加わり,特に熱帯雨林の種多様性の高さに関する議論が展開されている。

種多様性に加え,最近注目されているのは遺伝的多様性の問題である。ある種の個体群サイズをNとすると,遺伝的多様性の指標となるヘテロ接合度は世代あたり1/2Nの割合で減少していく。これは,個体群サイズの小さい種では1遺伝座あたりの対立遺伝子数が急速に減少していくことを意味する。また,たとえ個体数が多くても,個体群が小さなパッチ状に分断されていると,やはり遺伝的多様性は失われていく。近年,分子生物学的手法へのアプローチが容易になったこともあり,生物多様性の問題を種多様性だけでなく遺伝的多様性や集団の遺伝構造の面から問い直そうとする生態学者が増えている。このように,生態学の課題に分子生物学的手法を用いて取り組む分野は分子生態学とよばれ,世界的な隆盛をみせている。逆に,種よりも高次な群集や生態系の多様性を対象とした研究プロジェクトも行われている。主な課題は,「多様性の高い群集は安定か,不安定か」や「多様性の高い生態系は生産性が高いか」などである。

動物の行動進化学と行動生態学の進歩は目覚しい。包括適応度やESS理論は別項の行動学史に譲る。 1990年代に入り,生態学は多様な分野へと分化しつつあるように見える。これには,ヒトゲノム計画以来目覚しい進歩を遂げた分子生物学と,近年深刻さを増している地球環境問題が大きな影響を及ぼしている。前者は進化生態学や行動生態学の立場から分子レベルの現象まで研究対象とする生態学者を生み出し,後者は保全生態学の発展を促すとともに,生物多様性だけでなく地球温暖化の生態影響とも取り組もうという生態学者を生み出している。「20世紀は物理学の世紀,21世紀は生物学の世紀」と言われているが,21世紀が生態学多様化の世紀となることもほぼ間違いないだろう。

|

BACK TO CONTENTS

|