高校生物 植物の環境応答 by 池田博明

第1章 成長と発芽

第1節 成長の調節 参考「植物生理学」

● 第1項 屈性と傾性

屈性=植物が刺激に反応して屈曲する性質 刺激の方向へ屈曲する場合が正

傾性=植物の器官が刺激の方向とは無関係に刺激に応じて反応する性質

| 性質 |

刺激 |

例 |

| 重力屈性 |

重力 |

根(正) 茎(負) |

| 光屈性 |

光 |

根(負) 茎(正) |

| 接触屈性 |

接触 |

巻きひげ(正) |

| 水分屈性 |

水 |

根(正) |

| 光傾性 |

光 |

タンポポの花弁の開閉 |

| 温度傾性 |

温度 |

チューリップの花弁の開閉 |

| 接触傾性 |

接触 |

オジギソウの葉の開閉 |

● 第2項 屈性のしくみ (研究の歴史)

■ダーウィンの実験(1880年)

材料はイネ科植物クサヨシの幼葉鞘

(ダーウィンは子葉と呼んだ)

イネ科植物は単子葉である。

仮説「先端で光を感知する。その刺激が下に伝達されて成長部位で屈曲を起こす」

(刺激を感受する部分と反応する部分が異なると指摘した)

重力屈性に関するツィーシールスキーの研究1872が影響

実験A:先端を切り取った→ 屈性なし

他者の反論 切り取ったショックで無反応になった

実験B:先端をスズはくで覆った → 屈性なし

仮説は検証された。

ダーウィンが使った材料のなかにオートムギの幼葉鞘があった。

このAvena sativaはその後、この種の実験に頻繁に使われるようになった。

アベナ・テストと呼ばれる。 |

■ボイセン=イエンセンの実験(1910,1913)

仮説「物質により光の反対側が成長する」

雲母片(物質の移動をは阻む)をはさむと、反対側では屈性なし

仮説は検証された

検討課題:伝達されるのは植物ホルモン様の化学物質か

電流のような刺激か

仮説「光の刺激を伝えるのは物質である」

実験と結論:切断部にゼラチンをはさんでも屈曲は起こる

|

■ウェントの実験(1927) ウェントは24歳だった

仮説「先端で合成された物質が光の反対側に移動する」

寒天片に切り取った先端を置き、その寒天片を幼葉鞘の縁に置く。

仮説は検証された。

→ 植物成長ホルモン「オーキシン」と命名された。

(命名者はウトレヒト大学のケーグル) |

■ケーゲル オーキシンは化学的にはインドール酢酸であった。

(ケーグルらはヒトの尿からオーキシンを分離同定した、1935) |

|

● 第3項 オーキシン

濃度によっては成長を抑制する

植物の器官によって作用する濃度が異なる

根 芽 茎

頂芽優勢

頂芽で合成されるオーキシンが側芽の成長を抑制する

枝切りをして横に広げるのは園芸家の技術。

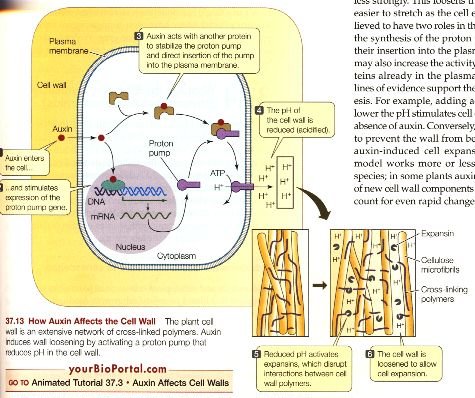

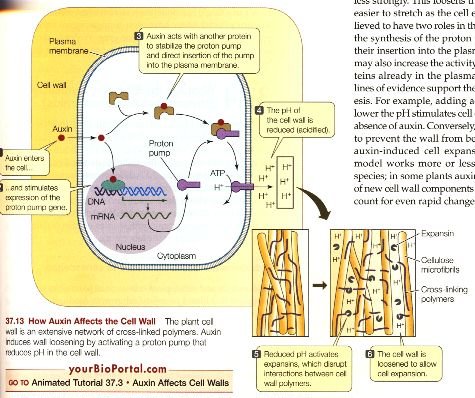

▼オーキシンは細胞膜に効果を

及ぼす。

(1)オーキシンが細胞内

に入り、

(2)水素イオン(陽子)

ポンプ遺伝子の発現を刺激する、

(3)オーキシンは陽子ポンプを

安定化する他のタンパク質に

作用し、細胞膜にポンプを直接

挿入する、

(4)細胞壁のpHが

低下する、

(5)低下したpHは細胞壁

高分子の相互作用を妨害する、

(6)細胞壁はルーズになり拡張

可能になる |

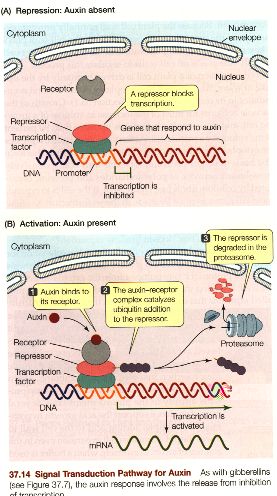

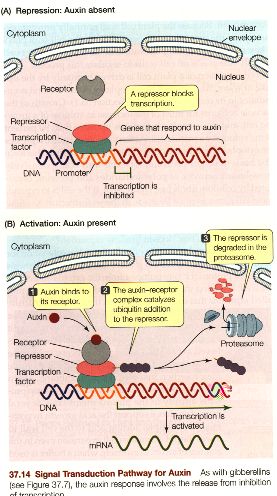

▼ジベレリン同様に、オーキシンは

転写の抑制を解放する.

上の図はリプレッサーで

オーキシンに反応する遺伝子の

転写が抑制されている様子

(1)オーキシン(赤茶色)がレセプター

に結合し、複合物がリプレッサー

に結合するとユビキチンが

リプレッサーに付加し、

リプレッサーはプロテアゾームで

分解されてしまう。すると、

転写が起こる

■「LIFE」(2009)より |

参考

なぜ頂芽優勢になっているのか 田中修『葉っぱのふしぎ』より

植物は動物に食べられる。動物によって、頂点の葉や芽が食べられても、側芽を新たな頂芽として成長させることができるので、植物は体を再生させることができるのだ。

文献 田中修『葉っぱのふしぎ』(2008年、ソフトバンク、サイエンス・アイ新書)

|

● 第4項 その他の植物ホルモン

▼鈴木義人「生物の教科書の植物ホルモン」『高校理科研究』No.12(大日本図書,2006)

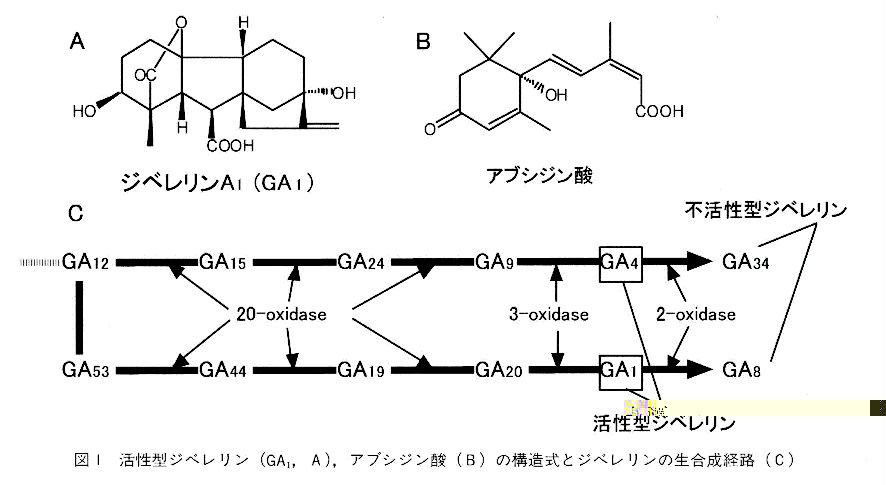

(1) ジベレリンの発見 (きっかけは日本人による)

イネに馬鹿苗病を起こすカビの培養液中にあり(黒沢英一、1926)、

結晶として単離された(薮田貞次郎・住木諭介、1934))

その後、広く植物に存在することが分った。80種近くの類似体が発見されている。

ブドウの子房に作用させ、タネなしブドウを作出するのに利用される

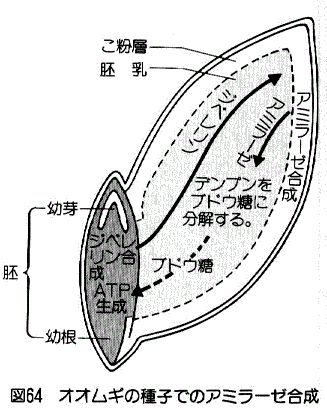

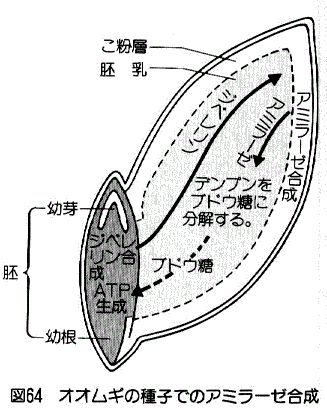

ジベレリンの作用:酵素の合成を誘導する

→ アミラーゼは胚乳の澱粉を分解

(糖を発芽エネルギーに利用)

→ 細胞壁の成分の分解

→ タンパク質や核酸の分解を促進

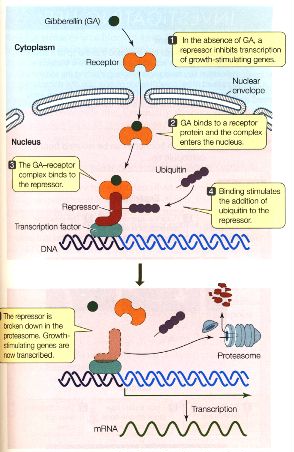

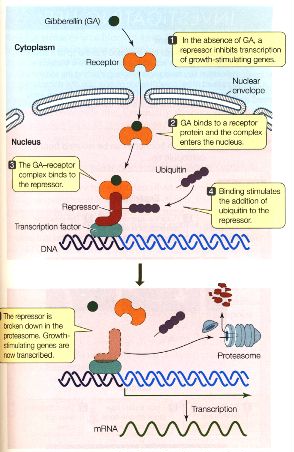

▼ジベレリンは転写を ▼ジベレリンは転写を

刺激する

抑制タンパク質を

働かなくすることで。

(1)ジベレリン(緑色)

が無いと、リプレッサー

(抑制タンパク質)が

成長刺激遺伝子の

転写を抑制している

(2)ジベレリンが受容体

タンパク質に結合して

核内に入って来る

(3)この複合物は

リプレッサーと結合

(4)結合がリプレッサー

に対するユビキチンの

付加を刺激する

(5)リプレッサーは

プロテアゾームの中で

破壊され、成長刺激

遺伝子が転写される

■「LIFE」(2009)より |

(2) アブシジン酸 → ジベレリン作用を抑制 → 発芽抑制

→ 樹木の芽の発芽の抑制(冬季の休眠)

参考

秋にサクラの狂い咲き 田中修『葉っぱのふしぎ』より

2004年9月7日に神戸市に上陸した台風18号が植物に何をもたらすかを田中教授は予言し、その予言は的中した。

田中教授の予言は、「サクラが開花する」というもの。

実はサクラのつぼみは夏、7月中旬に作られている。けれども、秋に開花して結実が冬を迎えてしまわないように、越冬芽になる。葉は日長を感じて、アブシシン酸を合成、これを芽に送る。その量が増えると越冬芽が形成されるのだ。

もし、毛虫に食べられて、夏に葉が無くなると、アブシシン酸を合成できず、つぼみは開花してしまうことになる。

台風は雨を伴わず、塩分が街路樹や山のサクラの葉に付着したままとなり、葉が枯れてしまったのだ。

ちょうどサクラはまだ越冬芽になっていなかった。そして、葉を失ったためにアブシシン酸が作られず、秋に温かい日が続いて、サクラは一斉に開花してしまったのだった。

文献 田中修『葉っぱのふしぎ』(2008年、ソフトバンク、サイエンス・アイ新書)

|

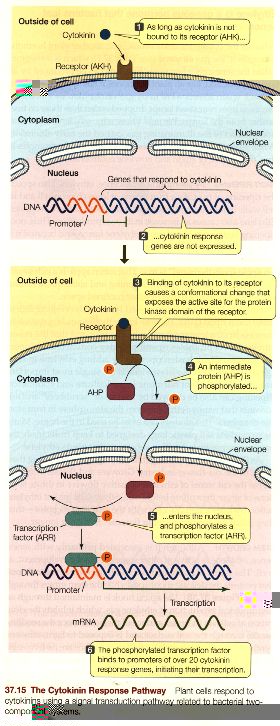

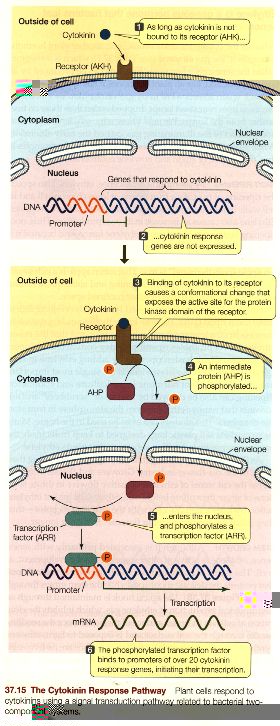

(3) サイトカイニン

▼サイトカイニンの働き方 ▼サイトカイニンの働き方

(1)サイトカイニンが受容体

AKHに結合しない限り、

(2)遺伝子は発現されない

(3)受容体AKHにサイト

カイニンが結合すると、

AKH分子が変形し、

活性部位が露出する.

この活性部位は受容体

のタンパク質キナーゼの

ドメインである

(4)介在タンパク質AHP

がリン酸化される

(5)リン酸化されたAHPは

核内に入り、転写因子

ARRをリン酸化する

(6)リン酸化された転写

因子ARRは20個位上の

サイトカイニン応答

遺伝子のプロモーターに

結合し、転写が

開始される

■「LIFE」(2009)より |

(4) エチレン 成長抑制・成熟促進の気体

読み物 エチレン物語 (池田博明記)

アメリカで、温室で育てたカーネーションのつぼみが、ときにどうしても開かないことに、ひとりの農夫が思い悩んでいた。彼はまもなく、この花の眠りが温室近くのガス菅からもれたガスによるらしいことに気がついた。シカゴ大学のクロッカー博士は都市ガスの成分を調べ、とりわけエチレンにカーネーションの開花を抑える作用があることを明らかにした(1908年)。

当時、アメリカのカリフォルニア州の業者は、輸送する貨車で石油ストーブをたくと、レモンやオレンジの色づきがよくなることに気がついていた。保温のせいだと思って、設備を近代的なスチームや電気ヒーターに変えたところ、色づきがかえって悪く、大きな損害を受けた。これも実は石油ストーブの不完全燃焼ガスに含まれるエチレンのせいだった。エチレンには果物の成熟を促進する作用もあったのである。

1934年になると、イギリスのゲインが成熟したリンゴからエチレンが放出されることを証明した。エチレンは植物自身によっても作られていたのである。植物が傷ついたりすると、エチレンの発生が促進される。

日本にもエチレンの話題がある。ある年の5月、母の日を前に長野県から東京や大阪に送られてきたカーネーションが開花せず、生産業者をあわてさせたことがあった。調べてみると犯人はエチレンであった。カーネーションと一緒の貨車にリンゴが荷積みされていたのである。リンゴから放出されたほんの微量のエチレンで、カーネーションは花を開かなかったのである。

また、昔から菊づくりの専門家は茎の高さをそろえるのに、伸びすぎた茎を毎朝なでてやっていた。こうすると茎の成長が抑えられて、やがて茎丈がそろうのだ。たとえば、トウモロコシの苗も25日間、手で毎日30秒ずつ揺り動かしたりすると、半分くらいしか成長しないし、イネやムギの幼植物も1日2回程度、30秒ほど手でなでてやると、20日ほどで著しく成長が妨げられる。現在は、植物に与えたストレスで発生したエチレンが成長を抑えたことが分っている。

広い範囲の働きをもつ植物ホルモンであるエチレンは農業分野でも注目されている。

|

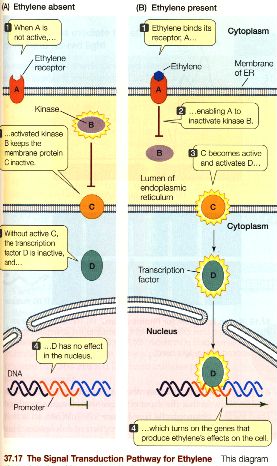

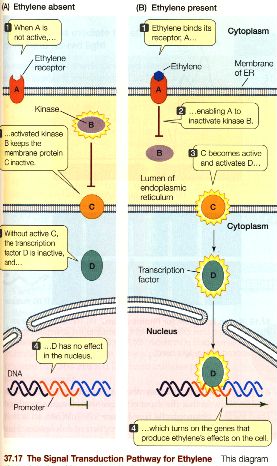

▼エチレンの働き ▼エチレンの働き

(A)エチレンがない場合

(1)エチレン受容体A

タンパク質は働かない

(2)キナーゼBは

膜タンパク質Cを

不活性のままにする

(3)Cがないと、

転写因子Dは働かず

(4)Dは核内に作用せず

(B)エチレンがある場合

(1)エチレンは受容体A

に結合する

(2)AはキナーゼBを

活性化する

(3)Cが活性化しDが

活性化する

(4)Dが遺伝子を

転換させ、エチレン効果

が現れる

■「LIFE」(2009)より |

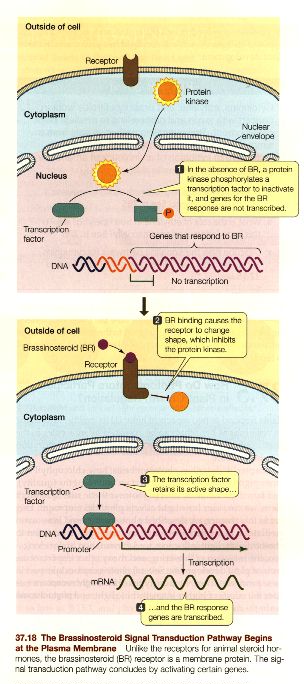

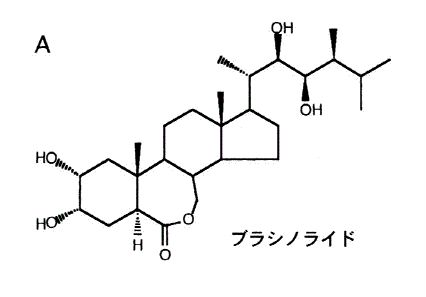

(5) ブラシノステロイド

ブラシノステロイドの生合成経路を欠損した個体は極端な小型になる。

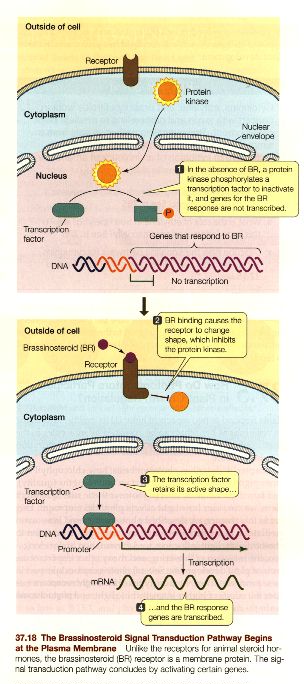

▼ブラシノステロイドは ▼ブラシノステロイドは

細胞膜に働く

動物のステロイド・

ホルモンとは違い、

ブラシノステロイド(BR)

受容体は膜タンパク質

である。

(1)BRがない場合には、

キナーゼは転写因子を

リン酸化し、不活性

にする。それにBR関連

遺伝子は転写されない

(2)BRがあると受容体に

結合し、キナーゼを

抑制する

(3)転写因子は活性形

(4)BR応答遺伝子は

転写され始める

■「LIFE」(2009)より |

● 第5項 植物の成長と運動のしくみ

▼鈴木義人「生物の教科書の植物ホルモン」『高校理科研究』No.12(大日本図書,2006)

植物細胞の成長とセルロース微繊維の方向

微繊維が =======

=======

垂直方向に並ぶと、垂直方向には伸長できるが、

水平方向には伸長できない。

ジベレリンやブラシノステロイド

伸長成長を促進 = 伸長方向の微小管を増やす

エチレンやサイトカイニン

伸長成長を抑制 = 平行方向の微小管を増やす

オーキシン

セルロース微繊維間にゆるみを生じさせる

重力屈性(屈地性)のしくみ

茎は負の重力屈性 根は正の重力屈性

オーキシンが下に移動する

茎では成長、根では抑制的にはたらくため

実践生物研究MLより2001年12月7日

都立大学の小柴研究室をのぞいたところ、小柴先生は留守だったのですが、同じ研究室の澤進一郎さんに尋ねたところ、ごく

最近(2ヶ月前!)、謎が解けたそうです。

私(布山)の理解した範囲ですが、紹介いたします。

オーキシンは芽の先端の分裂組織で合成されると考えられているそうです。

また、合成されたオーキシンは、維管束ではなく、細胞中を通って下に輸送されることがわかっているそうです。オーキシンが細胞内に入るためには、専用の輸送タンパクが必要ですが、

これはAUXとよばれるタンパクで、細胞膜全域に分布するそうです。つま

り、オーキシンは細胞表面のどこからでも細胞内に入り込めるようです。

オーキシンの細胞間の輸送には、もう一つの輸送タンパクが必要です。

これは、PIN1というタンパクで、オーキシンを細胞外に排出する働きがあります。

ごく最近わかったことは、PIN1が細胞の下側に局在するということです。

つまり、入り口は至るところにあるけれども、出口は細胞の下側にしか開いていないということです。このために、一方通行になるのだそうです。

私は、この説明で納得しました(といっても、では、PIN1の局在はなにが決めるかという疑問は残りますが)が、なんか怪しげだなぁと思われる方

は、Natureの今年の9月27日号に出た下記の論文をご覧下さい。

Geldner, N. et al. 2001 Auxin

transport

inhibitors block PIN1 cycling

and vesicle

trafficking. Nature 413: 425

from 布 山 喜 章 : 東京都立大学大学院理学研究科生物学教室 |

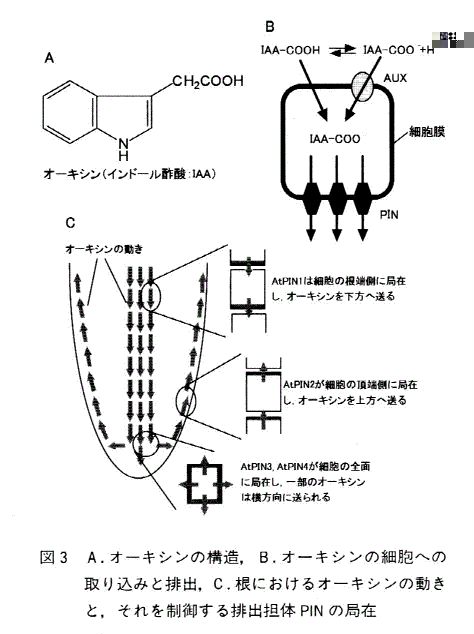

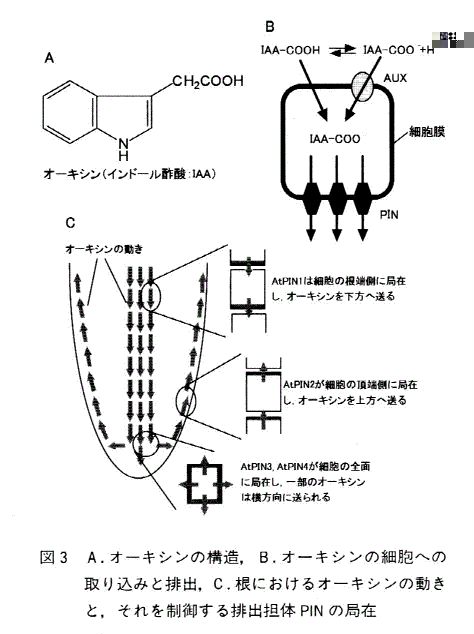

オーキシンと根の成長の関係を理解するには、ある程度の化学の知識が必要。

Aの構造式から(名称からも)、オーキシンにはカルボン酸基がある。

B図を見よ。 非解離状態のカルボン酸と解離状態のカルボン酸は平衡状態、

pHの低い環境(H+が多い)では、非解離型が多い。

自由拡散によって細胞膜を通過し、細胞内に入る。

細胞内は中性なので入った非乖離型は解離する。

解離型は細胞膜を通過できない。

排出輸送体(タンパク質)PINが働いて解離型を排出する。

このPINがオーキシン移動の極性をつくる。(図C)

|

|

第2節 発芽の調節

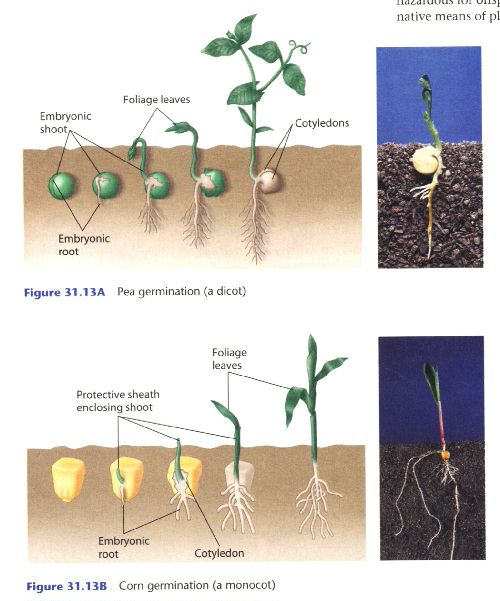

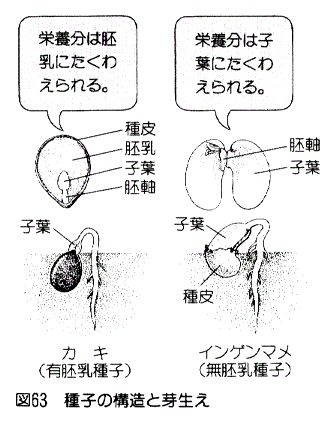

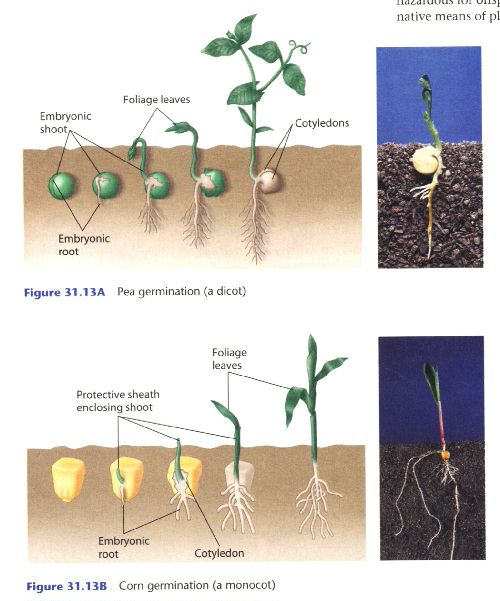

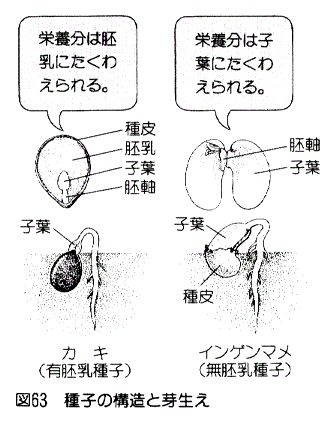

▲双子葉植物と単子葉植物の発芽 (英国「Advanced Biology」より |

|

● 第1項 光と発芽 通常は発芽に必要なものは水・酸素・温度である

光発芽種子(発芽に光が必要) 例.タバコやレタス、ゴボウ、シソ、タガラシの種子

有効な光は赤色光 Red Light (波長660nm付近)

遠赤色光 Far Red Light (近赤外光、735nm付近)を照射すると

発芽を抑制する(Flint and

McAlister,1935).

赤色光 →「フィトクロム R型」に吸収されるとON

→ ジベレリン合成 → 発芽を誘導

遠赤色光(近赤外光) → 「フィトクロム FR型」をスィッチOFFにする

赤色光は緑葉に吸収されて光合成に利用される光である

(それが地表に届くということは種子の上が葉に被われていないことを示す)

遠赤色光は緑葉が吸収しない光である。

フィトクロムはタンパク質にフィコビリンに似た発色団がついたもの

菌類・藻類から高等植物に至るまで広く分布している

光が発芽を抑制する種子=暗発芽種子もある(キュウリ・クロタネソウ・ヒモゲイトウ)

|

|

赤色光

↓ |

|

|

短日植物の

花芽形成= |

R型フィトクロム |

→ →

← ← |

FR型フィトクロム |

=長日植物の

花芽形成 |

光発芽種子

の抑制 |

|

↑

遠赤色光 |

|

光発芽種子

の促進 |

高等植物フィトクロムは分子量12万5千の単量体ふたつより成る巨大な2量体分子で、単量体当たり1分子の発色団(フィトクロモビリン)をもつ。

シロイヌナズナ光種子発芽では・・・吸水開始後早い時期ではB型、時間がたってからではA型が光レセプターとして働く。B型の反応は低光量反応で近赤外光による可逆性がある。これに対してA型の反応は極低光量反応で、近赤外光による可逆性が見られない。・・・・

B型は地表近くに存在する種子、A型は比較的深い所に埋った種子を発芽させるための機構と説明できるかもしれない。・・・

現在までに高等植物ではA〜E型の5種類のファミリーが見つけられている。

(徳富哲 “植物の光環境センサー” 1997より) |

● 第2項 発芽とホルモン

種子が吸水する → 胚はジベレリンを合成

糊粉層でαアミラーゼが合成

→ デンプンが分解される → グルコースを燃焼してATPを合成 → 発芽

|

【コラム】

芽の出る音はしない 池田博明

童謡に「どこかで春が」という名作がある。

詩人・百田宗治の詩に、「夕焼小焼」「みどりのそよ風」「風」の作曲家、草川信が大正十一年十二月に曲を付け、初公表は大正十二年、雑誌『小学男生』の三月号(実業之日本社刊)だった。

冒頭は、“どこかで「春」が 生まれてる”と、春にカッコがついている。なぜカッコつきの「春」なのだろうか。

詩の先を読んでいくと、水が流れ出す、雲雀がないている、芽の出る音がすると、いろいろな現象があげられている。

「芽の出る音がする」という感性と表現はみごとなものだが、実際には芽の出る音はしない。

そう考えると、この「春」は天然自然の春の現象を歌ったものではないことに気が付く。

まだ見えない春、詩人の想像力の中の「春」なのだ。したがって、まだ実際には水も流れ出していないし、雲雀もないていないのである。だいいち、水だって急に流れ出すのは変である。水は「春の小川」のように常に「さらさら流る」ものだ。

最後の連で、曲想が変わり、「山の三月」、東風が吹いたらと歌われるが、実はまだ三月にもなっていないのである。

「春が来た」という唱歌があり、その歌では「山に来た」「里に来た」「野にも来た」と春が来た場所が具体的にあげられている。しかし、「どこかで春が」の場合には、具体的な場所はひとつもあげられておらず、「どこかで」である、しかもカッコつきの「春」が「生まれてる」というのである。

詩人の感性と作曲家の幸福な出会いが生んだ傑作。

|

●第3項 発芽の生態学 (時間がない場合は触れない)

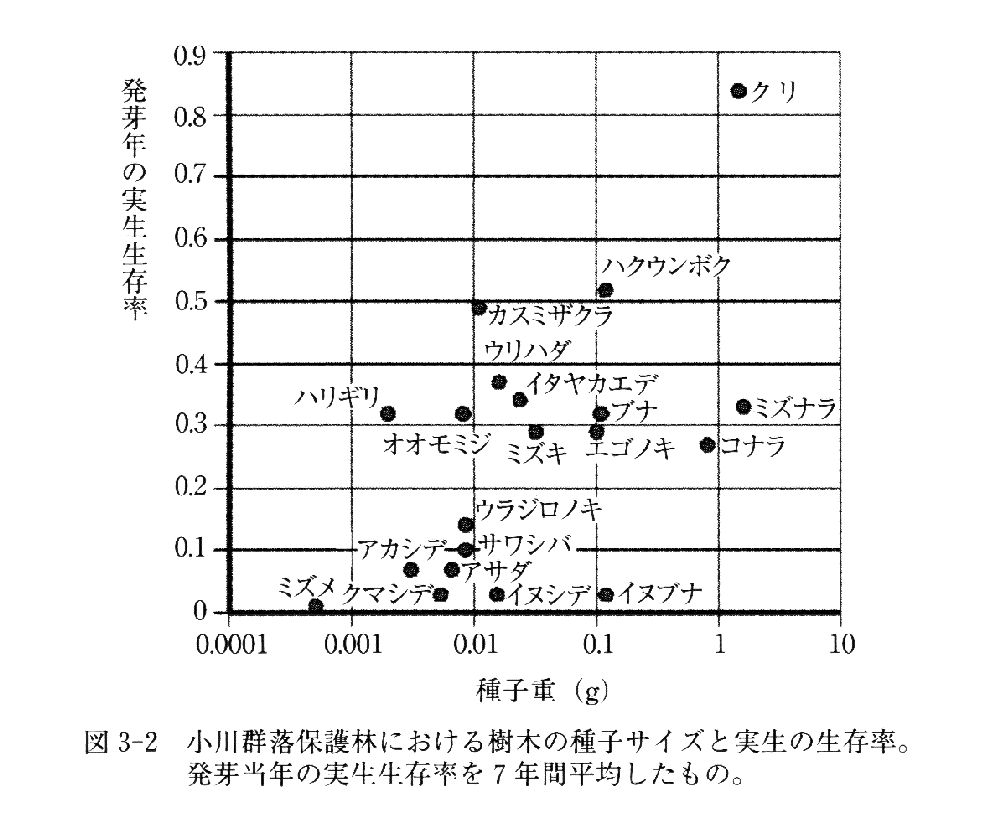

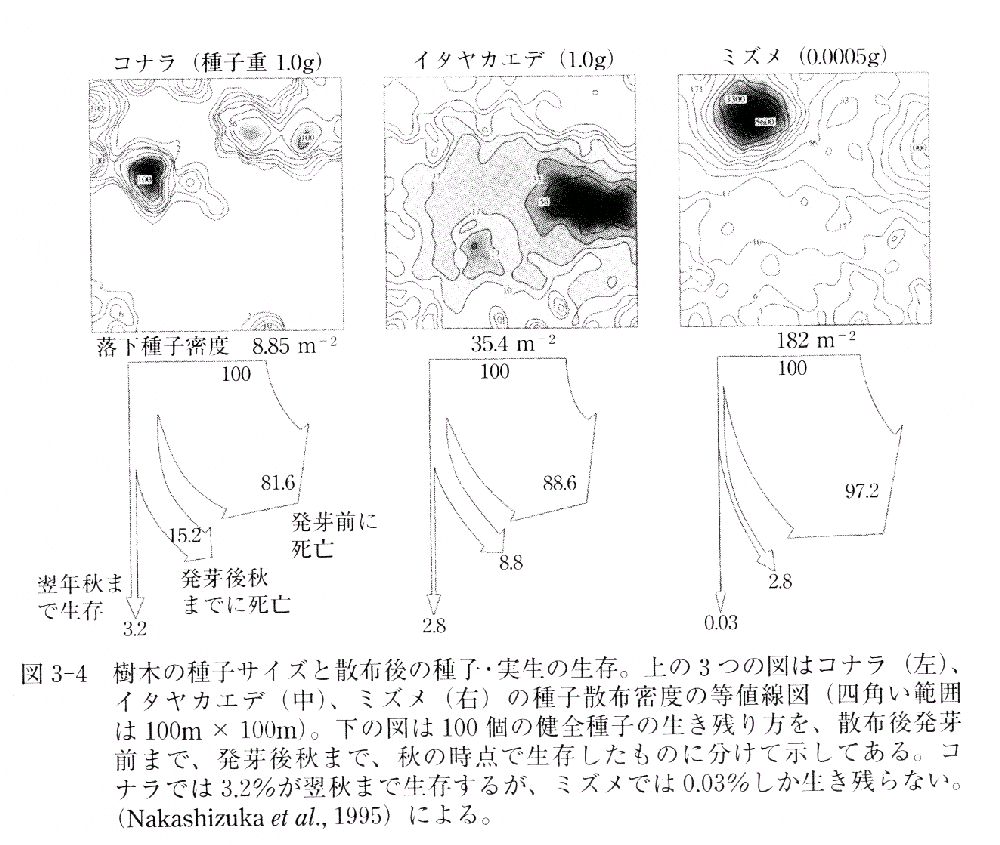

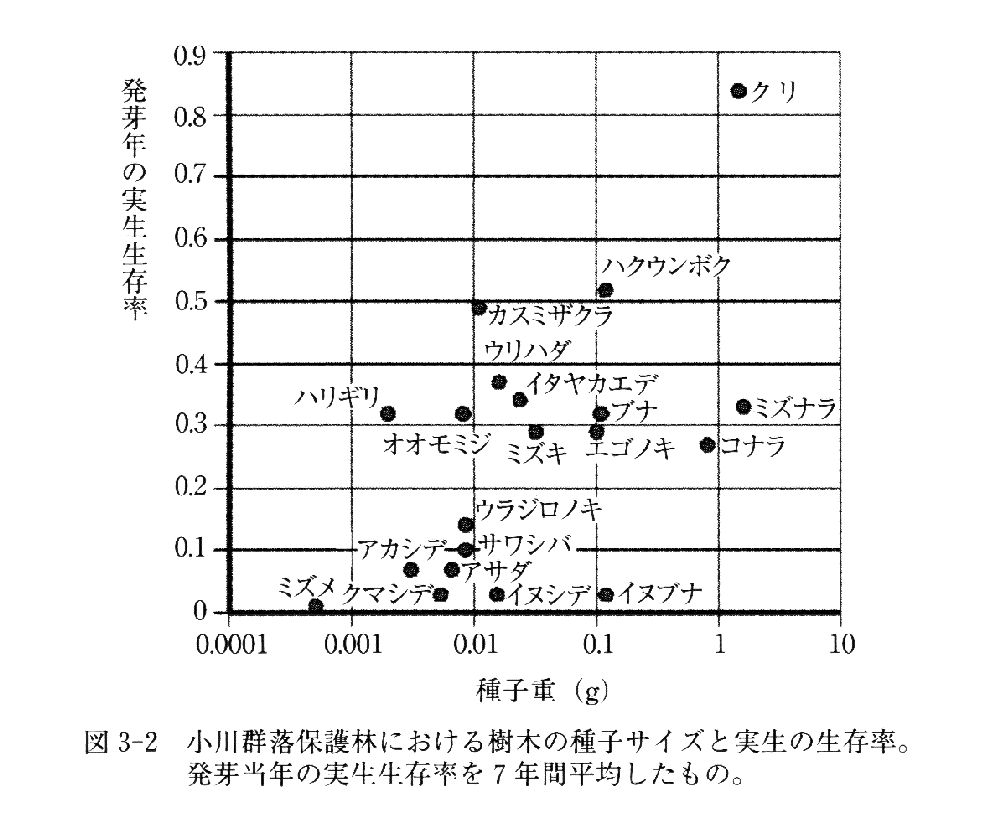

| ▼重い種子ほど寿命が長い |

|

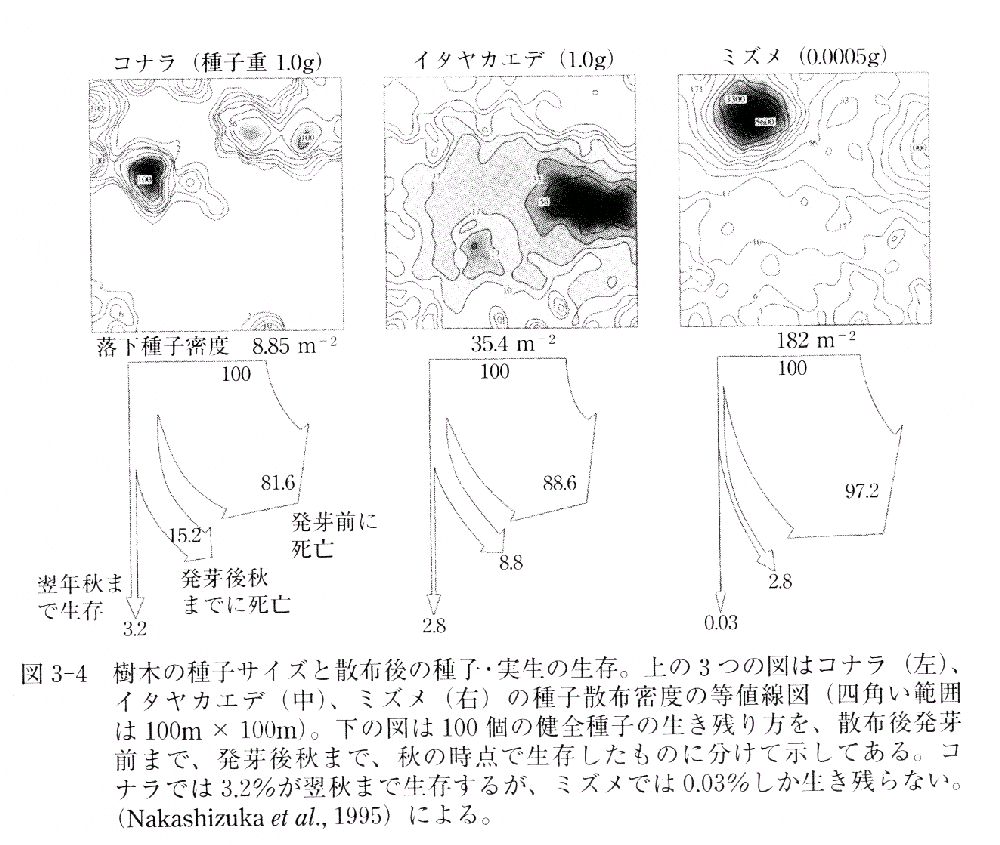

| ▼小さい種子ほど散布後の生存率も低い |

|

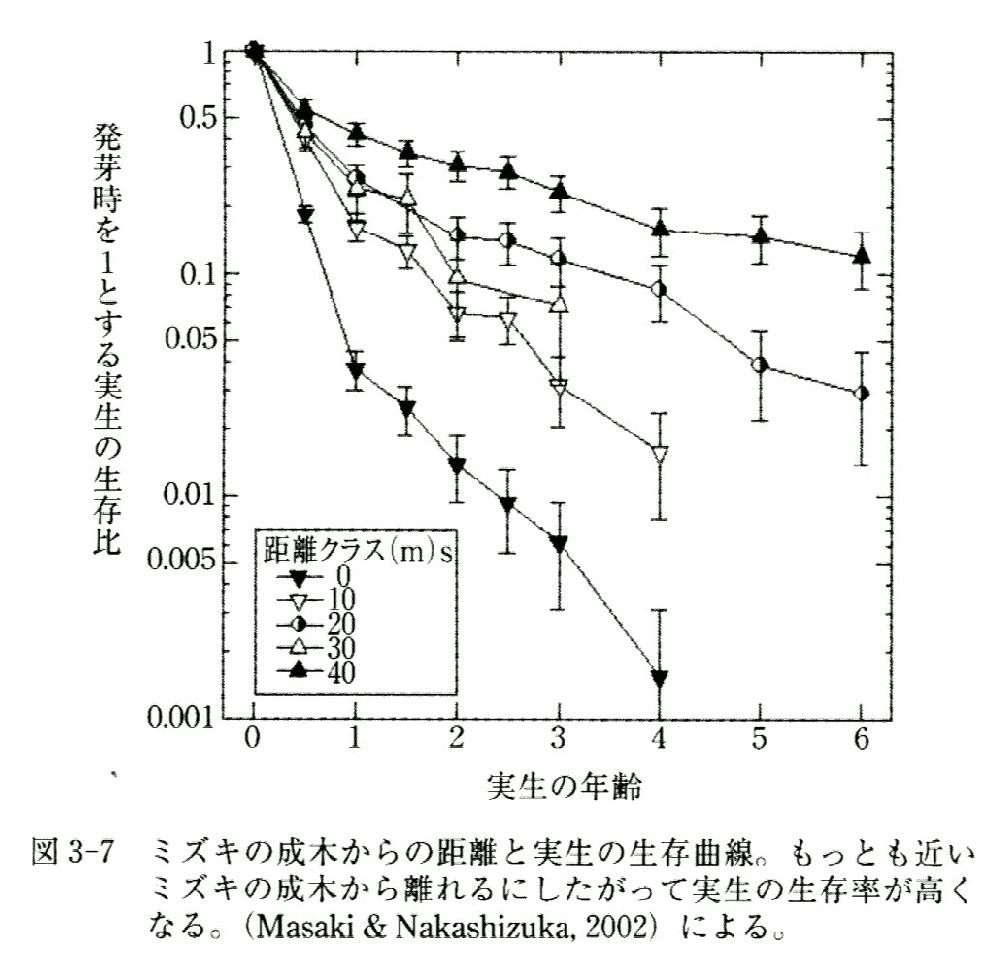

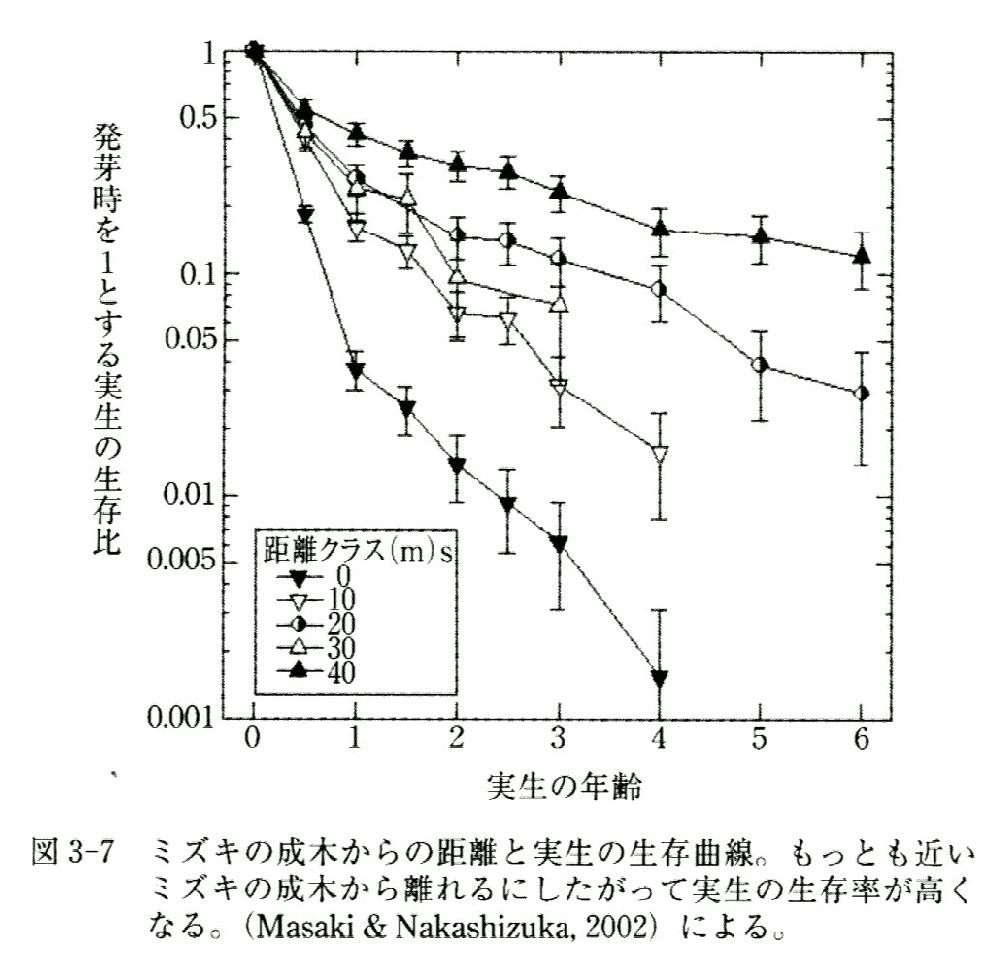

| ▼親木から離れるほど実生の生存率は高くなる |

|

| 参考文献 中静透『森のスケッチ』より |

| ▼種子のまき方と発芽 「現代農業」2010年3月号 |

|

|

|

|

参考文献

田崎忠良(編)『環境植物学』(1978.朝倉書店)

神阪盛一郎ほか『植物の生命科学入門』(1991.培風館)

徳富哲「植物の光環境センサー」『生物のスーパーセンサー』(1997.共立出版)

増田芳雄『植物学史』(1992.培風館)

増田芳雄・菊山宗弘『植物生理学』(1996.放送大学教材)

ボイセン・イェンセン『植物の物質生産』(1982.東海大学出版会)

サダヴァら,『LIFE』(2009)より

植物生理学史 池田博明

詳しい参考書は増田芳雄『植物学史』(1992.培風館)および増田芳雄・菊山宗弘『植物生理学』(1996.放送大学教材)にある。

1880年にドイツのザックスJulius Sachs が提唱した植物の器官形成を制御する物質は実証されていたわけではなかった。植物ホルモンの一種オーキシンは屈光性の研究から発見された。 屈光性の研究の端緒はザックスが器官形成物質を提唱した1880年に出版されたダーウィンの『植物の運動力』にあった。ダーウィンが発見した伝達される屈光刺激の研究はローテルト,フィッティング,ボイセン=イェンセン,パール,セーディングらによって行われ,1927年,オランダのウェントFrits W. Went によって生長調節物質が実証された。1930年代に入り,オーキシンが同定された。教科書本文にも経過にそって記述されている。 ジベレリンは馬鹿苗病の発病機構の研究から発見された。馬鹿苗病がカビによって発病することが分かってから(掘正太郎による,1896年),カビの出す物質が原因であることが実証され(黒沢英一による,1926年),抽出・清製されて命名されるまで(薮田貞治郎による,1935年),約40年が経過し,さらに化学構造が判明したのは1959年だった(クロスらによる)。

|

BACK TO CONTENTS

|

▼ジベレリンは転写を

▼ジベレリンは転写を ▼サイトカイニンの働き方

▼サイトカイニンの働き方 ▼エチレンの働き

▼エチレンの働き

▼ブラシノステロイドは

▼ブラシノステロイドは