高校 生物基礎 内分泌系 by 池田博明

● 第1項 自律神経系と内分泌系

恒常性維持のため,外界の刺激の変化を適切に受容し,応答するしくみが必要である。

そのため神経系(特に自律神経系)と内分泌系のしくみがある

| 系 |

情報 |

伝わりかた |

応答 |

効果の持続 |

| 神経系 |

興奮 |

電気的 |

速い |

短い |

| 内分泌系 |

ホルモン |

化学的 |

遅い |

長い |

神経系および自律神経系は別ファイルにて

● 第2項 ホルモンの発見

ホルモンとは内分泌腺から分泌されて、特定の器官・組織の活動を調節する化学物質。

ギリシア語のhormao(刺激する)に由来する。

膵液分泌に関する英国のベイリスとスターリングの実験

実験1

十二指腸につながるすべての神経を切断

薄い塩酸を十二指腸に注入 → 膵液が分泌された

実験2

十二指腸の内壁を取り出し、塩酸を加えてすりつぶす

そのしぼり汁を膵臓につながる血管に注入 → 膵液が分泌された

1902年、十二指腸が作った何かを「セクレチン」と命名。

|

【参考】 高峰譲吉によるアドレナリンの発見

アドレナルとは副腎を指す。副腎抽出液に血圧上昇や止血作用があることは知られていた。

高峰譲吉はウシの副腎からアドレナリンを抽出して結晶化に成功(1901年)。

最初に結晶化された ホルモンである |

● 第3項 ホルモンの構造

ホルモンは、インスリンなどのタンパク質ホルモンと、アドレナリンなどのステロイドホルモンに分けられる。

タンパク質ホルモンは、標的細胞の細胞膜表面にある受容体に結合し、作用する。

(タンパク質は高分子であるから、細胞内には入りにくい)

ステロイドホルモンは、標的細胞の表面受容分子に結合した後、そのまま細胞内に入り込んで作用する。

| 内分泌腺 |

ホルモン |

成分 |

標的/効果 |

過剰・不足の例 |

| 視床下部 |

放出ホルモン |

ポリペプチド |

下垂体前葉 |

|

| 抑制ホルモン |

ポリペプチド |

下垂体前葉 |

|

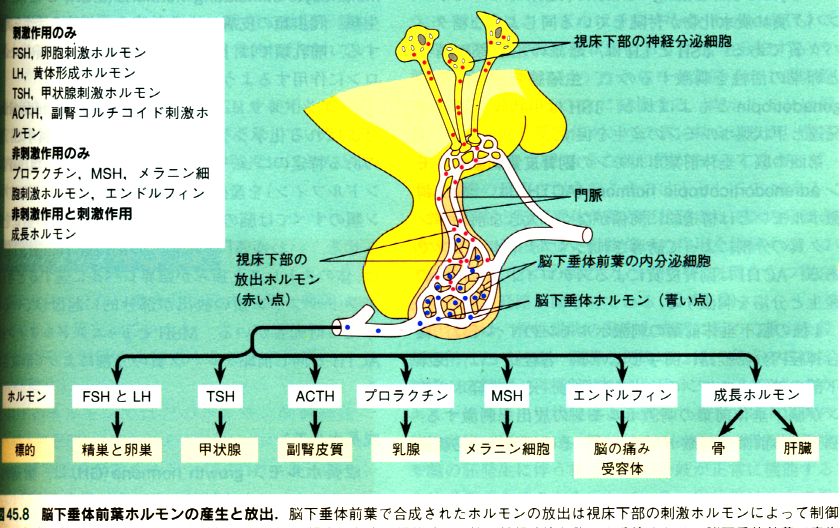

| 脳下垂体前葉 |

成長ホルモン |

タンパク質 |

全身/血糖増加・骨発育 |

(+)末端肥大症

(-)小人症 |

| 甲状腺刺激ホルモン |

タンパク質 |

甲状腺 |

|

| 副腎皮質刺激ホルモン |

ポリペプチド

(39アミノ酸) |

副腎皮質 |

|

| プロラクチン |

ポリペプチド

(198アミノ酸) |

乳腺/乳汁分泌 |

|

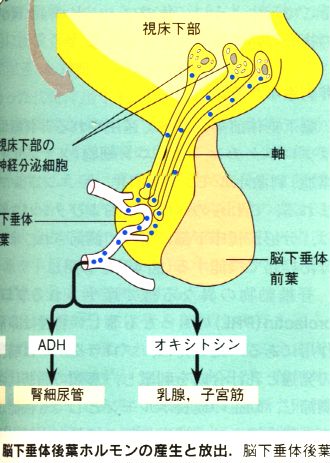

| 脳下垂体後葉 |

バソプレシン |

ペプチド

(9アミノ酸) |

腎臓/水再吸収 |

|

| オキシトシン |

ペプチド

(9アミノ酸) |

子宮/収縮 |

|

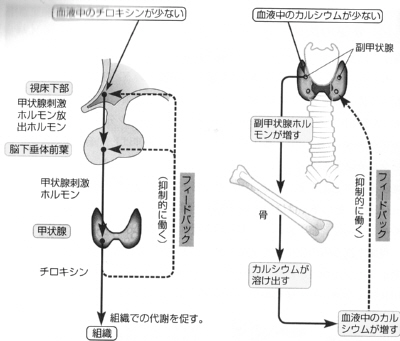

| 甲状腺 |

チロキシン |

アミノ酸誘導体 |

代謝上章 |

(+)バセドウ氏病 |

| 副甲状腺 |

パラトルモン |

ポリペプチド

(84アミノ酸) |

Ca量増加 |

(-)テタニー |

すい臓・ランゲル

ハンス島 |

グルカゴン |

タンパク質 |

グリコーゲン分解 |

|

| インスリン |

タンパク質 |

グリコーゲン合成 |

(-)糖尿病 |

| 副腎皮質 |

糖質コルチコイド |

ステロイド |

血糖増加・炎症抑制 |

|

| 鉱質コルチコイド |

ステロイド |

腎臓/Na再吸収 |

(-)アジソン病 |

| 副腎髄質 |

アドレナリン |

アミノ酸誘導体 |

血糖増加 |

|

| 精巣 |

テストステロン |

ステロイド |

雄の二次性徴 |

|

| 卵巣 |

エストロゲン |

ステロイド |

雌の二次性徴 |

|

| プロゲステロン |

ステロイド |

排卵抑制 |

|

▲キャンベル「生物学」より |

▲キャンベル「生物学」より |

● 第4項 ホルモンの作用

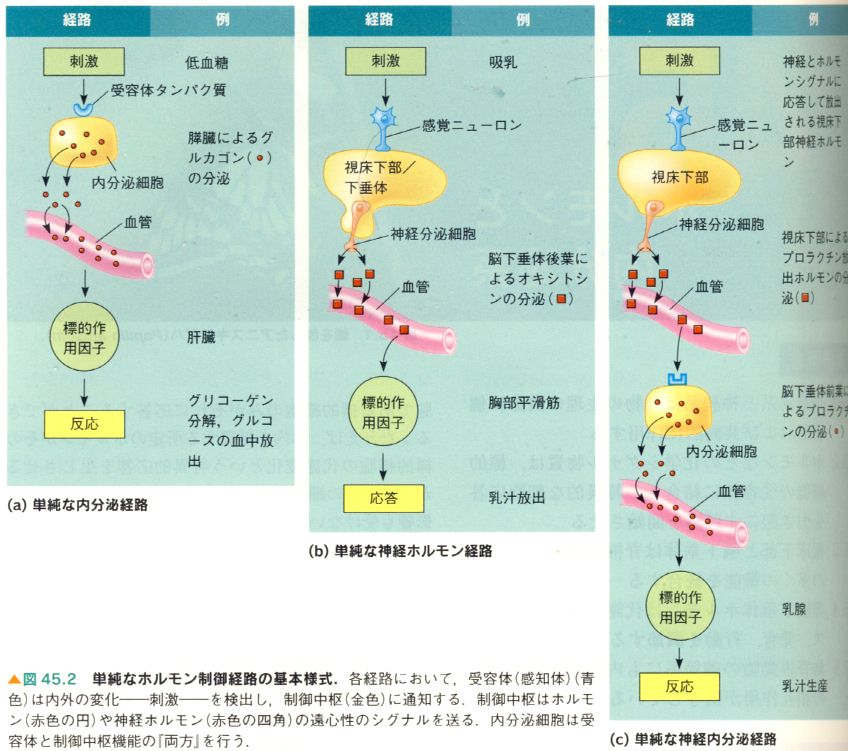

(a)刺激(血糖量など)が直接、内分泌腺を刺激する場合がある(①を刺激している)。

(b)体外の刺激(気温など)や体内の刺激(血糖量など)が間脳視床下部に伝えられ、

次に自律神経系を通して内分泌腺を刺激する。

(c)同じく、間脳が直下の内分泌腺・脳下垂体に適切な指令を出すと、脳下垂体が

指令通りの腺刺激ホルモンを放出し、このホルモンが標的内分泌腺②(内分泌腺)や

③(脳下垂体)のホルモン分泌を促す。

分泌されたホルモン(ホルモン1,ホルモン2,ホルモン3)はそれぞれの標的細胞

(ターゲット・セル)に働きかける(ホルモン1は細胞(①)に,ホルモン2は細胞(②)に,

ホルモン3は細胞(③)に)。それぞれ細胞膜に異なった受容体があり,それがホルモン

と結合することにより標的細胞への信号となって作用する。

ホルモン2はステロイド・ホルモンのような場合の作用様式である。

例えばタンパク質ホルモン分子1・3は膜を透過して中へ入ることはできない。

しかし,ステロイド・ホルモン分子2は膜を透過できる。細胞内へ入って作用できる。 |

▲キャンベル「生物学」より |

▼負のフィードバック

一連の反応の最終生産物が反応の最初の物質に戻ってその分泌を抑制するような反応。

一定の範囲に量が保たれているような反応は、負のフィードバックであることが多い。

正のフィードバックだと一度上昇し始めるとどんどん上昇することになってしまう。

スピード狂がどんどんアクセルを踏み続けるような反応が正のフィードバックである。 |

|

愛着行動を誘発するホルモン オキシトシン NHK「人体 ミクロの大冒険」第2回

思春期はヒトにしかない。思春期の体の大きな変化はホルモンによるものである。

脳下垂体後葉から分泌されるホルモンにオキシトシンがある。このホルモンを分泌するのは視床下部から後葉に伸びている神経分泌細胞だが(オキシトシン細胞)、この細胞が活発に働き、オキシトシンが盛んに分泌されるのは陣痛のときである。子宮筋を収縮させるのだ。

この細胞の軸索は下垂体後葉だけではなく、分枝して脳の扁桃体や側坐核にも伸びていることが分かった。魚の軸索では1本しかないのだが、霊長類は分枝しているのである。

オキシトシンが盛んに分泌されるのは陣痛のときばかりではない。出産後も多い。そのため母親は新生児に愛着行動を示すことになる。授乳細胞に働くと母乳の分泌が盛んになった。

雌雄の愛着行動が顕著な平原ハタネズミではオキシトシン分泌が盛んだった。

ヒトの男女のカップルで実験を行ったポール・ザック博士は、キスによって女性は216%、男性は26%のオキシトシン増加が見られたという。

自閉症はオキシトシンの低下に依るのではないか、自閉症の治療にオキシトシンを嗅ぐという方法が有効なのではないかという治験が行われている。

|

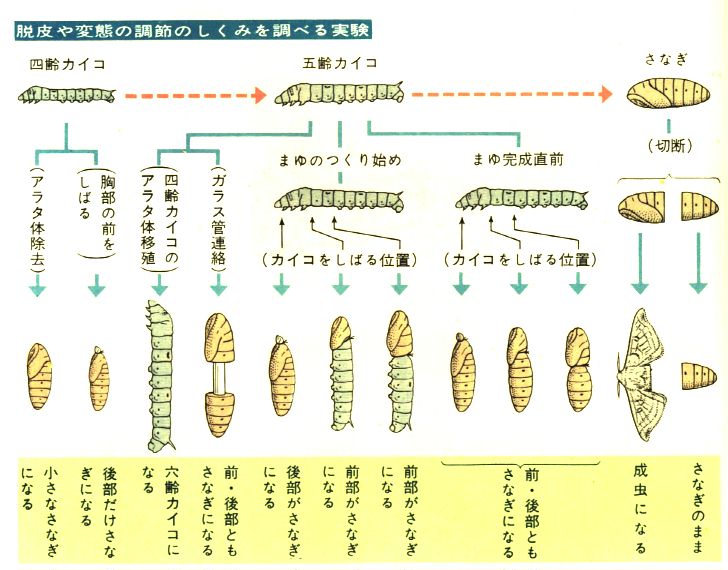

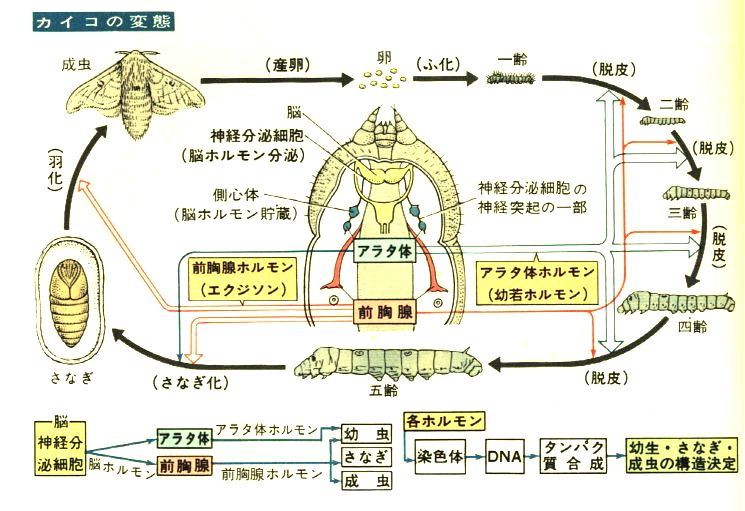

● 第5項 昆虫のホルモン (学習指導要領から現在は内容が削除されている)

▼昆虫の脱皮と変態に関連するホルモンの研究は日本が最先端であった。

福田によるカイコガの幼虫を体のあちらこちらでしばる研究は目覚ましい成果をあげた。

頭部神経節から分泌されるアラタ体ホルモンと

前胸腺から分泌されるエクジソンが働くと、幼虫は脱皮する。

アラタ体ホルモンの分泌が停止し、前胸腺ホルモンだけが作用すると

幼虫はさなぎ化する。

|

▲カイコ幼虫の結紮実験 浜島書店『図説 生物』より |

|

第6項 環境ホルモン

外因性 内分泌攪乱物質 は別ファイルに

BACK TO CONTENTS

|