|

�Ɖu�w�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ɖu�w�@�P�X�V�Q�N�@�@�@�@�����@�r�c����

���v�����g�̓K���ō���B�ҏW�E�K����͂��ׂĒr�c�����܂����B�Q�l�����قƂ�ǒr�c�̖{�ł��B

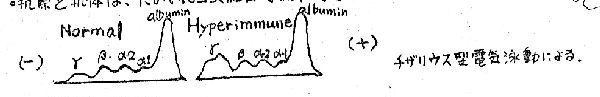

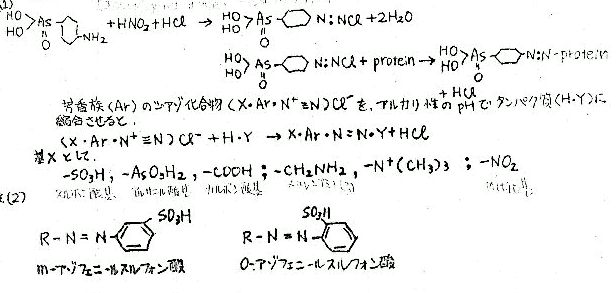

�P�D�R���iantigen�j�̐N���ɂ���ā@�ǂ̂悤�ȕω����N���邩 �@���D���̂ɂ́A����ٓI�Ȗh��@�\�i���R��R���j�ƁA���ٓI�Ȗh��@�\�i�l���Ɖu�j������D �@b�D�Ɖu�h��@�\ �@ �@�@�@�@�R���N���@���@�i���ȔF���j�@���@�R�̎Y���@���@�R���R�̔����@�i�R���ƍR�̂����т��j �@�@�@�@�@���@�H��p�@���@�i�Ɖu�I�L���̊m���j �@�@�@�@���R�́iantibody�j�̓��O���u�����ł����āA�Ή������R���� �@�@�@�@�@���ٓI�e�a�́ispecific�@affinity�j�������Ă���B �@�@�@�@���R���ƍR�̂́A�������ɓ����Ō����ł���悤�ȑ���I�ȕ\�ʂ�����D �Q�D�ǂ̂悤�Ȃ��̂��R���ƂȂ肤��̂� �@�@�@�@���R���͍����q�ł��邩�A�����q�łł��Ă��邩���邱�Ƃ��A�ЂƂ̑傫�ȕK�v�����ł���D �@�@�@�@�@���݁A�ŏ��̕��q�ʂ����R�������́i�������b�g�ɑ��j�A�g���j�g���t�F�j���o�`�g���V�� �@�@�@�@�@�iMW�@1928�j �@�@�@�@���R���́A�Ȃł��邱�ƁD �@�@�@�@���R�������A�R�����q�̍������irigidity�j�Ƃ͉����D �@�@�@�@���n�v�e���ƂȂȂɂ� �@�@�@�@���R���̌������@���Ȃ킿����R�����q�ł̓��ꌈ���̐��́A �@�@�@�@�@�����炭�R�����q�̑傫���ɔ�Ⴕ�ĕϓ�����D �@�@�@�@���R���E�E�E�E�E�^���p�N���E�����ށE�j�_�E�����D

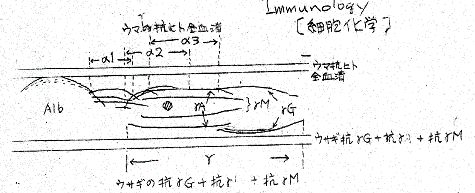

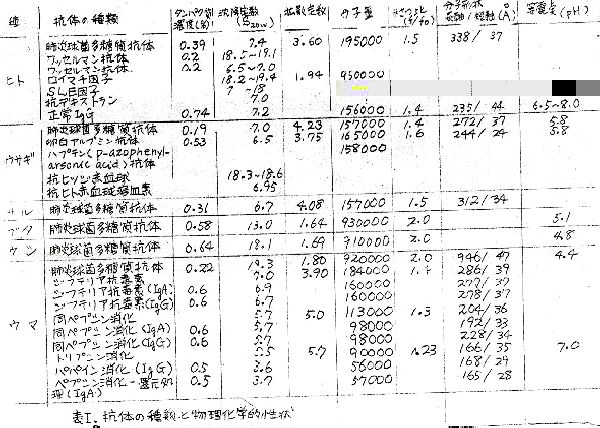

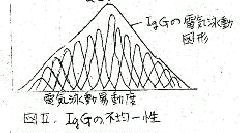

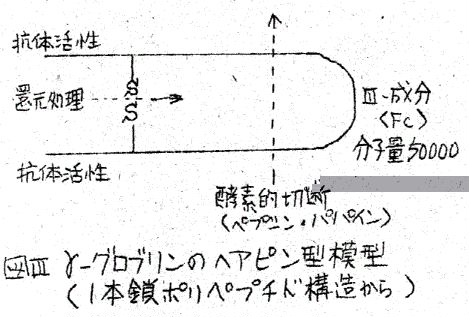

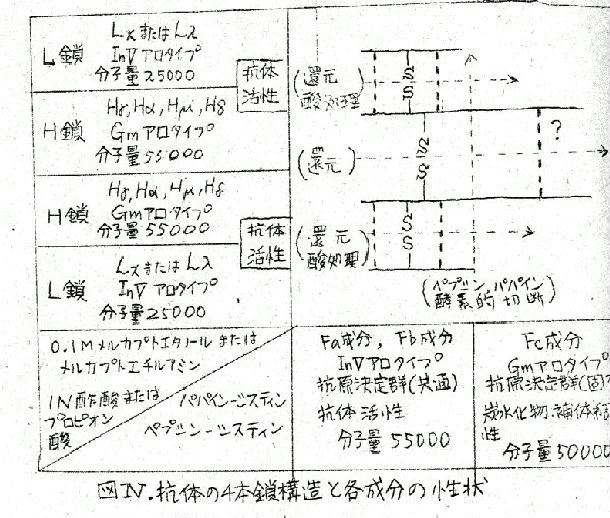

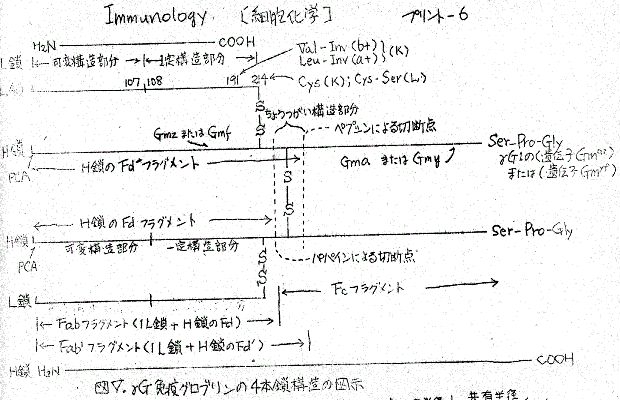

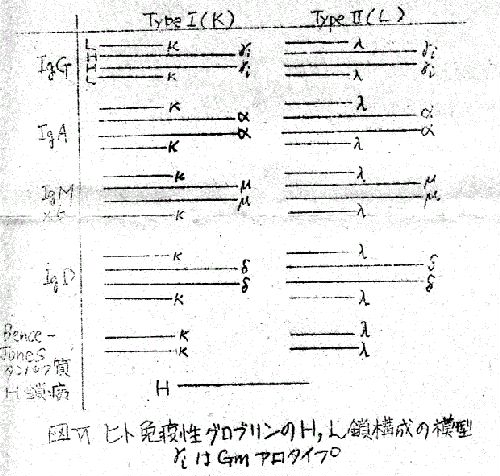

�R�D�R�̂ɂ͂ǂ�Ȏ�ނ�����A�ǂ�ȍ\�������Ă��邩 �@�P�j�@�R�̂̎�� �@�@�@�@�̉t���R�́A�זE���R�́A�i���R�R�́j �@�Q�j�@�R�̂̍\���@�̉t���R�̂ɂ��� �@�@�@�@���R�̂͂˂Ƀ^���p�N���ł��� �@�@�@�@�������ɑ��݂���R��̖Ɖu�O���u���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�h���f�A�h���`�A�i�h���c�j�A�h���l�A�i�h���d�j

�@�@�@�@���h���f�ɂ��� �@�@�@�@�@�@�r-�r�����łނ��ꂽ�|���y�v�`�h�����܂� �@�@�@�@�@�@�Q�{��heavy�@chain�ƁA�Q�{��light�@chain��萬��

�@�@�@�@���R�̂̓��ِ� �@�@�@�@�@�@�R�̂̓��ِ��̓A�~�m�_�̔z���Ō��܂� �@�@�@�@�@�@�d�����y�����R�̂̓��ِ��ɊW����

�@�@�@�@���R�́E�n�v�e���������̓d�q���������̈Ӗ�

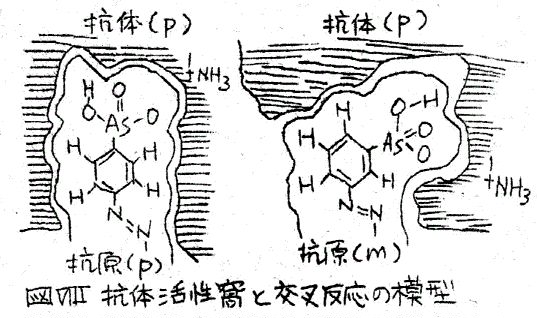

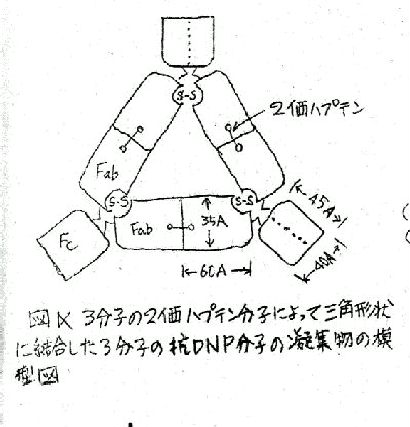

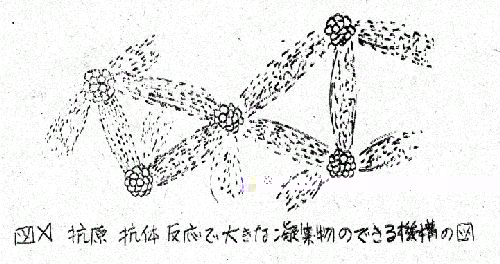

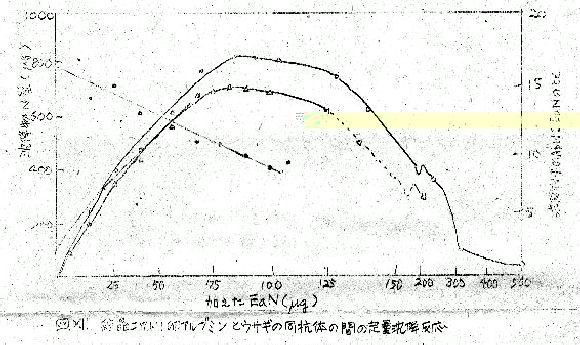

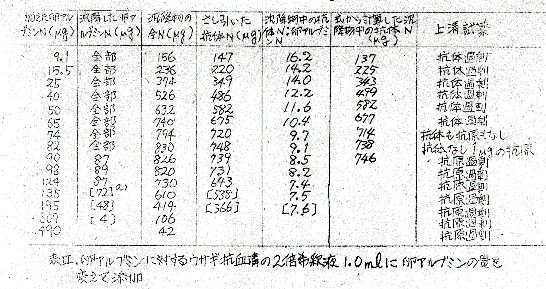

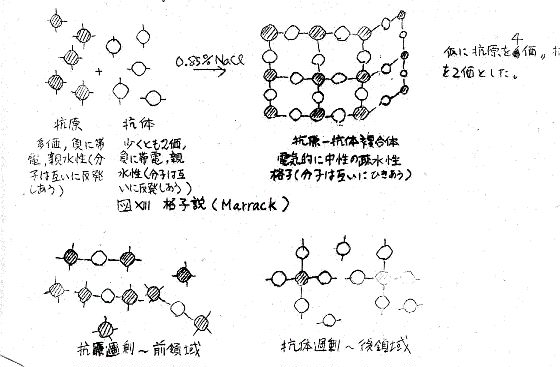

�S�D�R���R�̔����̂܂Ƃ� �@�@�@�@a)�@�R���R�̔����̓��ِ� �@�@�@�@�@�@�R���ƍR�̂̔����͍��x�̓��ِ������� �@�@�@�@�@�@���̈���A���������icross�@reaction�j���m���Ă��� �@�@�@�@b�j�@�R���͍R�̂Ɣ������Ē��~�������� �@�@�@�@�@�@�R�̉ߏ��A���ʈ�A�R���ߏ�� �@�@�@�@C�j�@�ÏW�����iaggulutination�j

�@�@�@�@d�j�@���C'�͂قƂ�ǂ̍R���R�̕����̂ƌ������� �@�@�@�@�@�@����̂Ƃ͂Ȃɂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@E�@+�@A�@���@EA�@�@EA�@+�@C�f�@���@�n�� �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@E�G�q�c�W�̐Ԍ����@A�F�R�́@�@C�f�G��́@�@�@E���G�����Ԍ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@EAC�f�P�@���@EAC�f�P,�S�@���@EAC�f�P�C�S�C�Q�@���i+C�f�R�j���@E��

�@�@�@�@�@�@����̂́A�R���R�̕����̂Ɛ��̓��ł����̊O�Ɠ��l�Ɍ�������B �@�@�@�@e�j�@���������i�Q�������j�Ƃ͂Ȃɂ� �@�@�@�@�@�@���P�������ł́A�R�̎Y�����x���J�n����A�R�̗͉��̍ō��l���Ⴍ�A �@�@�@�@�@�@l�R�̎Y�����Ԃ��Z���B �@�@�@�@f�j�@�Ɖu�w�I���e�� �@�@�@�@�@�@�����͎̂��Ȃ̃^���p�N����j�_�ɑ��čR�̂�����Ȃ��B �@�@�@�@�@�@���قȂ�����`�I�g�������E�V�̑o�������A�Q��ނ̐Ԍ��������B �@�@�@�@�@�@�@�@�ЂƂ͂��̃E�V���g�̈�`�I�g���ɑΉ����錌�t�^�R���ł���A �@�@�@�@�@�@�@�����ЂƂ͑���̑o�����̂��̂ɑΉ����錌�t�^�R���ł���B �@�@�@�@g�j�@�R���A�R�́A��̊Ԃ̔��������̓��ŋN����Ɛ��̂ɑ��đ傫�ȍ�p��^���� �@�@�@�@�@�@���h���p�@�@�@�\���Ɖu�ƎƉu �@�@�@�@�@�@���A�����M�[�@�@�����^�iimmediate type�j�ƒx���^�idelayed type�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���\�V�D�@�A�����M�[�����̕���

�T�D�R�̂͂ǂ��łǂ̂悤�ɂ����邩 �@�@�@�@�P�j�@�R�̎Y���̏ꏊ �@�@�@�@�@�@���R�̂̓v���Y�}�זE�ł�����BIgG�ł������߂�ꂽ�B �@�@�@�@�@�@���v���Y�}�זE�Ƃ͂Ȃɂ��@�i�g�D�w�j �@�@�@�@�@�@���P�̃v���Y�}�זE�͒ʏ�P��ނ̍R�̂�������Ȃ����A �@�@�@�@�@�@�@����Ȃ��̂��͂����炩�łȂ��B �@�@�@�@�@�@���R�����Ăђ��˂���ƁA�R�̎Y���זE���������� �@�@�@�@�@�@���R�̎Y���זE�́A�K�������R�����܂�ł��Ȃ� �@�@�@�@�Q�j�@�R�̎Y���̋@�\ �@�@�@�@�@�@i�j�@�w�ߐ��ƑI��� �@�@�@�@�@�@ii�j�@�N���[���I��� �U�DIgG��IgM��Ontogeny�i�̔����j��Phylogeny�i�n�������j �@�@�@�@�P�j�DIgM�̍\���Ɛ���

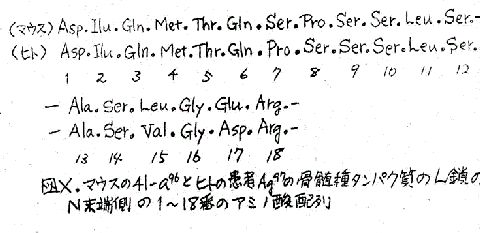

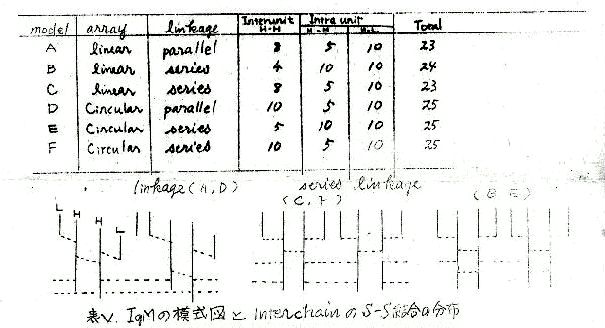

�@�@�@�@�@��IgM�R�͕̂��q��180,000�̃T�u���j�b�g�iIgMs�j5��S-S�����łȂ��������̂ł���B �@�@�@�@�@��IgM��Ll����IgG�Ɗ�{�I���ق͂Ȃ����AH���̓ʍ����琬�� �@�@�@�@�@��IgM�̍R���������ʂ̐��́A�P���q����5�ŁA �@�@�@�@�@�@IgM����univalent�ł���Ƃ������ʂ������Ă���i�E�T�M�j �@�@�@�@�@��IgM�̌`�͕��ϔ��a��100���́A�قڋ���ɋ߂����q�H�i�d�q�������ɂ��j �@�@�@�@�@��IgG�ɔ�ׂ�IgM�͈�ʂɎ�X�̖Ɖu�w�I�����ɂ����銈���������B �@

�@�@�@�@�Q�j�D�����p�n�@����эR�̎Y���̌n������ �@�@�@�@�@���Ɖu�����͂��ׂĂ̓����ɂ݂�����̂��B �@�@�@�@�@�����i�K������Ƃ���A����͉��ɋN������ƍl�����邩 �@�@�@�@�@���D�R�̎Y���͍ʼn����̃Z�L�c�C�����E�~���n�ނ̈ꕔ�F���c���E�i�M�Ɏn�܂� �@�@�@�@�@���D���B����э����̏o���̏d�v�� �@�@�@�@�@���Y�������R�̂̎�ނɊւ��� �@�@�@�@�@a�D�זE���R�̂́A�̉t���R�̂ɐ�s���ďo������ �@�@�@�@�@b�DIgM�R�́i�����p�זԍזE�n�j�́AIgG�i�v���Y�}�זE�j�ɐ�s���� �@�@�@�@�@�R�j�DOntogeny�i�̔����j�ɂ�����IgM��IgG �@�@�@�@�@���̔����ɂ����čR�̎Y���͂�����Ȃ���邩 �@�@�@�@�@���D��ʂɐV�����Ȍ�Ƃ����� �@�@�@�@�@�@�@�@�h���f�E�E�E�E�ِ����`�V�����ł͂ӂ��v���Y�}�זE�����o����Ȃ��B �@�@�@�@�@�@�@�@�h���l�E�E�E�E�ٔՂ�ʂ�ɂ����B �@�@�@�@�@���D19�r�R�̂́@7�r�R�̂ɐ�s���Ă������B �@�@�@�@�@�������p�n�g�D�̔����ƌn���������ƍ����邱�Ƃɂ���ĉ��������邩 �@�@�@�@�@���D�h���l����эזE���R�̂ɂ��Ɖu�@�\�́A�i���̉ߒ��ɂ����ăv���Y�}�זE�A �@�@�@�@�@�@�h���f�ɂ����̂�茴�n�I�ł��� �@�@�@�@�@b�D���B�� �@�@�@���Ɖu�\�̔����Ɋւ��āA�̔����͌n�������̏k�}�ł���Ƃ������͐������˂Ă���悤�ł���B �@�@�@�@�@�S�j�D�A���^�C�v�Ɛi�� �V�D�Q�l�� �@�z���E�C�b�c�w�Ɖu�̉��w�Ɛ����w�x�����o�ŁA �@�J�o�b�g�w�Ɖu���w�x�����o�ŁA �@�O���C�w�Ɖu�w����x�����o�ŁA �@��g�u������̐����w�w�Ɖu�����w�x �@�w�`���E�j�_�E�y�f�����@�Ɖu�̐����w�x�����o�ŁA �@���g�\���w��`�q�̕��q�����w�i���j�x���w���l�A �@�w�זE�ƃK���x�݂������[�A �@�o�[�l�b�g�w�Ɖu�זE�w�x����o�ʼn�A �@�Ɖu�w�p���w�����p���ƖƉu�x�w�Ɖu�O���u�����x BACK TO CONTENTS�@ �@�@�@�@�w�Ɓ@�u�x�ɖ߂� �@�@�@�@�������߂̂����݂͢�P�퐫�̒�����̐߂ɂāB �@�@�@�@���ɑ�P���Ƃ��ẮC�זE�̑��l���Ƃ��Ģ�_�o�Ƌؓ���ցB |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||