高校生物 分子進化遺伝学 by 池田博明

▼斎藤成也『絵でわかる人類の進化』(講談社、2009)

まだ完成していません。作成中です。

第1節 化学進化

“塩基はなぜ4文字系なのか。・・・アデニンには理由がつけられる。4つの塩基のうち、アデニンのみは生体反応において頻用される。たとえば、ATP、3’,5’-サイクリックAMPや、補酵素類、NAD、FAD、CoAなどすべてアデニンの誘導体である。他の塩基は核酸以外では使われない。

・・・アデニンはシアン化水素の5倍体である。・・・原始の海にはたくさんのアデニンが溶け込んでいただろう。だから、生命は誕生するとき,塩基であればよい場合は、周辺の環境中に多く存在し、安直に手に入るアデニンを使うと決めたのであろう。・・・

20のアミノ酸はかなりいい加減に決められたので、選び抜かれたとはとうてい言えない。・・・・タンパク質を合成するアミノ酸は10種類くらいでよいであろう。グルタミン酸とアスパラギン酸はどちらか一つ、同様にグルタミンとアスパラギンはどちらかは不要。ロイシン、イソロイシン、バリンは一つがあればよいし、セリンとトレオニンもどちらか一つで十分。フェニルアラニンとチロシンもどちらか一つ、トリプトファンはなくてもよいだろう”

(大島泰郎「生命の起源における論争」2007)

第2節 分子進化学

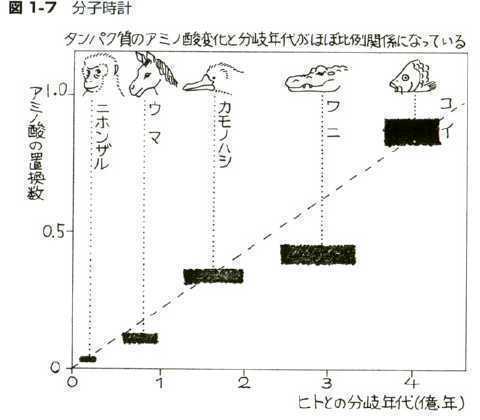

(1) 分子時計

1960年代にタンパク質やDNAを分子レベルで研究する分子進化学が始まりました。

DNAの塩基配列を簡単に決定出来る方法がなかったので、いろいろな生物のタンパク質のアミノ酸配列を比較。

その結果、例えばヘモグロビン鎖のアミノ酸の変化がほぼ時間に比例していました。

この現象を分子時計といいます。自然淘汰からは考えられないものでした。

(2) 中立進化説

1968年 木村資生 中立進化説

1969年 ジャック・レスター・キングとトーマス・ジュークス 中立進化説

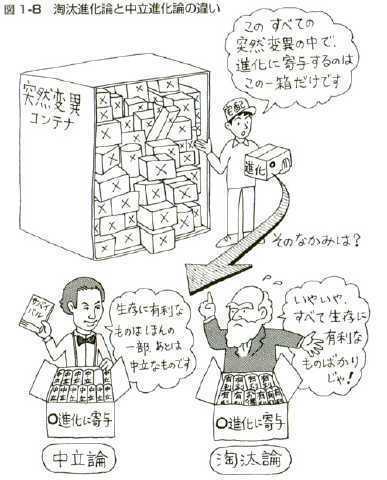

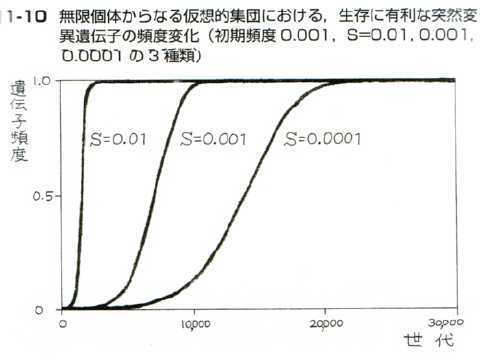

突然変異はランダムに生ずる → 有害なものは短時間のうちに消失 (負の自然淘汰あるいは純化淘汰)

→ 有利な突然変異だけが残る (正の自然淘汰) 淘汰進化説

→ 中立な突然変異が大部分である 中立進化説

(遺伝的浮動で残る)

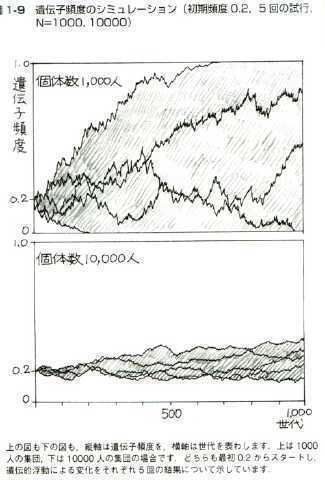

(3) 遺伝的浮動と自然淘汰

確率的な機会変動による遺伝子頻度の増減

集団の数が小さいほど遺伝子は固定しやすい。(片方が滅ぶ)

第3節 ゲノムDNA

(1) ゲノム = 生物を形づくるDNA情報すべてのひとそろい

配偶子に含まれる染色体1セットのDNA

ヒトのゲノムの1.5%だけが、エクソン

98.5%は?

44%がLINEあるいはSINE

(散在型の反復配列)

ほかは偽遺伝子や遺伝子の断片

シスエレメントやRNAをコードする遺伝子もある

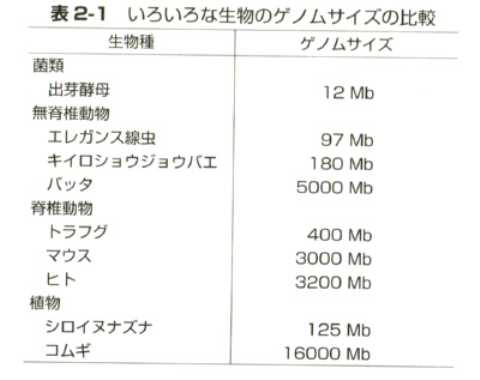

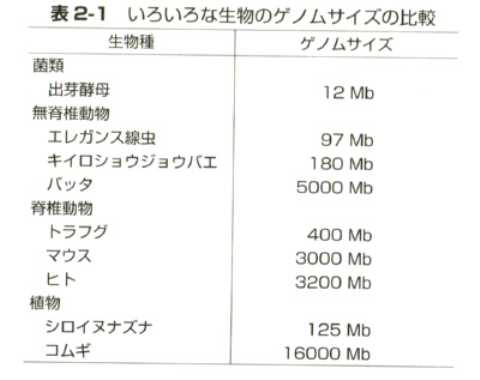

▲Mbは100万塩基対、ヒトは32億塩基対となる |

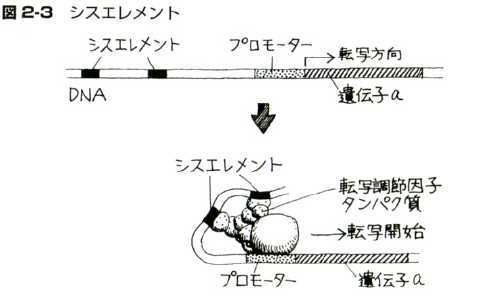

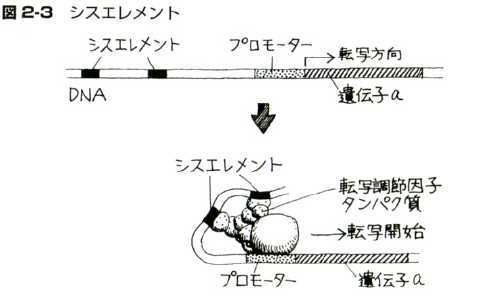

▲遺伝子の発現を調節する領域=シスエレメントは

遺伝子aとかなり離れている |

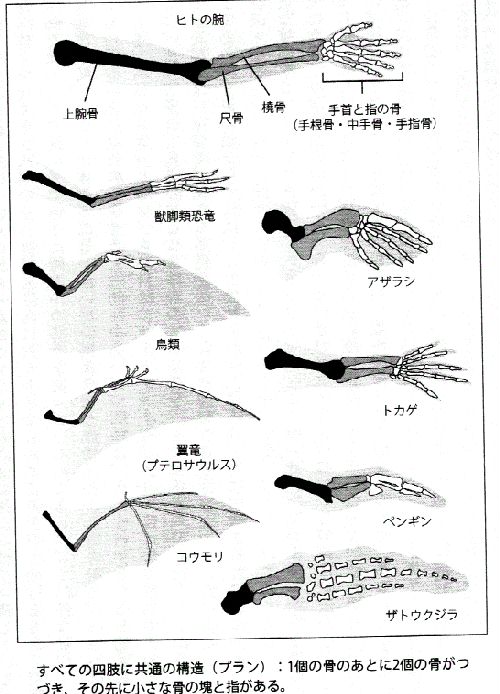

(2) ゲノム進化

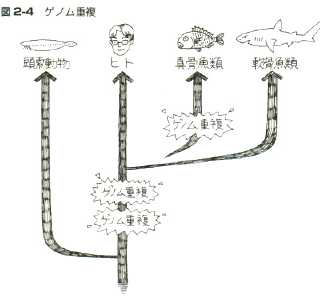

セキツイ動物の祖先種(ナメクジウオのゲノムを仮定する)から、ヒトへの過程で2回のゲノム重複があった(=ゲノム重複の2ラウンド仮説)。この2回の重複は軟骨魚類が分岐する以前に起きている。硬骨魚のゲノムではさらにもう一度ゲノム重複が起こった。

重複によるゲノム進化は大きな変化をもたらす可能性がある。さらに一部の遺伝子は新機能を得て進化する例がある。

(3) 遺伝子進化の例

A.DNA塩基の置換による突然変異

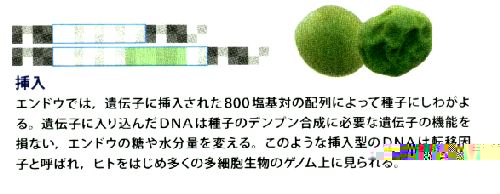

B.遺伝子にDNA塩基が挿入された 転移因子

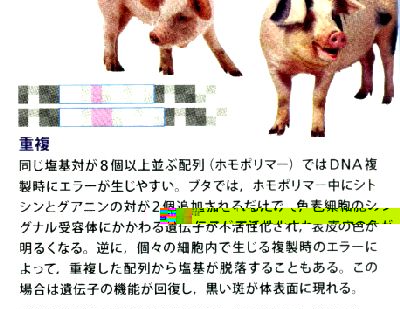

C.遺伝子内に複製エラーによる重複が起こる

D.遺伝子全体の重複が起こる

E.遺伝子全体が重複し、さらに塩基が変化

|

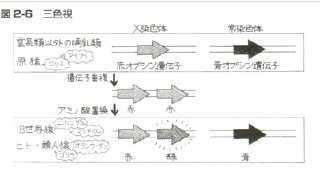

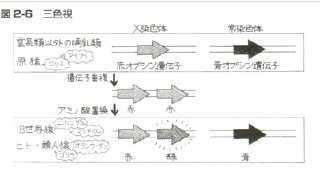

A.オプシン進化の例

霊長類以外の哺乳類や原猿では、光受容体のオプシン遺伝子が、

X染色体と常染色体のそれぞれひとつだけ。赤と青の2色の色覚をもつ。

旧世界猿やヒト・類人猿では、X染色体上の赤オプシン遺伝子が重複

し、一方のオプシンにアミノ酸の置換が起こって、緑オプシンが生じた。

三色視ができるようになった。 |

F.抗体の例

G.偽遺伝子の例

ビタミンC合成に必要な遺伝子が偽遺伝子化した (原猿以外の霊長類)

嗅覚受容体の約50パーセントが偽遺伝子化した (何の50%か?)

(4) ゲノムに記述された形態形成情報

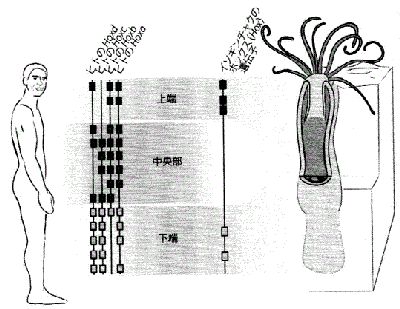

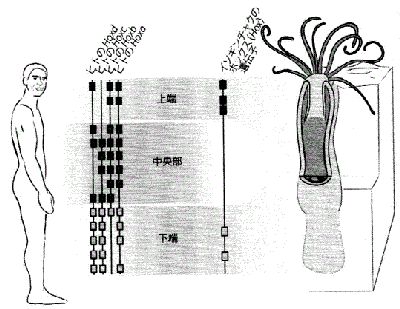

▲イソギンチャクのホメオティック遺伝子とヒトの遺伝子の比較

イソギンチャクには中央部の遺伝子が無い。 |

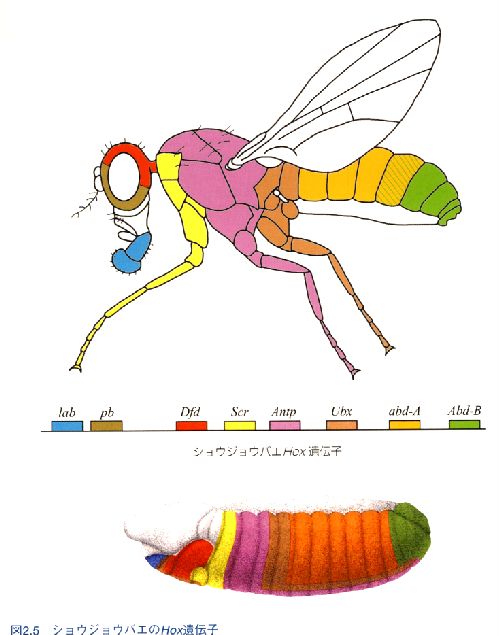

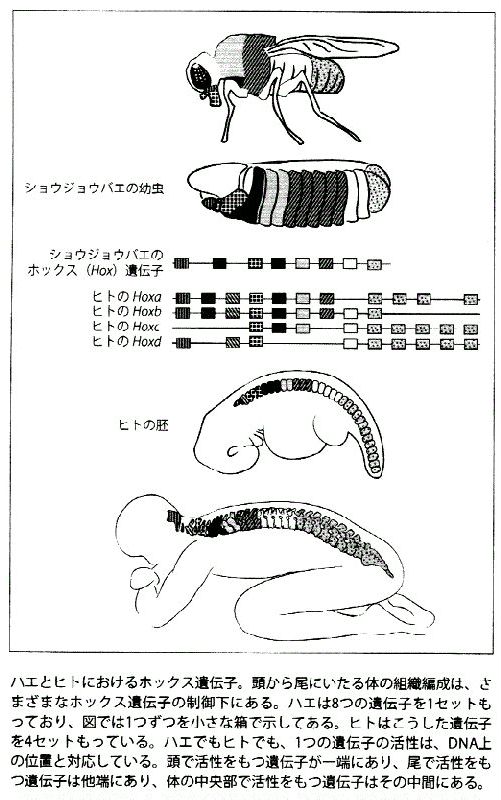

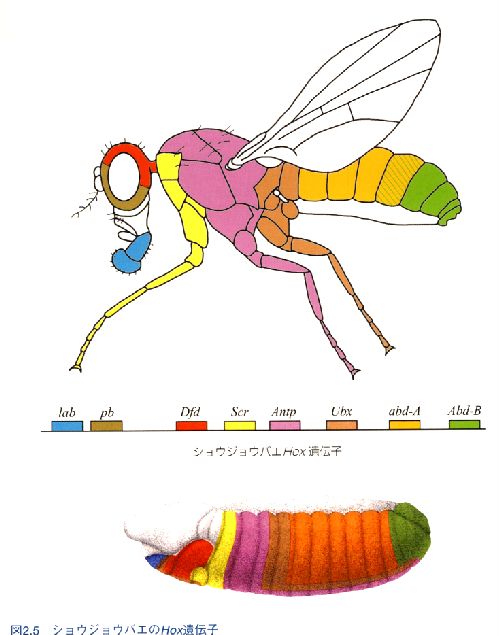

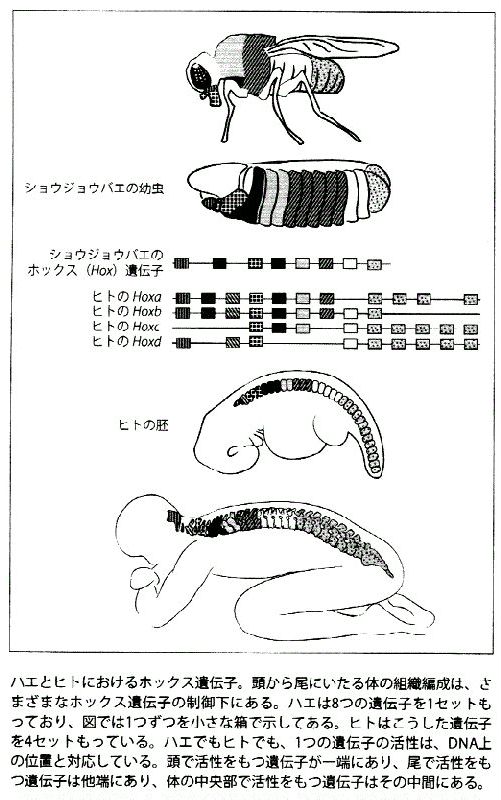

▲ ショジョウバエの一群のホメオティック遺伝子(図のHox遺伝子と同じ)

は染色体上に並んでおり、それぞれ頭部・胸部・腹部など体の領域ごと

の形態的な特徴づけを行う働きがある。

各ホメオティック遺伝子が発現される領域は体の前後軸に沿って

異なっており、その発現領域の並び順はそれぞれの遺伝子の

染色体上の並び順とほぼ一致している。 |

第4節 進化発生学 (エボデボ) 別ファイルとして作成しました

(1) ホメオボックスの発見

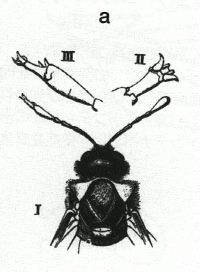

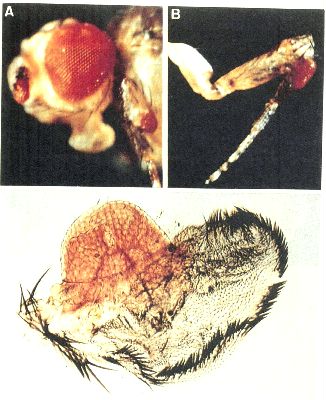

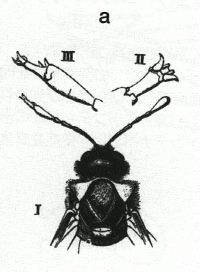

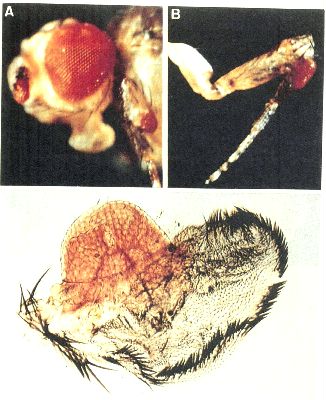

昆虫の触角が脚に変化するといった、からだの一部が

別の器官に転換する現象をホメオーシスとよび、自然界

でもホメオーシスを生じた昆虫やエビなどが見つかって

いた。

1894年にウィリアム・ベーツソンは花の雄しべがたまに

誤った位置に発現することに気づき

(彼は本来なら花弁

が生える位置に雄しべが生える花のサンプルを発見した)、

これが最初のホメオティック突然変異と同定された。

ベーツソンは多くのホメオーシスを記載し、研究した

(図の触角は脚に転換)。

|

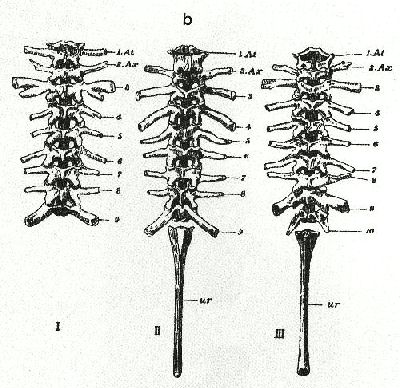

昆虫の体は頭部・胸部・腹部に分かれ、

胸部はさらに前胸・中胸・後胸の3つの

体節に分かれる。

各胸部体節には一対の脚があり、

中胸と後胸のそれぞれに一対の翅

がある。

ハエでは後胸の翅は退化して平均棍

という棒になっているので、翅は中胸の

一対である。

写真は正常なキイロショウジョウバエ。 |

1940年代末にエドワード・ルイスはキイロ

ショウジョウバエのホメオティック突然変異の

研究を開始した。脚を発現をコードする遺伝子

の突然変異が奇形や死を引き起こす。

後胸が中胸と同じ形態に変化してしまい、

四枚翅となった個体も見つかった。

そしてこのホメオーシスの原因となった

遺伝子も発見された。

ホメオーシスを支配する遺伝子は

ホメオティック遺伝子とよばれるよう

になった。クリスティアーネ・ニュスライン

=フォルハルトとエリック・ヴィーシャウスは、

キイロショウジョウバエの体節構造の形成と体制

(body plan) を決定する上で、核心的に重要な15

の遺伝子を同定し分類した。 |

ベーツソンが野外で見つけたのと同様、

触角が脚に変換している個体も見つかった。

アンテナペディア遺伝子の突然変異による

ものだと分かった。

これらホメオティック遺伝子は各体節に

固有の器官を形成するのに重要な

調節遺伝子であった。

|

さらに、どのホメオティック遺伝子にも共通の塩基配列が発見され、

ホメオボックスと名づけられた。ホメオボックスはショウジョウバエだけでなく、

マウスやヒトでも発見されて、器官形成に重要な役割をはたしている事が

わかってきた。 |

|

マウスやヒトなどのセキツイ動物もハエと同じように染色体上に並んだ

ホメオティック遺伝子を持っており、体の前後軸に沿って発現され、

発現領域の並び順は染色体上の並び順とほぼ一致している。 |

(2) 調節遺伝子の変化で大きな変化が起こる

|

|

| 進化発生学 (エボデボ) 別ファイルとして作成しました

|

調節遺伝子を

挿入すると

脚に眼を作る

ことが出来る。

(B)

|

BACK TO CONTENTS

|