| 進化分野、特にエボ・デボ分野の発展はすさまじいものがある.数年前の内容はあっという間に古くなる. 目の進化も著しい進展がある.進化生態学の項目は別に作成した.(池田,2010年3月) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

『生物I』で進化を教える by 神奈川県立西湘高等学校 池田博明 作成・配信 2006年8月24日20時 2007年7月23日 日本生物教育会主催で進化学教育シンポジウムが企画された(2006年8月18日)。演者と演題は以下のとおりであった。 中井さんは進化説を教えるときの基本を中学生・高校生に数時間(3時間くらい)で理解させる方法を30分で講演、嶋田さんは現代進化説のポイントをきっちりとまとめて下さった。池田の話題のトピックは、4年前からあまり増えてはいない。 同様の企画で東京都生物研究会のシンポジウムが行われた。講演は嶋田・中井・池田博明の順であった。 世話人:広瀬祐司(大阪府立茨木高等学校) 世話人:鍋田修身(東京都立稔ケ丘高校) =講師と演題= ・中井咲織(立命館宇治中学校・高等学校) 進化基本の「き」・進化のメカニズムとトンデモ進化理論について ・池田 博明(神奈川県立西湘高等学校) 「生物I」で進化を教える ・嶋田 正和(東京大学総合文化研究科・広域システム) 進化の基本ロジック 自然選択理論と中立理論 第2講演 『生物I』で進化を教える 池田博明 進化についてその重要性に気付いたきっかけは、1994年にコスタリカに旅行したとき、ネイチュア・ツアー・ガイドの解説が必ず進化的観点から行われたことである。例えばオオハシの嘴が種子食・果実食に対する適応であり、ハチドリがヘリコニアの花と共進化したこと等々。このような進化的な自然解説は、日本ではまったく行われていない視点で新鮮だった。 1986年にDO LIFE GUIDE 118として『自然観察テクニック』(日本交通公社)が出版された。著者は埼玉昆虫談話会の牧林功氏と神奈川県生命の星・地球博物館の新井一政氏。自然観察に進化的視点を加味した画期的な内容だった。残念ながら、現在は絶版である。 形態や生理上の「適応」の例示をした時に、 「なぜ?」という疑問に答える場合、ふたつの答え方がある。至近要因と究極要因のどちらを答えるかで、かなり異なった答えになるのである。 例えば、“なぜヒトは痛みを感じるのですか”。 至近要因としての答えは「体には痛覚器官があるからです。神経系が支配しています」。 それが究極要因の答えでは、「痛みは危険の信号として進化してきた」。 このような進化的な要因は、従来の教科書では合目的な説明として、忌み嫌われてきた。しかし、重要な問題提起の視点であった。 生物学が暗記ものでないことを学習する可能性を進化的観点を重視することで構想し始めたと言えよう。 私が意図して『生物I』の内容で、「進化」学習とリンクさせている単元と、その視点をあげてみよう。 できるだけ、たくさんの「なぜ・・・なのか」という質問を出し、それに答える努力をしてみている。 動物細胞と植物細胞の比較は教科書の最初に出てくる項目であるが、そこにはなぜこのような共通性と差異があるかは記述されていない。 しかし、細胞共生説で説明すれば一目瞭然である。中心体が動物細胞と下等な植物の細胞にだけ見られるという理由も進化的にある程度説明できるし、 ミトコンドリアや葉緑体の増殖能力やDNAの存在も納得のいく形で説明できる。。  核のはたらきを示すのに、赤血球を例にして話している。なぜ赤血球は無核なのだろうか。これも進化的に説明できる。

無核の赤血球は哺乳類の特徴である。温血動物で酸素運搬機能に特殊化した結果なのだ。

哺乳類の赤血球は他の動物の血球に比べて小さいし、それ自身の代謝活性が低く、エネルギーをあまり消費しない。

細い毛細血管を通して体のすみずみにまで、酸素を運ぶことが可能なのである。 核のはたらきを示すのに、赤血球を例にして話している。なぜ赤血球は無核なのだろうか。これも進化的に説明できる。

無核の赤血球は哺乳類の特徴である。温血動物で酸素運搬機能に特殊化した結果なのだ。

哺乳類の赤血球は他の動物の血球に比べて小さいし、それ自身の代謝活性が低く、エネルギーをあまり消費しない。

細い毛細血管を通して体のすみずみにまで、酸素を運ぶことが可能なのである。

細胞の単元後には生体構成物質を教えている。 「生物I」の教科書で糖やアミノ酸、タンパク質を記述することは学習指導内容の範囲を逸脱するということで記述できない。 しかし、「家庭基礎」や「家庭一般」では食物栄養でこれらは化学の履修とは無関係に記述され教えられている。 同じ高校一年生に教える内容として、奇妙な扱いである。 構成物質のなかでタンパク質を構成するアミノ酸は20種類であり、必須アミノ酸が8種類であることは重要な事項である。 ところでなぜこれらのアミノ酸が必須アミノ酸なのだろうか。それはこれらの8種が自然環境から得やすいアミノ酸だったからである。 つまり、体内で合成する必要が無いので、合成する遺伝子をなくすように進化してしまったのだ。(高畑尚之「日経サイエンス」より) ここで生徒に重要な概念を伝えなければならない。 遺伝子は突然変異で失われることがある。遺伝子が失われると、生物がもつ機能が失われることがある。 逆に遺伝子は突然変異で新生することもある。遺伝子が新生すれば新しい機能をもつことがある。 染色体の単元で性染色体に注目してみよう。 X染色体には1098個の遺伝子が乗っているのに、Y染色体には78個しか遺伝子が乗っていない。 これほど形態が異なるのに減数分裂で相同染色体としての 不都合がないのは不思議である。遺伝子を調べてみると、X染色体とY染色体には共通の遺伝子がある。 総合的に考察すると、Y染色体はX染色体から進化したようであった。したがって、 もともと相同な染色体だったから減数分裂でも問題がないのであろう。 「植物の器官」は軽く扱われているが、実物を示しながら、進化を教えることのできる単元である。

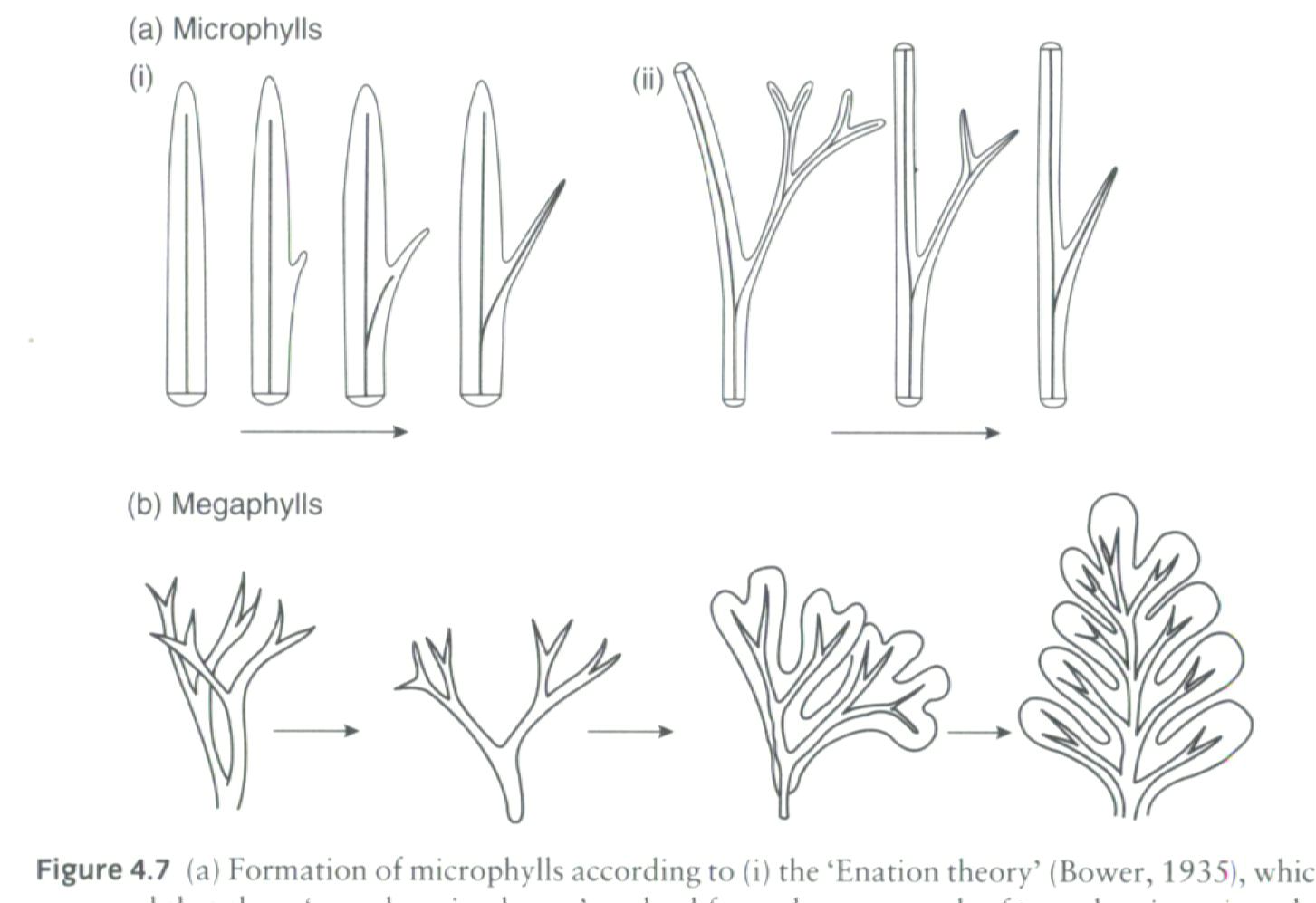

最初の陸上植物クックソニアの維管束は完全な管ではなかったが、後期デボン紀から前期石炭紀の大気中の二酸化炭素濃度が低下したとき、大葉が進化したようである。大葉化は寒冷に対する適応であったらしい。 葉には単葉と複葉がある。葉が茎につくときの序列、つまり葉序には互生と対生と輪生がある。 葉間の茎を短縮するように進化したと考察される。互生→対生→輪生の順である。故・前川文夫は逆の見解であった。 葉間の茎が短縮と考察するのは、花自体が葉が茎頂に集まって進化したものと考察されるからだ。 原始的な花の構造は花弁等がらせん状に付いているが、やがて花床が短縮してがく片や花弁が同じ軸に付く。そして、次第に放射相称花から左右相称花へと進化していく。 このように花形を進化させた要因は花粉を運ぶ昆虫である。 花は送粉を確実にするために飛び方のうまい昆虫を選択したのであった。 花弁にある紋様は昆虫に蜜のありかを教える蜜標である。紫外線を利用している花弁もある。 ハチやハエに花粉を運んでもらう工夫として、進化した花ほど左右相称花で合弁花、下向きといった特徴が出て来る。 また、被子植物のめしべの心皮数は、そのめしべの起源を推測させる。実際に教室に持参したリンゴやミカンといった果実を横断してみると、心皮数が理解できるものである。シロイヌナズナのゲノム解析によって葉の遺伝子が突然変異すると花弁になったり、がく片になったり、めしべができたりということが判明してきた。 動物の組織学に関連した話題としては、セキツイ動物の硬骨の進化がある。ホールステッドの仮説によると、硬骨は海水中に過剰に存在するカルシウムの排出装置として進化したという。無セキツイ動物では炭酸カルシウムとして排出され、それらは殻となって身を守るのに役立ったが、炭酸カルシウムは溶けにくいためそのカルシウムを再利用することは困難である。しかし、硬骨の化合物はリン酸カルシウムである。このリン酸カルシウムはカルシウムを貯蔵する装置としてだけではなく、溶出させて不足のカルシウムを補うこともできるのである。 この講演では触れなかったが、カルシウムを溶かすホルモンとしてパラトルモンがあり、このホルモンは副甲状腺から分泌される。この副甲状腺にある遺伝子gcm-2が、副甲状腺を持たない硬骨魚類ではエラになる細胞で働いていた(岡部正隆による)。副甲状腺の起源はエラだったのだ。魚類のエラは呼吸だけの機能をもつのではなく、老廃物の排出やミネラルの取り込みにも関係するのである。体内のカルシウム濃度のセンサーも備わっていて、不足したカルシウムを取り込む機能もあった。(「NEWTON」人体を支配するしくみ,2006年) なぜ胃液は強酸性か。外から侵入した細菌を殺すための適応である。細菌は酸に弱いのだ。生体防御システムとして進化した機能である。 なぜ対立遺伝子があるのか。全人口の25%は味盲(用語に問題があるので使用しない。PTC味覚欠損型レセプター変異遺伝子)であるが、これは創始者変異(大昔のある個人=創始者に起こった突然変異が保存)によるものである。t遺伝子のようなPTC変異遺伝子はアフリカでは7個ほどあるそうだが、それ以外の地域ではTとtしかない。 PTC遺伝子の突然変異がどの地域で起こったかもゲノム解析により判明してきた。他にも創始者変異と考えられるものに鎌形席血球症や遺伝性ヘモクロマトーシスがある。(日経サイエンスによる) DNAの複製・転写・翻訳、突然変異とタンパク質の関係は要点だけを「生物I」で教えている。また、ホメオボックスも教えている。ホメオボックスは調節遺伝子に起きた突然変異が大きな表現型の変異を引き起こす点でたいへん重要なものである。 動物の器官に関する話題をいくつか挙げておこう。三菱「検査のわき道」には進化の話題が載っていた(現在は削除されてしまった)。たとえば、哺乳類の鼻腔は喉頭に開き、口腔とは別になっているが、これは呼吸しながら口を食物で満たせる適応で、温血のため大量のエネルギーが必要になった結果だという。しかし、いいことばかりではない。鼻から肺まで遠く離れているため、吸気と呼気が混ざってしまうという不利益が生じた。鳥は気嚢を通すことで呼気と吸気の両方から酸素を獲得できるため、空気の薄い高度でも素早い飛行が可能なのだという。 また、ウシの反芻胃のうち、第1胃〜第2胃は植物繊維をこまかく砕く胃で胃酸や消化酵素を分泌しないとか、 胎児の心臓では肺動脈と大動脈が連結されている。右心房と左心房の仕切りも完全ではないが、これは胎児は肺呼吸していないからであるとか、 面白い話題が載っていた。 「耳小骨の進化」も面白い。ウシの頭骨から取った耳小骨や内耳標本も所持しているので、これらを見せながら物語を話すことができる。標本の作成法は別ページに示した(ブタ頭骨でも可能)。 耳小骨の進化で、つち骨ときぬた骨は哺乳類の特徴だが、それは哺乳類が夜行生活に移行してから、夜の闇の中で《空気中の》小さな音も聞き分けるように適応したためである。 その結果、大脳新皮質の聴覚野が発達し、情報分析能力と処理能力が向上した。恐竜のおかげで哺乳類の進化がもたらされたのだ。 (NHK「恐竜 vs 哺乳類」より。2006年) 適応や進化を教えるのに最適の材料は、脊椎動物の歯や顎の特徴であろう。動物は食物に適応した歯と顎を持つ。例えば、無顎魚類、プランクトン食の魚、肉食の魚の比較。植食の鳥、果実食の鳥、昆虫食の鳥、肉食の鳥の嘴のちがい。植食の哺乳類、肉食の哺乳類の違いなど。グールドが監修した優れた進化の図版本「The Book of Life」の翻訳が待たれる。ただし、現在の『生物I』では顎や歯を扱う適当な単元がない。 進化説をきちんと教えるのに、最近は眼を例にしている。 学習内容は、視野と立体視、視細胞:かん体(棒)細胞と錐体(円錐)細胞、色覚と三種の色覚オプシン、ロドプシン(視紅)の反応、ホタテ眼・イカ眼・ブタ眼の観察、分子進化などが中心となる。 眼はすぐれた適応の例である。いろいろな動物で形態を比較しながら適応を紹介した後で、進化説に入ろうというプログラムである。導入は眼の位置と視野及び立体視の話題から。

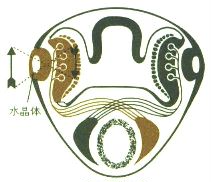

イカの眼とヒトの眼は同じカメラ眼とはいいながら相同ではなく、相似器官であるとみなされてきた。 網膜の構造も違い、イカの網膜は視細胞が前を向いており、盲点がない。ヒトの視細胞が反転している理由は脳の発生と関連している。 無脊椎動物の網膜は外胚葉の表面の視葉の外側に眼のレンズが出来ているのだが、脊椎動物では外胚葉が反転したところで視葉が出来ているからである。(図はタイム・ライフ・ブックス「光と視覚」より)

イカの眼も良い観察材料である。ブタの眼の解剖を行っている。ブタの眼は肉屋から購入するが、安価で(一個20円程度)、たくさん用意できる。ウシの眼と異なり、小さく、虹色の反射層がないが実験観察には問題がない。大きさもヒトの眼程度なので、生徒の心理的抵抗も少ない。

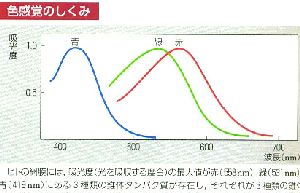

なぜすぐれた眼があるのか? 19世紀までは、神の「創造説」で説明していた。つまりすぐれた眼は「神のデザインであり」、「種は不変である」。化石は天変地異による滅亡した生物である、と。 これに対して、19世紀以降の「進化説」では「種は変化する」と考える。ダーウィンは 「種の起源」(1859)を著し、集団内に変異があることに注目した。自然環境による選択が、適者を生存させると考えた(自然選択説)。20世紀に突然変異による変異が重視されて、遺伝学と結びつき、進化説は、かなり明確なものとなった。 ダーウィンは痕跡器官に注目し、人為選択に注目した。盲点は痕跡器官のように役に立たない器官であるが、このようなものが眼のなかに残っていることは神のデザイン説では考えにくい。 (註:神の創造説など教える必要は無いという方もいると思いますが、私はそうは判断していません。最近の生徒は自然科学を前提なしに信じるほど単純ではありません。科学に対して不信感を持っています。マスコミがそのような情報操作をすることも原因のひとつです。したがって、たやすく科学不信の知識にとりこまれ、洗脳されてしまいます。宗教化しやすいともいえます。原理や学説も、比較して対立させながら教えることが必要なのです)。 突然変異による進化を説明するのに適当なものに、ロドプシン・グループがある。ロドプシンは発色団とオプシン蛋白質が結合した色素蛋白質である。 脊椎動物の錐体細胞には三種類あり、それぞれ青色オプシン、緑色オプシン、赤色オプシンが含まれている。これら三種の細胞が光を吸収した結果、脳の視覚野で色を識別している。色覚の理論では、現在は三原色説が支持されている。

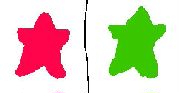

補色残像の実験がある。赤色の図形を30秒くらい見せてから、急に取り去ると白壁上には緑色の残像が見えるという現象である。これは網膜の神経細胞の側抑制により赤色錐体に慣れが起こり、白壁が反射した白色光に反応できなくなって、緑色錐体が反応してしまった結果と説明される。 手術着が白色でなく、緑色である理由は血の色の赤を長く見つめる医師が緑色の残像を見てしまって、手術の邪魔になってしまうのを防ぐためである。 補色残像の実験として別のタイプの実験が7月14日の『世界一受けたい授業』で行われていた。 色付きの写真を凝視させたあと、同じ写真の白黒の像を見せると、補色が見えて色付きの写真と感じられるという実験であった。方法は異なるが原理は同じである。 魚類、両生類、鳥類、爬虫類、哺乳類と色覚オプシンを並べてみると、夜行性の哺乳類は色覚を失っている。オプシン部分の蛋白質のアミノ酸配列を比較してみても、哺乳類はいったん色覚を失ったことが証明できる。 そして、色覚はサルで復活する。新世界ザルは色覚オプシンを二種類しか持っておらず、不十分である。しかし、ヒトになると、三種の色覚オプシンを持つようになる。それほど簡単にオプシンが復活したりするものだろうか。 分子の差異を調べてみると、オプシン蛋白質のアミノ酸がたった1個置換することで、緑色オプシンは赤色オプシンになることが分かった(122番目をグルタミンからイソロイシンへ置換)。また、同様に122番目をグルタミン酸に置換するとロドプシンに変わる。 アミノ酸の相違度はヒトとニワトリで11.9%、ニワトリとキンギョで18.4%、ヒトとキンギョで19.5%であった(七田芳則,2001)。 しかし、生徒に解説するときには、まずは相同の度合の方で説明する方が理解が良かった。つまり,ヒトとニワトリでは88.1%が同じである、ヒトとキンギョでは80.5%が同じである、と。 相同および相違度のデータをもとに分岐図を作成することができる。 【発表のときは生徒にはまだ不十分な説明しかしていませんでしたが、発表の直後に再度解説しなおしました。次の枠の中がそれです】

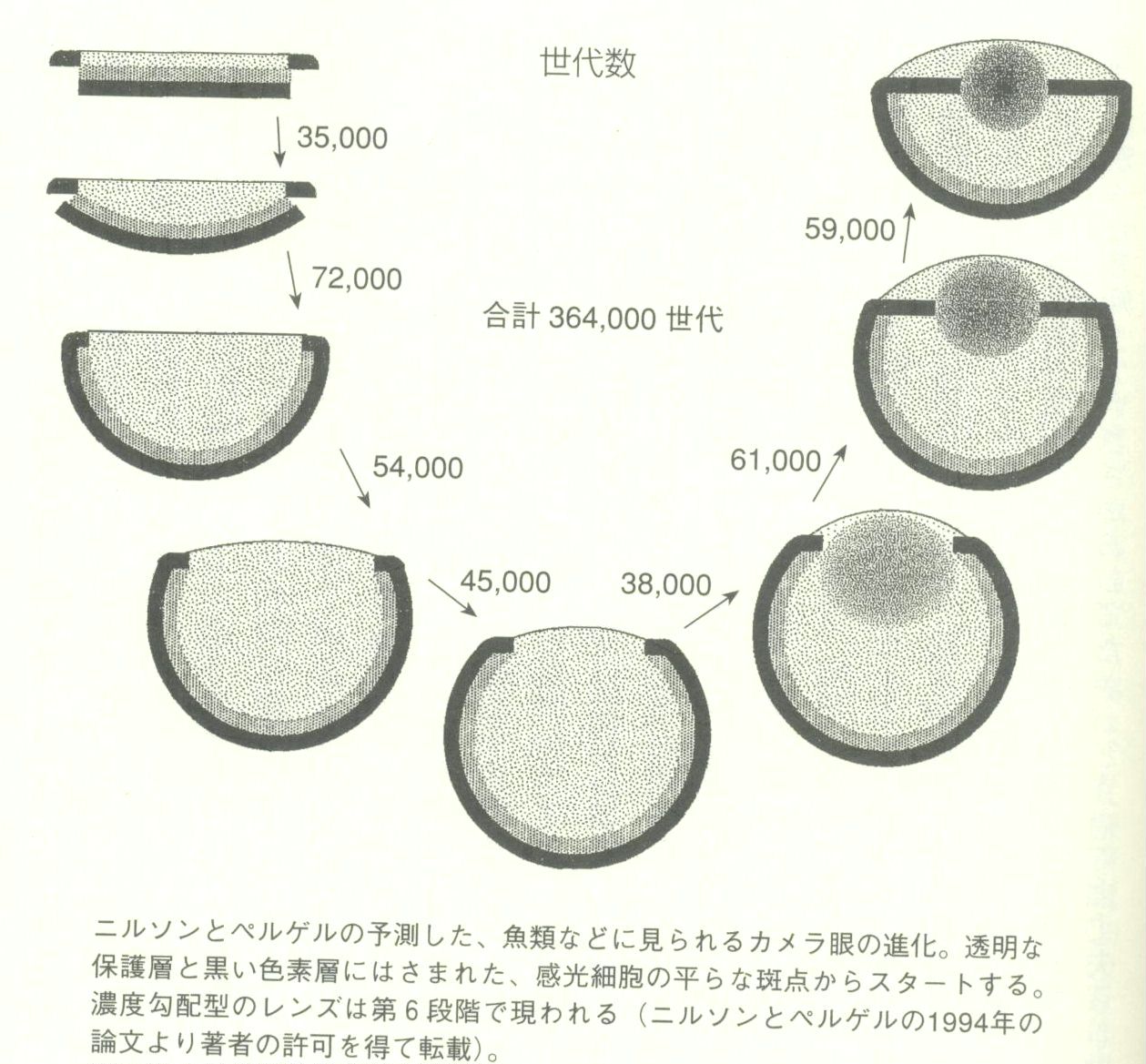

第3の眼がある。ヒトでは脳内にある松果体がそれに相当する。 トカゲの頭頂眼は第3の眼として知られている。カエルでは第3番目の眼は頭皮に隠れており、ヒトでは脳内の松果体となって眼で受け取った光に反応する役割をしている。松果体は概日リズムを作り出しているが、哺乳類の松果体はメラトニンを分泌する能力しか持っていない。哺乳類以外の脊椎動物(鳥類・爬虫類・両生類・魚類)の松果体は外界の光を感じる光受容体としても働くことができる。 ニワトリ松果体からはロドプシン類似の構造の光受容タンパク質が発見され、ピノプシン(吸収のピークは468nm)と命名された(1994)。つまり、松果体の光受容蛋白質もロドプシン・グループである。 手塚治虫のマンガ『三つ目が通る』の額に第3の眼を持つ写楽くんも有り得ないことではなかった?ちなみに、写楽くんのパートナー、「和登さん」はホームズ物語のワトソンのもじり。 カエル体表の黒色色素細胞が、光受容タンパク質(メラノプシン)を持つことも発見された。メラノプシンはイカなどの無脊椎動物型オプシンであった。カエルの眼には脊椎動物型のロドプシンがあるから、カエルはいわば脊椎動物と無脊椎動物のモザイクであると表現することもできよう(光受容色素から見ればという条件で)。 さらに最近は、レンズのクリスタリン蛋白質についても、興味深いことが分かっている。クリスタリン蛋白質にはα、β、γという共通の物質があるが、その他に種特異的なクリスタリンがある。アヒル・クリスタリンを調査したところ、なんと乳酸脱水素酵素とまったく同じであった。酵素のような機能蛋白質と、クリスタリンのような構造蛋白質が同種であるというのは驚くべきことであった。しかし、これは一例ではない。他にも酵素と同じクリスタリンが発見されている(宮田,1998)。 このような事実は遺伝子が重複によって進化したこと、そして、なんらかの前適応があったことを示している。 私たちの偏見として、異なる機能をもつタンパク質は構造も異なるはずだと考えている。しかし、クリスタリンの例は酵素タンパク質が構造タンパク質に転用された例と考察できる。 さらに、眼の進化に関して、眼点のような単純な構造からカメラ眼のような複雑な構造ができるまでにはかなりの長い年月がかかったと思い込んでいる。 けれども、パーカーの『眼の誕生』には40万世代で眼点がカメラ眼に進化するという計算結果が紹介されている。1年1世代とすれば50万年もしないうちにカメラ眼が進化するという計算になる。

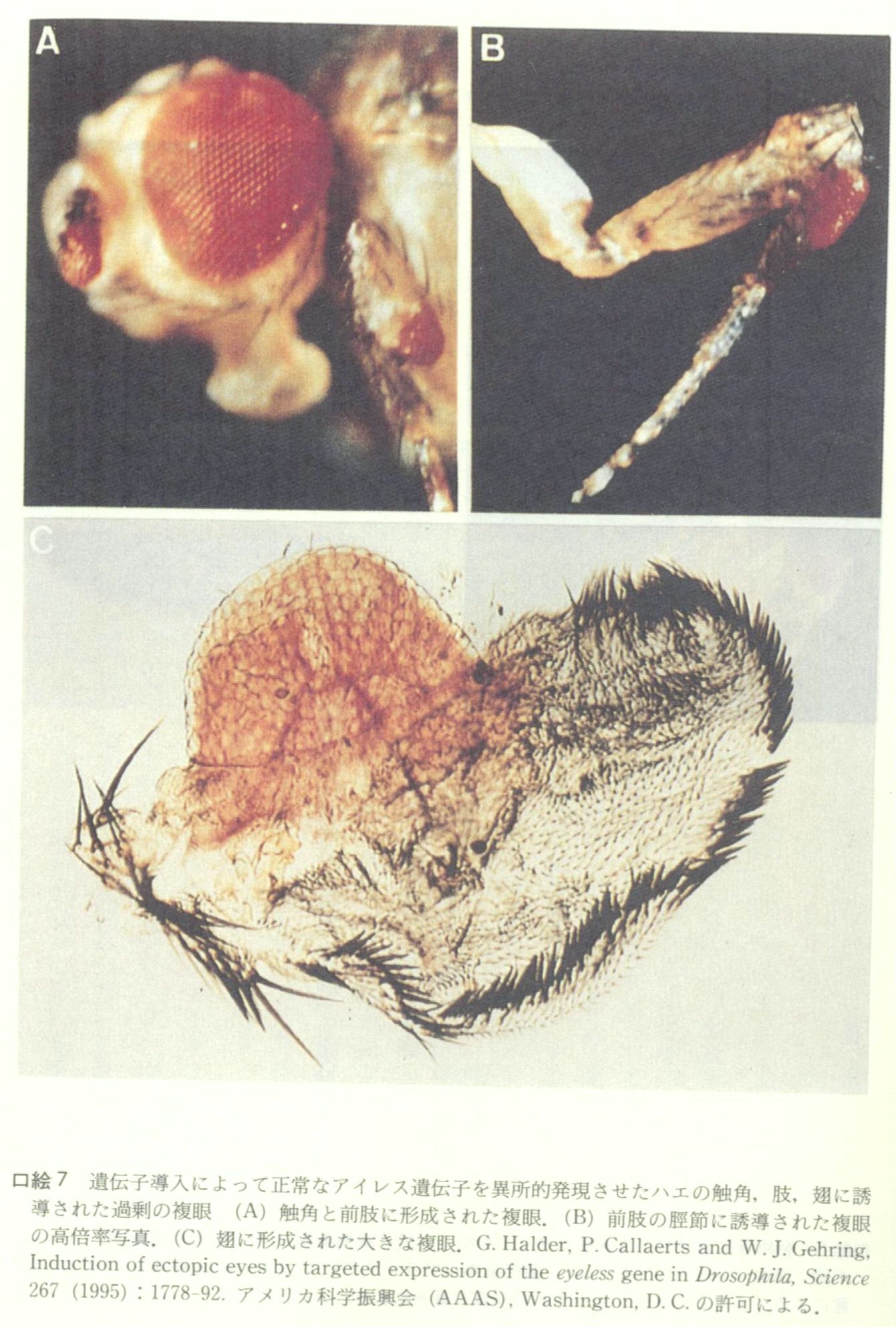

また、ひとつの遺伝子が変化したくらいでは眼ができたり、無くなったりはしないと思い込んでいる。 これもゲーリングの『ホメオボックス・ストーリー』に紹介されているようなマスター調節遺伝子が変異すると、眼ができたり、失われたりするのであった。ショウジョウバエに眼の遺伝子を導入すると触覚を眼に変えたり、脚に眼ができたり、翅に眼ができたりするのである。また、マウスの相同な遺伝子によってハエの触覚に眼を形成させることができたりする。

進化発生学の進展が形態進化の謎を解き明かしてくれる日も近い。 宮田隆『眼が語る生物の進化』(1996年,岩波書店) 宮田隆『DNAからみた生物の爆発的進化』(1998年,岩波書店) 津田基之(編)『生物のスーパーセンサー』(1997年,共立出版) 大石正・小野高明(編)『光環境と生物の進化』(2000年,共立出版) 日本動物学会関東支部(編)『生き物はどのように世界を見ているか』(2001年,学会出版センター) パーカー『眼の誕生』(2006年、草思社) ゲーリング『ホメオボックス・ストーリー』(2002年、東京大学出版会) キャロル『シマウマの縞 蝶の模様』(2007年、光文社) キャロル『DNAから解き明かされる形づくりと進化の不思議』(2003年、羊土社) 東京都生物研究会での質疑応答 Q:大進化と小進化を敢えて区別していないのだが、大進化の理論は? A(嶋田):1990年以降、種分化の理論が精緻になってきた。大進化の理論は無い。大進化は現象を提示しているだけである。 (池田註)キャロル「五億年あまりにもわたってツールキット遺伝子や構造が存続させられてきたという事実は大規模な進化といえども、わざわざごくごく稀な、もしくはきわめて特殊な仕組みを引っ張り出して説明する必要などないことを示している。小規模な変異を説明する仕組みを大規模な進化の説明に外挿することは、間違いではないのだ。大進化は小進化を拡大したものと考えていいというのが、エボデボの教えである」(p.353)『シマウマの縞 チョウの模様』より Q:カレイやヒラメの目の寄りかたを考察したとき、中間的な形質はありえない。基本理論で説明できるだろうか。 A(嶋田):遺伝的浮動で考えれば飛躍がありうる。 Q:表現型レベルで分る遺伝的浮動の例はないのか。 A(嶋田):指紋の紋様や、耳介の形くらい。 Q:遺伝的浮動はガケくずれのような天変地異での淘汰でなく、偶然の結果もあるのでは? A(中井):その通りです。 Q:親の遺伝子が子供に渡される図で高校生の場合、アリの例は適切か。 A(中井):アリが無性生殖のように見えてしまう点で、不十分だと思う。 Q:合目的な説明をどこまでしていいか迷うところだが。 A(池田):人中心の判断にならないように注意しているが、あまり神経質にならずに言い切っていることが多い。 Q:合目的な説明の危うさは現在のデザインがベスト・デザインだと思い込んでしまうことにある。決して現在のデザインがベスト・デザインではない。分子のレベルでは決してベストと言えない物質を使っている例が細胞にはあり、それが生命の本質だと思うが。 A(嶋田):ローカル・ベストと適応していると考察ができる。必然と偶然の結果として現在がある。ドーキンスのような適応万能論者には偶然の要素を考察する姿勢が欠けていると言える。 A(池田):具体的にベストの選択でない例としてはダーウィン自身が痕跡器官を上げていたことが想起される。また、生命の起源と関連して、大島泰郎教授が塩基アデニンが生命の基本物質として選択されたのは、アデニンはHCNの5倍体で偶然手近にたくさんあったからだと論じていた。(2007年「遺伝」別冊20『進化でどこまでわかるか』NTS) Q:進化教材を選択するとき何を基準に選んでいるか A(池田):実物が示せることと、ヒトに関係すること。 A(中井):私も人間に結びつきが強いことを優先しています。 Q:淘汰がかかるのは形質ではないか。 A(嶋田):形質には環境の影響も大きい。

BACK TO CONTENTS |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

▲一見、ネコの頭骨に見えますね。目が前の方についていますし、裂肉歯も付いていることが分かります

▲一見、ネコの頭骨に見えますね。目が前の方についていますし、裂肉歯も付いていることが分かります