フックが描いたコルクの断面図 コルクの細胞壁だった。

空間には空気がつまっているとフックは考察した。 (そしてコルクに関してはこれは正しい)

cell (セル)は小部屋という意味である。

フックは細胞を,動物の血管のような栄養物を運ぶ管であると考えていた。 |

◆フックの人と業績◆

Robert Hooke(1635〜1703)は,オックスフォード大学の聖歌隊のオルガン弾きを勤めながらロバート・ボイルの実験助手として働き,1662年に王立協会 Royal Society(1660年に設立)の最初の実験監督に任命されて以後,毎週の会合で行う実験をとりしきるようになった。フックはこの職を40年間勤めた。

1663年から1664年にかけて顕微鏡を使った様々な実験を行い,1665年に「顕微鏡図説(ミクログラフィア)Micrographia」を著した。板倉聖宣は顕微鏡図に限らないと「微小世界図説」と訳す。

「フックの法則」を発見したのは1660年,弾性のあるバネの伸びが張力に比例することを示した。

月面クレーターを観察してスケッチを残しているほか,天文学では恒星(りゅう座ガンマ星エルタニン)と地球の距離の測定,土星の環の観察,おひつじ座のガンマ星に見られる連星の発見などがある。

▼ミクログラフィアの扉▼

扉の文字はMicrographia (顕微図説) or Some Physiological Descriptions (あるいは幾つかの理学的説明) of Minute Bodies(微小物体に関する)made by Magnifying Glasses(拡大鏡による)with Observations and Inquiries thereupon(それに関する(観察と調査を伴う).

R.Hookeの肩書きはFellow(フェロー,特別研究員) of the Royal Societyとある。

▼消されたフックの功績▼

フックは他の会員の実験案も参考にしていて,晩年には優先権でトラブルを起こした。ニュートンとも重力が距離の二乗に反比例するという見解をめぐって優先権を争った。ニュートンの光の粒子説に対して波動説を取った。フックの死後,ニュートンが協会会長となり,フックの功績が消された。

▼オランダで製作された顕微鏡▼

顕微鏡を開発したのはオランダの眼鏡職人だったヤンセン父子(父はハンス,息子はツァハリス)で,1590年頃とされる。筒(45×2cm)の両端にレンズを付けたもので,倍率は3〜9倍であった。オランダのレーウェンフックは1個の凸レンズを磨き,270倍以上の倍率の単式顕微鏡を使って,バクテリア,精子,原生動物などを観察し,スケッチした(1673年頃から)。

▼フックが使った顕微鏡▼

現代の顕微鏡は標本を透過光で観察するが,フックの顕微鏡は反射光を用いる一種の実体顕微鏡である。フックの手製で,左側が照明装置で水の入ったガラス球は灯火を集光する役割をする。ガラス球で集められた光はレンズによって右の下のステージに当てられる。鏡筒の長さは15〜20cmで,倍率は20〜50倍程度と推定される。

▼フックの『ミクログラフィア』の記述から▼

第18観察「コルク組織あるいは図式について。そして細胞と他の泡状体の如き孔について」で,フックは工夫して検鏡したコルク組織の構造をハチの巣に例えていた。

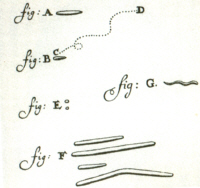

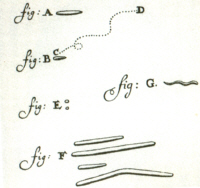

本文に最初にcellが登場する箇所は,“Next, in that these pores, or cells, were not very

deep, but consisted of a great many little Boxes, separated out of one

continued long pore, by certain Diaphragms, as is visible by the Figure

B, which represents a sight of those pores split the long-ways.(次にこれらの孔、あるいは「小部屋cell」はそれほど深くはなく、非常にたくさんの小さな箱からなっている。箱は隔壁で仕切られた一続きの長い穴からできている。この様子は縦方向の切断面を示す図1のBに見られる)”。

次いでフックは、コルクはなぜ軽いのか,水を吸い込まずに水に浮くのか,弾性を示すのかなどは,すべてこの「孔pore」「箱box」「小部屋cell」で説明できたと記す。フック自身は仮説という用語を用いていない。しかし,フックは分子運動論や分子間力の理論さえ検証しているし,構想力を背景に持って自然物を観察していた。手当り次第に身近な物を観察したわけではないから,コルクの弾性体の性質を意識して観察したと想像するのは,あり得ないことではない。

コルクの孔(=細胞)の大きさの見積もりは,“これらの孔の列をいくつか数えてみたところ,通常,18分の1インチに30(3×20)個ほどあることを発見しました。・・・1インチの長さの中にはセルが1100個以上(60×18=1080)あり,1平方インチの中には(1080×1080=)116万6400個,1立方インチの中には(1080の3乗)12億5971万2000個もあることになる”。

1インチ=は2.54cmだから,1cm3には約7686万個になる。

▼フックの推理▼

“何種類かの植物を緑色時に顕微鏡で見たところ、CellsやPolesは液汁(juices)で満たされていることを十分にはっきりと観察した。液は徐々に浸出した。同様に木炭(Charcoal)に見られた空気以外の何かで空所の顕微鏡的な長い孔を緑色の樹でも観察した”。

フックはこれらの樹木や髄に見られる構造は動物の心臓や静脈血管か何かに相当するものだと考え,意気込んで,それならば液体の逆流を防ぐ弁があるはずだ(as the Valves in the heart, veins, and other passages of Animals)と探す。しかし,それらしいものは見つからない(yet have I not hitherto been able to say any thing positive in it)。

そこでフックは“もっと性能のいい顕微鏡ができるまで,時を待とう(if help'd with better Microscopes, may

in time detect)”と結論を保留する。 液汁の入った孔(細胞)は血液の残った静脈を連想させる。コルクのFigure Bの細胞の連なりや髄の道管は毛細血管に類似の構造と見えてもおかしくはない。実際の血管はそれ自体が複数の細胞で構成された組織だが,当時の顕微鏡でそこまで詳細な観察は不可能である。フックの推論=仮説と検証,そして結論留保は順当なものだったと言えるだろう。

これ以降,シュライデンまでの間で細胞学上の重要な発見は,ロバート・ブラウン Robert Brown(1773〜1858)による植物細胞での核(nucleus)の発見である(1831)。ブラウンはブラウン運動(花粉の微粒子の運動を観察)の発見者であり,裸子植物と被子植物の違いに着目した植物学者でもあった。 |

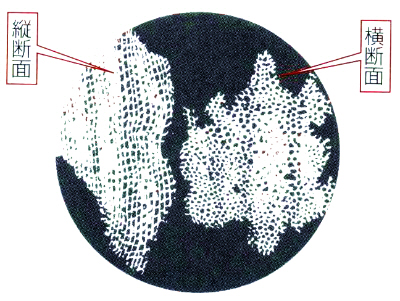

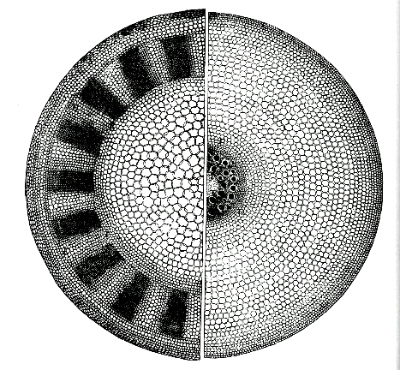

グルー(Neemire Grew,1641-1712)が 描いた植物の根の断面

当時の人々は植物体は繊維組織で作られていると考察した。細胞のなかは空だと考察していた。

グルーは,“材の導管を「孔」,髄や柔組織の細胞は「袋(bladder)」と呼び,柔組織全体の様子は「泡(bubble)の集まり」に例えている(1672).

1682年には,「髄の袋を取り囲んでいる側面は単なる薄皮や粗い膜ではなく,きわめて細い糸が並ぶか重なり合ったものであり,・・・織物の糸のように,ひとつの袋から袋へと渡っている」と述べている.この考え方によると,植物組織に単位があるとすれば,それは繊維であり,細胞とは繊維よりなる壁に囲まれた単なる空間にすぎぬことになる.” (檜木田,1981.p.73)

|

アントニー・ファン・レーウェンフック (1632-1723)

レーウェンフックが観察した口から採取した細菌の図

彼は赤血球(左下の図)や精子も発見した

|

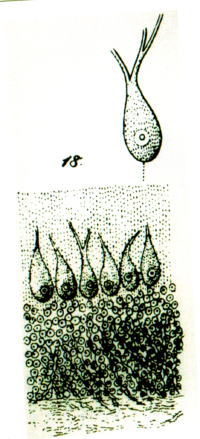

ヤン・エヴァンゲリスタ・プルキニエ(1787-1869)

彼が顕微鏡観察で発見した業績は数多い.

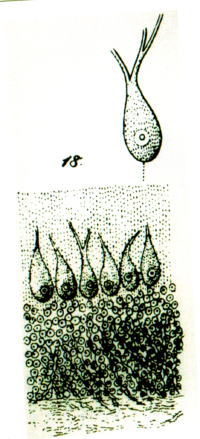

彼による小脳内の大きな細胞=プルキンエ細胞の図 |

Matthias Jacob Schleiden 5,Apr.1804 birth ハンブルク生まれ

父は医師.シュライデンはハンブルク大学卒業後,弁護士となる.

しかし,事業はうまくいかず,27歳で,ゲッチンゲン大学で医学を学び,ベルリン大学で顕微鏡解剖の植物学に没頭.

「顕花植物における植物体

発生史短見」(1837), 「植物発生論」(1837,34歳)を発表する.

1839年,イエナで植物学の助教授.

1841年,ネーゲリとともに植物学雑誌を創刊.

『科学的植物学概要』(1842-43)が評判となる.

1850年,イエナ大学正教授および植物園園長.

1862年,イエナ大学を辞職,ドレスデンに移住.

1863年,ロシアのドルパト大学に招聘されたが,ロシア正教と衝突.翌年,ドレスデンに戻り,在野の植物学者となリ,ドイツ国内を転々とする.

『海』『薔薇』『塩』などを書く.

1881年フランクフルトで死去,77歳.

(佐藤・大石,1981より)

「細胞説」を主張した著書が「植物発生論」と題されていることは重要である.つまり,植物体がどのようにして生ずるのか,言いかえれば細胞がどのようにして生じてくるのかといった課題が,もっとも主要な関心だったのである.

シュライデンの仮説,細胞内細胞形成理論は間違っていた.しかし,当時の物理学の原理からみて,それは魅力的な理論であった.[池田] |

Theodor Schwann 7,Dec.1810 ドイツのノイス生まれ

父は書籍商.

1829年ボン大学医学進学課程に入学,動物生理学者ミュラーに学ぶ.

1833年ベルリン大学へ移る.

1834年大学卒業後,ミュラーの解剖助手となる.ミュラーの大著『人体生理学教科書』(1833-40)を執筆.

1835年,筋肉の収縮と刺激の強さを測定.

1836年,胃液のなかにタンパク質を消化する物質を発見,ペプシンと命名する.

アルコール発酵の研究を行った.「ブドウ酒発酵と腐敗に関する研究の予報」(1837)で,「発酵は生きている有機体,酵母のしわざである」と考えた.

この考えは,リービッヒの激しい批判を受けた.

1837年は夏からオタマジャクシの尾の神経末端の研究を行っており,脊索と鰓軟骨が植物に似た細胞構造を有することに気づいていた.

1837年10月,シュライデンと会話中,植物細胞と動物細胞の共通性に気づく.

1838年1月から「予報」を出し,まとめて1839年3月『動物・・・』を発表.同時期ベルギーのルーヴェン大学に赴任.

1848年リエージュ大学,1880年退官.

1882年1月11日死去,71歳. (檜木田,1981より)

|

1837年の10月のある日,食事中にシュライデンから,植物細胞にはたす核の役割の重要性を聞いたシュワンは,動物の細胞でも核を観察していたことを思い出した。ふたりはただちにベルリン大学のシュワンの研究室に行き,一緒に動物細胞の核を調べる。シュライデンは動物細胞の核が植物細胞の核とよく似ていることを認めた。シュワンは細胞の構造だけでなく,細胞のでき方も共通ではないかと直感する。

シュワンは「細胞が動物の組織を構成する」という仮説を立てて,植物細胞と比べて,動物体のいろいろな部分を観察した。タマネギの細胞と同様に,オタマジャクシの尾の細胞などに核を発見,さらに上皮や腱,筋肉,神経なども観察して,核や細胞膜を確認し,組織を構成する基本的単位が細胞であるという確信を強めた。

シュワンへは「動物体の少なくとも99%は核のある細胞で作られている」と結論し,1839年3月に研究結果を『動物および植物の構造と成長の一致に関する顕微鏡的研究』にまとめ,「動物組織も植物組織も細胞で構成されている」と締めくくった。シュワンの見解は評判を呼び,「細胞説」は一気に普及していった。

ただし,シュワンは細胞の形成についてはシュライデンの「核が細胞に成長する」という仮説を受け入れており,その点は誤りだった。 |

ロベルト・レマーク Robert Remak(1815-1865)

1852年に{動物細胞の細胞外形成と分割によるそれらの増殖について」で,シュワンの仮定した細胞外形成はありえず,新しい細胞は細胞の分割によって生ずると主張している.

1854年の論文では,悪性腫瘍の起源が細胞外ではなく正常組織から生じると正しく主張している.

1855年,名著『脊椎動物の発生に関する研究』を出版。ユダヤ人のため,権威ある職に就けなかった. |

ルドルフ・フィルヒョー Rudolf Virchow (1821-1902)

フィルヒョーとレマークはともにミュラーの学生で同僚だった.

1855年,『記録集』の巻頭論文「細胞病理学」でレマークの見解を採用した.著書『細胞病理学』(1858)が有名.

フィルヒョーは,レマークの説を剽窃したと批判する研究者もいる.しかし,1855年の論文は正式な科学論文でないため,引用記載をしなかったのだと,フィルヒョー自身が弁明している. |

ヴァルター・フレミング(1843-1905) ヴァルター・フレミング(1843-1905)

細胞分裂と染色体の挙動に関する正確な観察と解釈を行った.

==========================

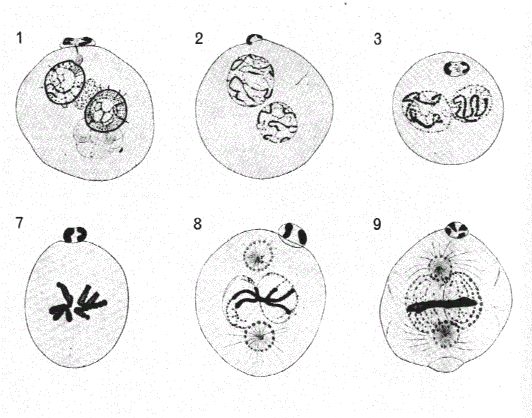

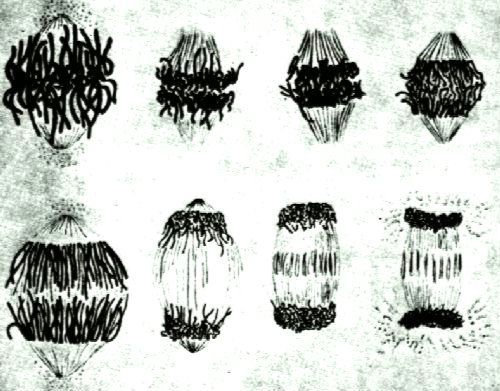

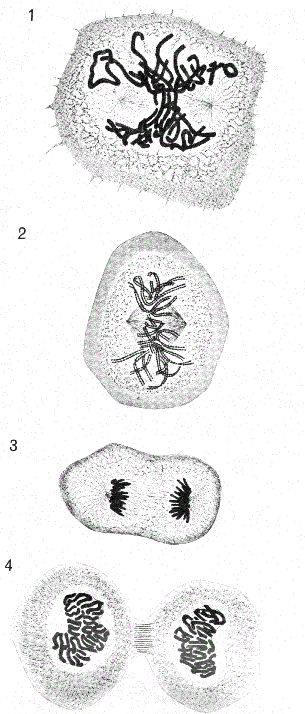

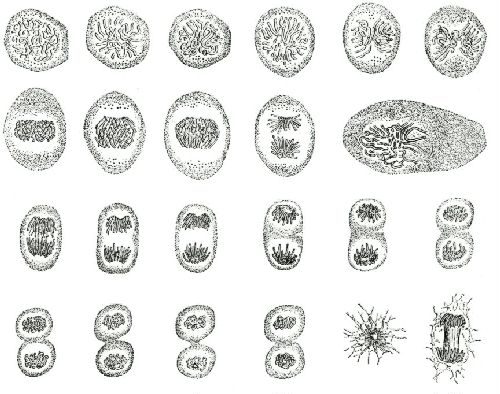

下の図はユリの細胞分裂の図とサンショウウオの幼魚の皮膚の生細胞の分裂である。ともに左上から右下の順序に並んでいる。

サンショウウオの図の2行目の右端の図は順序外であるが、フレミングのもっとも重要な発見が明らかにされている。この時期の染色体は、染色分体に分かれ「二重」に見える。

サンショウウオの右下の最後のふたつは、フレミングの付図であり、二つの角度から見たときの違いを示したもので、紡錘体の極面図と側面図である。

フレミングは固定した細胞が観察しやすいことに気付いた。けれども生きた細胞とを比較することも怠らなかった。彼の観察結果は評価を得るようになった。 (『BSCS黄版生物・生命の探求』1968年・学習研究社より抜粋) |

ユリの細胞分裂 (フレミングによる) |

サンショウウオ幼魚の皮膚生細胞の分裂 (フレミングによる) |

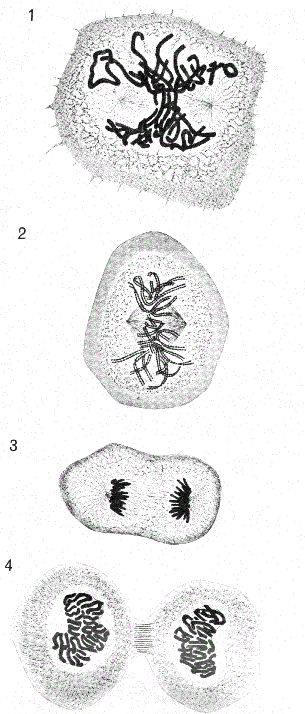

▼フレミングのスケッチ

サンショウウオの上皮細胞の分裂像

(1882年刊)

|

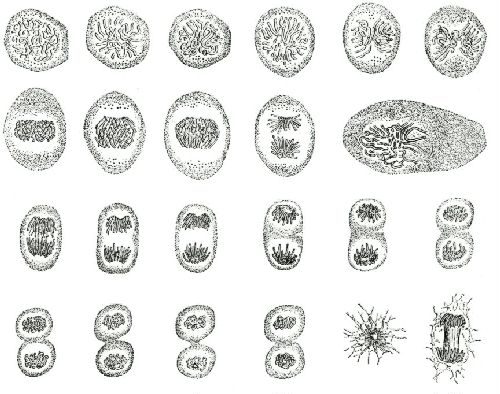

ヴィルヘルム・ホフマイスター ヴィルヘルム・ホフマイスター

(1824-77)

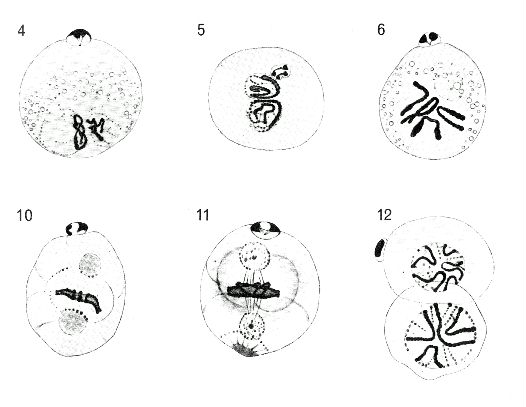

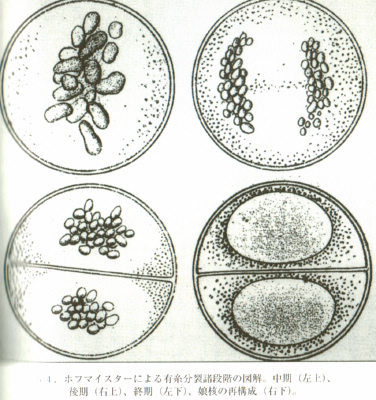

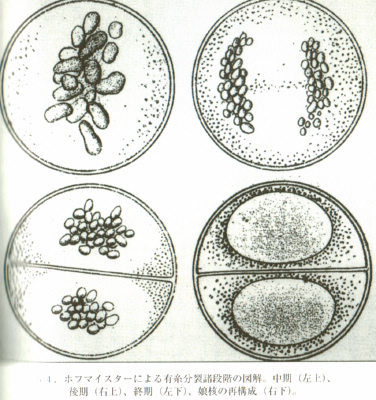

ホフマイスターによる有糸分裂諸段階の図解.

1848年,1849年の論文には,ムラサキツユクサ,トケイソウ,フランスカイガンショウの正確な有糸分裂の図が載っていた.左図がどの植物かはハリスの本(1999)には,記載がない.

ホフマイスターは自分が観察したもの,染色体の意味について,正確には把握していなかった(ハリス,1999). |

▼エドゥアルト・ファン・ベネーデン(1846-1910) ▼エドゥアルト・ファン・ベネーデン(1846-1910)

ベネーデンによるウマカイチュウの4本の染色体の図版(1883).

ベネーデンは生殖細胞で染色体数が半減する事実を知った。

1887年にアウグスト・ヴァイスマンが「減数分裂」の意義を明らかにした。

▼1883年に刊行されたウマカイチュウの受精と染色体の様子。

ウマカイチュウは2n=4

|

ヴィルヘルム・ホフマイスター

ヴィルヘルム・ホフマイスター ▼エドゥアルト・ファン・ベネーデン(1846-1910)

▼エドゥアルト・ファン・ベネーデン(1846-1910)