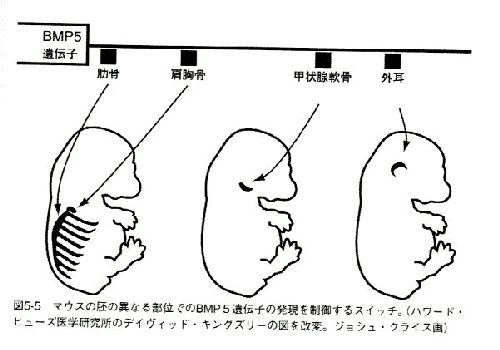

高校生物 進化発生学 by 池田博明 (訳と編集) 2010年3月

■『LIFE』(第8版,2006年)の一部翻訳紹介

ちなみに,講談社ブルーバックスでは,この第20章を含んだ

2010年8月に第3巻「分子生物学」が発売予定。

|

|

『発生生物学 Developmental Biology』(ギル

バートの本は多くの大学の発生学の標準的な

テキストとして使われているそうです.いちばん

新しいのは2010年3月版です. |

|

|

『生命よ,こんにちは:遺伝子は

発生をどう制御するか Coming

to Life』(ニュスライン・フォルハルト)

初級者向きですが彼女がどう書いて

いるのか興味があります。

come to lifeは「生きかえる」

「活気づく」「真に迫る」という意味です

が,たぶんダブルミーニング。 |

|

|

|

|

『発生の可塑性と進化 Developmental

Plasticity and Evolution』(メアリー・ウェスト

=エバーハード) 図が少なく,しかも白黒

ですが、夫がクモ研究者なのでクモの話題

が出ています.ジョロウグモモドキの体サイ

ズと網のモジュール性や,求愛行動など行動

の進化とモジュール性や複製の話(Craneの

シオマネキの例)や網を作るハエトリグモ

Portiaの進化などが論じられています.英語

も分かりやすいとはいえず,あまり一般向き

ではありません. |

「第20章 発生と進化的変化」の抜粋解説です.

さらに数冊の本を参照しました.

主に『生態発生生物学 Ecological

Developmental

Biology』(ギルバートとエペル、2009).こんなに面白い本は久し振りです。図版が美しいカラーで魅力的.著者らは「エコ・デボ」という学問分野を提唱しています。このページに紹介できなかった図は別に『生態発生学(エコ・デボ)』というページを作成中です(まだ途中ですが). |

【一部の図がソフトの不具合により転送不全ですが影響が少ないので修正は少し後で行ないます】

序節 眼の獲得 (LIFE 第8版の第20章より 直訳ではない。大意です)

眼は生存に不可欠というわけではない。眼を持たない動物も多いし、植物は眼を持たないがちゃんと生きている。しかし、90%以上の動物は眼か、なんらかの光感覚器官を持っている。眼の獲得には淘汰上の利益があるのだ。

いろいろな動物で、約12種類の眼が知られていて、ヒトのカメラ眼や数千の個眼でできている昆虫の複眼などがある。このような多様性の起源を理解しようとした科学者は、ダーウィンを初めとして、眼は異なった動物群で独立に何度も進化した、そのたびに集光力や形態形成力の改良がその所有者に淘汰上有利な利益があったと述べた。 いろいろな動物で、約12種類の眼が知られていて、ヒトのカメラ眼や数千の個眼でできている昆虫の複眼などがある。このような多様性の起源を理解しようとした科学者は、ダーウィンを初めとして、眼は異なった動物群で独立に何度も進化した、そのたびに集光力や形態形成力の改良がその所有者に淘汰上有利な利益があったと述べた。

わたしたちの眼の進化に関する理解は1915年までは、このレベルだった。しかし、その年に、眼の無い突然変異体のショウジョウバエが発見され、遺伝学的にeyelessと呼ばれて、遺伝子の染色体上の位置が決められた。

この突然変異体は1990年代までは実験室で保存されていた珍奇なものでしかなかった。スイスの発生学者レベッカ・クワイアリングとワルター・ゲーリングが発生に関連する転写因子を探索したのだ。彼らは見つけた遺伝子をマップし、eyelessにありとした。

eyeless遺伝子の生産物は転写因子であり、眼の形成を制御した。二人は初期胚組織を移植することで胚の他の場所にeyeless遺伝子を過剰発現させる試みをした。彼らが組織を置いた場所には脚の上でさえ、遺伝子が作用して、眼ができた。

彼らが比較ゲノム研究を行なうと、もっと驚くことが起こった。eyeless配列はマウスのPax

6と全く同じだったのだ。これが変異すると、眼は小さくなる。ハエとマウスのように、まったく異なる眼がどうして同じ発生のテーマになるというのだろう。

昆虫と哺乳類の間の機能的相同性を検証するために、二人はマウスのPax6遺伝子をハエのゲノムに挿入し、移植実験をくり返した。ふたたび、眼が発生した。哺乳類のカメラ眼を正常発生させる遺伝子が昆虫の複眼を誘導したのである。まったく違う眼なのに。 昆虫と哺乳類の間の機能的相同性を検証するために、二人はマウスのPax6遺伝子をハエのゲノムに挿入し、移植実験をくり返した。ふたたび、眼が発生した。哺乳類のカメラ眼を正常発生させる遺伝子が昆虫の複眼を誘導したのである。まったく違う眼なのに。

単一の転写因子が眼の発生を転換させる分子スイッチであるということが分かった。動物の進化史上、眼は何度も進化したけれども、進化は同じ遺伝子上に起こったのだ。

同じ遺伝子が動物の広範囲な多様性をもたらす発生を支配しているという発見は、急速に新しい分野の拡大を引き起こした。進化発生学、つまりエボ・デボである。進化発生学の生物学者は多くの異なった多細胞生物の発生を制御する遺伝子を比較し、単一の遺伝子がどれほど多くのことを成し遂げるかを理解しようとする。

(図は上がハエの複眼、下はマウスの遺伝子でできたハエの脚上の眼) |

【訳註】 ショウジョウバエのアイレス遺伝子と相同の遺伝子は、マウスではスモールアイ遺伝子、ヒトではアニリディア遺伝子として知られていた。もっと簡単にパックス6遺伝子と呼ばれている(キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』p.91より) |

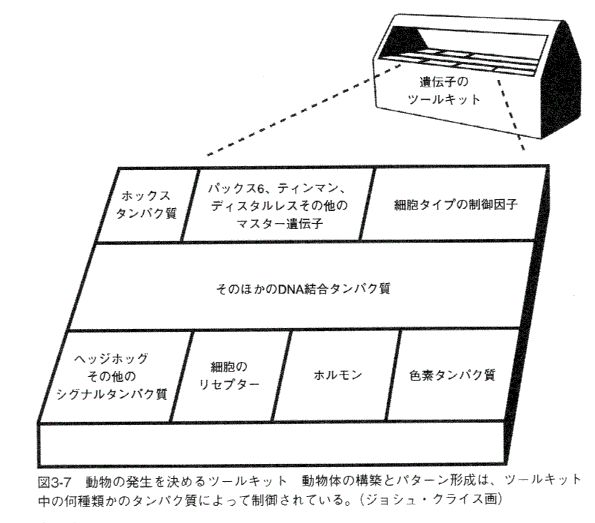

●第1項 分子ツールキットは発生をどう支配するのか

「生物体に多様性をもたらす発生上の遺伝子は等しいが、結果が異なる」

多細胞生物のパターン形成を支配する転写因子と細胞外シグナルをコードする遺伝子は分子ツールキットと考えられる。ツールキットとは大工道具箱である。

植物のMADSボックス遺伝子や、動物のHOX遺伝子がツールキットである。

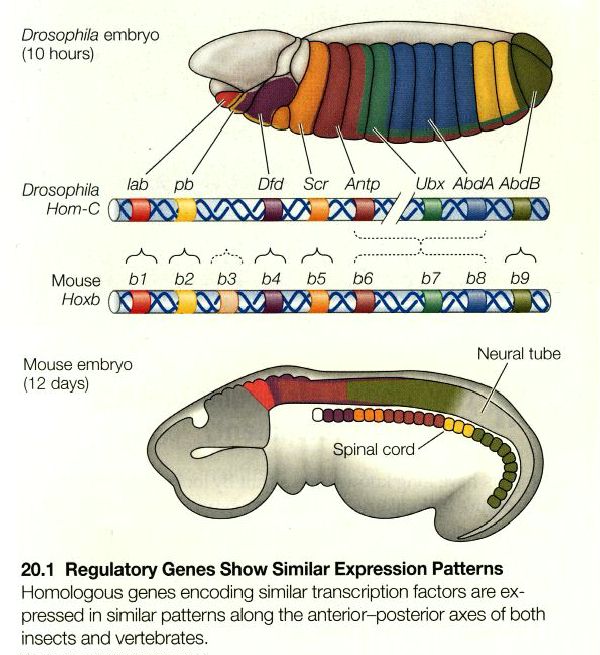

▲動物の前後軸にそって並んでいるホックス遺伝子(=ホメオティック遺伝子)はハエでもマウスでも相同である。

(LIFEより) |

キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)p.82より(抜粋)

遺伝子クローニング技術の発達のおかげで、

ホメオティック遺伝子群がショウジョウバエの第三染色体にあることを突き止めた。

それらの遺伝子は二つの集団としてまとまっていた。

前の五つはアンテナペディア遺伝子群、後ろの三つはバイソラックス遺伝子群である。さらに面白いのは二つの遺伝子群内での遺伝子の並び順はそれらの遺伝子が影響を及ぼす体の部位の並び順と一致していた。

1983年までにこれら二つの遺伝子群が単離されて解析された。八種類の異なるホメオティックタンパク質をコードしている塩基対は180あまりのよく似た配列を持っていたし、タンパク質に翻訳されて60個のアミノ酸ドメイン(個々のタンパク質の一部)となっていた。

DNAの塩基配列が共通している領域はホメオボックス、ホメオボックスがコードしている領域はホメオドメインと名づけられた。ホメオボックスを持つホメオティック遺伝子は、その後ホックス遺伝子と省略して呼ばれるようになった。

クリックの語録に「胚は縞が大好きだ」という発言がある。(p.119より) |

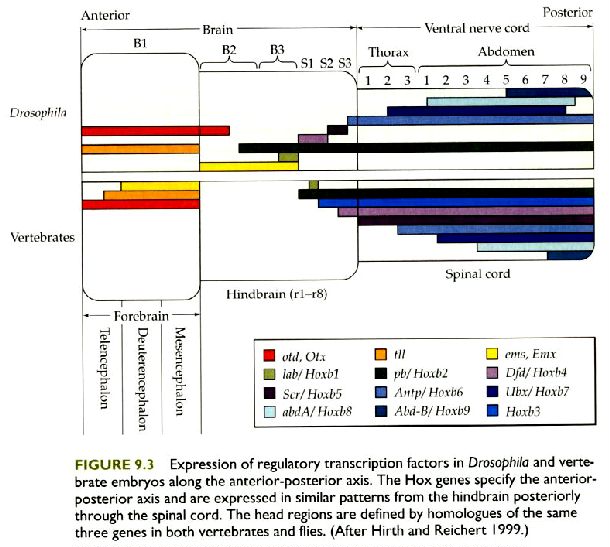

▲ホックス遺伝子の相互関係を表す。頭部領域では同じ三つのホックス遺伝子がセキツイ動物にもハエにもある。 ▲ホックス遺伝子の相互関係を表す。頭部領域では同じ三つのホックス遺伝子がセキツイ動物にもハエにもある。

vtd,Otx(頭形成機能)とtll(ティルレス)とems,Emx(これも頭形成機能)である。

[Hirth & Reichert 1999参照] (Gilbert & Epel

2009より) |

▲キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)より |

▲Wolpert,2006より |

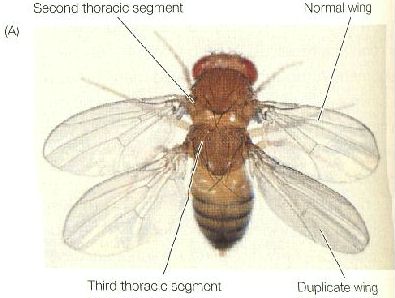

▲Ubx遺伝子の欠失により第3胸節が変換し、

翅を持つ第2胸節が重複したショジョウバエ(LIFEより) |

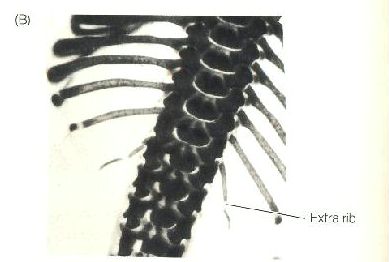

▲マウスでHox-c8遺伝子の欠失で腹部セキツイ骨(lumbar)が変換し、

胸部セキツイ骨=肋骨(ribbed)が重複してしまった例 (LIFEより) |

|

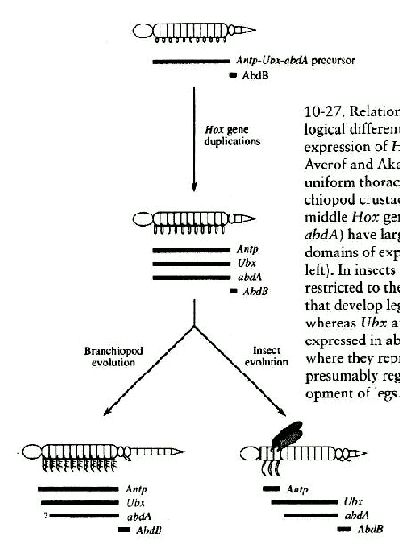

▲スティーヴン・J・グールドの『進化理論の構造』(2002年)の

1166ページに引用されたAverof& Akam 1995の仮説.

ホックス遺伝子は元はひとつだった.重複してAntpとUbxとabdAが生じた.

鰓脚類の進化では,3種の発現は重なる.

昆虫の進化ではAntpは胸節に限定され脚と翅を発生させた.

UbxとabdAは腹部体節で発現し,ディスタルレス遺伝子を抑制して

おそらく脚を無くした. |

▲キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)より |

●第2項 大きな効果をもつ突然変異がどのようにして体の一部だけを変化させるのか

「遺伝子スイッチは分子ツールキットの使い方を支配する」

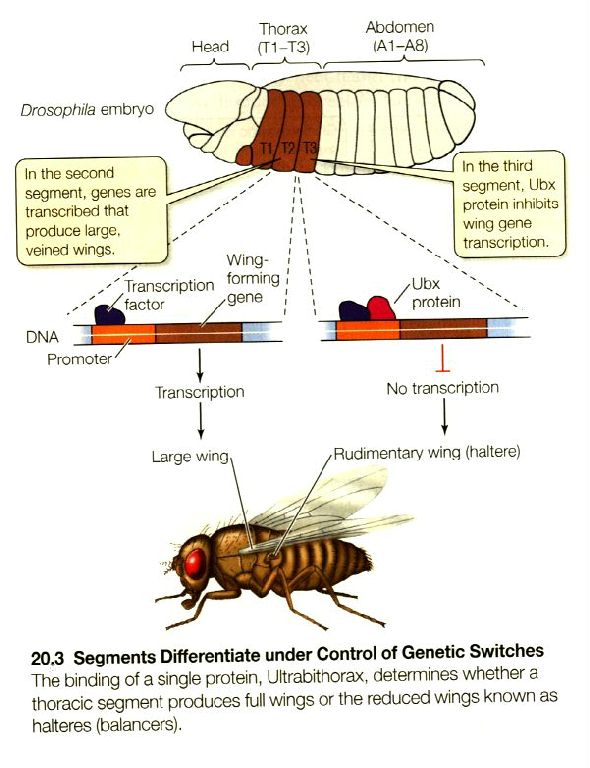

▲体節は遺伝子スイッチの制御のもとで分化する:単一のタンパク質ウルトラバイソラックス

(超双胸タンパク)Ubxの結合の有無が、胸節に完全な翅を作るか、

平均棍という退縮した翅を作るかを決定する。

Ubxが結合した第3体節では翅遺伝子の転写は抑制される。(LIFEより) |

キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)p.85より(抜粋)

アレン・ローンは・・・・ホメオドメインによく似た構造をどこかで見たような気がした。

そうだ、ラック・リプレーッサーだ。いや、ラック・リプレッサーだけではない。

細菌や酵母の遺伝子スイッチと結合するDNA結合タンパク質のどれともよく似ているではないか。

ラック・リプレッサーはオペロン説の大腸菌の乳糖抑制タンパク質。

ホメオティックタンパク質が遺伝子スイッチの制御をしていて

発生に影響を与えているのだという予想がたった。 |

|

▲キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)より |

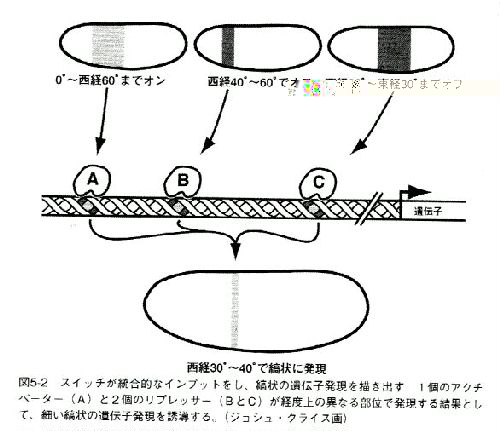

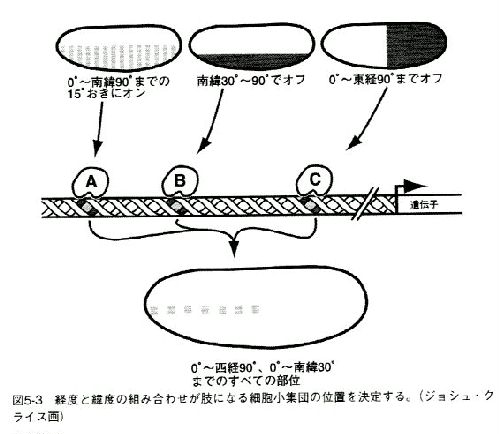

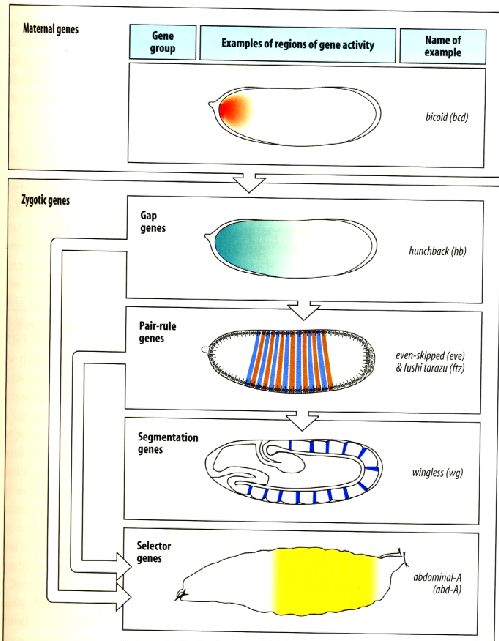

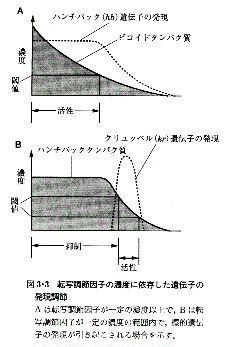

▲Wolpert2006より.前後軸に沿ったボディ・プランを確立する遺伝子セットの発現.

受精後,母親の遺伝子が卵にセットされ,翻訳される,ビコイドmRNAのように.

[ビコイドmRNAが作るタンパク質は頭の方に多く,ナノスmRNAは尾の方に多い]

それらは接合子の遺伝子に位置情報を与えるように働く.四つの主要な遺伝子

グループが前後軸に沿って働く.

ギャップ遺伝子,ペア・ルール遺伝子,セグメント(分節)遺伝子,セレクター遺伝子

(ホメオティック遺伝子)である.

ギャップ遺伝子は発生過程で最初に発現し,転写調節因子を作る.

[ハンチバック,エンプティスパイラクルズ,ハックペイン,クリュッペル,ティルレスなど]

ペア・ルール遺伝子はギャップ遺伝子の転写調節因子のはたらきにより,発現される.

[イブンスキップト,フシタラズ,ヘアリー,オッドスキップト,オッドペアードなど]

セグメント(分節)遺伝子がさらに役割を確立する.[エングレイルド,ウィングレスなど]

セレクター遺伝子はホメオティック遺伝子で領域特異的な発現を引き起こす. |

|

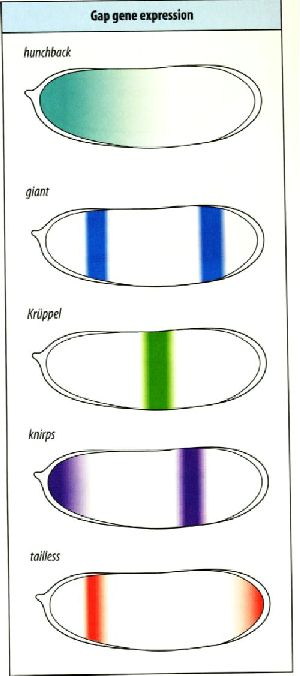

▼Wolpert,2006より.

ギャップ遺伝子の働く領域を示した.

ハンチバック遺伝子は頭部に

多い.

ジャイアント遺伝子は頭部と尾部

クリュッペル遺伝子は中央

クニルプス遺伝子は最前部と腰部

テイルレス遺伝子は前と最後部

▲浅島:駒崎より. |

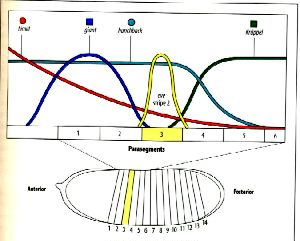

▼Wolpert,2006より. ▼Wolpert,2006より.

ギャップ遺伝子のタンパク質による

二次的なイーブンスキップトな縞の特異化

ビコイド(赤色),

ジャイアント(青色),

ハンチバック(緑色),

クリュッペル(黄緑色)

イーブンスキップトが第3節に働き作用する |

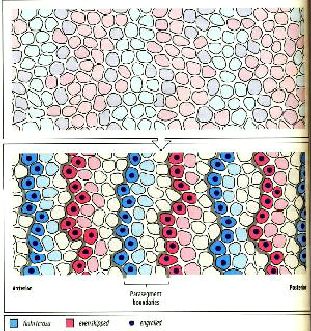

▼Wolpert,2006より. ▼Wolpert,2006より.

それぞれの細胞に,

ペアルール遺伝子のフシタラズ(青色),

イーブンスキップト(ピンク色)が働き、更に

エングレイルド(紫色の点)が働いて

節の区切りができる |

|

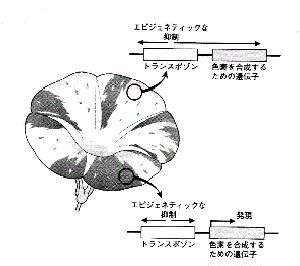

▲佐々木裕之『エピジェネティクス入門』

(岩波科学ライブラリー,2005)より

ソライロアサガオの

フライングソーサーの絞り模様は

青色色素を合成する遺伝子の

近くにトランスポゾンが挿入された.

細胞はこのトランスポゾンを抑え込む.

その働きがトランスポゾンだけでなく

色素合成遺伝子を抑制する.

(白くなる)

抑制が色素合成遺伝子に及ばないと

青い色素が合成される. |

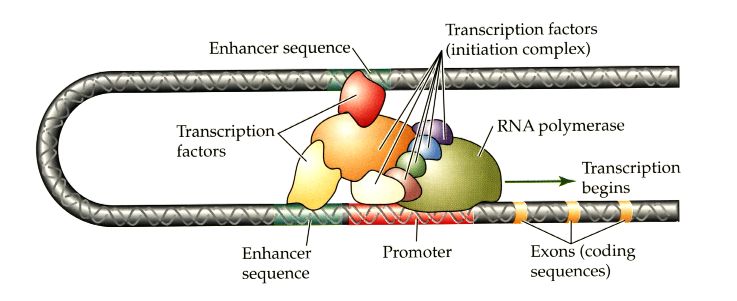

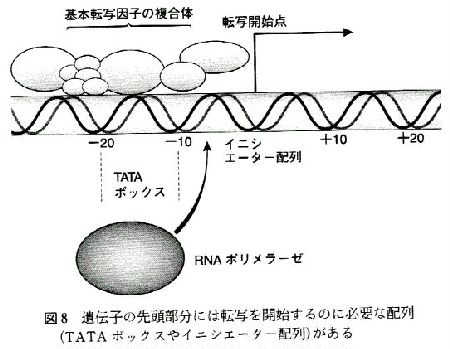

▲転写の調節:RNAポリメラーゼは、エンハンサーにリクルートされた転写因子によってDNAのプロモーターの上で安定化されている。

プロモーターのTATA配列がタンパク質と結合すると、タンパク質はRNAポリメラーゼのサドルとして働くことになる。

本文より;アミノ酸配列を決めるDNAの調節領域には(しばしばシス調節因子とよばれるが)、プロモータとエンハンサーがある。

すべての遺伝子にはエンハンサーがある。DNAは特異的な塩基配列(通常はTATA)を持ち、酵素RNAポリメラーゼと結合している。この酵素はDNAの二重らせんをほどき、mRNAの合成を開始し、特異的なアミノ酸配列を機能的なタンパク質に作りあげる。

エンハンサーはDNA配列で、転写因子とよばれるタンパク質と結合する。転写開始複合体がプロモーターと相互作用し、遺伝子をアクティブにする。アクテイブな場所ではmRNAが合成される。(Gilbert & Epelより) |

|

|

| ▲佐々木裕之『エピジェネティクス入門』(岩波科学ライブラリー,2005) |

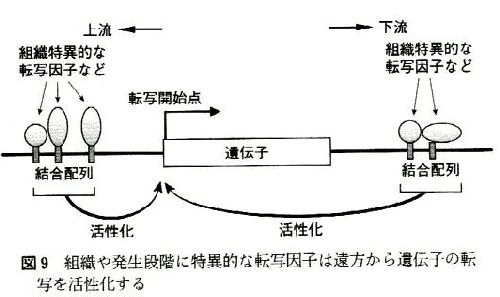

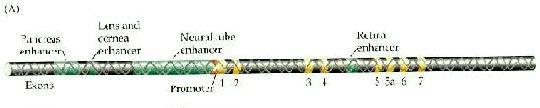

▲エンハンサー領域のモジュール性(モジュラリティ).

多くの広範囲に分化した組織の発生に関わるタンパク質、

Pax6に関する遺伝子で数個のエンハンサー因子(緑部分)がある。

これらのエンハンサーはPax6の発現(黄色部分はエクソン)を支配する。

膵臓やレンズ、角膜、網膜、神経管に分化する。(Gilbert & Epelより) |

|

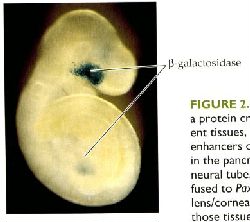

←(B)細菌のβガラクトシダーゼの遺伝子を

Pax6エンハンサーに融合させ、膵臓やレンズ/角膜

に発現させた(この酵素は染色が容易)

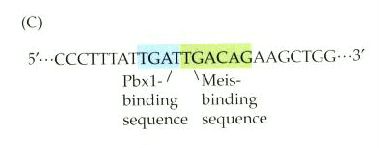

▲(C)膵臓に特異的なエンハンサーはPbx1及び

メイス転写因子と結合地点を持つ。膵臓でPAX6遺伝

子を活性化させるため、これらの因子がともに必要だと

思われる。(Gilbert & Epelより) |

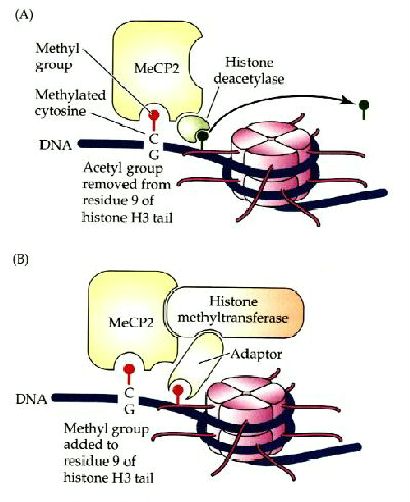

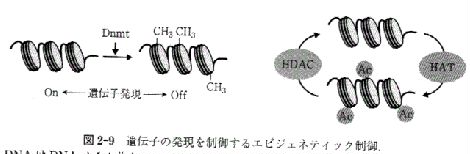

▼DNAのメチル化の分子的扱い

(A)ヒストン脱アセチル酵素か、

または

(B)ヒストン・メチル

トランスフェラーゼの二つが

ヌクレオソームの安定性と

DNAの堅固なパッキングを

プロモートする。

そのため、遺伝子発現は

抑制される。

[Fuks 2005参照]

(Gilbert & Epel 2009より)

|

▲『現代生物科学入門7 再生医療生物学』より.エピジェネティックスとは,DNAのメチル化やヒストンの

アセチル化,クロマチンの構造変化など塩基配列の変化に依らない化学収縮によって遺伝子発現が制御

される機構である.幹細胞の多能性維持機構に関連したエピジェネティック変化の主なものとして,

CpGアイランドと呼ばれる5’-CG-3’配列が存在しており,DNAメチル化トランスフェラーゼ(Dnmt)により,

このシトシン残基の5’の位置にメチル:基が付加されることにでプロモーターは不活性となり,下流に存在

する遺伝子の転写は抑制される.ES細胞をはじめとする幹細胞では,メチル化のレベルは低く、分化の

進行に伴ってDNAのメチル化が起こり,これによって特別の細胞へと運命づけられるという考え方が一般的

である.(p.53-54) |

| ▼母親の食事が子供の表現型に影響する例 |

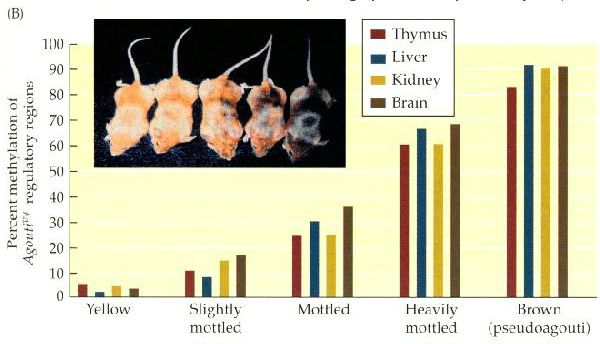

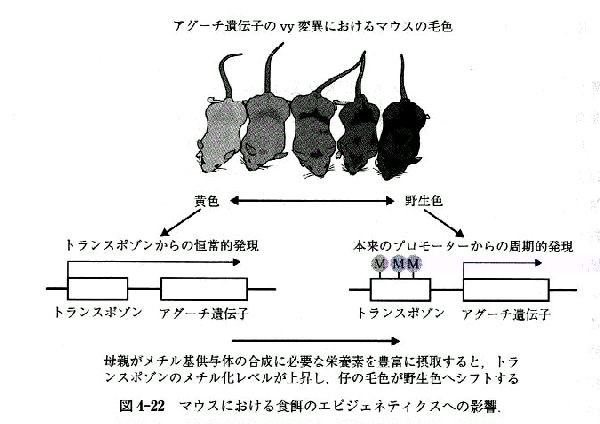

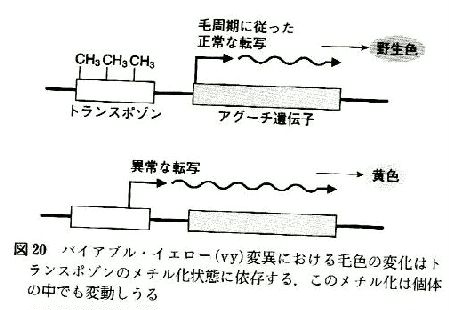

(A)写真の二匹のマウスは遺伝的には同一である。

ともにアグーチ遺伝子のviable yellow対立

遺伝子をヘテロにもつ。

それが生産するタンパク質は茶色の色素を黄色に

変え、脂肪の貯蔵を促進する。

肥満した黄色のマウスは妊娠中に葉酸などの

メチル・ドナーを補給されなかった母親から生まれた。

胚のアグーチ遺伝子はメチル化されず、アグーチ

タンパク質は作られた。

やせた茶色のマウスはメチル・ドナーを補給された

母親から生まれ、アグーチ遺伝子が変わり、アグーチ

タンパク質は持たない。

[Waterland & Jirtle 2003参照]

(Gilbert & Epel 2009より) |

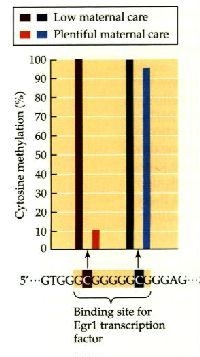

▼メチル化の違い ▼メチル化の違い

が母親の世話という

行動の差になって

現れた例。

(アグーチとは別)

[Weaver et al.

2004参照]

(Gilbert & Epel

2009より) |

▲餌にメチル・ドナーを増やすと遺伝的に同一のマウスでも次第に茶色の子供が増える(Gilbert & Epelより) |

|

▲『現代生物科学入門1 ▲『現代生物科学入門1

ゲノムの基礎』

(岩波書店)

▼佐々木裕之

『エピジェネティクス入門』

(岩波科学ライブラリー,2005)

|

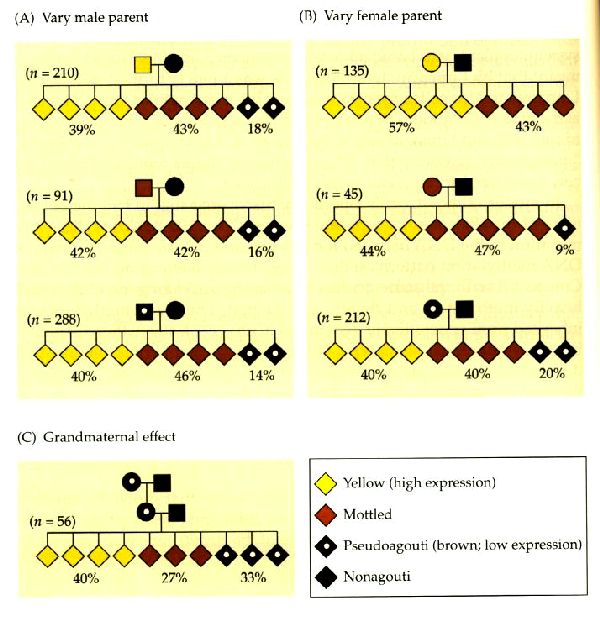

▲エピジェネティックな表現型の導入遺伝子による遺伝.

異なった表現型のヘテロ接合のviable yellowアグーチ(Avy/a)マウスが

ホモ接合の劣性非アグーチ個体(a/a)と交配.

期待されるa/aホモ接合はこのチャートからは除かれた.すべてのケースで検定された親は同じ遺伝子型

(Avy/a)を持っていた.検定された親が非アグーチ個体(遺伝子型はa/a)と交配すると、子孫はすべて

ヘテロ接合体(Avy/a)だった。

(A)非アグーチ雌と交配した黄色、ぶち、偽アグーチ(茶色)の父親から生ずる子孫の表現型には

有意な違いは無かった.

(B)非アグーチ雄と個配した黄色、ブチ、偽アグーチ雄から生ずる子孫は有意に異なっていた.

(C)祖父母効果.偽アグーチ雌が二代続けて非アグーチ雄と交配すると偽アグーチ雄が多くなる.

[Morgan et al.,1999参照] (Gilbert & Epelより) |

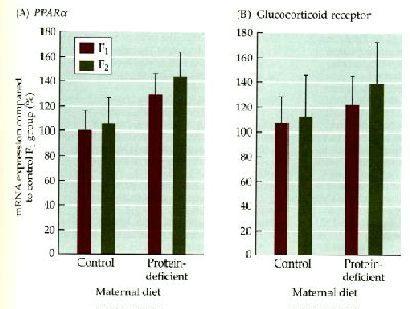

▲肝臓のmRNA発現、(A)PPARα遺伝子と

(B)グルココルチコイド受容体(GR)遺伝子の場合.餌は正常だったが

変換されたプロモーターのメチル化効果がF1とF2にも続いた.

[Burdge et al.,2007b参照]

(Gilbert & Epel 2009より) |

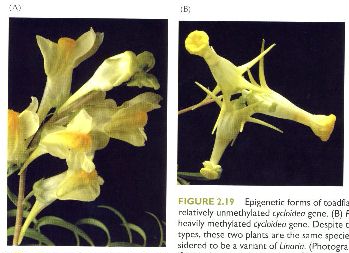

▲ホソバウンランのエピジェネティックな型.

(A)Linariaでそのcycloidea遺伝子を相対的に非メチル化したもの.

(B)Peloriaは相対的にかなりcycloidea遺伝子をメチル化したもの.

表現型は異なるがこの二つの植物は同種である.Peloriaは今や

Linariaの変種と考えられている[Grant-Downtonの厚意]

(Gilbert & Epel

2009より) |

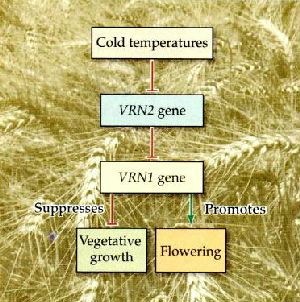

▼春化のしくみ

低温はVRN2

遺伝子の発現

を抑制する.

VRN2は転写

因子をコードする.

(Gilbert &

Epelより) |

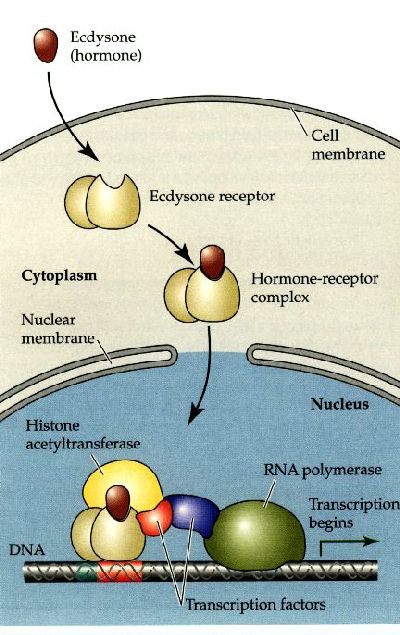

▲エクジソン活性の調節を説明する仮説.他のステロイド・ホルモン同様,

エクジソンは細胞にたやすく入る(脂質である).内部で受容体と結合,

細胞質にある受容体タンパク質はエクジソンが結合するまでは働かない.

結合した化合物は核内に入り,遺伝子発現を活性化する.それによって,

酵素ヒストン・アセチルトランスフェラーゼや他の転写因子をリクルートする.

(Gilbert & Epel 2009より)

本文;昆虫のホルモンは転写因子を活性化することで働く.変態・脱皮

ホルモンであるエクジソンは多くの変化を誘導する.エクジソンが結合

することで活性を持った受容体タンパク質が遺伝子を発現する. |

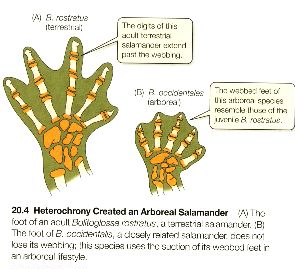

「モジュール性は遺伝子発現の時間的空間的パターンを変える可能性がある」

▲ヘテロクロニー(異時発生)が樹上性サンショウオ

を創る:(A)は陸生のサンショウウオの足、

(B)は近縁の樹上性のサンショウオの足で水かきを

無くしているがこの形態は(A)の種の幼形である

(LIFEより) |

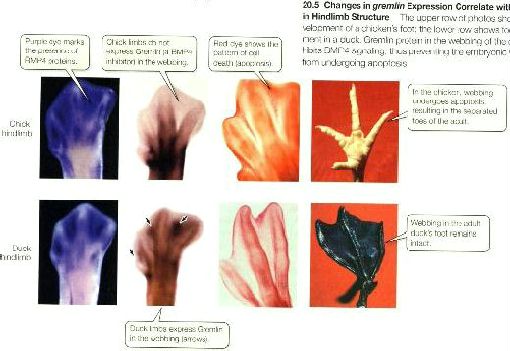

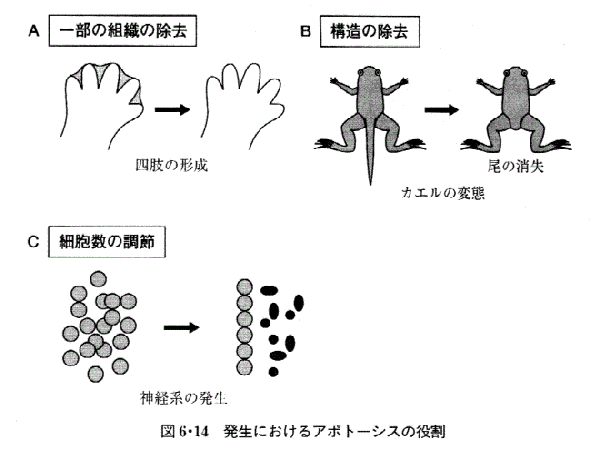

▲後肢に関連するグレムリンの発現の変化:写真の上の列はニワトリの足の発生を表す。 ▲後肢に関連するグレムリンの発現の変化:写真の上の列はニワトリの足の発生を表す。

下の列はアヒルの足の発生を表す。アヒルの足の水かきの中のタンパク質グレムリンが

BMP4のシグナルを抑制する。すると胚の足でのアポトーシスの進行を阻止する。

(LIFEより)(Gilbert & Epelの343ページにもある)

グレムリンはBMP4抑制因子。(Gremlinは映画に出て来る怪物の名前で、

可愛いギズモに夜、餌を与えるとグレムリンに変身します) |

|

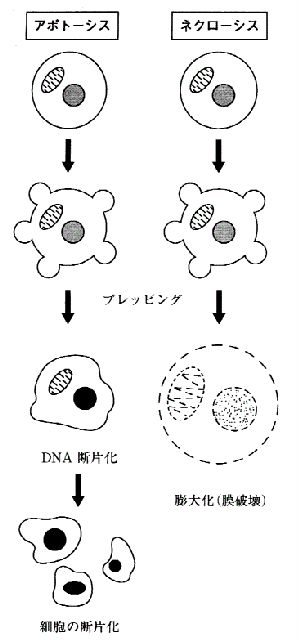

▲浅島・駒崎より.「アポトーシスの役割」「ネクローシスとの違い」 |

●第3項 種が進化する変異はどのようにして可能なのか

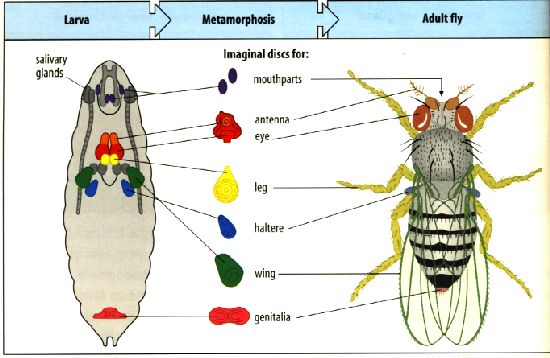

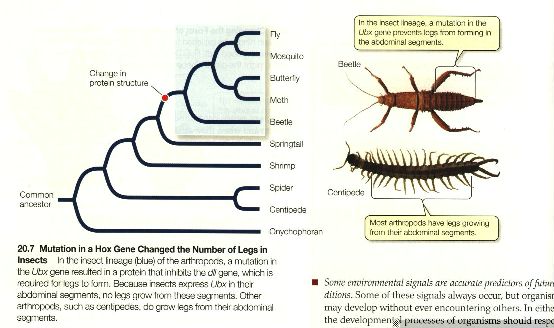

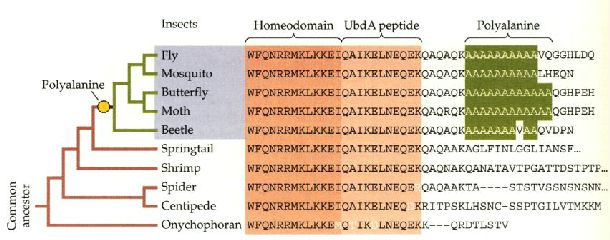

▲ホックス遺伝子の突然変異が昆虫の足の数を変える:節足動物の昆虫綱(青い領域)では

Ubx遺伝子の突然変異が脚を形成させる全遺伝子を抑制するタンパク質を生じさせた。

昆虫がその腹節でUbxを発現すると、その節には脚は生じない。他の節足動物は、例えばムカデは、

その腹節に脚を生じさせた。(LIFEより) |

▲上記の図のもとのデータ [Galant

& Carroll

2002; Ronshaugen et al., 2002参照](Gilbert & Epel

2009より) |

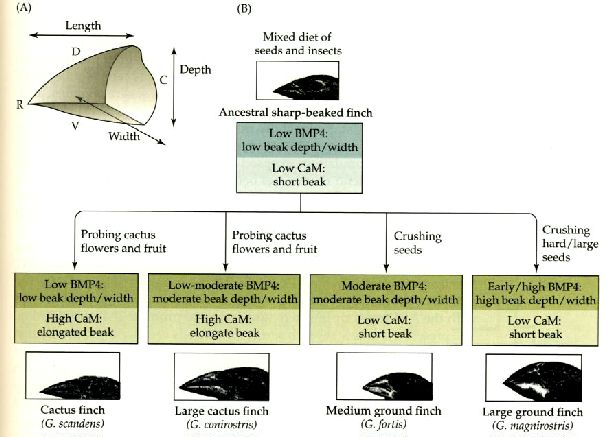

▲ダーウィンフィンチの嘴と遺伝子発現の関係を示す(ギルバートとエペル2009の『生態発生学』より)

祖先種は種子食・昆虫食の雑食性で浅く狭い(BMP4低)短い(CaM低)嘴だった。

サボテンを探し花や実を食べるようになったある種サボテンフィンチはCaMを多くして長い嘴になった。

オオサボテンフィンチはCaM高にさらにBMP4を増やして長く、やや深い幅の広い嘴になった。

種子を割って食べる中形ジフィンチではCaMは低いまま、BMP4を増やして深く幅は広いが短い嘴になった。

硬く大きな種子を割って食べる大形ジフィンチではCaMは低いままBMP4を早く多量に発現させ

深い広い短い嘴になった。[Abzhanov

et al.,2006参照](Gilbert & Epel 2009より) |

●第4項 環境が発生をどのようにモジュール化するのか

「生物体は正確に将来を予言するシグナルに反応する」

▲ホルモン制御による型の違い.左上が典型的な夏型

右下が典型的な春型.[Nijhout

2003参照]

(Gilbert & Epelより) |

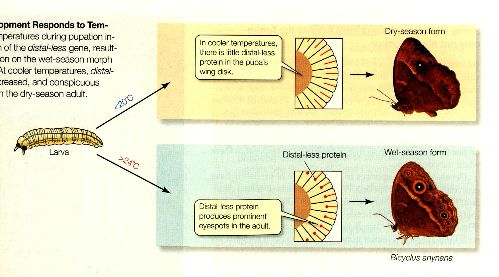

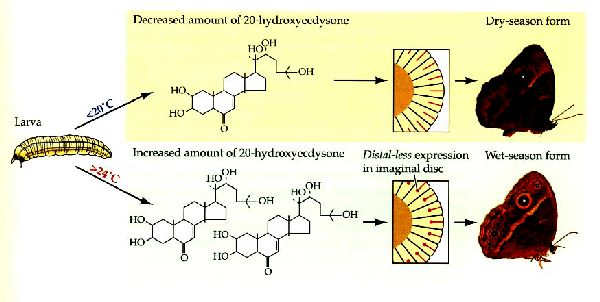

▲目玉模様の発生は温度に対する反応である:さなぎの時期に暖かいと、

distal-less遺伝子の発現が増えて目玉模様が形成され、雨季型のチョウになる。

涼しい温度では、distal-less遺伝子の発現は減少し、目玉模様の少ない乾季型

のチョウになる。(LIFEより)(Gilbert & Epelには化学式がある) |

キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)よりp.93-95

動物の付属肢に関連する・・・・ディスタルレス遺伝子(略すとDll)は突然変異が起こると

ハエの脚の先端部分(遠位distal部分)が失われてしまう遺伝子である。

この遺伝子は節足動物の肢の形成だけではなく、ニワトリの脚、魚の鰭、

ウミウシ(軟体動物)などの側足、ホヤのサイフォンやウニの管足でも働いていた。

パックス6のようなツールキット遺伝子が眼の進化に果たす役割と同じ解釈ができる。

ハエの心臓形成に必要なティンマン遺伝子は哺乳類ではNK2遺伝子ファミリーだった。

『オズの魔法使い』の心臓を持たないブリキ男がティンマンである。

これらのタンパク質はみなホメオドメインを含んでいる。

つまりすべてDNA結合タンパクなのだ。

それらが発生において調節タンパク質として働き、

遺伝子のスイッチをON、OFFしているのである。 |

▲表現型の可塑性.[Brakefield

& Reitsma

1991参照](Gilbert & Epell,2009) |

| 表.表現型の発生に対する環境要因 (包括的リストではない) (Gilbert & Epell,2009 p.11より) |

| 正常発生に依存する |

ライフ・サイクルに依存する |

胚や幼生の環境適応 |

| A.形態的表現型多形 |

A.幼生セツルメント |

A.卵保護 |

| 1.栄養依存 |

1.基板ー誘導された変態(二枚貝,腹足類) |

1,太陽遮断幕(アマガエル、ウニ) |

| 2.温度依存 |

2.餌ー誘導された変態(腹足類,ヒザラガイ) |

2.植物由来の保護(Ultetheisa) |

| 3.密度依存 |

3.温度/光周期依存の変態 |

B.幼生の保護 |

| 4.ストレス依存 |

B.休眠 |

1.植物由来の保護(Danaus;カメムシ) |

| B.性決定多形 |

1.昆虫の越冬 |

|

| 1.位置依存 | 2.哺乳類の遅延移植 |

|

| 2.温度依存 |

C.有性/無性発達 |

【原註】 このリストは

Gilbert,2000によるものだが

決して包括的なリストではない。

動物中心になっており、

多くの植物-動物相互作用が

含まれていない。 |

| 3.社会依存 |

1.温度/光周期に誘導された(アリマキ,Megoura) |

| C.捕食者に誘導された多形 |

2.温度/コロニーに誘導された(ボルボックス) |

| 1.適応的捕食者回避形態 |

D.共生/寄生 |

| 2.適応的免疫応答(哺乳類) |

1.血液食(Rhodnius,蚊) |

| 3.適応的繁殖配分(アリ集団) |

2.片利共生(Euprymna/Vibrio,卵/藻類;哺乳利腸内微生物) |

| D.ストレスに誘導された骨形成 |

3.寄生(ボルバキア) |

| 1.出生前(繊維性半月) |

E.発生的な植物と昆虫の相互作用 |

| 2.出生後(哺乳類の膝蓋骨;ヒトの下顎?) |

|

|

|

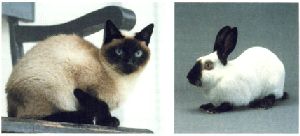

▲寒い地域ではメラニンが合成され皮膚が黒化した

シャムネコとヒマラヤウサギの例。

チロシナーゼに関する遺伝子の突然変異による。

この酵素はメラニン合成の割合を決める遺伝子で

タンパク質は熱感受性を示す。寒さを感じた体は、

チロシナーゼを正しくたたみ、黒色素のメラニンを

生産させる。暖かい地域では、酵素は不正にたた

まれ、機能できない。

(閾値より温度の低い耳や肢先が黒くなる) |

▲Pontia属のチョウの表現型多形の例。

上の列は夏型:P.protodiceのメス(左)とオス(中央).

右はP.occidentalisのオス.下の列は春型で

後翅が夏型より黒くなっている。

各種は上と対応している.

(左右ともGilbert & Epelより) |

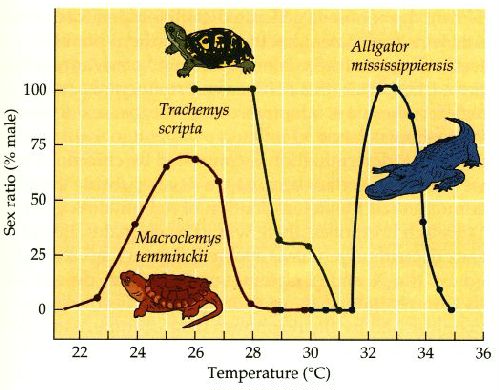

▼温度依存の

性決定の例.

3種の爬虫類

アメリカワニ

(A.mississippiensisi)

アカミミガメ

(T.scripta)

ワニクビガメ

(M.temminckii)

[Crain & Guillette

1998参照]

(Gilbert &

Epelより) |

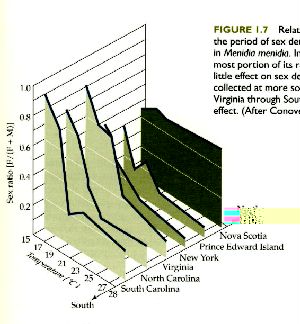

▲性決定時期の性比と温度が与える影響(魚の例)

Menidia menidiaの北部から集められた集団では

温度は性決定にほとんど効果がない.しかし、

南方にくと、温度の効果は大きくなり、高温でメスが減り、

低温でメスが増える.[Conover

& Heins

1987参照]

(Gilbert & Epel ,2009より) |

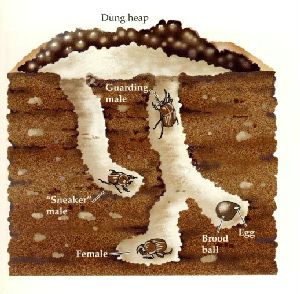

▲角の有無がオスの繁殖戦略を決定する

フンコロガシの例.メスは地中に穴を掘って住む.

フンは幼虫の食物である.角のあるオスはトンネル

の入り口を守る.小さくて角のないオスはトンネルを

ガードせず、メスの近くに自分の穴を掘ってメスに

接近する.[Emlen2000参照](Gilbert & Epelより) |

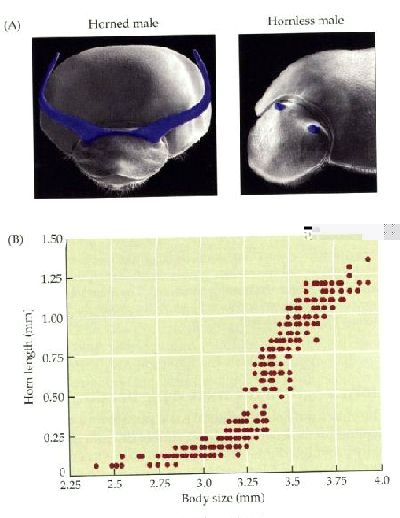

▼フンコロガシの一種

Onthophagus acuminatus

角のあるオスと角のないオス

と体長との関係.

最終脱皮のときの

幼若ホルモンの力価に

よって角の有無が決まる.

このホルモンの力価は

幼虫のサイズによって

決まる。

刺激の効果は角なしか

大きな角のある個体を

生じ、ほとんど中間的な

角の個体は生じない。

角ある大型個体と

角のない小形個体は

異なった繁殖戦略をとる。

[Emlen 2000参照]

(Gilbert & Epel 2009より) |

▲イモムシの春型と夏型の変異:(A)蛾の一種で食草のカトキン(ナラ)

に似るが、同種の(B)はナラの枝に似る。ナラの葉の化学物質が

夏型の発生を誘導する。 |

▲働きアリ(↓)と女王アリのニ型

幼虫期の栄養の違いによる

(Gilbert & Epelより) |

▲幼虫時に低密度で育った「孤独相」と高密度で育った「群集相」

(Gilbert & Epelより) |

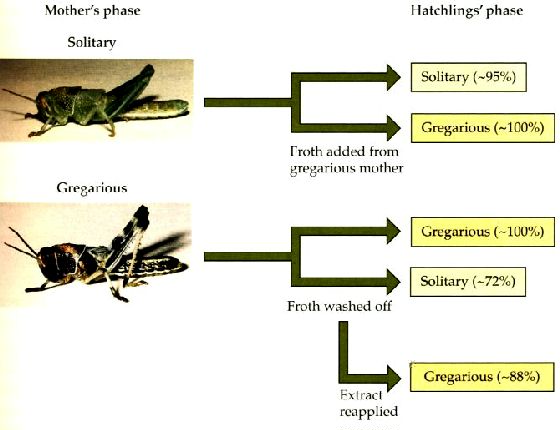

▲Schistocerca gregariaの群集因子の源は群集相メスの卵塊を包む泡から発見された水溶性物質

であることを示す実験のまとめ.上列;孤独相の母の卵塊に群集相の母の泡を付けると孵化子供は

対照群は95%以上が孤独相なのに、実験群は100%が群集相になる。

下列;群集相は対照群は子供は群集相だが,泡を洗い落とすと72%以上は孤独相になる。

抽出物を再添加すると88%は群集相になる.

[McCaffery & Simpspn 1998,Simpson & Sword,in press参照]

この化学因子は神経伝達物質Lドーパの変換形と考えられている.

(Gilbert & Epelより)

前野ウルド浩太郎『孤独なバッタが群れるとき』(東海大出版会、2012)によれば、

この泡仮設は誤りだった。 |

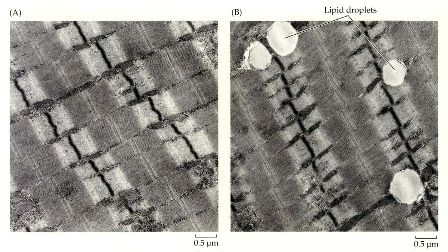

▼ヒトのひらめ筋組織で、無重力状態での

エクササイズの効果を示す.

(A)重力荷重刺激でエクササイズされた

筋肉組織でタンパク質の生産により、

筋繊維が強大になっている.

(B)微重力環境で17日後、タンパク質合成

が落ちている.

筋細胞は異常を示し,萎縮を示している.

脂肪滴の分布が見られるようになり、

微重力下では筋細胞はエネルギーを

使わない代わりに脂肪を貯蔵する

ことが示された.[Widrick et

al., 1999]

(Gilbert & Epel 2009より) |

▲8ケ月間異なる餌を与えたcichild fishのX線写真.

(A)左はシュリンプ幼生を食べた魚で顎が鋭角、

(B)右は市販のフレーク餌や線虫を食べた魚で

顎が鈍角.[Meyer1987参照](Gilbert & Epelより) |

|

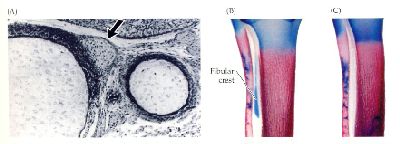

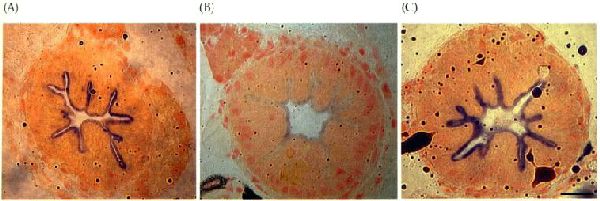

▲(右上の写真)運動が繊維性半月の形成を誘導する例.脛骨に繊維性半月(syndesmosis tibiofibularis)が形成

されたのは卵のなかの胚に運動によるストレスを与えたため。(A)横断切片,10日めのニワトリ胚の後肢で矢印で示したのは、

繊維性半月になる集積である.(B)はニワトリの13日胚で、脛骨とひ骨の間に繊維性半月が見られる.

(C)は運動を抑制した13日胚で結合組織内に繊維性半月は無い。青く染色されたのは軟骨で赤は硬骨要素.

[Muller 2003参照] (Gilbert & Epel 2009より) |

「将来を正確に予言するシグナルでも、常に応答するとは限らない」

|

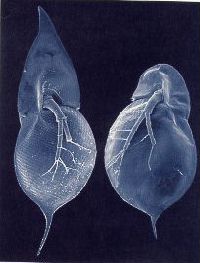

捕食者が誘導する発生の可塑性(マルミジンコの場合)。

頭が突き出たミジンコは捕食者(ハエの幼虫である)に

遭遇した結果、誘導された型。右は正常のマルミジンコ。

単一の無性的なクローンから生じた遺伝的に同一の個体

である。

頭の突き出たヘルメット型ミジンコはハエの幼虫には消化

困難である。ハエの幼虫が泳いでいる水に触れても誘導は

起こる。

ヘルメット型のミジンコは頭の小さい型より卵数が少ない。

(LIFEより )

(Gilbert & Epelより) |

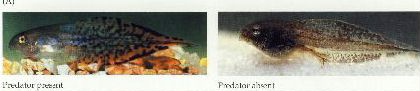

▲捕食者がいるとオタマジャクシに警告色が出るツリー・フロッグの例(左)

(Gilbert & Epelより) |

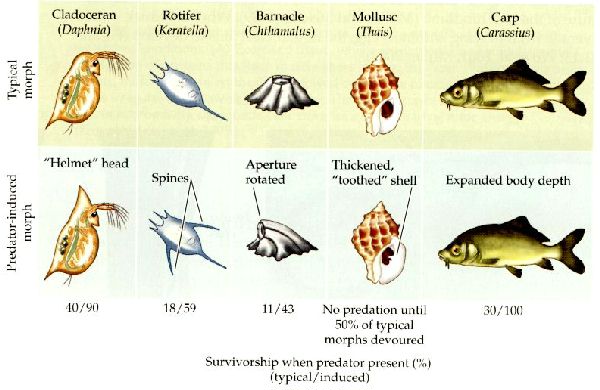

▼捕食者に誘導

された防御

[Adler & Harvell

1990参照]

(Gilbert & Epel

2009より)

|

▲捕食者がいないときの標準型と捕食者がいたときの誘導型の生存率を比較すると誘導型のほうが高い。 ▲捕食者がいないときの標準型と捕食者がいたときの誘導型の生存率を比較すると誘導型のほうが高い。

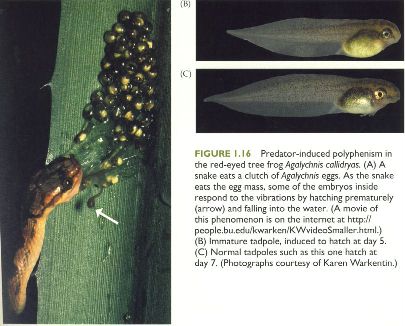

▼ツリー・フロッグの卵塊はヘビに捕食される。するとその振動が卵の孵化を早める。

(B)が捕食者の振動に誘導された5日で孵化した未熟型の幼生

(C)が7日で孵化した正常な幼生

[Warkentin 2005; Warkentin et

al., 2006参照]

(Gilbert & Epel 2009より) |

▲青い頭のオスのベラがメスの一団を引き連れている。もしオスが死ぬと

メスの一匹が精巣を発達させオスに変わる。(Gilbert & Epelより) |

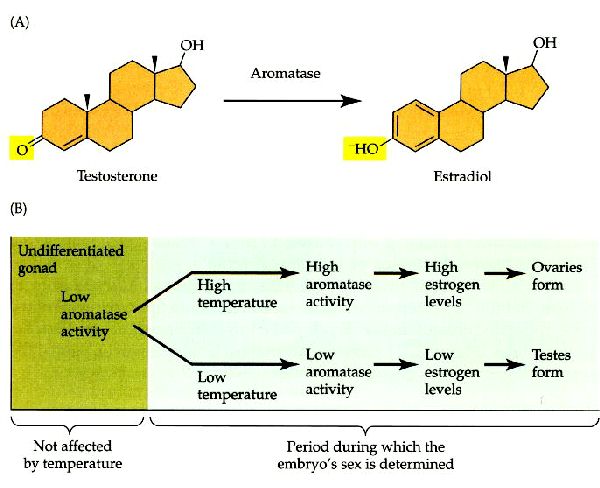

▲酵素アクロマターゼがアンドロゲン(雄性ホルモン)をエストロゲン(雌性ホルモン)に変換するしくみ.カメの例.

高温ではアロマターゼ活性が高く,エストロゲン・レベルが高くなり,未分化の生殖腺から卵巣が形成される.

それに対して低温では酵素活性が低く,エストロゲンが少なく,精巣が形成される.

(Gilbert & Epelより) |

|

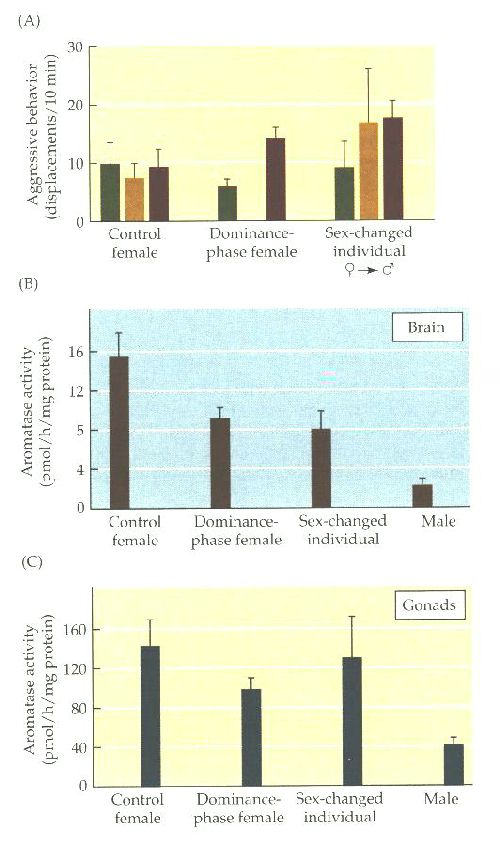

←ハゼの一種の脳と生殖腺のアロマターゼ

活性と威嚇行動の関係

(A)4日め(オスを除く)では威嚇行動の平均値に

統計的差異は無い.5日めではオスが除かれて

優位のメスの攻撃行動が増加した.

緑色バーは4日間の平均

(オスがいる場合)

蜜柑色バーは5日間の平均

紫色バーは犠牲前の観察.

(B)脳内のアロマターゼ活性

(C)生殖腺のアロマターゼ活性

[Black et al.,2005参照]

(Gilbert & Epelより)

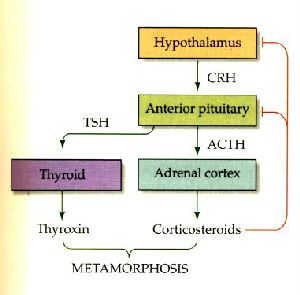

▲変態のホルモン支配 (Gilbert & Epelより) |

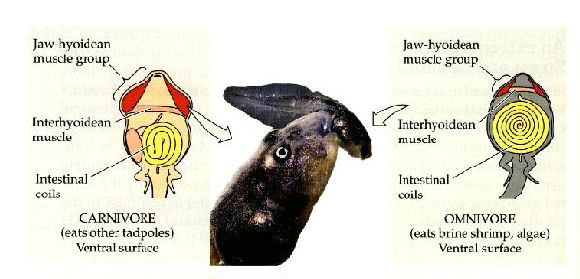

▲スペードフット・ヒキガエルのオタマジャクシの表現型多形(polyphenism。訳語が無いようだ)。

典型的な型(右)は、雑食性で、昆虫やソウ類を食べる。池が急速に干上がると、肉食型になる。

広い口ができ、顎の筋肉が大形化し、腸が肉食餌に適した形態になる。

中央は肉食の幼生が小さな仲間を捕食しているところ。

この変化のシグナルは水量の変化である。[Newman

1989, 1992;Denver 1998参照.

写真はThomas Wiewandtの厚意] (Gilbert & Epelより) |

▲1922年の「もっとも完全に

発達をした男性」コンテストの

優勝者チャールズ・アトラス

男性の偶像となった.

ドラッグに頼らずエクササイズで

筋肉を発達させた人物.

(Gilbert & Epelより) |

|

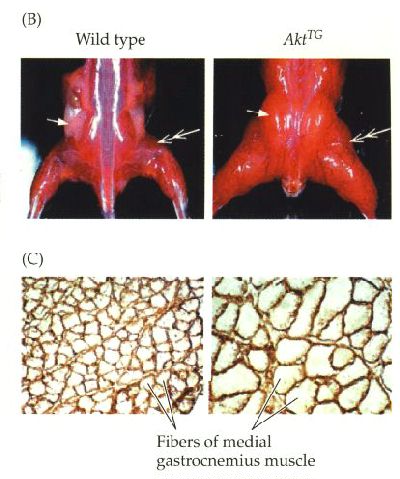

▼IGF-1とAKTの活性が ▼IGF-1とAKTの活性が

筋肉の発達を刺激する.

(A)IGF-1がその受容体

IRS1に結合すると,

この結合物はPI3Kを

活性化し,さらにAKTを

リン酸化する。

AKTは他のタンパク質

をリン酸化する.その

なかにGSK-3βがある.

GSK-3βははelF2Bを

抑制している.

elf2Bはタンパク合成

開始因子である.

このGSK-3βがリン酸

化されるとelf2Bを抑制

できなくなり,タンパク質

が合成される。

AKTのリン酸化によって

他にもタンパク質合成の

抑制がはずれて,

タンパク質が合成される.

それが筋肉の発達に

つながる.

(B)マウス胎児の

Akt遺伝子による

二重矢印の筋肉は

i遺伝子転移マウスの

方が野生型より大きい.

単一矢印は脂肪体の

有無を示す.野生型では

脂肪体がある.

(C)gastrocnemius

筋肉の横断切片.

野生型より繊維が

長く幅広い.

(Gilbert & Epelより) |

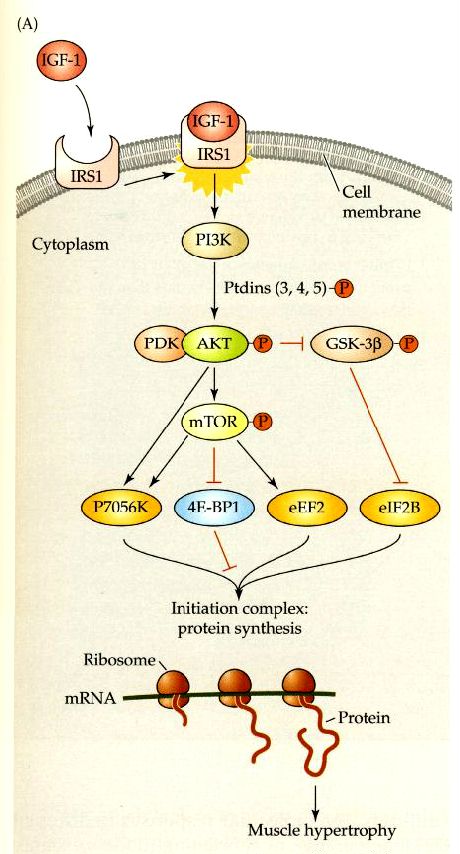

▲ゼブラフィッシュの腸は、共生微生物を欠くと正常に発生しない.

腸のアルカリフォスファターゼ活性が青く示される.8日めの横断切片の刷子縁である.

(A)受精後8日めのゼブラフィッシュ胚の腸で刷子縁にアルカリフォスファターゼ活性があるのが分かる.

(B)同じ日の胚だが無菌のため活性が無い.

(C)無菌のフィッシュの5日めにバクテリアを与えて8日めの胚で活性がある.

[Bates et al., 2006参照;写真はKaren Guilleminの厚意](Gilbert & Epelより) |

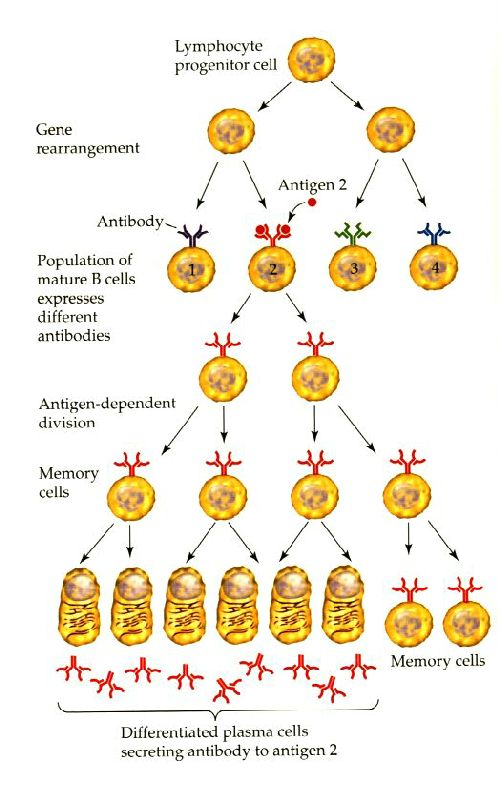

▲クローン選択説.それぞれのB細胞は無数の可能性のなかから一種類の抗体を生産する.

その抗体に特異的な抗原が提示されると、B細胞は分裂し始める.

(マクロファージの消化と抗体の提示は簡略化したため書いていない).この抗原に刺激されて

分裂したほとんどのB細胞は分化し、形質細胞となってひとつの抗体を生産するB細胞クローン

となる.分裂細胞のあるものは記憶細胞となり、もとの抗原と同じものが再侵入するとす早く

反応する.(Gilbert & Epelより) |

|

左側のマメ植物は弱光条件下で生育したもの。

細胞が伸長反応をし、もやし状になった。

右は対照で普通の光条件で生育したもの。

(LIFEより) |

「生物体は、将来の状態と関係ないシグナルには反応しない」

「生物体は、新たな環境シグナルに対する適切な反応を欠いているようである」

●第5項 発生の遺伝子はどのようにして進化を強いるのか

「進化は既にあるものを変化させることによって進む」

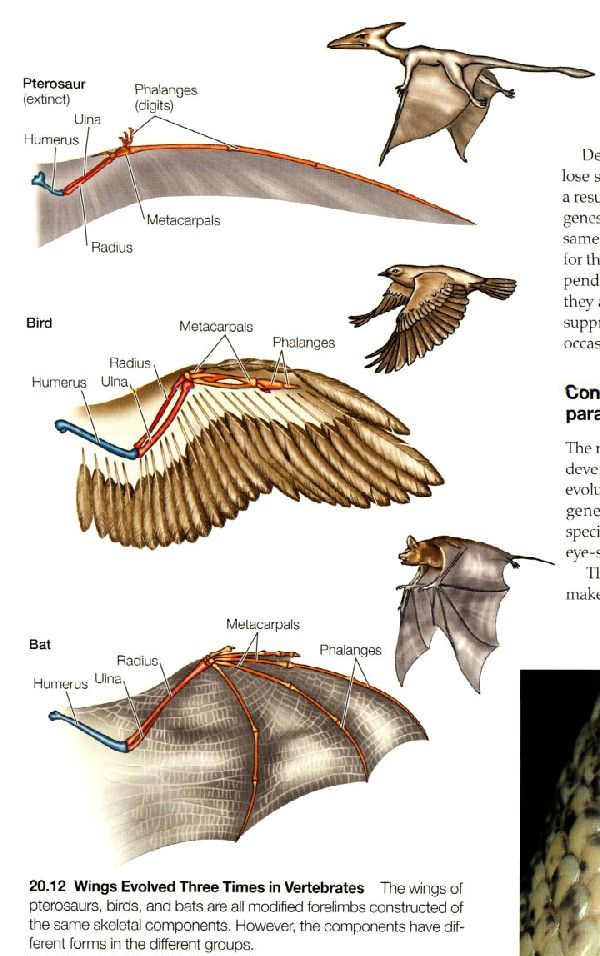

▲翼はセキツイ動物で3回進化した。

翼竜、鳥、コウモリの翼はすべて前肢が変形したもので同じ骨格成分から構成されている。しかし、

違うグループでは構成成分の形態が異なる。(LIFEより) |

|

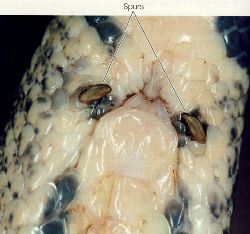

発生遺伝子と失われた構造

ヘビでは背柱の発生におけるホックス遺伝子の

発現が肢形成を抑制する。しかし、ある種のヘビ

では、突然変異が小さな肢を発生させることが

ある。

これらの爪はロイヤル・パイソンの痕跡後肢の

外向きの突起である。

(LIFEより) |

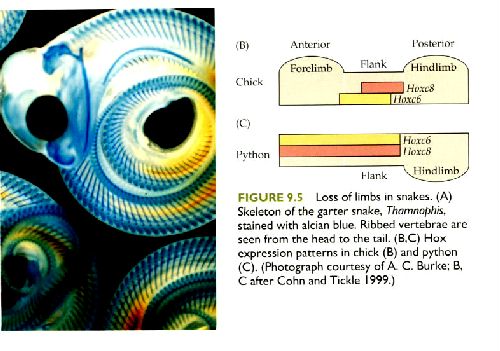

▲ヘビの肢が無くなった。(左)ガーター・スネークの骨格(アルシアン・ブルーで染色)

肋骨が頭から尾まで見られる。

(B)ニワトリのホックス遺伝子発現

(C)パイソンでの発現。(Gilbert & Epelより) |

「保存された発生遺伝子が平行進化をもたらす」

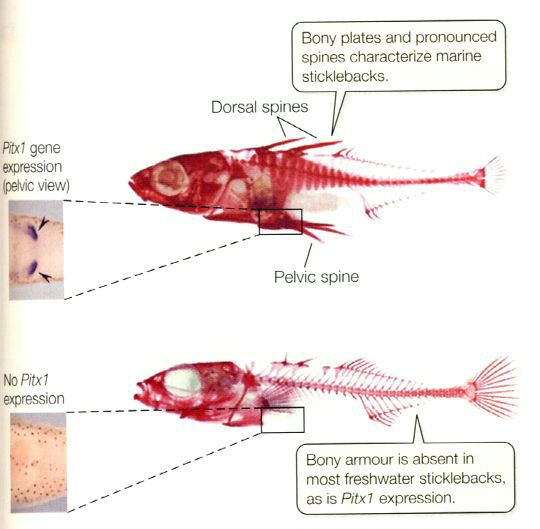

▲トゲウオの平行的系統進化:海にいる3本のトゲがあるトゲウオは小さい(3cm以上はない)。

海洋性トゲウオ(上)は鋭いトゲと装甲を持つ。

多くの独立の例では、淡水性のトゲウオは海洋性の祖先に由来し、刺と装甲は著しく退化、

もしくは消失してしまった。海洋から淡水型への系統的変化は一定して平行的であり、

Pitx1遺伝子発現の欠損の結果である。

Pietx1遺伝子が発現すると、背面と腹面にトゲが発生する。(LIFEより)(Gilbert & Epelより) |

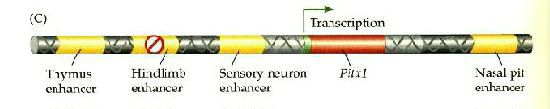

▲淡水魚の遺伝子モデル.Pitxl 1遺伝子の近くに4個の遺伝子を仮定します。

この遺伝子は甲状腺、腹鰭のトゲ、感覚神経、鼻の発現を支配するエンハンサーです。

このうち淡水魚では腹鰭のトゲのエンハンサーは突然変異し、働かなくなってしまったのです。

(Gilbert & Epelより) |

キャロル『シマウマの縞、蝶の模様』(光文社)p.238より

セキツイ動物における骨格の進化を研究するには恰好の例(北アメリカ北部の湖に住むイトヨ)

共通祖先は海生種。今から一万五千年ほど前、氷河が後退を開始したころ、

氷河湖に閉じこめられたイトヨの集団は、その後、トゲの短いタイプ(浅瀬の水底に住む)と

トゲの長いタイプ(水深の深い水域の中層に住む)に進化した。

長いトゲは魚食性の魚に丸呑みされることを防ぐ。

しかし、水底ではヤゴはこのトゲを捕まえる。そこで水底では短いトゲを持つタイプが急速に進化した。

ブリティッシュコロンビア州の湖に住むイトヨでピトックス1遺伝子の発現を調べたところ、

腹鰭の肢芽で特異的に発現が欠けていることが分かった。

遺伝子のスイッチに変化が起きて後肢での発現が打ち切られたせいである。

進化の過程でこのスイッチが変化したことで、魚の発生全体に必須な遺伝子には影響を及ぼすことなく、

ピトックス1遺伝子が腹鰭形成に及ぼす機能が変化したのである。

アイスランドの湖で採集した貧弱なトゲをもつ別のイトヨ集団でもこれと同じピトックス1遺伝子の発現の変化

が独立して起こっているのが見つかった。

キャロル 進化的革新の四つの秘訣

新しい形態はいかにして進化するか

(1)すでに存在するものを使う

例 クモの紡績突起

昆虫の翅の進化

翼の進化

既存の付属肢の変型なのである

(2)多機能

(3)重複

機能が重複している多機能の器官では

二つの器官に役割を振り分ける

(4)モジュール性 (モジュールとは集合部品のこと)

個々の部分の変形や特殊化を可能にする

|

|

|