高校生物 効果器 作動体 主に 筋肉と筋収縮 by 池田博明

●第1項 作動体 筋肉

受容された刺激に応じて,動物は反応を示す。 その際に働く器官が作動体(効果器。motor)である。作動体には腺や筋肉がある。べん毛や繊毛,発電器や発光器も作動体である。

(1)外分泌腺と内分泌腺

消化腺や汗腺などは外分泌腺で,消化酵素や 汗などの分泌物を放出する導管がある。 一方,内分泌腺には導管はなく,ホルモンを血液に放出する。ともにその働きは自律神経系やホルモンによって調節される。

私たちヒトの筋肉はいろんな観点から分類される。

| 場所による分類 |

細胞による分類 |

神経支配による分類 |

| 骨格筋 |

横紋筋 |

(多核) |

随意筋 (脳神経支配) |

| 心臓筋 |

不随意筋(自律神経支配) |

| 内臓筋 |

平滑筋 |

(単核) |

さらに,骨格筋には2種類のタイプの筋原繊維がある。

=========================

赤筋 白筋

----------------------------------------------

ミオグロビンが多い ミオグロビンが少ない

酸素と結合(鮮赤色)

持久力あり 瞬発力あり

有酸素運動に適する 無酸素運動に適する

例.マグロ 例.カレイ,ヒラメ

==========================

ヒトでも赤筋繊維と白筋繊維の割合には個人差があり,遺伝的に決まっている。 |

(2)骨格筋

骨を動かす横紋筋が骨格筋である。刺激に対する筋肉の反応(収縮)を記録する装置をキモグラフという。収縮が短時間なため音叉で時間を記録する。1回の刺激で短い一度の収縮と弛緩が起きる。これを単収縮(またはれん縮)という。刺激を急速に何度もくり返すと単収縮が重なった不完全強縮が起き,さらに刺激を短くしてくり返すと完全強縮が見られる。

ふつう体内で起こる筋肉の収縮は強縮であり,脳などの中枢から毎秒50回程度の刺激が運動神経を経て伝えられることによる。

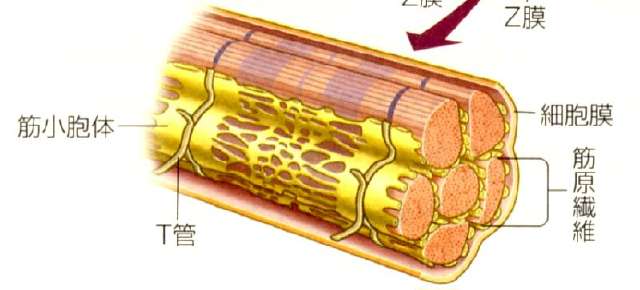

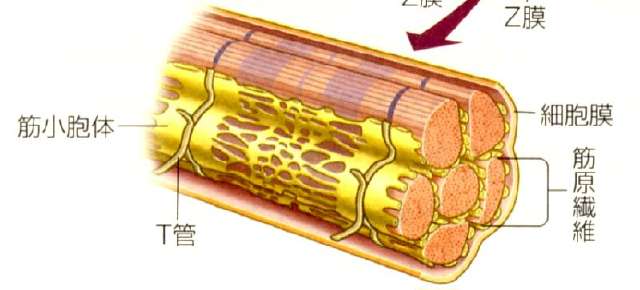

骨格筋は多数の筋細胞でできている。筋細胞は筋繊維とも呼ぶ細長い多核の細胞である。運動神経の神経終末からアセチルコリンが放出され,骨格筋のアセチルコリン受容体に結合すると,骨格筋に活動電位が伝わり,筋収縮が起こる。

筋繊維は興奮により収縮する(ON)・しない(OFF)という全か無かの法則に従う収縮を示すが,筋細胞ごとに収縮の閾値が異なっているため,刺激が強くなるほど収縮する筋細胞の数が増え,骨格筋の収縮は強くなる。

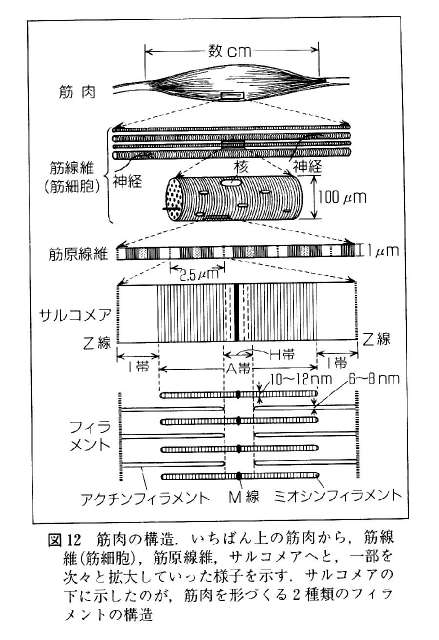

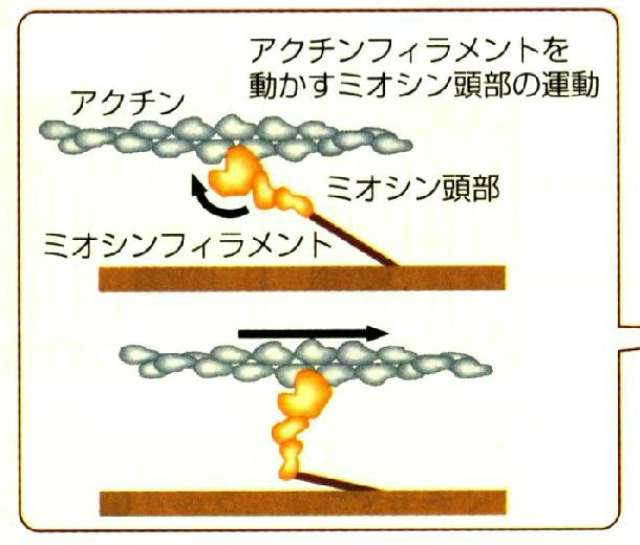

骨格筋の構造と収縮のしくみは,ハックスリーらの「滑り説」(1954年)で説明される。他の仮説では「折れ曲がり説」=刺激により(+)(-)が変化し、引き合うという説があった。ジーン・ハンソンはグリセリン筋の電子顕微鏡像を観察して提示し、「滑り説」を補強した。

1943年にATPを用いて筋収縮を初めて人工的に起こしたセント・ジェルジは『筋収縮の化学』(1951年)のなかで,筋収縮の基本は「アクチンとミオシンという収縮タンパク質,ATP,イオン」という物質の相互作用であると言い切っている。この見通しは正しかった。

収縮タンパク質

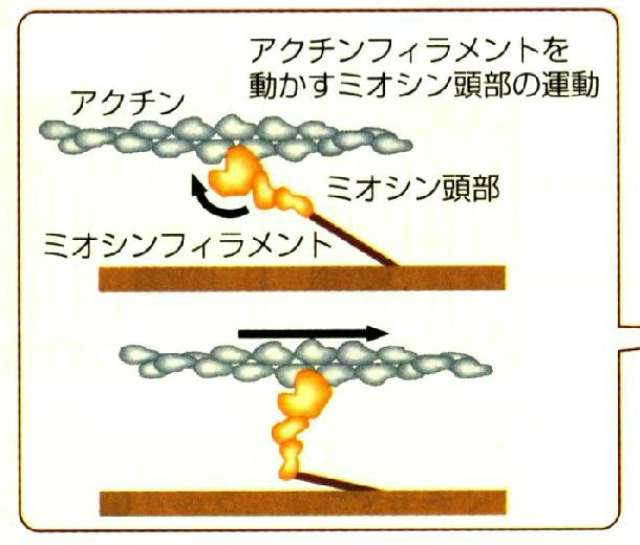

筋肉をほぐすと筋繊維(筋細胞)になり,筋繊維をほぐすと筋原繊維になる。その筋原繊維はさらにアクチンという

細いフィラメントとミオシンという太いフィラメントになる。この2種類のフィラメントが交互にとなり合っている。

「滑り説」以前には筋収縮はこのフィラメントがバネのように縮むと考えられていた。しかし,

「滑り説」ではミオシンのすき間にアクチンが滑りこむというのだ。アクチンはいったいどこからそんな力を得るのか。

「滑り説」は賛否両論を巻き起こし,その正しさが証明されるまでに30年近くを要した。

ATP

滑りのためにエネルギーを供給するのはATPであった。

細胞膜を破壊したグリセリン筋(ニワトリやウサギの骨格筋をグリセリンに浸けたもの)を筋原繊維にほぐし,スライドグラス上でATPの水溶液をかけると,みるみる収縮していく。

生命反応が眼下で起こったような感動がある。 滑りのためにエネルギーを供給するのはATPであった。

細胞膜を破壊したグリセリン筋(ニワトリやウサギの骨格筋をグリセリンに浸けたもの)を筋原繊維にほぐし,スライドグラス上でATPの水溶液をかけると,みるみる収縮していく。

生命反応が眼下で起こったような感動がある。

イオン

筋収縮の主役はカルシウム・イオンである。取り出した筋原繊維にATP水溶液をかけただけでは収縮しないのだが、そこにCa2+を加えると収縮したのである。

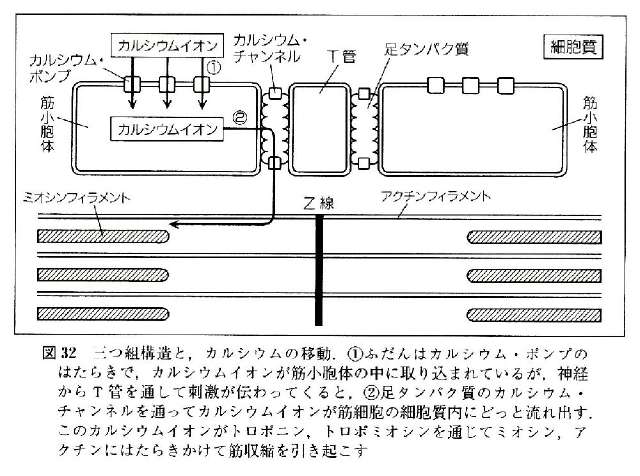

筋細胞膜に興奮が伝わると,T管によってそれが筋原繊維を囲む筋小砲体に伝わり、筋小砲体からCa2+が放出される。Ca2+はトロポニンと結合する。トロポニンとトロポミオシンは筋収縮を阻害するタンパク質である。そのトロポニンの構造変化によって、ミオシン頭部がアクチンフィラメントに結合できるようになる。トロポニンは江橋節郎の発見である(1965年)。

興奮が止むと,Ca2+の放出も止まる。

筋小砲体のカルシウム・ポンプは常時Ca2+を筋小砲体に取り込んでいるので,筋原繊維周囲のCa2+濃度は下がり,筋肉は弛緩する。

1907年 ベラッチ 筋原繊維を取り巻く膜構造(=小胞体)がある

1935年 ローマン ATPの化学構造を発表

1939年 エンゲルハルト夫妻 ミオシンにATPアーゼとしての作用があるという発見

1941年 リップマン 高エネルギーリン酸結合を提唱

1943年 鎌田武雄

カルシウム注入が筋収縮を起こす

カルシウムと結合するXがある

刺激によりXはCaを遊離し、Caが収縮を起こす

1948年 ハイルブラン 筋繊維+ATPでは収縮は起こらない+NaClで収縮

1959年 アンネマリー・ウェーバー 筋収縮には微量のCaが必要 |

1942年 セント=ジェルジ

ウサギのひき肉から

KClで抽出したタンパク質に

ATPを滴下して、収縮を再現

1945年 ポーター 小胞体と名づ

けた

1961年 江橋節郎

カルシウムなしでは

ATP−アクトミオシン系の反応は無いことを発見

神経の興奮が伝わると、小胞体からCaイオンが放出される。

↓

ミオシンがATPアーゼ作用をもつ

↓

ATPのエネルギーで筋収縮が起こる

↓

小胞体は能動輸送でCaイオンを回収

↓

Caイオンが減って筋肉は弛緩する

クレアチンリン酸

筋肉にはATPのほかにもエネルギーを供給する高エネルギーリン酸結合をもつ物質がある。クレアチンリン酸である。クレアチンリン酸は激しい運動ではATPにエネルギーを与えて消費され,ATPに余裕があるときはATPからエネルギーをもらって合成される。クレアチンリン酸は筋肉のエネルギー貯蔵庫である。

(5) 筋収縮と乳酸

1780年 シェーレ サワー(すっぱい)・ミルク中に酸を発見、乳酸であった

1807年 ベルッツェリウス シカの筋肉中に乳酸を発見

1877年 ホッペ=ザイラー グリコーゲンから乳酸ができる

同年 ベルナール 肝臓にグリコーゲンを発見

1907年 フレッチャーとホプキンス 筋収縮で乳酸が生産、無酸素では蓄積する

酸素の存在下で乳酸は消失

1918年 マイヤーホフは乳酸生成のエネルギーが筋収縮を起こすと仮説(乳酸学説)。これは、誤りだった

1927年 フィスケとサバロウ 筋収縮とクレアチンリン酸の関係を発見

赤筋と白筋

横紋筋には性質の異なる2種類の筋肉があり,運動生理学で注目されている。赤筋と白筋である。色のちがいは含まれるミオグロビン量のちがいによる。白筋は収縮は速いが持久力は低く,疲れやすい。カレイなど白身の魚を連想すればよい。じっと海底にひそみ,敵に襲われて逃げるときは一瞬の筋収縮である。いわば短距離型の無酸素運動に適している。赤筋は収縮は遅いが持久力は高い。マグロなど遠洋をゆっくり泳ぐ魚の筋肉を連想すればよい。長距離型の有酸素運動に適している。もっとも,マグロといえども赤筋だけではない。赤筋と白筋は混じり合っている。混合割合は遺伝的なもので,要するに生まれつき長距離型のひとと短距離型のひとがいるということである。競技者の赤筋と白筋の割合を調べたデータがあるが,訓練によって変わったのではない。自然と自分の筋肉に合った運動を選んだ結果である。

|

筋肉のメッセージ

筋肉細胞から放出されるメッセージ

↓ ↓

ミオスタチン=<成長するな> カテプシンB =<記憶力が高まる>

(=無駄なエネルギーを防ぐ)

ベルギーにいる牛はミオスタチンという物質が働いていないために、筋肉が付きすぎている。

筋肉はありすぎるとエネルギーを浪費する。

そのため筋肉はミオスタチンを使ってエネルギーの浪費を抑えている。

(NHKスペシャル「人体 第2話 脂肪と筋肉が命を守る」2017年11月5日放送)

|

世界で6億人以上が"肥満"といわれる現代。日本でも、2000万人近くが「メタボ」あるいは「メタボ予備群」とされています。「メタボなんて、ちょっと太って見た目が悪いだけ」だなんて思ったら、とんでもない!メタボとは、糖尿病、心筋梗塞、脳梗塞など、さまざまな病気を引き起こして、年間280万人もの命を奪っている恐ろしい体の状態なのです。最新研究から、そんなメタボの「本当の恐ろしさ」が見えてきました。

内蔵型肥満によって引き起こされるメタボリックシンドローム

食べ過ぎや運動不足によって体内のエネルギーが過剰になると、私たちの体の中の脂肪細胞は、余ったエネルギーを脂肪として蓄え、どんどん大きくなります。なんと、1個の脂肪細胞が、体積にして最大およそ1000倍にまで膨らむことができるのです。でも、エネルギー過剰な状態が続くと、脂肪細胞は限界までパンパンに膨らみ、それ以上脂肪を蓄えることができなくなります。すると、脂肪細胞に「ある異変」が起きはじめることが分かってきました。 それを発見したのが、肥満研究の第一人者、

アメリカ・ハーバード大学のゴーカン・ホタミシュリジル教授です。「肥満の人とそうでない人の脂肪細胞を比べると、肥満の人の体内では、免疫を活性化する物質が過剰に放出されていることが分かった」と語ります。

細菌やウイルスなどの外敵が侵入したときに、それを察知した免疫細胞が「敵が来たぞ!」という"メッセージ"を仲間の脂肪細胞に伝えるために放出する物質です。メタボの人の体内では、脂肪細胞が、敵もいないのに誤作動によってこのメッセージを放出している可能性があるのです。

脂肪細胞から放出された 脂肪細胞から放出される"メッセージ物質" 「敵がいるぞ!」というメッセージを全身に送る この物質を受け取った免疫細胞は活性化し、いわば「戦闘モード」に入って、敵を探して動き回ります。そして、血管の壁の内部にまで入り込みます。すると免疫細胞は、そこに過剰に蓄積したコレステロールを「処理すべき異物」と認識して、次々と食べ始めます。ついには、コレステロールをため込んでパンパンに膨れあがった免疫細胞が破裂。免疫細胞の中に含まれていた、外敵を攻撃するための有毒物質が辺り一面にばらまかれ、血管の壁を傷つけてしまうのです。

暴走した免疫細胞は様々な場所を痛めつけ、心筋梗塞や脳梗塞、腎臓病、糖尿病などを引き起こしていきます。 コレステロールを食べる免疫細胞(CG) コレステロールを食べる免疫細胞(CG) こうして、さまざまな病気の根本にある「メタボの"本当の恐ろしさ"」は、"免疫の暴走"にあることが明らかになってきました。このメカニズムの解明により、免疫の暴走を抑えることでメタボによる病気を予防するという新たな治療戦略の臨床試験が、今まさに世界規模で行われています。2017年8月に発表された研究では、「免疫抑制剤」という薬を使って免疫の暴走をうまく抑えると、心筋梗塞の再発が24%減少したという結果が出ています。

こうした研究が進むことで、メタボをきっかけとしたさまざまな病気を根本から防ぐことができるようになると期待されているのです。 |

参考 ヒトの筋肉量を求めるには体重と体脂肪率が分ればよい

脂肪量 = 体重 × 体脂肪率

筋肉量・骨量 = 体重 − 脂肪量

筋肉量 = 筋肉量・骨量 ÷ 2

筋肉率 = 筋肉量/体重 × 100

25歳から毎年 1%ずつ 筋肉量は減っていく

(2008年1月 世界一受けたい授業 東京大学・石井直方講師より)

第2項 作動体 発電器と発光器

(1) 発電

電気魚の発電器は筋肉が変化したもの

(2) 発光

発光器をもつ発光生物 ホタル

発光物質 ルシフェリン (低分子物質) + ルシフェラーゼ (発光酵素)

ホタルの発光には酸素が必須

ウミホタルの発光には酸素は不要。

ウミホタルのルシフェリン、ルシフェラーゼはホタルのそれとは異なる。

発光生物は多様

実験 ウミホタルを使った発光実験 生徒実験中,もっとも人気の高い実験

学生実習で発光生物の正体を発見 池田博明

1972年,大学3年時に小樽にある忍路臨海実験所で学生実習を行った。本来の学生実習は厚岸で行われるのだが,たまたまこの年,厚岸の実験所が改築で,実習場所が変更されたのだった。

実習の内容はウニの発生の観察やプランクトンの観察など盛りだくさんだった。もともと生き物が大好きな学生たちの集団だから,実習はどれもこれも魅力的なものだったが,なかでも私たちを魅きつけたのは夜の海だった。船を出すと真っ暗な海の中にきらきらと光る小さな発光体があるのだ。

助手の方に聞いてみると夜光虫だろうと言う。夜光虫という響きは想像を刺激した。なんとかその生き物を見てみたいものである。

こんなとき、率先して提案するK君が言った。「夜光虫を採りに行こう」。

勝手に船を出すことは禁止であったが,そんなことを気にするK君ではない。さっそく二、三人で夜の海に漕ぎ出すこととなった。禁止されている行動をするというのはわくわくするものである。

夜の海のあちこちで夜光虫らしきものは光っていた。採集道具を持っていかなかった私たちは早速沖の表面の発光体を手ですくった。確かに採ったと思った。

懐中電灯で手のひらのなかを見ると、夜光虫は入っていない。オキアミが採れているだけである。

取り逃がした。残念! やり直しである。

再び発光体をすくう。手のなかを見る。やはりオキアミである。今度はバケツにそれを入れた。

何度繰り返しても夜光虫らしきものは採れない。

そのうち私たちは気がついた。光っているものは夜光虫ではない。このオキアミである。

そう思ってよく観察するとオキアミの体の一部が光っていた。

オキアミ自身には発光体はないのだが,寄生している発光バクテリアが光っているのだ。

大発見である。実験室に帰った私たちは助手の方に意気揚々と報告した。

光っているのは夜光虫ではなくて、オキアミの発光バクテリアです、と。

助手の方から帰ってきた言葉は禁止事項である船を漕ぎ出した勝手な行動に対する大目玉だった。海流に流されたら、外海に出てしまい、ロシアの方に行ってしまうというのであった。

|

BACK TO title page

参考文献

丸山工作 『筋肉のなぞ』 岩波新書 1980

丸山工作 『生命現象を探る』 中央公論社 1972

丸山工作 『生化学の黄金時代』 岩波書店 1990

丸山工作 『生体物質とエネルギー』 岩波書店 1992

丸山工作 『生化学の夜明け』 中央公論社新書 1993

|  滑りのためにエネルギーを供給するのはATPであった。

細胞膜を破壊したグリセリン筋(ニワトリやウサギの骨格筋をグリセリンに浸けたもの)を筋原繊維にほぐし,スライドグラス上でATPの水溶液をかけると,みるみる収縮していく。

生命反応が眼下で起こったような感動がある。

滑りのためにエネルギーを供給するのはATPであった。

細胞膜を破壊したグリセリン筋(ニワトリやウサギの骨格筋をグリセリンに浸けたもの)を筋原繊維にほぐし,スライドグラス上でATPの水溶液をかけると,みるみる収縮していく。

生命反応が眼下で起こったような感動がある。