|

高校生物 神経と興奮 by 池田博明

第1節 神経系の構造と機能

【参考】ヒトの中枢は骨で保護されている。しかし,頭蓋の骨は薄く,壊れ易い。交通事故では四輪車の天板に頭蓋を打ち付けて死亡してしまう例が多い。 ●第2項 神経細胞とは何か

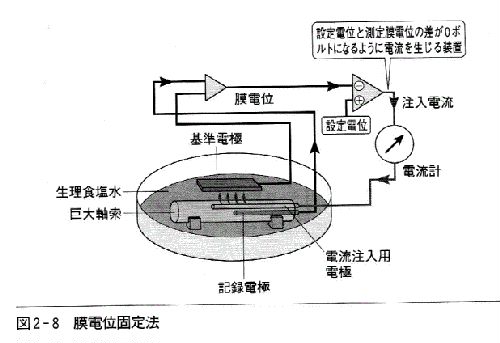

活動電位の記録

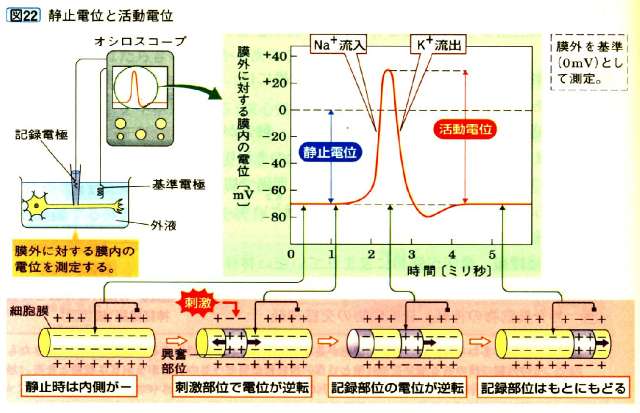

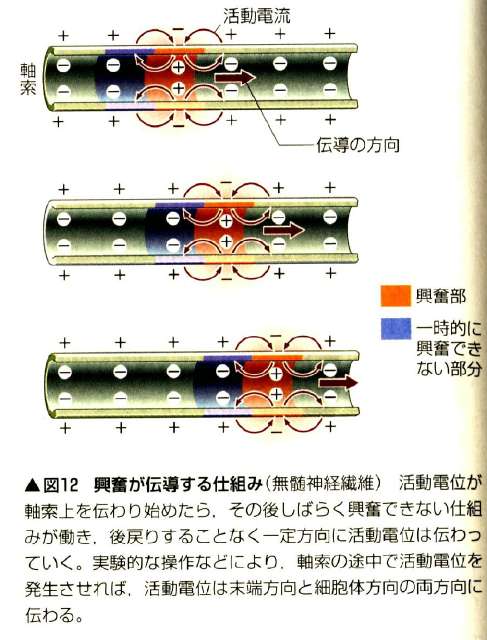

興奮が起こると,興奮部とその隣接部の間に電位差が生じ,電流が流れる。活動電位の発生に伴って流れるこの電流を活動電流という。この活動電流が刺激となって隣接部が興奮し,次々と隣へ隣へと興奮が伝わっていく。これが興奮の伝導である。 興奮が起こると,興奮部とその隣接部の間に電位差が生じ,電流が流れる。活動電位の発生に伴って流れるこの電流を活動電流という。この活動電流が刺激となって隣接部が興奮し,次々と隣へ隣へと興奮が伝わっていく。これが興奮の伝導である。

興奮部はすぐには再び興奮することはできないため,興奮は一定の方向に伝わっていく。ただし,軸索の途中を人工的に刺激させた場合には,興奮は細胞体方向と軸索末端方向の両方に伝わっていく。 興奮部はすぐには再び興奮することはできないため,興奮は一定の方向に伝わっていく。ただし,軸索の途中を人工的に刺激させた場合には,興奮は細胞体方向と軸索末端方向の両方に伝わっていく。

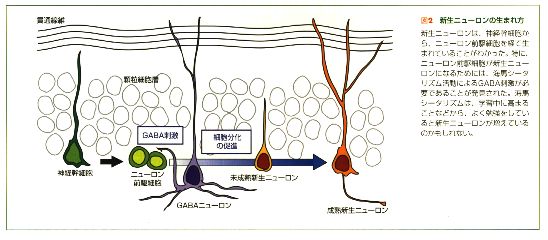

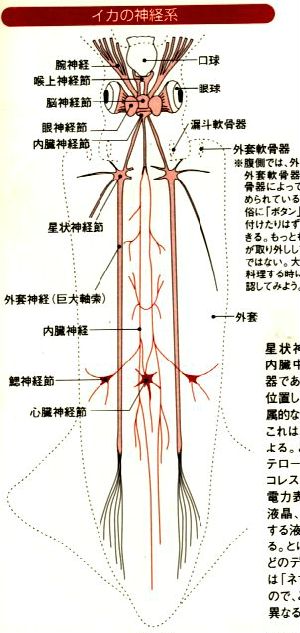

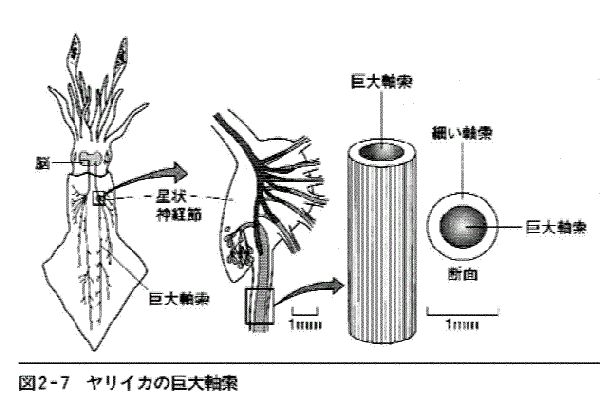

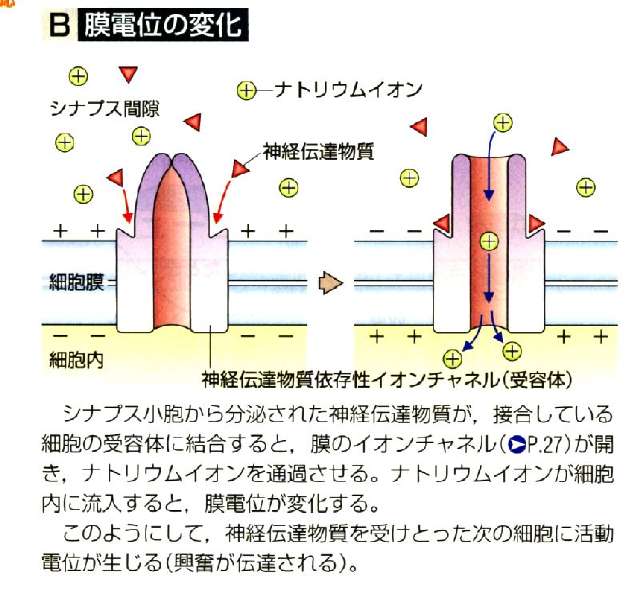

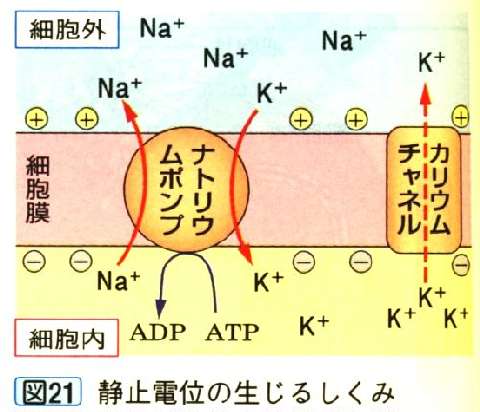

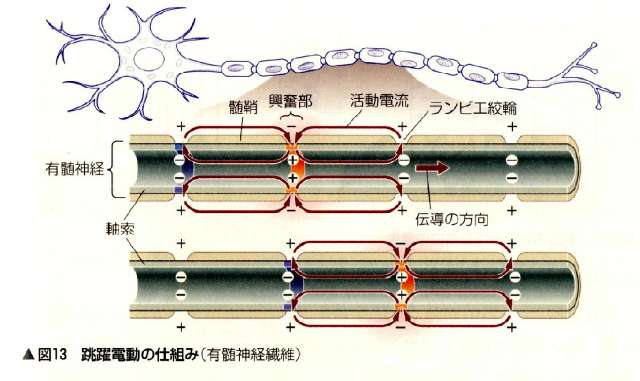

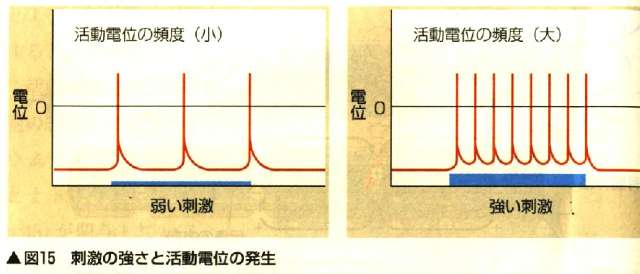

無髄神経の場合には軸索の隣接部に興奮が伝導する。しかし,有髄神経の場合には髄鞘が絶縁体の働きをする。絶縁体とは電気を流さない物体である。したがって,興奮はランビエ絞輪の部分だけで起こり,絞輪から絞輪へとびとびに伝導する。これを跳躍伝導といい,伝導速度が大変に早くなる。 無髄神経の伝導速度は軸索の直径が大きいほど早くなる。イカの直径520μmの無髄神経でも秒速35mだが,ネコの直径20μmの有髄神経では秒速110mにもなる。 ●第4項 全か無かの法則  刺激の強度と興奮の発生に関しては全か無かの法則(all or none law)が成り立つ。興奮が発生する最小の刺激を閾値という。1本の軸索は閾値以下の刺激ではまったく興奮せず,閾値以上の刺激では興奮の大きさ(活動電位の大きさ)は一定である。刺激を強めても興奮の大きさは変わらない。 刺激の強度と興奮の発生に関しては全か無かの法則(all or none law)が成り立つ。興奮が発生する最小の刺激を閾値という。1本の軸索は閾値以下の刺激ではまったく興奮せず,閾値以上の刺激では興奮の大きさ(活動電位の大きさ)は一定である。刺激を強めても興奮の大きさは変わらない。つまり、軸索は刺激に対して興奮する(全,ON)か,興奮しない(無,OFF)かのどちらかである。これを全か無かの法則という。 しかし,私たちは刺激の強度を区別している。強い刺激は興奮の発生頻度が高いのである。神経細胞は刺激の強さというアナログな情報を,興奮の頻度というデジタルな情報に変換して伝えているのである。 ただし,受容体となる神経細胞(感覚細胞)によって閾値は異なっている。感覚器から出る神経は多くの軸索の束である。したがって,強い刺激ほど多くの神経細胞を興奮させることができる。 ●第5項 興奮の伝達 電気器具の場合には,電線が途切れたら電流はしゃ断される。軸索末端(神経終末と呼ぶ)まで来た興奮は,シナプスで電気的にはしゃ断される。電流は流れない。ここでシナプスのすき間(シナプス間隙)を伝わるのは化学物質である。 シナプスでの情報が伝わる仕組みを伝達といい,情報を運ぶ物質は神経伝達物質である。 神経伝達物質による化学的シナプスのほかに,電気的シナプスもある。電気的シナプスでは神経細胞どうしは完全にはしゃ断されておらず,ギャップ結合で接着している。 ■伝導は電気的,伝達は化学的な情報を伝える手段 神経終末を電子顕微鏡で観察すると,小さな果粒がたくさん見える。この果粒がシナプス小胞で,内部に神経伝達物質が含まれている。 興奮が伝導すると,シナプス小胞から神経伝達物質が放出され,シナプス間隙を横切って次の細胞の神経伝達物質依存イオンチャネルに結合する。すると,チャネルが開いてNa+が通過する。その結果,隣の細胞に活動電位が生じ,興奮が伝達したことになる。神経伝達物質はすみやかに分解されたり,回収されたりするため,次の伝達が可能になる。 1個の神経細胞上にはたくさんの軸索がシナプスを形成し,その結果,周りからたくさんの情報が伝えられる。その結果,神経細胞体で情報の統合が行われる。

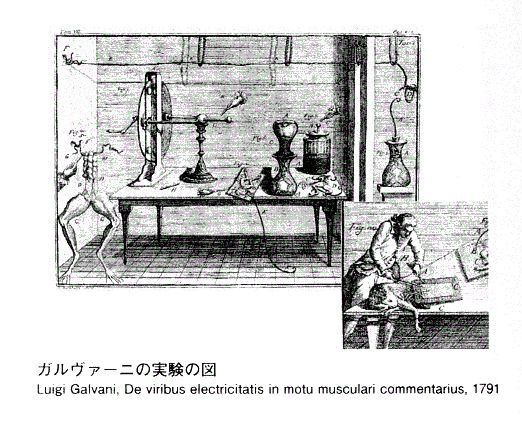

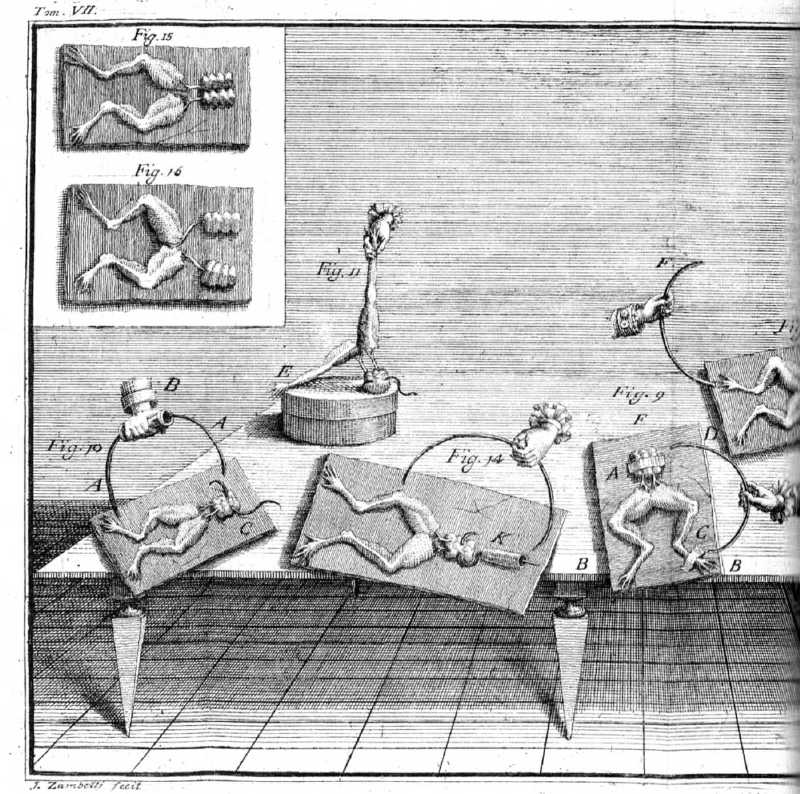

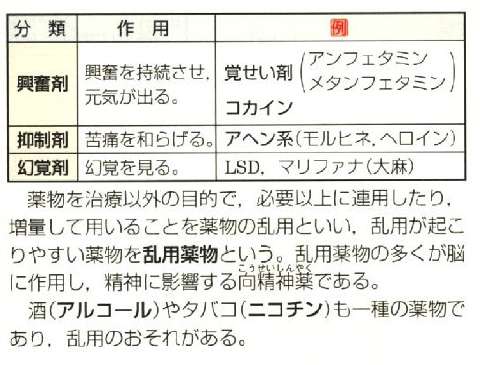

レーヴィの実験 2匹のカエルから心臓を取り出し,リンガー液に浸した。一方の副交感神経を電気刺激すると心臓Aの拍動は遅くなった。次にこの心臓を浸したリンガー液を別の心臓Bを入れたリンガー液に加えた。すると,心臓Bの拍動も遅くなった。 リンガー液を通して副交感神経から出た拍動抑制の化学物質が心臓Bにも作用したのである。この化学物質の正体はアセチルコリンと名づけられた。交感神経末端からはアセチルコリンとは逆作用のノルアドレナリンが得られた。  現在までに多くの神経伝達物質が発見されている。これら神経伝達物質の量の過剰や不足が様々な精神疾患に関連することが知られてきた。  例えば統合失調症はドーパミンの過剰が,そううつ病はノルアドレナリンやセロトニンの過剰(そう状態)や不足(うつ状態)が主な原因と疑われている。さらに,吸飲する薬物が神経に影響を及ぼす例も知られてきた。薬物またはドラッグには神経を興奮させるアッパー系の薬物(コカインやアンフェタミンなどの覚せい剤)と,痛覚を抑制し神経興奮を鎮静するダウナー系の薬物(モルヒネやヘロインなど)がある。ドラッグ摂取が習慣になり依存症に陥る場合が多く,いちど依存性ができるとなかなか治らない。タバコに含まれるニコチンは,少量ではアッパー系の,多量ではダウナー系の作用を示す。タバコも依存性の強いドラッグの一種である。 ケシに含まれる麻薬成分モルヒネがヒトの脳に作用できるのは,脳内にモルヒネ受容体をもつからである。では,なぜヒトにモルヒネ受容体があるのだろうか。それはヒト自身がモルヒネ類似物質を作っているからだ。その物質は苦痛を和らげる効果を持っているにちがいない。このような予想をたててヒトの脳内麻薬が探索され,脳下垂体からエンドルフィン(エンドは「体内の」の意。最初はエンドモルフィンと呼ばれた)が発見された。身体に苦痛があると分泌されて,実際に陣痛などの苦痛を和らげる働きをしている。走りこんでくるとランナーズ・ハイという快感が得られるのもこのエンドルフィンの効果と考えられている。

|

|||||||||||||||||||||||||