高校生物 系統と分類 by 池田博明

生物の多様性

この地球上には,体のつくりや生活のしかたが異なるさまざまな生物がいる。この章では,このような多様な生物を分類する方法と生物の進化の道すじや類縁関係(系統)を調べる方法を学ぼう。

啓林館の主に平成6年度版の『生物II』より引用した。新編集で画期的な教科書だった。

進化メーリングリスト[EVOLVE]と岩波書店の雑誌『科学』で,進化の教科書が話題になったことがあります(1997年2月),そのときの意見を紹介します。→進化を教える教科書について】

第1節 生物の分類と系統

ニューギニア山中の現地人は137種の鳥を識別している。分類学者が調べたところ,その地域に生息する鳥は138種で,現地人は1種だけをよく似た他の種と混同しているにすぎないことが分かった。このように生物に名前をつけて区別することは人間の生活にとって大切であり,必要なことであった。

現在までに,約180万種の生物に名前が付けられている。これらは生物学的に,どのように分類されているのだろうか。

●第1項 人為分類と自然分類

ギリシャの哲学者アリストテレスは生物を動物と植物に二分し,さらに動物を陸生,水生,空中生活で分けた。植物の方は茎の特徴で木本や草本などに分けた。生活域や茎の特徴のような特定の性質だけに注目し,生物を実用的,または形式的なやり方で分類することを人為分類という。たとえば,茎の特徴からすると,カラスノエンドウとオランダイチゴは草本に,サクラとエンジュは木本に分類される。

しかし,生殖器官である花の構造を中心とし,生物どうしの類縁関係(系統)を考えて,総合的に分類すると,左右相称花で合弁のカラスノエンドウはエンジュと同じマメ科に,放射相称花で離弁のオランダイチゴはサクラと同じバラ科に分類できる。このような類縁を正しく反映した分類が自然分類である。

分類の指標となる形態的要素を形質とよぶが、自然分類をおこなうためには、類縁をよく反映している形質を選ぶ必要がある。この作業を形質の重みづけという。

進化の歴史を反映した自然分類のためには,生物の外部形態ばかりでなく,内部形態,発生様式や生活環,化石などを比較して,形質を総合的に考えることが必要である。

●第2項 分類の方法

アリストテレスの分類は18世紀まで使われたが,新しい生物の発見があいつぐと,この枠に入りきれないものも多くなった。また,はじめのうち,生物は慣用名でよばれたが,ちがった生物を同じ慣用名でよんだり,分類と関連のない不適当な名前もあって,分類学は混乱していた。

【分類学の父】分類学の父といわれるリンネは,『自然の体系』(1735年)の中で,種の概念を確立し,種が生物分類の基本的単位であると述べた。

リンネは生物は神が創造したものであり,種は不変であると考えていたため,進化という考えは持っていなかった。また,リンネの分類の方法は,植物を花の雄ずいと雌ずいの数と性質で分類するという人為的なものであった。

生物の種は変化し続け,新しい種が生じ,古い他の種が絶滅していくという現代的な種の考え方は,ダーウィンが『種の起源』を著した以後と考えられる。生物が進化してきた経路が系統であり、この経路を推定し、それから示される生物の類縁関係にもとずいて分類するのが系統分類である。現在では、系統分類が真の自然分類であると考えられている。

『種の起源』第13章に、ダーウィンの系統分類の考えが示されている。『種の起源』に唯一含まれている分岐の概念の図を参考にしながら、ダーウィンは多くの遺伝形質を共有しているものから、属、亜科、科というふうに統合されていくのが自然だと記述している。しかし、形質が似ているからといって祖先が共通とは限らない。ダーウィンが「適応形質」ないしは「相似形質」と呼ぶ類似があるからだ。いわゆる「相同な形質」こそ重視されなければならない。そこで「痕跡器官」の重要性が増すことになる。痕跡器官は、適応的な意味は小さくとも、進化的な意味は大きいからである(ダーウィンの用語では「変化に伴う由来」)。ダーウィンは形質を考察するときの注意点まであげている(光文社古典文庫『種の起源(下)』285-)。

また、なぜ中間的な種が見つからないのかという説明に、ダーウィンはふたつを挙げている。ひとつは属に含まれる種が少ない「異常型」の生物は失敗したグループであるという見方、もうひとつは中間的な種が絶滅してしまった可能性である。ダーウィンが例にあげているのは鳥で、ほかのセキツイ動物から孤立しているのは絶滅によって説明できると言う。それに比べて、甲殻類は広く多様な種類が連鎖している。

「相同な形質」の例としてダーウィンが挙げているのは、肢の骨、昆虫の口器、頭骨を構成する骨、葉が変形した花の基本構造、甲殻類の付属肢などである。 |

【種とはなにか】 分類の単位となる種(英語ではspecies)とはなんだろうか。

種はほぼ形態的に共通したつくりをもつ個体の集まりであり,同一の種内では,種を構成する個体は遺伝的に安定した一定の形態的,生理的,生態的特徴をもち,それによって他の種とは区別できる。

種は,自然の状態で交配が行われ,次の世代へ形質を伝えていく繁殖集団であり,他の繁殖集団とは生殖的に隔離されている。また,種は不変のものではなく,その中にいろいろな変異を含み,時間とともに変化したり,新しい種となる種分化の可能性をもっている。

生物が進化してきた径路が系統であり、この径路を推定し、それから示される生物の類縁関係に基づいて分類するのが系統分類である。現在は系統分類が真の自然分類であると考えられている。

種の識別は,動物の場合には個体の形態に差があることで行われる。雌雄は形態差があっても同種である。どの程度の差があると別種とするのかは経験によってなされていることが多く,普遍的な原則はない。ただし形態差の程度は生殖隔離の差に応じて違っている場合が多いと考えられている。繁殖可能な子が生まれるようであれば,同種である。異なる種を交配して生まれた種は不妊である。例えばライオンとジャガーを交配して生まれたライガーには子供ができない。したがってライオンとジャガーは別種とする。ゲノム分析が可能になって,ゲノム差が大きく形態差がなくても別種とすべき隠蔽種の発見もある。

【学名について】 種名が国や地域,言語によって異なっていては不都合である。

生物種には世界共通の学名(scientific name)がつけられている。

リンネは学名について属名(genus name)と種名(species name)を示す名(種小名)とを並べた二名法を考案した。

学名の後には命名者と命名年を付記する。学名にはアルファベットを用い,死語となったラテン語、またはラテン語化したギリシア語その他の言語が用いられ,通常イタリック体で記される。新種を学界に登録する際には,新種記載を行い,命名の基準となる標本や図をタイプ(模式。type)に指定する。

以前の命名規約では「タイプ」ではなく,タイプ標本・正模式標本などの語が用いられた。命名者の名前は省略する場合もある。

新種記載にあたって,標本を基準とするようになったのはリンネ以降である。学名に疑問が出た場合は,この標本と照合すればよい。

一般に種名とは二名法による種の学名である。

植物命名法は『植物の種』(1753)を,動物命名法は『自然の体系 第10版』(1758)を基準とするよう定められた。

クモの学名はリンネ以前のクラークの『スウェーデンのクモ類』(1757)の命名が有効である。クラークはリンネの知人だった。ただし、1758年を初年とする命名規約上、クラークの記載年も1758年とされる。

【分類の階層】リンネは『自然の体系』の中で,似た種を集めて属をつくり,さらに目,綱に集めるというように,分類群をその範囲がしだいに広がっていくような系列に配列して,分類の体系をつくった。

これをリンネの分類の階層という。 リンネは似た種をまとめて属という分類階級を設けた。さらに属をまとめて目,目をまとめて綱という分類階級をつくった。これをリンネの階層式分類という。

そのほかに,リンネは植物を生殖器官を重視して分類し,動物の綱として哺乳類,鳥類,爬虫類,魚類,昆虫類,蠕虫類を立てた。

古代ギリシアのアリストテレスは『動物誌』で,動物を有血動物と無血動物に大別し,有血動物は哺乳類,鳥類,卵生四足類,魚類の四種類,無血動物は軟体類,甲殻類,昆虫類,有殻類から構成されると分類していた。有血動物は現在の脊椎動物,無血動物は無脊椎動物に相当する。

現在は界,門,綱,目,科,属,種の分類単位がおかれている。

各階層の他に,必要な場合には中間の階層を置くことがある。この場合のには「亜」をつけ,亜目・亜科などとする。

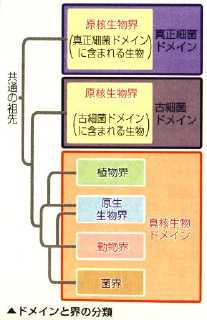

たとえばヒトの分類学的位置は,動物界,脊つい動物門,ほ乳綱,サル目(霊長目),ヒト科,ヒト亜科,ヒト属のヒトである。学名はHomo sapiens LINNAEUS, 1758である。類人猿もヒト科に含まれ,ヒト科とサルの仲間がサル目に含まれる。分類の階層を上がるほど違いが大きくなる。なお,近年は界より上にドメイン(domain)を設ける場合がある。

【コメント】リンネの分類には科という分類基準が無かった。

【同定】生物の研究では対象とする生物がどのような分類群に属するかを決定しなければならない。この作業を同定という。同定には標本と比較する,図鑑や論文を利用する,専門家に依頼するなどの方法がある。

●第3項 系統推定の方法

【系統樹】

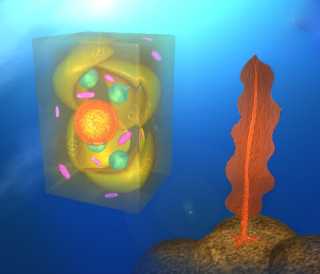

細菌から人類に至るまでの多様な生物は,細胞を単位として構成され,遺伝物質として核酸をもち,ATPをエネルギー物質とし生活している。また,地球上には,100種類をこすアミノ酸が知られているが,このうち20種類のアミノ酸だけが,すべての生物のタンパク質をつくるために利用されている。さらに,DNAに含まれている塩基はアデニン,グアニン,シトシン,チミンの4種類のみである。このような共通性から,現存の生物はすべてある単一の祖先に由来すると考えられている。これら多様な生物の系統は,細胞構造や形態や発生など,さまざまな特徴を分析したり,比較することで知ることができる。

ヘッケルは各生物の類縁関係を樹木のように図示した系統樹を作った(1866年)。彼は,発生の比較から地球上のすべての生物群は単一の共通祖先に由来すると考えた。そして,植物界と動物界に二分されていた生物を,植物界・動物界・原生生物界に三分した。原生生物は単細胞生物であった。

【形質の相同と相似】

もっとも重要な概念は相同な形質を決めることである。既に「進化の証拠」の項で相同器官と相似器官について学習した。

比較する生物群で似た形質があっても起源を共通にする場合は相同な形質であり,起源が異なる場合には相似な形質である。系統推定で重視されるのは相同な形質であり,相同な形質をもつ生物群はまとめることが出来る。

また、ある形質が相同か相似かを判断する客観性はなんだろうか。一般的に使われているのは変化の少ない判断を採用することである。

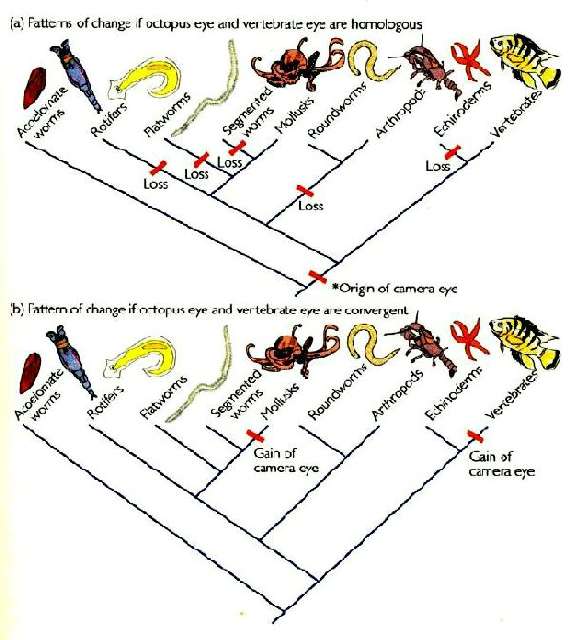

例えば軟体動物のカメラ眼と脊椎動物のカメラ眼は相同だろうか。

相同だと判断すると,下右図の動物界の系統樹でカメラ眼が失われる進化が5回起こったと仮定しなくてはならない。相似だと判断した場合にはカメラ眼獲得の進化が2回それぞれ独立に起こったと仮定すればすむ。

変化の少ない方を採用するという原則からは,カメラ眼は相似形質と判断される。

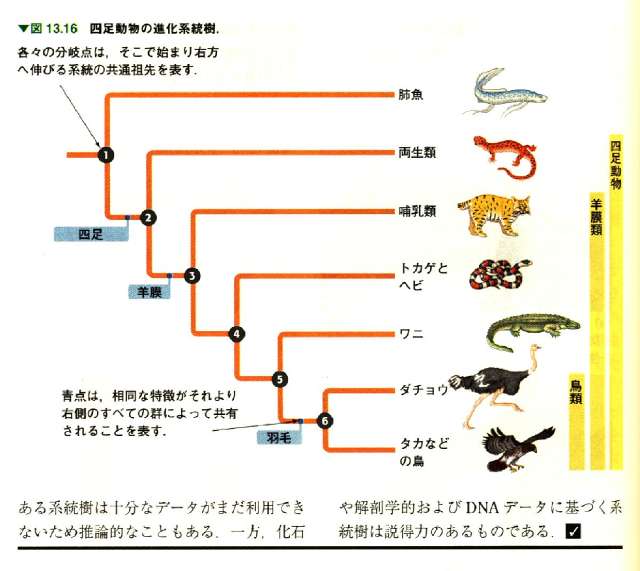

系統分析の際に、より客観的な方法として提案されたのが分岐分類である。

分岐分類では、生物のもつ形質を原始的な祖先形質(原始形質)と、新たに出現した子孫形質(派生形質)とに分け、共有派生形質をもつ生物群を同じ系統に属する仲間としてまとめる。この派生形質を持つ生物群が、派生形質は持たないが原始形質を共有している生物群と、共通祖先から枝わかれしたと考えて分岐図を作る。こうして作成された分岐図は実際の生物の系統関係に近いものと考えられる。

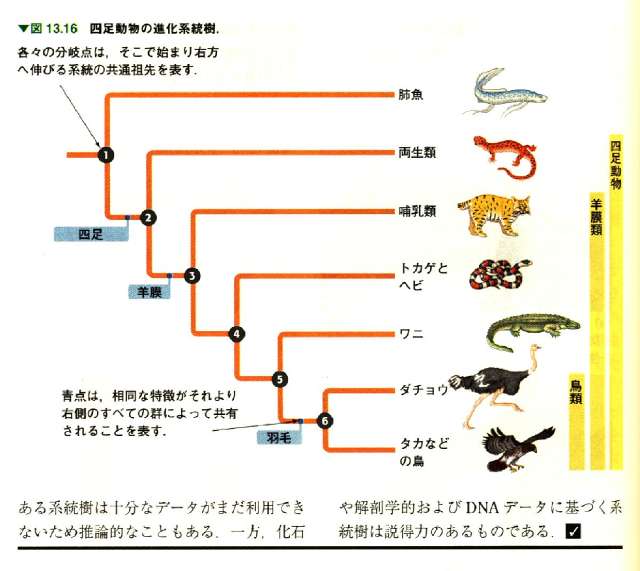

例えば脊椎動物の系統推定で,共有派生形質を①肺,②四足,③羊膜,④頭骨側頭孔,⑤側頭孔が2個,⑥羽毛と決めると,右のような系統樹で表される系統関係ができる。

▼図はエッセンシャルキャンベル生物学

こう説明しただけではよく理解できないだろう。

実際に分類するときの実例にそって説明してみよう。

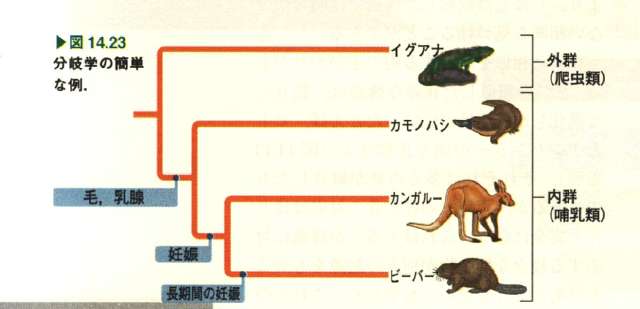

分岐分類では、内群と外群の生物を比較して派生形質を決定し,共有派生形質をもつ集団でクレードを形成する。

内群とは実際に分析を行おうとしている集団である。

外群は内群より前に進化したことが明らかな種である。内群のメンバーの形質を外群と比較することによって,区別点を決めることが出来る。

たとえば、下左図の例では内群のすべての動物は毛と乳腺をもつ。これらの形質は外群のイグアナにはない。

そこで,この内群は、哺乳類のクレードとまとめることができる。しかし,内群の動物のなかで,カモノハシには母体の子宮で育児をする妊娠がない。このことからカモノハシは内群のクレードで初期の分岐をしたと推測することができる。

分岐分類は進化上の変化,つまり分岐点に焦点を当てる方法である。

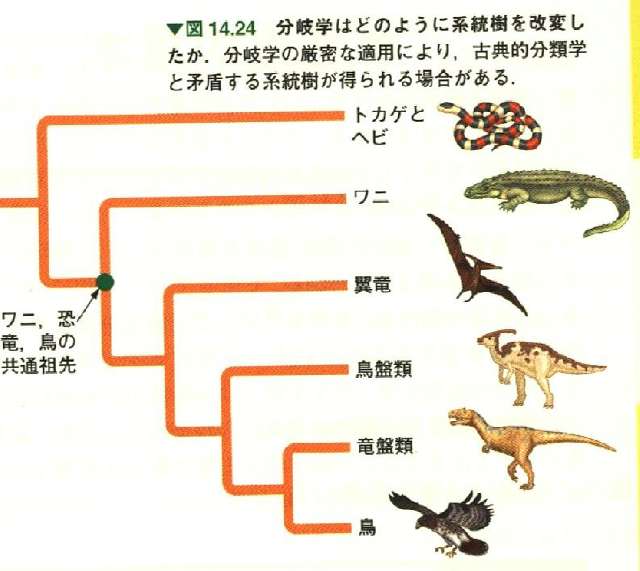

分岐分類の結果が従来の分類とちがう結果をもたらす場合がある。

たとえば,生物学者は伝統的に鳥類と爬虫類を別の綱に分類してきた。しかし,分岐分類では鳥とワニがひとつのクレードをつくった。そしてトカゲとヘビがもうひとつの別のクレードをつくった。単独のクレードをつくるためには,ワニがトカゲやヘビと祖先を共有するまでさかのぼって,爬虫綱に鳥類も含める必要がある。

ゲノム分析の結果は,分岐分類の正しさを立証することが多くなってきた。

ただし,分岐分類をする場合には適切な外群を設定しないと系統推定は大きく誤った結果を出してしまうことが予想できる。

【系統間の距離の推定】

比較する動物群の系統の順序は分岐点を決めることで定まる。それでは,系統間の距離はどう推定できるだろうか。

系統間の距離はある程度,分岐からの時間を反映したものであることが望ましい。生物体内に進化の時間を刻む時計があり,しかも,時計の速さが共通であれば理想的である。

残念ながら,それほど理想的な進化時計はない。しかし,分子時計があった。

遺伝子突然変異がほぼ一定の速さで起こるということが分かったのである。

遺伝子突然変異が起こっても翻訳されるアミノ酸を変えず,タンパク質が変化しない場合もある。逆に重大な突然変異が起これば,その個体は死んでしまって,証拠が残らない。

遺伝子突然変異ばかりでなく,染色体突然変異も起こるだろう。

したがって,分子時計にはいろいろなノイズ(邪魔もの)が入る。それでも分岐点からの距離を表すのには,有用であった。

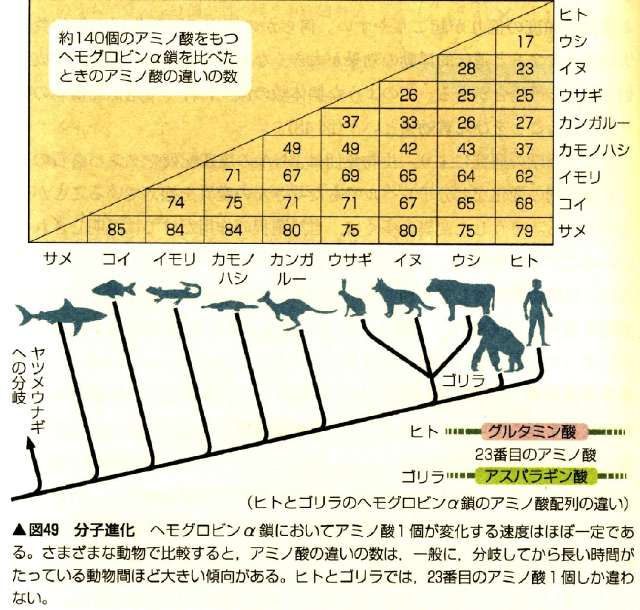

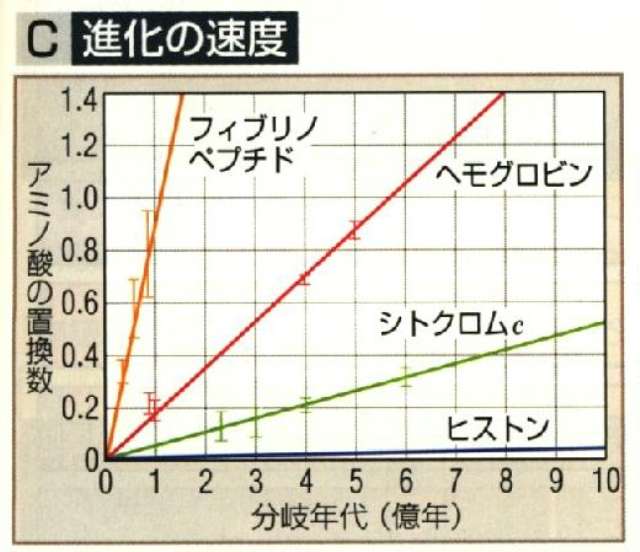

最初はタンパク質を作るアミノ酸配列の差で系統間の距離が表された。ヘモグロビンα鎖の例を示した。分岐から時間がたつほど差が大きい傾向がある。

タンパク質によって変異の現れかたは異なっている。機能に重要な構造をもつタンパク質は変異の証拠が現れにくいのである。 ゲノム分析技術が進むと,DNAで系統間の距離が推定できるようになった。

ただし,遺伝子間距離が実際に何年に当たるかという絶対的な時間は化石と地層の絶対年代から決定される。

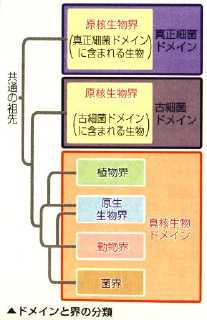

【五界説】 いくつに界を分けるのが適当かには他にいくつかの考え方がある(参考)。長い間、運動するかしないかによって、動物界と植物界とに二分する二界説によって分類されていた。

ヘッケルは単細胞生物を重視し、三界説を提唱した。

ホイタッカーは動物界・原生生物界・原核生物界・菌界・植物界と分ける五界説を提唱(1959年)、細胞共生説を提案したマーギュリスも五界説を支持した。五界説のすぐれた点は原核生物界を独立させたことにある。

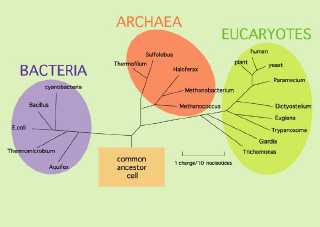

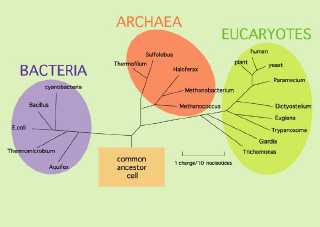

ウーズはrRNAの塩基配列をもとに原核生物からメタン細菌などの古細菌を独立させる提案をした(1977年)。

その後の分子生物学的な研究で古細菌は真正細菌よりも真核生物に近縁であることが解明され、古細菌を六番目の界の古細菌界と分類する説と、界よりさらに上位のドメインを設けて、古細菌ドメイン、真正細菌ドメイン、真核生物ドメインとする説が提唱されている。

【参考】界の分類

生物は長い間,運動するかどうかによって,植物界と動物界に二分されてきた。しかし,多くの生物の構造や働きが明らかになってくると,無理も目だつようになった。とくに単細胞生物には動物と植物のどちらに分類しても矛盾のある生物が多い。こうした矛盾や細菌類を植物とよぶのがふさわしくないなどの理由から,1960年頃から生物を植物界,原生生物界(単細胞生物),動物界に分ける説(三界説)が考えられるようになった。すでにヘッケルは19世紀に三界説を提出していた(1866年)が,これは当時のドイツの優秀な顕微鏡技術や標本染色技術を背景にしていた。

さらに,原核生物を原核生物界として独立させる説や,植物界から菌界を独立させる説も提案された。

ホイタッカーは生物を動物界,植物界,菌界,原生生物界,原核生物界の五界に分ける説を提案し(1959年),

その後の研究をもとにさらに五界説を再検討した(1969年,1978年)。

生活環・生殖法・分子生物学の研究などから,最近はしだいに五界説をとる人が多くなってきているが,

原核生物界や原生生物界の中にはほとんど研究されていない生物があるし,

緑藻類と陸生植物を別の界にすべきでないなどの異論もあり,決してこれが確定したものではない。

今後の研究によってさらに変更される可能性があるといえよう。

| 生物名(門) |

特徴の一部 |

ニ界説 |

三界説 |

五界説 |

| 大腸菌(細菌類) |

単細胞/従属栄養 |

植物 |

原生生物 |

原核生物 |

| アナベナ(ラン藻類) |

単細胞/独立栄養 |

植物 |

原生生物 |

原核生物 |

| ハネケイソウ(ケイ藻類) |

単細胞/独立栄養 |

植物 |

原生生物 |

原生生物 |

| コンブ(褐藻類) |

単細胞/独立栄養 |

植物 |

植物 |

原生生物 |

| クロレラ(緑藻類) |

単細胞/独立栄養 |

植物 |

植物 |

原生生物 |

| サクラ(種子食物) |

多細胞/独立栄養 |

植物 |

植物 |

植物 |

| マツタケ(担子菌類) |

多細胞/従属栄養 |

植物 |

植物 |

菌 |

| アメーバ(原生動物) |

単細胞/従属栄養 |

動物 |

原生生物 |

原生生物 |

| カエル(脊つい動物) |

多細胞/従属栄養 |

動物 |

動物 |

動物 |

※同じ生物でも,説の違いによって所属する界が異なる場合があることを示した。各生物の特徴や門については本文で学ぶ。 |

分子を用いた系統推定

DNAの塩基配列を比較すれば,近縁の生物ほど類似度が高くなる。このような類似性を規準として系統関係を推定できる。分子を用いた系統関係の推定は,常に正しい推定ができると思われがちだが,現時点では必ずしもそうではない。理由の1つは突然変異がランダムに起こるためである。つまり,分子に蓄積された突然変異の結果,稀に系統的に離れた生物種に同じ方向へのDNAの変化が生じる。そのような領域だけを指標に系統関係を推定すると誤った生物種同士が近縁であると判断されてしまう。また,生物の中にはゲノム全体のDNAの塩基配列がアデニンとチミンに偏っている場合や,逆にグアニンとシトシンに偏っている場合もある。このようなことが起こっている生物のDNA配列をその塩基の組成で補正することなく比較すると,系統的な関係ではなく,ゲノムDNAの塩基の割合によって生物の近縁性が推定されてしまい,誤った系統関係が導かれる。

分子を用いた系統推定に,もう1つ有効な方法がある。それは生物の生命活動には直接関係しない動く遺伝子と呼ばれる転移因子を指標にした方法である。レトロポゾンの中にSINEとよばれるものがある。SINEは100~400塩基程度の長さであり,例えばヒトのDNAにはAluと呼ばれるSINEが多数挿入されている。SINEは自分自身のコピーをDNAの別の場所に挿入するが,自分自身は移動しない。そのためいったんDNA上に挿入されると切り出されることはない。したがって,生物の様々な領域のSINE配列の有無を調べることにより,系統関係を決定できる。たとえば,DNA上のある位置にクジラとカバで共通にSINEが挿入されている一方,他の哺乳類にその位置にSINEが無ければ,それはクジラとカバの共通の祖先が他の生物種の祖先との分岐後にその場所にSINEの挿入を受け,クジラとカバの分岐後もお互いの系統でその挿入が維持されてきたことを示している。この方法は非常に有効であり,DNA塩基配列のようなデータ不足による曖昧さもない。しかし,DNA中にSINEが挿入されている生物群は限定されており,系統関係を決定づけるSINEの挿入を発見することも容易ではない。

(二河成男「分子で探る生物の系統関係」『生物界の変遷』(2006年)放送大学教材より)

|

|

|

第2節 原核生物の分類と系統

原核生物の特徴 単細胞、細胞小器官が未発達

●第1項 原核生物の分類

【細胞構造】ほとんどの藻類は核膜のある真核生物だが,夏に,湖や池の水面を緑色におおうラン藻類は,核膜を持たない原核生物である。

原核生物としては他に細菌類が知られている。1997年,ウースらがリボソームRNAの塩基配列を比較して古細菌を提唱し、細菌類は古細菌=好熱菌、好塩菌、メタン細菌などと、真正細菌=ラン藻類(シアノバクテリア)、細菌類に分類されるようになった。

これら原核生物には葉緑体やミトコンドリアがない。ミトコンドリアや葉緑体にDNAが確認されると,これらの細胞小器官のもとは原核生物で,それらが共存して真核生物が進化したという細胞共生説がとなえらえた(参考)。

細菌類には光合成細菌や化学合成細菌のような独立栄養の種類と同化能力のない従属栄養の種類があるが,ラン藻類はすべて光合成色素をもち,独立栄養で,細菌類と異なり,細胞群体をつくったり,窒素固定のような特別の働きを持つ細胞が分化したりする。

▼原核生物の代表 大腸菌

1885年、ドイツの小児科医テオドール・エシェリヒは下痢で生命を落とす多くの子供たちの病気の原因となる細菌を探していた。彼は腸内細菌から無害な細菌を特定していったが、そのひとつがバクテリウム・コリ・コムニス

Bacterium coli communis だった。彼の死から7年後の1918年、この大腸菌はエシェリヒの名を冠してエシェリキア・コリ Escherichia coli と改名された。

|

●第2項 原核生物の系統

すでに『生物基礎』で学習したように原核細胞から成る単細胞生物で、真正細菌、シアノバクテリア、古細菌を含む。細胞壁をもつため、ニ界説では植物界に所属させられていたが、植物のセルロース主体の細胞壁とは成分が異なり、ペプチドグリカンである。古細菌は真核生物と近縁であることがわかってきて、その重要性が高まっている。

第3節 原生生物の分類と系統

原核生物の特徴 体制の単純な真核生物、単細胞や多細胞のものがあるが、多細胞体の場合、組織や器官が未発達で、発生の過程で胚を形成しない。原生生物界は、複数起源の生物から成る寄せ集めの界である。

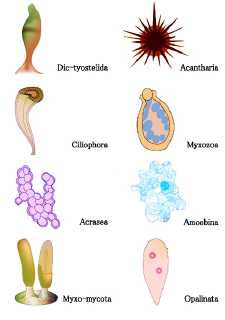

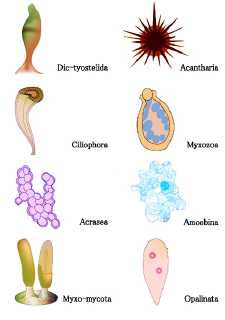

●第1項 原生動物

べん毛や繊毛など運動小器官をもつ単細胞生物。アメーバ、ゾウリムシは従属栄養だが、ミドリムシは葉緑体をもち独立栄養である。ミドリムシは藻類のユーグレナに分類されることも多い。アメーバやゾウリムシなどの単細胞の原生動物は、分裂で増える。アメーバは仮足で、ゾウリムシは繊毛で動く。

●第2項 変形菌類

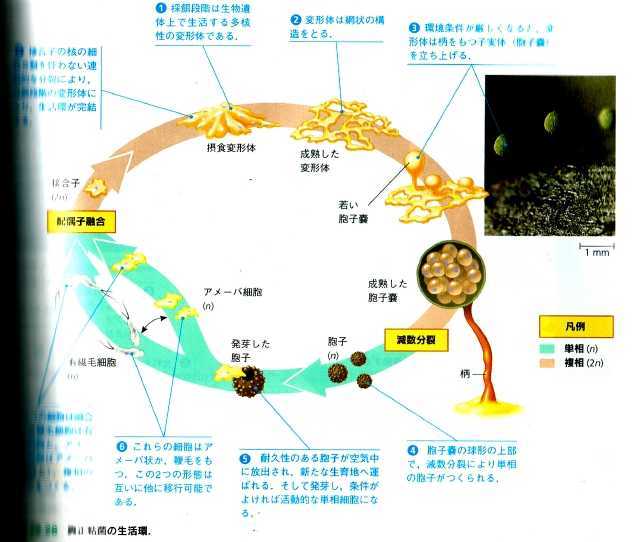

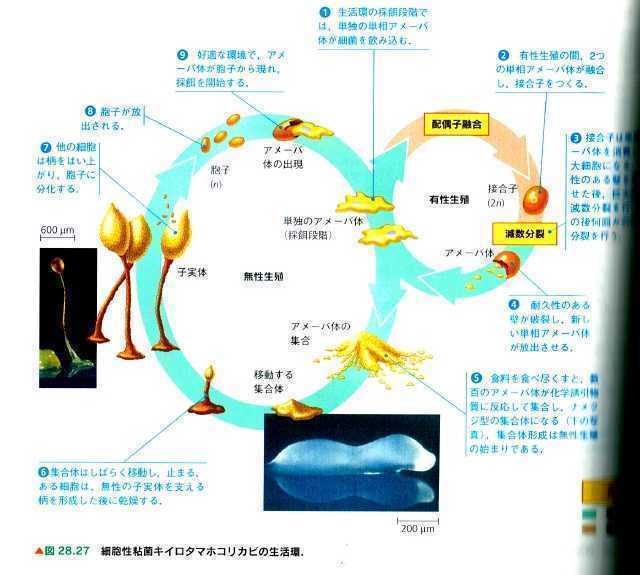

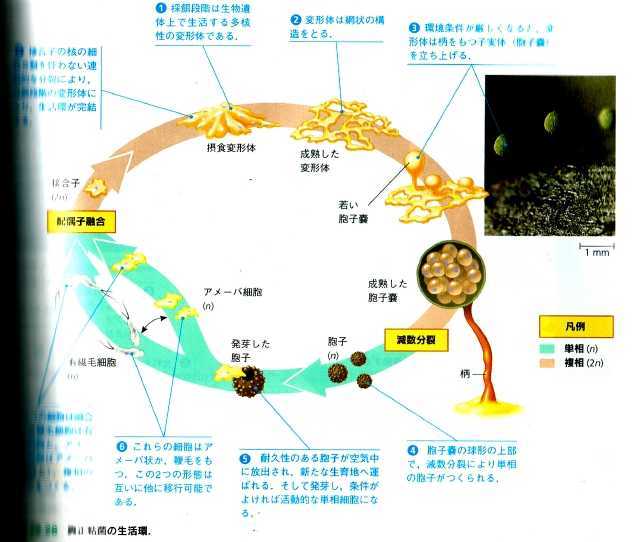

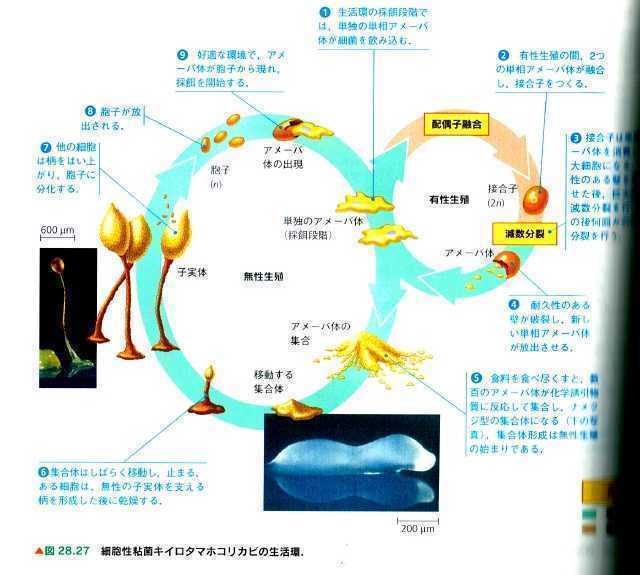

多核の単細胞状態である変形体を形成するムラサキホコリカビと、変形体にならないキイロタマホコリカビのような細胞性粘菌がある。変形菌は菌といっても、菌界ではないが、胞子で増える点は菌界と共通である。

■ キャンベル『生物学』より (以下 生活史の図はすべて同書) |

|

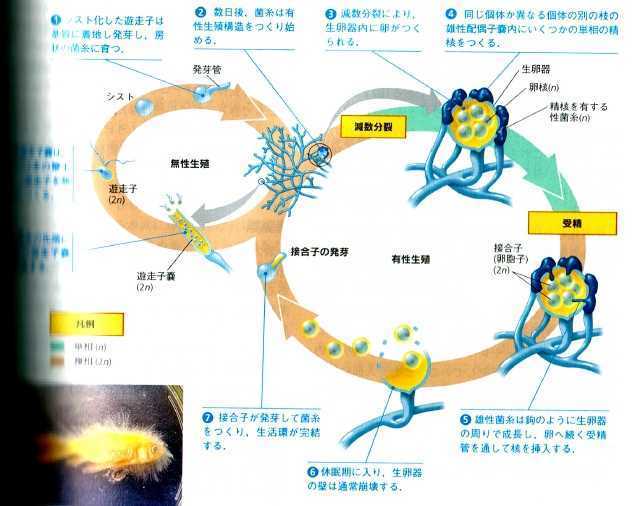

●第3項 卵菌類

ミズカビ(下図が生活史)やツユカビ。多核の菌糸体を作る。

●第4項 藻 類

ニ界説時代の植物界から、原生生物界に移された生物が藻類である。クロロフィルを持ち、酸素発生型光合成を行う。含まれるクロロフィルや光合成色素の色が混ざって色が異なり、褐藻類は褐色、紅藻類は紅色、ケイ藻類やウズべん毛藻類は黄緑色、緑藻類やミドリムシ藻類は緑色である。藻類の光合成色素の分析表を示した。褐藻のワカメやコンブを加熱すると緑色になるのは、褐色の色素フコキサンチンが熱によって壊れて。クロロフィルの色が目立つためである。紅藻のノリを加熱すると緑色になるのも同じ原理だが、紅藻は紅色のフィコエリトリンを含む。おにぎりに巻いたノリが湿気で赤くなるのはクロロフィルが分解されて紅色色素が目立つようになった結果である。

補足 磯では緑藻類,褐藻類,紅藻類などの色の異なる藻類を,浅い方からほぼ順番に観察できるし,河川や湖沼などでも多様な淡水産の藻類を観察することができる。これらの藻類を核膜の有無や光合成色素,単細胞か多細胞かなどの特徴によって分類してみよう。

【光合成色素】 真核生物の藻類を構造や光合成色素で分類してみよう。

細胞壁を持たず,運動性をもつミドリムシのような藻類(ユーグレナ藻類)や,固い殻をもつケイ藻類のような主に単細胞の藻類があるほか,

テングサ(紅藻類)やコンブ(褐藻類)のようにほとんどが多細胞の藻類もある。

緑藻類はクロレラのような単細胞からボルボックスのような細胞群体,多細胞のアオサまで,多様な種類を含む。

クロマトグラフィーによって光合成色素を分析すると,ラン藻類もふくめてすべての藻類は

クロロフィルaを持つが,それ以外の光合成色素は藻類によって異なっていた。

そこで,クロロフィルaを主色素,他の光合成色素を補助色素とよぶ。藻類はクロロフィルbをもつ緑藻類やユーグレナ藻類,

クロロフィルcとフコキサンチンを持つ褐藻類やケイ藻類, 主にフィコエリトリンを持つ紅藻類,フィコシアニンをもつラン藻類など, 補助色素によっても分類される。

|

紅藻類 |

ケイ藻類 |

褐藻類 |

緑藻類 |

| クロロフィルa |

○ |

○ |

○ |

○ |

| クロロフィルb |

|

|

|

○ |

| クロロフィルc |

|

○ |

○ |

|

| フィコエリトリン |

○ |

|

|

|

| フコキサンチン |

|

|

○ |

|

キサントは黄色、エリトリは紅色を表す言葉である。

| 【参考】紅藻類を使った黒い干しのりを火であぶると

黄緑色に変化する。これは緑色のクロロフィルと濃黄色のカロチノイド,赤紫色のフィコエリトリンの色素のうち,

赤紫色のフィコエリトリンが熱でこわれて,

クロロフィルとカロチノイドの色になるためである。また,のりが湿ると赤紫色になるのは,クロロフィルとカロチノイドがこわれ,フィコエ

リトリンが残るためである。 |

BACK TO title page

|