高校生物 進化学説 by 池田博明

進化のしくみ

生物の進化はどのようにして起こるのだろうか。すでに私たちは親から遺伝子を受け継ぐことを知っている。遺伝と進化はどう関係しているのだろうか。

| ちょっとひとこと! 主婦の友社刊のCD『ドーキンスの生命の進化』はもり沢山の内容で,お薦めできます。利己的進化に批判的な方でも多くの進化の例は参考になると私は思います。WINDOWS2000上では動作しないそうです(WINDOWS95か98で) |

第1節 進化論

1800年代の初めに科学者たちは,化石を調べ,相同および痕跡器官に気がついた。多くの科学者はなんらかの進化が生物に起こったことを予想したが,進化のしくみを理論にまとめることはしなかった。進化のしくみの研究はふたりの科学者,ラマルクとダーウィンによって先鞭をつけられた。

●第1項 用不用説

生物の進化を最初に科学的に説明しようとしたのは,ラマルクである。

彼は,パリの自然史博物館で無脊つい動物の分類をするうちに進化を確信した。進化は,体が内部からの力によって複雑なものに変化すること(前進的発達),よく使われる器官は発達し(用不用説),個体が一生の間に獲得した形質は遺伝により子孫に伝えられること(獲得形質の遺伝)で起こると主張した。

【コメント】 ラマルク(1744-1829)。『動物哲学』(1809)や『無セキツイ動物学』(1815)で動物の多様性を進化によって説明した。

●第2項 自然選択説

ダーウィンは若い時にビーグル号に乗船し,世界を一周した。この旅行中にライエルの『地質学原理』を読み,地層の変化同様,動植物でもゆっくりとした変化があるのではないかと思った。

ガラパゴス諸島では,近縁な多くの動物に少しずつ変異があることを知った。

帰国後,彼は進化のしくみを考察し始めた。ダーウィンは自分でもハトを飼育して人為淘汰による選抜の効果を確認した。

マルサスの『人口論』は、人口の等比級数的な増加、つまり過剰生産に食料の増産が追いつかず、淘汰される人々がいるという指摘は、適者生存の原理を導くヒントになった。

1858年に、東南アジアの東インド諸島で動物の研究をしていたウオーレスの手紙に刺激されて,ダーウィンが自然選択(自然淘汰)による進化学説を発表したのは1858年である。ウォーレスの論文とともにロンドンのリンネ学会で発表された。

翌1859年に,自説を要約して『種の起源』として著した。初版は1250部、1日で完売したという。

自然選択説では親が数多くの子を産み,産まれた子の間には変異があることに注目する。

子のうち環境により適したものが,生存のための競争(生存闘争)に打ち勝って生存し,親となって子孫を残す。

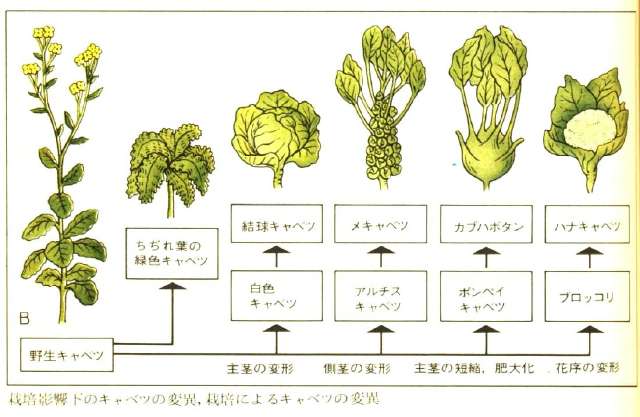

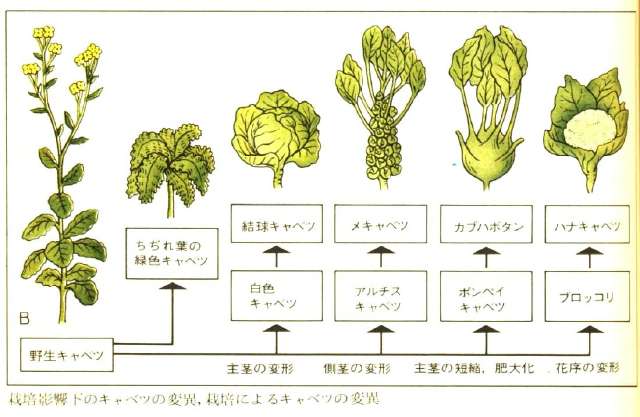

古くから家畜や栽培植物では有用な変異個体を育種家が選択すること(人為選択)が行われてきた。キンギョの品種改良は,突然変異と交雑,人為選択の結果である。自然界でも同じようになんらかの選択が働いて,進化が起こると考えるのが,自然選択説である。

【コメント】

ダーウイン(1809-1882),イギリス。ビーグル号の航海は1831~1836年。1858年,ウオーレスの手紙にはダーウインの考えに近い進化学説が書かれていた。ダーウインは驚き,悩んで友人に相談した。ダーウインの進化の考えを知っていた友人はウオーレスの論文との同時発表を薦めた。発表当時はほとんど反響がなく,進化論が衆知されたのは『種の起源』以後である。 |

【ラマルクの進化論とダーウィンの進化論】

フランスのジャン・バチスト・ド・ラマルク(1774-1829)の進化論は「用不用説」および「獲得形質の遺伝」として知られている。自然選択説と対比されるキリンの首の例をみよう。

”キリンはアフリカの奥地に生息し,生息域は土地が常に乾燥し,草も生えず,それがために,この動物は木の葉を食し,そして絶えず木の葉に届くように努力しなければならなかった。この習性はその種類のすべての個体を通じてはるか以前から持続された結果として,前脚は後脚よりも長くなり,その首は後脚で立って伸び上がらなくても,頭を上げれば,6mの高さに達する程に伸びることになった。”(岩波文庫復刊『動物哲学』216-217頁)。

記述が簡単すぎるが,他の箇所を参考にまとめると以下のようになろう。

1)短い首の動物は木の葉に届くために首を伸ばした。その結果,首が少し長くなった(用不用の法則)。2)子孫には親の首の長さが遺伝した(獲得形質の遺伝)。さらに木の葉に届くために首を伸ばした。3)数世代を経てキリンの長い首が進化した(前進的発達)。

ラマルクは実験的証拠や観察を示さなかったので,生物学者の受け入れるところとならなかった。ラマルクの説を理解するにはもっと適当な例としてカンガルーの例がある(キリンの例のすぐ後)。

キリンの首についてのダーウィンの説明は『種の起源』(岩波文庫下280-281頁,317頁)にある。これは第六版で第7章として挿入された「自然選択説にむけられた種々の異論」中であり,初版にはこの説明は無い。簡略化して以下に示す。

1)キリンの祖先にはいろんな首の長さがあった(変異の存在)。繁殖令に達する以上の数の子供が生まれていた(過剰な繁殖力)。

2)長い首を持った個体はよりたやすく木の葉に達しただろうから,首の短い個体よりも生存と繁殖の機会が多かったろう(生存闘争,あるいは生存のための奮闘)。

3)子孫にこの長い首は遺伝し(変異の遺伝と有利な変異の保存),数世代を経てキリンの集団は首の長い個体だけになった。

ダーウィンの自然選択説は個体ではなく,集団を通して進化を考察している点に特徴がある。 |

【参考】自然選択説

ダーウィンは多くの観察結果に基づいて自分の説を築いた。世界中を周り,生物間の変異を観察した。自分自身でもハトを飼育し,多くのハトの飼育品種がもとはカワラバトに由来すること,人間が望ましい形質の個体を選択して繁殖させ,改良してきたことを知った。このような人為選択は家畜や栽培植物の分野では長らく行われてきたことであった。

『種の起源』の第1章は「飼育栽培のもとでの変異」に当てられている。なお,キンギョの品種改良の例は中国および日本で古来から行われてきた。キャベツの仲間の人為選択も良い人為選択の例である。

自然選択による進化は次のように起こる。

1)集団は成熟に達する数以上の子供を生産する。

2)集団の成員は同一ではなく,個体変異があり,多くの変異は遺伝する。

3)野外で生物は生存のための闘争をする。あるものは成熟前に死ぬ。

4)他よりも生存の機会を得た,より環境に適応した個体はその子孫を作り,形質を伝える。

ダーウィンの説明は観察にもとづいたものであったが,完全ではなかった。特に変異の生ずる機構や遺伝のしくみを知らなかった。これらはメンデル以後に明らかになった。

生存闘争 struggle for existence という用語も,ダーウィンはさまざまな意味でこの用語を使っている。生死の戦い,種内での個体間での闘争,種間競争,捕食など。このあいまいさが誤解の原因ともなった。生存闘争を「やるかやられるかの戦い」とみなし,それを自然選択説における進化の要因とみなすことは不当である。特に現代の進化論は生存闘争と自然選択を無関係としている。 |

| (カワラバトの品種改良 作成中) |

【コラム:ダーウィンの経歴】

青年時代:チャールズ・ダーウィン(1809-1882)は16歳になったとき,エジンバラ大学医学部に入学したが,博物学に興味を持った。ダーウィンが医師になる意欲がないのを見て,父親は牧師の勉強を薦めた。ダーウィンはその考えを受け入れて,1827年,ケンブリッジ大学神学部に入学した。しかし,後にダーウィンは「完全な時間の浪費だった」と言っている。ダーウィンは植物学のジョン・S・ヘンズロー教授のもとで多くを学んだ。教授からダーウィンは自然界の知識を教わり,博物学を薦められた。1831年に教授はビーグル号に乗り込む博物学者として,ダーウィンを推薦した。

ビーグル号の航海:ビーグル号の航海は1831から1836年にかけての5年間にわたった。彼は多くの動植物の標本を集め,観察をし,観察したものを注意深く考察した。ダーウィン(22歳)は正式な博物学者ではなく,フィッツ・ロイ艦長(26歳)の個人的な話し相手として乗船したのである。当時イギリス海軍の艦長は乗員と個人的な接触を持つことが禁じられていた。食事も一人。艦長は孤独だったのである。公式な乗員でなかったダーウィンは費用を自分で負担しなければならなかったが,彼にとってはこの待遇は幸運だった。ロイの客人として好きなときに上陸できたのである。また,標本の収集は正式な任務ではなかったので,好きなようにできた。収集した標本の処分も自由であった。ビーグル号の正式な任務は南アメリカと太平洋の島々の測量と海図の作製,クロノメーターによる経度の測定,最初の航海でイギリスに連れ帰った南米のフェゴ人の故郷への送還であった。(この項目は松永俊男『ダーウィンをめぐる人々』(朝日選書)を参考)

地質学者ダーウィン:ヘンズロー教授がくれたライエルの地質学の教科書『地質学原理』の大陸形成がダーウィンの興味を引いた。アンデスでは,海生の貝化石が海抜4300mもの高度の岩から発見された。ライエルのいう通り,地震や地理的な経過が大陸を変化させたことが判った。大陸が変化すれば新しい生息地が出来,動物がその変化に適応しただろう。ダーウィンの手紙を地質学関係の抜粋を中心にヘンズロー教授は学術協会で報告し,印刷して配布した。航海の終わり頃,ダーウィンは地質学者として立つことを決意していた。

1836年10月にイギリスに戻ったダーウィンは航海中に集めた動植物の標本を専門家に送った。ダーウィンの『ビーグル号航海記』は,出版されるとベストセラーになった。

進化論の発展:ダーウィンに進化論の示唆を与えたものとしてガラパゴス諸島のフィンチ類が有名だが,ダーウィンは航海中にはフィンチ類の変異の進化的意味を正しく認識できたわけではなかった。帰国後,1837年から鳥の標本をグールドが整理し,フィンチを正しく分類すると,ダーウィンはその重要性に気がついた。ゾウガメの変異についても同様であった。現地の副総督のローソンから「ゾウガメは島ごとにちがう」と聞かされたにもかかわらず,ダーウィンはこのことにあまり注意を払っていなかった。インド洋のアルダブラ諸島に生息するゾウガメと同種だとする一般的な見解に従っていた。しかし,これらの事実はダーウィンを落としめるものではない。航海中,ダーウィンも先入観から逃れられなかったのだ。しかし,彼は同僚との共同の研究から新しい視野を開くことができたのである。1837年7月からダーウィンは”種の転成”に関する最初のノートを書き始めた。(この項目はグールド『フラミンゴの微笑』(早川書房)を参考にした)

1838年にダーウィンはマルサスの『人口の原理』を読んだ。マルサスは,人口は幾何級数的に増加するが,食物や水や空気は同率では増加しない,したがって,人間どうしは限りある食物をめぐって競争すると説いた。これがダーウィンにヒントを与えた。ダーウィンは20年間,自然選択による進化の証拠を集めつづけ,1842年から1844年の間に230頁の原稿を書いていた。1850年代には進化に関する大冊に取り組み初めていた。もしウオーレスの手紙がなかったら,ダーウィンはこの本を完成させることはなかっただろう。 |

ウオーレスの意義:マレー半島で調査をしていたA・R・ウオーレス(1823-1913)が1858年にダーウィンに送った論文「変異型が原型から無限に離れていく傾向について」(テルテナ島で書かれたのでテルテナ論文と通称される。テルテナ島はモルッカ諸島の小島)には,ダーウィンの考えに近い進化学説が書かれていた。『ビーグル号航海記』を読んで探検家になったウオーレスにとって,ダーウィンは師とあおぐ人物であった。ダーウィンは驚き,悩んで友人に相談した。ダーウィンの進化の考えを知っていた友人(地質学者ライエルと植物学者フーカー)はウオーレスの論文との同時発表を薦めた。1858年7月1日のロンドンのリンネ学会にウオーレスの論文とダーウィンのエッセーの抜粋を提出し,講演したが,発表当時はほとんど注意を引かなかった。進化論が衆知されたのは『種の起源』以後である。正式な題名は『自然選択による種の起源について,すなわち生存競争における好ましい品種の保存 On

The Origin of Species by Means of Natural Selection,or The Preservation

of Favoured Races in the Struggle for Life』。その第1版1250部は1日で売り切れた。 ウオーレスの意義:マレー半島で調査をしていたA・R・ウオーレス(1823-1913)が1858年にダーウィンに送った論文「変異型が原型から無限に離れていく傾向について」(テルテナ島で書かれたのでテルテナ論文と通称される。テルテナ島はモルッカ諸島の小島)には,ダーウィンの考えに近い進化学説が書かれていた。『ビーグル号航海記』を読んで探検家になったウオーレスにとって,ダーウィンは師とあおぐ人物であった。ダーウィンは驚き,悩んで友人に相談した。ダーウィンの進化の考えを知っていた友人(地質学者ライエルと植物学者フーカー)はウオーレスの論文との同時発表を薦めた。1858年7月1日のロンドンのリンネ学会にウオーレスの論文とダーウィンのエッセーの抜粋を提出し,講演したが,発表当時はほとんど注意を引かなかった。進化論が衆知されたのは『種の起源』以後である。正式な題名は『自然選択による種の起源について,すなわち生存競争における好ましい品種の保存 On

The Origin of Species by Means of Natural Selection,or The Preservation

of Favoured Races in the Struggle for Life』。その第1版1250部は1日で売り切れた。

|

|

| ▲ウォーレスがバリ島とロンボク島の間に引いた動物分布の境界線、ウォーレス線。ウォーレスの標識付きのゴシキドリ剥製。 |

『種の起源』以後:『種の起源』以後もダーウィンは自然選択説に関連する著作を出版した。『ランの受精』(1862),『飼育動物と栽培植物の変異』(1868),『人間の由来,ならびに性選択』(1871),『人間および動物の表情』(1872),『食虫植物』(1875),『他花受精と自花受精』(1876),『同種の植物における花の異型』(1877),『植物の運動力』(1877),『ミミズの作用による栽培土壌の形成およびその習性の観察』(1881)などである。これらは興味深い内容であるが,一部を除いて訳本が絶版で入手できないものが多い。

2008年はダーウィン生誕200年めに当たる。国立科学博物館では『ダーウィン展』が開催され、テレビ番組でもダーウィンをとり上げる企画があった。

そのひとつ2008年5月6日(火)19:30~20:45のNHK総合テレビ『熱血!天才アカデミー:ダーウィンの進化論』のとり上げ方は別掲にて。 |

| ダーウィン・オンライン The Complete Work of Charles Darwin Online |

| ダーウィン書簡プロジェクト Dawin Correspondence Project |

| ケルン大学電子図書館でヘッケルの著作・図版を閲覧 |

●第3項 突然変異説

1900年の「メンデルの法則の再発見」以後,急速に遺伝学の研究が進んだ。ド・フリースは,オオマツヨイグサの集団中に変わった個体があり,その形質が遺伝することを発見し,この変異を突然変異とよんだ。

また,ワイズマンは生殖細胞と体細胞を区別し,体細胞に生じた変異が遺伝しないことを主張して,用不用説や獲得形質の遺伝を否定した。その後.集団遺伝学の発展により,進化の遺伝学的なしくみが次第に明らかになってきた。

自然界で突然変異がいろいろな頻度で生じていること,1つの遺伝子の突然変異が大きな効果をもたらすこと,微生物で薬剤抵抗性の突然変異株が知られてきたことなどによって,進化における突然変異の重要性は高くなった。

こうして,進化は「突然変異によって生じた変異に,自然選択がはたらくことによって起こる」と理解されるようになった。

【メンデルの再発見以後の進化論】

遺伝の本質が理解されない間は,子供は両親の中間的な形質を示すという混合遺伝の考えが一般的だった。混合遺伝が正しいとすれば,個体群はすみやかに均一化され,新しく生じた変異も均一化によって失われ,自然選択は効果を失う。1883年にワイズマンは生殖質が完全に体細胞から切り離されており,体細胞の影響に左右されないと主張して,環境の遺伝に対する影響を否定した。

1900年の再発見によるメンデルの法則は混合遺伝を明快に否定した。本来ならば自然選択説は即座に受け入れられて当然だった。ところが逆にメンデル遺伝学は自然選択説を葬り去るものと思われた。ド・フリースやベーツソンは突然変異の役割を強調し,新しい種は数回の突然変異で生ずると信じ,種内の個体変異は取るに足らないものと考えた。もし種が不連続な突然変異だけで生ずるのなら,自然選択は無要である。したがって自然選択と種の漸進的な進化というダーウィンの基本的な考えは放棄されたのだった。

しかし,獲得形質の遺伝が否定され,連続的な変異もメンデル遺伝に基礎を持つことを遺伝学者が明らかにして,自然選択説を遺伝学からの事実に折り合わせていった。分類学の進展によって,種が一定の形態を持つ型ではなく,他の個体群から生殖的に隔離された変化に富んだ個体群だという理解が広がった。

1908年,ハーディとワインベルグによって独立に証明された「ハーディ・ワインベルグの法則」を端緒とする集団遺伝学の理論は,1926年ロシアのチェトヴェリコフにより輪郭が示された。イギリスのフィッシャーは『自然選択の遺伝的理論』(1930),ホールデンは『進化の要因』(1932)において,自然選択下の遺伝子頻度の変化に関する数学的理論を発展させ,わずかな選択差でさえ進化的変化を引き起こすことを明らかにした。アメリカのライトは選択だけでなく,近親交配や遺伝的浮動などを合わせた包括的な遺伝学の理論を発展させた。ドブジャンスキーの『遺伝学と種の起源』(1937年)などによって自然選択説と遺伝学は統合され,ハックスリーの『進化:現代の総合説』(1942年)以降,新たな自然選択説は「総合説」と呼ばれるようになった。 |

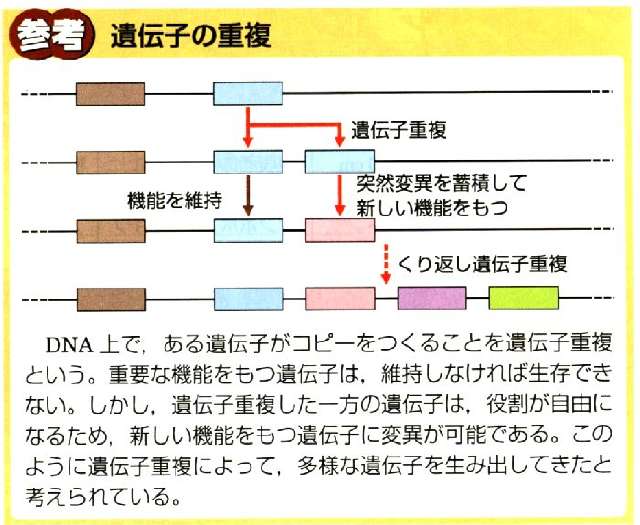

【突然変異】

オランダのド・フリースは1886年のある日,放棄されて荒れたジャガイモ畑にオオマツヨイグサの群生を見、自然突然変異個体を認めた。まだ遺伝子という概念はなかったが、進化はダーウィンの唱える漸進的なものではなく、新種は新しい環境に拡大する集団に急激に生じると考えていた彼はこれこそ研究の適地と判断した。8年間、自家受精を続け,54343本の株を育て,そのうち834本(1.53%)の突然変異体を得た。これらの変異が遺伝することから,突然変異を進化の原因とする説を発表した(1901年)。

彼は七法則を唱えた。新種は①中間段階がなく突然に出現する、②もとの種の代わりに出現するのではなく、別個に生じる、③生じた時に直ちに形質が固定していて不変である、④あるものは複数形質が変化し、あるものはもとの種の形質を失う、⑤多数の個体から構成される。突然変異は⑥彷徨変異とは異なる、⑦ほとんどすべての方向に起きる。

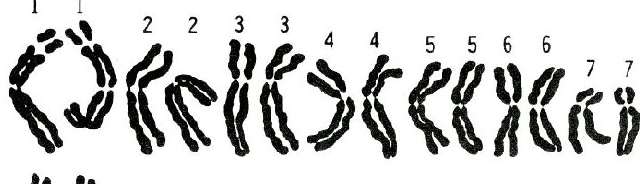

これらの法則は現在の突然変異の知識と矛盾しない。ただし、彼の発見した突然変異体は後の学者の研究によって,大部分は染色体の異数体や倍数体であることが分かっている。 |

|

染色体の自然倍数体の例

2倍体

タカネニガナ

3倍体

ハナニガナ

岡山県産

4倍体

クモマニガナ

バラにはn=7を基本として2倍~8倍体があり,キクにもn=9を基本とし,2~5倍体がある[図参照。減数分裂時]。植物の倍数体は一般に大形化し,成長が遅い。

|

|

|

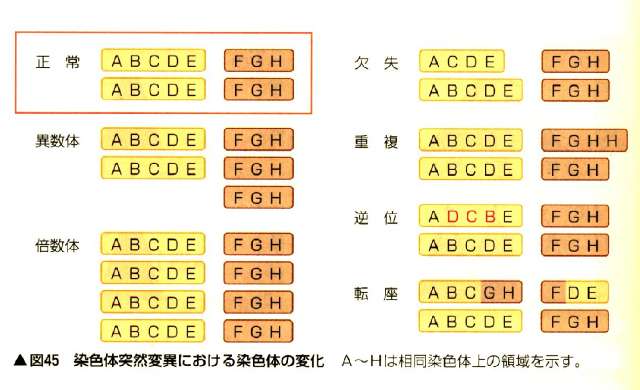

突然変異は初めは「遺伝する(表現型の)変異」と理解されたが,遺伝子のしくみが明らかになるにつれ,染色体突然変異や遺伝子突然変異を含むようになった。現在は遺伝子突然変異が起こっても,表現型の変異が起こらない場合も多いと考えられ,それだけ突然変異の重要性は高くなった。

なんらかの形で表現型に現れる突然変異率は細胞10万個当り配偶子当りで,大腸菌ストレプトマイシン耐性遺伝子が0.00004,サルモネラ菌トリプトファン非依存性遺伝子が0.005,キイロショウジョウバエ褐色眼遺伝子が3,トウモロコシの甘い種子遺伝子が0.24,ヒトの軟骨発育不全遺伝子が4.2-14.3等の結果が得られている。

突然変異で生じた形質は有害なものが観察されるため,突然変異は進化の要因とは考えられないという意見がある。このような意見の背後には,ウイルズ(1993)が指摘した進化に関する誤解がある。その誤解とは次の4つである。(1)生物は自分の進化を方向づけている,(2)進化はゴールに向かって進む,(3)種は通常スムーズに直接新種へ進化する,(4)化石記録は進化の完全な図式を与える。このうち(1)(2)(3)が突然変異の役割を低く評価する考えのもとになっている。遺伝子が有害か,中立か,有益かはしばしば環境条件に依存している。有害と思われる突然変異でも別の環境では有利になることが可能である。ヒトの鎌型赤血球症の例もそのよい例である。 |

X線による人為突然変異

マラーはキイロショウジョウバエにX線を照射し、突然変異を高頻度に誘起した(1927年)。

マラーはコロンビア大学のモーガンのハエ部屋の出身だが、学費や生活費を得るために銀行員として働いたり、外国人に英語を教えたりしなければならなかった。ハックスリーの招きに応じて新設の研究所に移った年に、モーガンの『メンデル遺伝のメカニズム』(1915)が出て、染色体説が明解となり、マラーは遺伝様式の研究は終わったと判断、遺伝子研究、特に突然変異に感心を持った。ドイツ軍の攻撃により戦争が拡大、スタ^トバントが徴兵された空きポストに、1918年、マラーが戻った。彼はハエでClB系統を確立した。乗換抑制(C)・伴性劣性致死(l)・棒眼(B)の系統である。Bは致死遺伝子のマーカーとして使われており、この系統では乗換えが起こらないため、Bは必ずlと連鎖している。X染色体にマラー以前にもX線が突然変異を起こすことを検証しようとした学者はいたが、成功しなかった。突然変異の検出方法が適切でなかったためだった。ロシアの研究者ナドソンとフィリッポフは、マラーより一年早い1925年、酵母でX線による遺伝的変化の実験結果を出していたが、ロシア語とフランス語だったので注目されなかった。

鵜飼の著書には遺伝のしくみが文章で記述してあるだけだが、池田が説明を試みる。

| 通常の交配例 照射なし |

|

♀に照射 +⇒ l に突然変異の例 |

| ♂\♀ |

lB |

+B |

♂\♀ |

lB |

lB |

| +b |

[+B]

棒眼♀ |

[+B]

棒眼♀ |

+b |

[+B]

棒眼♀ |

[+B]

棒眼♀ |

| Y |

[lB]

死 |

[+B]

棒眼♂ |

Y |

[lB]

死 |

[lB]

死 |

| 劣性 l は致死 |

オスの子は生まれない |

1926年11月3日、ClB系統のオスに50kVの軟X線を照射した(12分、24分、36分、48分)。照射されたオスをメスと交配、次代のメスをオスと交配した。棒眼遺伝子(B)を持たない赤眼オスのハエが一匹もいない家系が見つかれば、新しい致死遺伝子が誘発されたことになる。

|

♂に照射(+⇒ l に突然変異) |

照射で得た

次代は

ヘテロの

♀は

1系統のみ

生存 |

赤眼♂と交配例 |

♂に突然

変異が

起こらな

かったら

♀2系統 |

♀lB/+bの系統例 |

| ♂\♀ |

lB |

+B |

♂\♀ |

+B |

lb |

♂\♀ |

lB |

+b |

| lb |

[lB]

死 |

[+B]

棒眼♀ |

+b |

[+B]

棒眼♀ |

[+B]

棒眼♀ |

+b |

[+B]

棒眼♀ |

[+b]

赤眼♀ |

| Y |

[lb]

死 |

[+B]

棒眼♂ |

Y |

[+B]

棒眼♂ |

[lb]

死 |

Y |

[lB]

死 |

[+b]

赤眼♂ |

| オスの子は生まれない |

|

|

実験の結果、最高15%で突然変異が検出された。しかも線量に比例して頻度が高まった。メスに照射しても突然変異は誘発された。

論文はScienceの1927年7月22日号に掲載された。遺伝子が人工的に改変されたのだ。結果は明白だった。1927年8月のベルリンでの第五回国際遺伝学会の招待講演者となったマラーは「遺伝子改変の問題」というテーマで膨大な実験結果を1時間にわたって語り、聴衆は圧倒された。新聞記者はニュースを世界中に配信、米国に帰国するとマラーは有名になっていた。しかし、1929年10月の大恐慌で、マラーの苦労が始まった。ドイツ、ソ連、スペイン、パリ、ストックホルム、英国を経て米国に戻ったマラーにようやくインディアナ大学動物学教授のポストが与えられたのは、1945年だった。1946年にノーベル賞受賞。ヒトの放射線被曝の問題を警告しつづけ、日本の原爆被害の研究推進にも尽力した。

▲鵜飼保雄『植物が語る放射線の表と裏』培風館(2007年) |

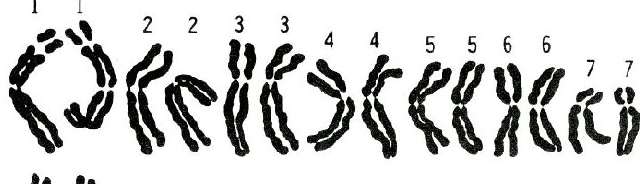

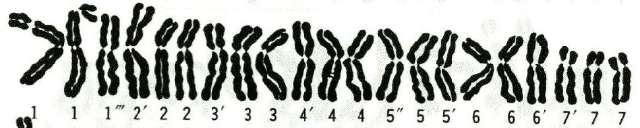

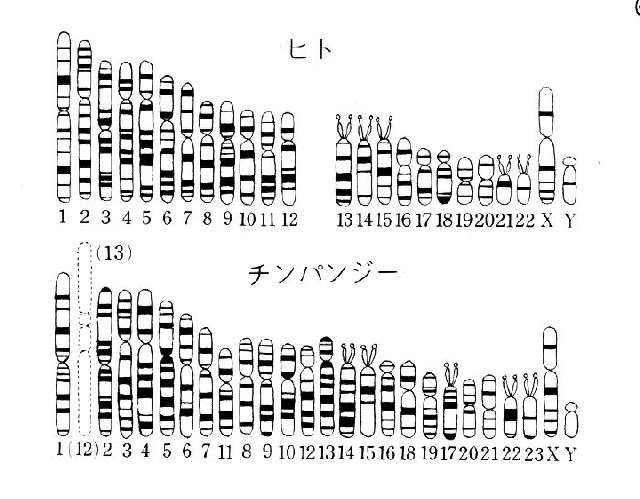

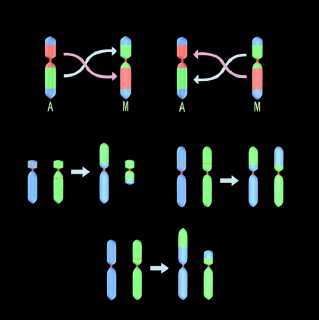

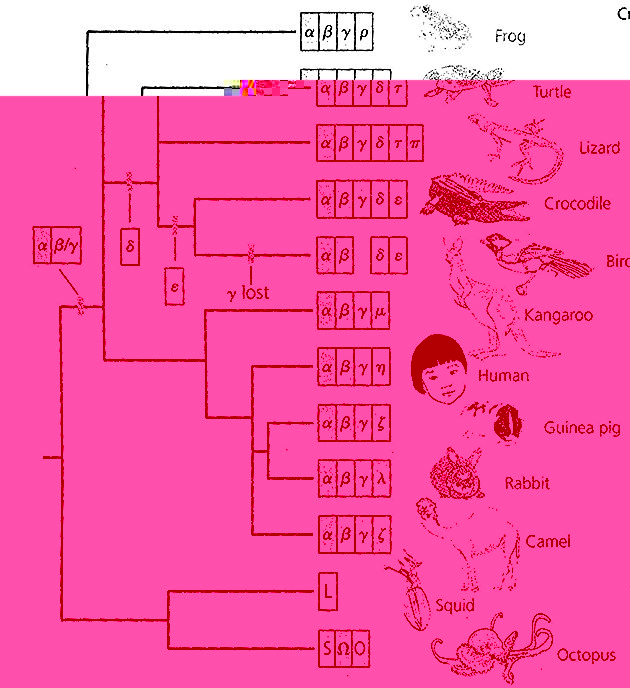

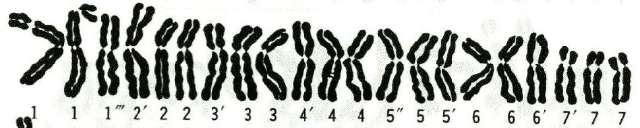

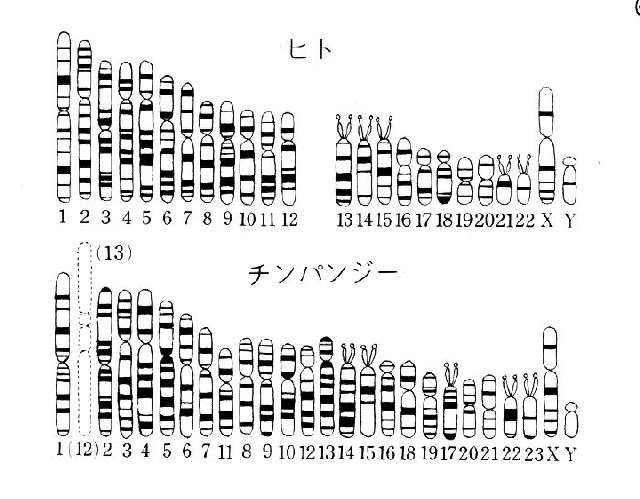

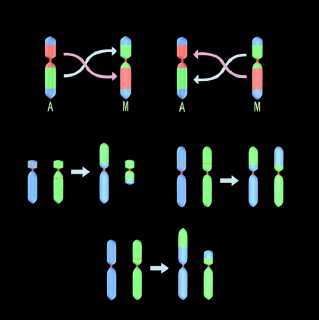

ヒト(2n=46)とチンパンジー(2n=48)の染色体を比較すると,チンパンジーの第12染色体に上下が逆転した(逆位を起こしたという)第13染色体が結合した形のものが,ヒトの第2染色体であった。

ゲノム分析によりヒトとチンパンジーの塩基配列は1%程度しか違っていないことがわかったが,さらに染色体突然変異も起こっているのであった。この突然変異がどのような影響をもたらしたかはまだ分かっていない。

遺伝子突然変異の例には鎌形赤血球症がある(⇒遺伝子の項)

|

▲転座

『生物汎用図録集』より

|

環境変異 突然変異は遺伝する変異だが、それに対して、遺伝しない変異がある。そのような変異が起こる原因は環境影響の差によるもので、環境変異(environmental

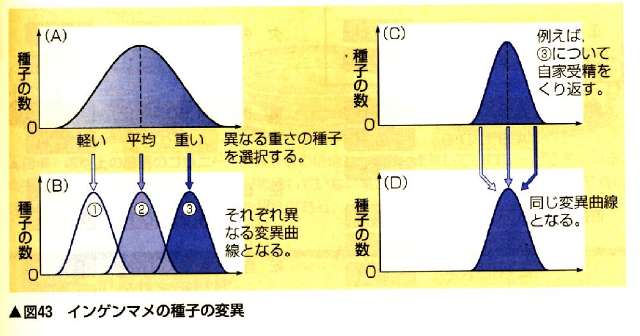

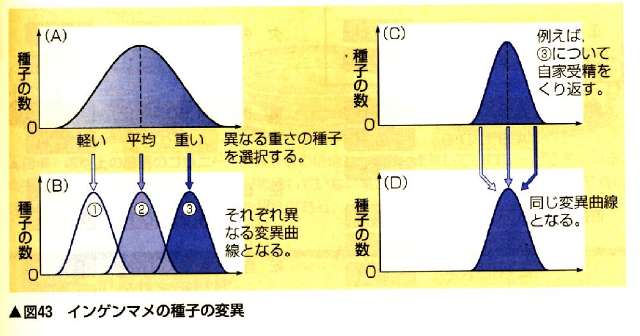

variation)という。ヨハンセンは市販のインゲンマメの重さを測定し変異曲線を作った(A)。軽い種子を選抜して自家受精を行うと軽い種子が得られ、重い種子からは重い種子が得られた(B)。市販の種子には遺伝子の違う集団が混在していたことが分かった。選抜した集団で自家受精をくり返すと(C)、やがて同じ変異曲線が得られるようになった(D)。

このとき重さに関して遺伝子の等しい集団になったと考え、このような集団を純系と呼ぶ。純系の集団であっても重さに変異があるのは成長途上の環境要因の影響であり、これを遺伝しない環境変異と呼ぶ。

第2節 種分化

新しい種が分化するとき,突然変異や自然選択はどのように働くと考えられるのだろうか。

●第1項 突然変異

突然変異は多様な変異を生み出すもととなる。

(1)遺伝子突然変異

遺伝子のエキソン部分でDNAの塩基配列に変異がおこれば、翻訳されるアミノ酸に変化が起こる。

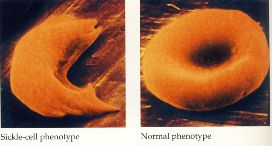

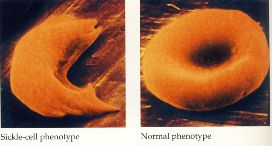

鎌形赤血球症の例がもっとも典型的である。

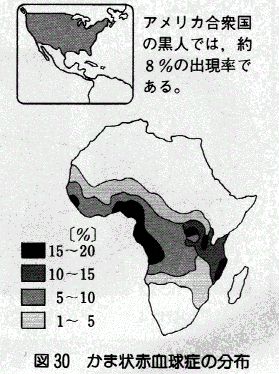

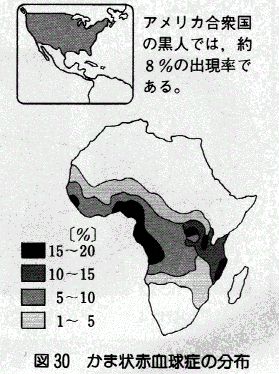

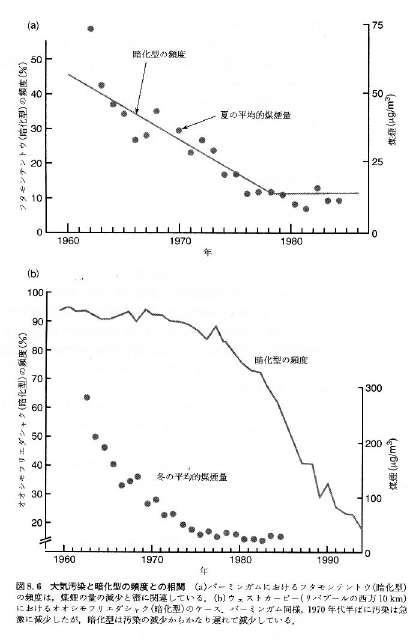

遺伝子構成の変化をマラリアが流行する地域でのかま状赤血球症の例で見てみよう。かま状赤血球症は,赤血球がかま形に変形して酸素を運搬できなくなる悪性の貧血症で,ときには死亡する遺伝病である。

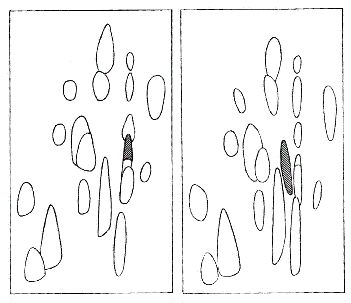

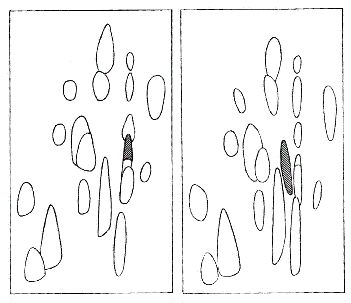

悪性のマラリアが風土病として発生する地域での出現率が高い。この遺伝子が作る異常ヘモグロビンはマラリア病原虫が赤血球内で生存するのに不適な環境を与えることがわかった。正常なヘモグロビンだけを持った個体はマラリアに対して不利である。異常ヘモグロビンをホモ接合に持つと悪性の貧血になるが,ヘテロ接合体は貧血にもならないし,マラリアにもかかりにくいので,この地域では有利である。

おそらく突然変異によって生じたかま状赤血球症の遺伝子は,マラリアによって選択され,ヘテロ接合体を通して集団内に広がったものと思われる。

|

←異常ヘモグロビンのアミノ酸

の特定はペーパークロマト

グラフィ法で行われた。

二次元で展開した断片を

ニンヒドリンで赤く発色させた

アミノ酸を基準に特定して

異常ヘモグロビンのアミノ酸

を割り出したのである。 |

|

|

|

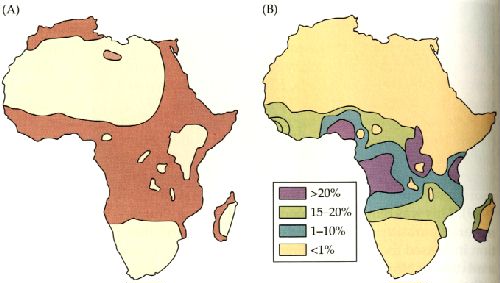

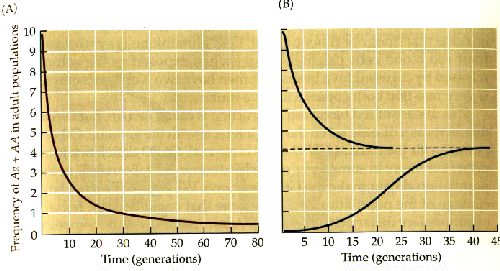

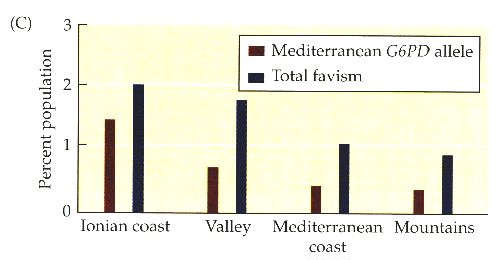

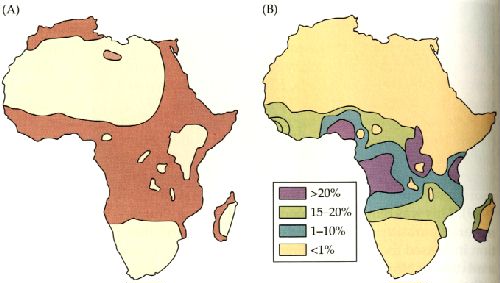

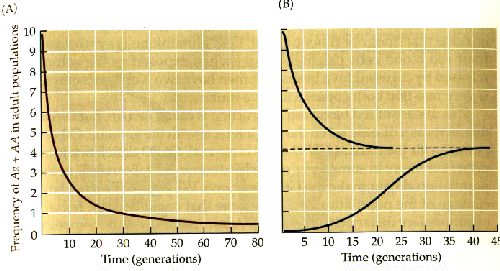

▲▼ギルバートとイーペル『生態進化発生学』第8章より.

(A)はマラリアを媒介する蚊の分布.

駆除対策以前のもの.(B)鎌形赤血球症ヘテロ接合の頻度.

下のグラフは、HbS遺伝子の選択の重要性を示したもの.

(A)マラリアのない地域で,ヘテロと優性ホモの適応度を1.0,劣性ホモの適応度を0.25

とした場合の,ヘテロと優性ホモの割合を示したもの.

(B)優性ホモの適応度を0.95,ヘテロを1.19,劣性ホモを0.30としたときの高いレベル,

または低いレベルともに40%付近で平衡に達する. |

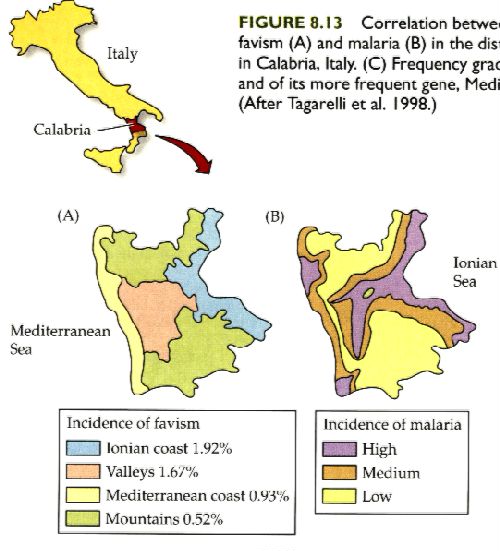

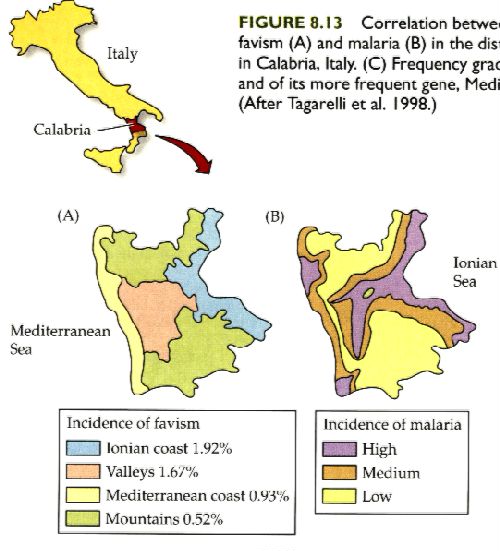

▲Favism(ソラマメを原因とする急性溶血性貧血)に関する例.

イタリアのカラブリア,コセンツァ地域の(A)ソラマメ中毒の件数と

(B)マラリアの症例数の相関関係.

(C)は中毒の割合と地中海性G6PDの頻度を表したもの[Tagarelli 1998参照]. |

|

ピタゴラスも記述しているソラマメによる中毒でときには死亡する場合もあったという.

ソラマメには赤血球膜を破壊する働きのアルジビシンやイソウラミルなどの

オキシダント(酸化物質)が高濃度に含まれている.大抵のひとはこれらの化合物は

無害である.赤血球が酵素G6PDを生産するからだ.

この酵素はグルタチオーネを作るのに重要である.グルタチオーネはソラマメ内に見られる

ような環境オキシダントと戦ってこれを減らす因子である.G6PD遺伝子はX染色体上にある.

この遺伝子が突然変異してしまった男性は,酵素が作れず機能不十分になる.

グルタチオーネの合成が低下すると,食べたソラマメから出た化合物で赤血球が破裂して

しまう(溶血する)のだ.女性にはX染色体が二本あるため,両方に変異体が複製することは

稀である.

このような溶血を起こす病気がファヴィズムと呼ばれたが,ファヴィズムは食物がゲノムと

反応する唯一の病気であることが分かった.

G6PD突然変異体をもつヒトであっても正常である.G6PD不全症はむしろ普通なのだ.

地中海沿岸では,30%の男性がG6PDを合成できない.なぜこれほど高率に遺伝子が

保たれてきたのだろうか.再び、マラリアが選択要因になる自然選択を見てみよう.

マラリアが流行する地域ではG6PD不全症が生存上の利益があったのである.

グラフ(ヒストグラム)に地中海性G6PD遺伝子の頻度勾配とマラリア流行地域が一致する

例を示した.G6PD酵素とグルタチオーネを欠くと,マラリア病原虫は増殖困難になるのだ.

(Mason et al.,2007参照).ギルバートとエペル『生態発生生物学』第8章の本文より. |

エキソン部分でDNAの塩基配列に起こる突然変異によってはペプチドへの影響が異なると考えられる。

|

DNAの塩基 |

翻訳されたアミノ酸 |

変異 |

| 野生型 |

-TAG-CAT-TAT-AGT- |

-ILE-VAL-ILE-SER- |

- |

| 置換 |

-TAG-TAT-TAT-AGT- |

-ILE-ILE-ILE-SER- |

ミスセンス変異 |

| 置換 |

-TAG-CAT-TAT-ACT- |

-ILE-VAL-ILE-終始 |

ナンセンス変異 |

| 欠失 |

-TAG-()ATT-ATT-GT- |

-ILE-終始 |

ナンセンス変異 |

| 欠失 |

-TAG-CAT-T()TA-GT- |

-ILE-VAL-ASN- |

フレームシフト変異 |

| 挿入 |

-TAG-CGA-TTA-TAG- |

-ILE-ALA-ASN-ILE- |

フレームシフト変異 |

鎌形赤血球症の場合はDNAの置換によるミスセンス変異(誤ったアミノ酸になる)の例と考えられる。

(2)染色体突然変異

突然変異に続いて,自然選択や隔離が働き,集団内の生物個体の性質が変化することを小進化という。

●第2項 自然選択による種形成

市販のインゲンマメの種子は重さに関する遺伝子の混ざった集団であった。この点が進化にとって重要である。自然界の生物が純系ばかりだったら、進化は起こらない。収量増産を目的に人為選択を行う場合、ヒトは重い種子を選抜するだろう。しかし、もし種子の重さを増す遺伝子がまずい味の遺伝子と連鎖していたとしたら、軽い種子を選ぶにちがいない。同様のことがヒトの手で行われずに、鳥が行ったとしたら、あるいは落下のしやすさに差があったりして、風が行ったとしたら、それはもはや自然選択である。

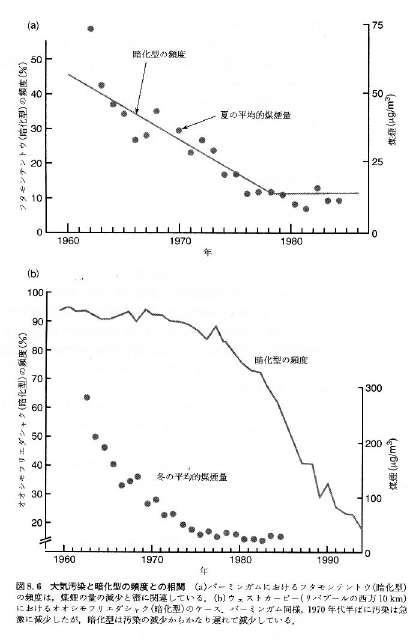

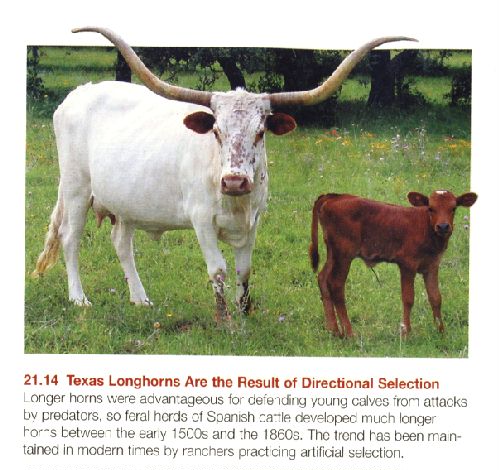

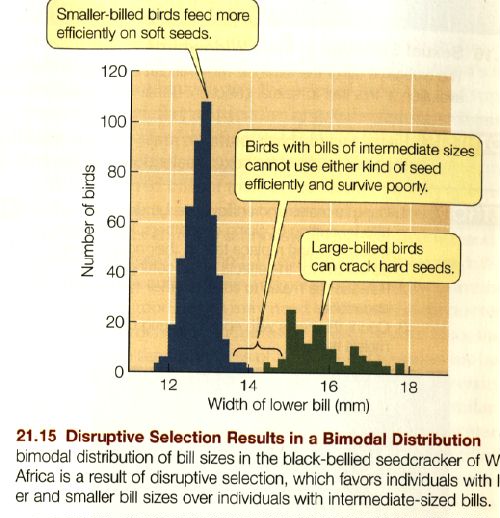

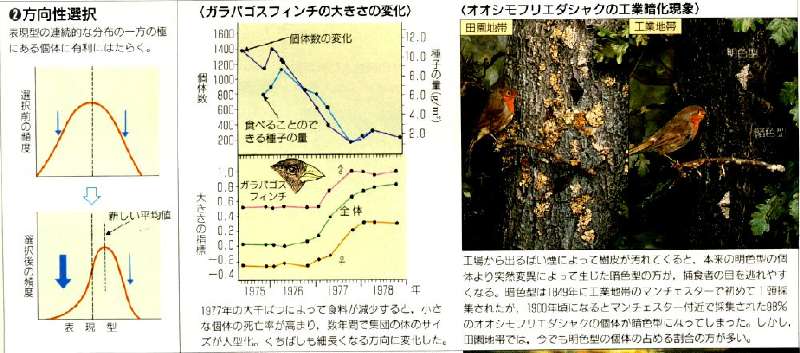

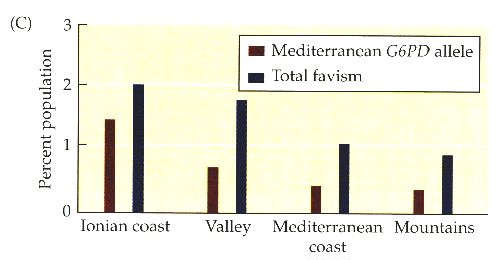

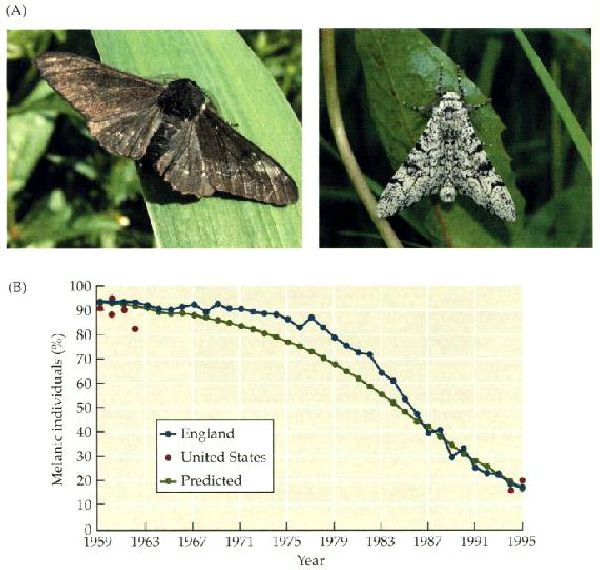

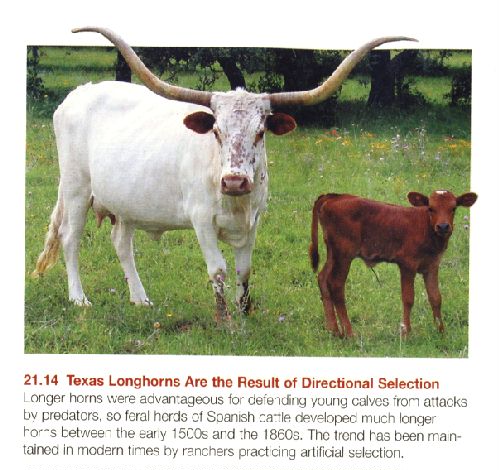

(1)方向性選択の例 工業暗化

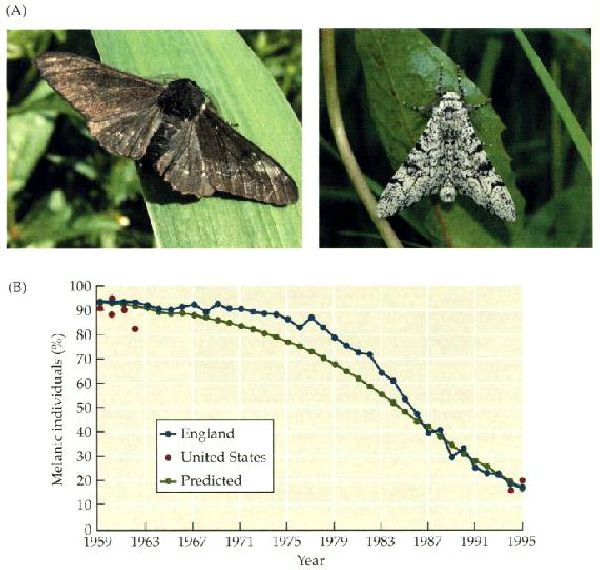

オオシモフリエダシャクという蛾の一種の工業暗化の例がある。

英国では産業革命によって大気汚染が進み、樹肌がススで黒く汚れるにつれて蛾の暗色型が増えてきたことに昆虫採集家たちが気がついた。 1950年代、ケトルウェルはこの蛾に明色型と暗色型の変異があり、暗色型は黒く汚れた樹肌では隠蔽色となって目立たなくなり。鳥の捕食を免れているという仮説を立てた。彼は樹肌の汚れが目立たない田舎と汚れのひどい工業都市で標識再捕獲実験を行い(⇒生態の項参照)、暗色型が捕食を免れている事実を確認した。ただ野外実験の制約もあり、放飼数が実験区と対照区で著しく差があったりして、実験の不備が指摘されると、ケトルウェルは批判を気に病んで自殺してしまった。

大気汚染が改善されると、グラフに見られるように暗色型は減少していった。鳥の捕食による選択が強く働いたと考察された。汚染の汚れの改善よりも減少が遅れていることから鳥の捕食以外の要因も働いているようだ。いずれにせよ環境の変化がガの型の適応度を変えたことは事実であり、ケトルウェルが行った実験は再評価されてよい。

このような一定の形質を持つ個体が環境に適者とされる選択を方向性選択という。

重要な点は鳥の捕食という選択がハネの型という形質にかかったというよりも表現型を通して遺伝子にかかったということである。

しかも、暗色型の遺伝子は優性遺伝子であったためにその変化が非常に早く現れたということができる。

|

【資料学習】オオシモフリエダシャクの工業暗化

イギリスの工業地帯で19世紀後半から目だつようになったオオシモフリエダシャクの暗色型(翅が黒い)の増加の原因はなんだろうか。

(1)明色型と暗色型が樹皮上にとまっている写真,

(2)工業地帯からの距離と暗色型の割合の年変化,

(3)工業地帯と田園地帯でのマークして放した後で再捕獲した実験

のそれぞれの資料から,暗色型の増加の理由や仮説をできるだけたくさんあげてみよう。

また,その仮説を証明する方法も考案してみよう。(データはKettlewell,1955,1956)

|

|

▲『現代進化学入門』より。オオシモフリエダシャクの暗化型は工業による大気汚染とともに分布を拡大。暗化型は優性形質だったので拡大は急速だったが、大気汚染が改善されると、下のグラフで見られるように減少していった。鳥の捕食による選択が強く働いたと考察された(汚染が進むと暗化型が隠蔽色となり、捕食を逃れるが、改善すると野生型が隠蔽色となる。

ただし、下のグラフでわかるようにばい煙量が減っても、暗化型はすぐには減ってはいない。工業暗化の要因は鳥の捕食だけではないようだ。上のグラフはフタモンテントウの暗化型(黒色が優性形質である。劣性形質は赤色)の頻度だが、ばい煙が減ると暗化型も減っている。テントウでは体色は隠蔽にならない。鳥が避けるのは味の悪さである。暗化型は赤色より熱吸収率が良いため、汚染大気下でも体が早く温まり、成長や繁殖に有利なのだろう。また、汚染は樹木上でガを隠す地衣類に負の影響を与えた可能性も捨てきれない。いずれにせよ、環境の変化がガの型の適応度を変えたことは事実であり、ケトルウェルが行った50年代の実験は再評価されてよい。 |

|

|

明色型 |

暗色型 |

計 |

ドーセット地区

(田園地域)

1955年 |

放した蛾 |

496 |

473 |

969 |

| 採集した蛾 |

62 |

30 |

92 |

| 再捕獲率 |

12.5% |

6.3% |

|

バーミンガム地区

(工業地域)

1953年 |

放した峨 |

137 |

447 |

584 |

| 採集した蛾 |

18 |

123 |

141 |

| 再捕獲率 |

13.1% |

27.5% |

|

バーミンガム地区

(工業地域)

1955年 |

放した峨 |

64 |

154 |

218 |

| 採集した蛾 |

16 |

82 |

98 |

| 再捕獲率 |

25.0% |

52.3% |

|

|

【資料学習の参考:オオシモフリエダシャク

Biston betularia の工業暗化】

工業地帯で暗色型が増加した現象を工業暗化とよぶ。1849年にイールドストーンがマンチェスターの近郊で暗色型を1頭採集したのが初めだった。工業暗化はこの種だけに限らない。別のヘーゼルガ

Gonodontis bidentata でも観察されている。

(1)田園地帯の幹には地衣類が付着して白っぽい(樹幹が白いのではない)ので明色型は目だたない。工業地帯では地衣類が育たず,幹にばい煙が付着して黒っぽいため暗色型が目だたない。

(2)1850年にわずか1%だった暗色型は急速に増加し,工業都市では79%にもなった。30kmも離れるとこのような暗色型の増加は見られなかった。1952年に環境条例が施行され,大気汚染が緩和されると暗色型は減少傾向を見せ始めた。

(3)再捕獲率(再捕獲数/マーク数の%)を算出すると,田園地帯では明色型13.2%,暗色型6.3%で明色型の再捕獲率が大きく,工業地帯では明色型13.1%,暗色型26.6%で暗色型の再捕獲率が大きかった。マークしてから再捕獲するまでの間になんらかの死亡があると考えると,田園地帯では暗色型より明色型の,工業地帯では明色型より暗色型の死亡が小さいことが考えられる。

(1)と(2)から,大気汚染が樹皮の色(および地衣類の成長)に影響し,暗色型を増加させたこと,(1)と(3)から樹皮に対して目だたない型が鳥などの天敵の捕食から逃れ,目だつ型が捕食されていることが考えられる。

対立仮説としては[1]暗色型は汚染に強く,明色型は弱い,(2)汚染物質が体色の黒化をもたらした等が考えられる。

実際に検証を試みた例がある。[2]シャクガの仲間の幼虫を鉛やマンガンの化合物で汚染された葉で飼育したところ,黒化した成虫が育った(1926年)という報告があったが,他の研究者の追試では確認されなかった。

[3]鳥小屋内に暗色と明色の柱を立て,両型のガ(暗9+明8=17頭)を離し,1つがいのシジュウカラを離した。他の昆虫も入れて実験したところ,保護色になっていない個体は8頭捕食されたが,保護色になっていた個体は4頭捕食された。実験は繰り返され,保護色の効果はあると結論された。(3)再捕獲実験も同様の意図で行われた。

選択要因が鳥の捕食だけであれば,計算上は暗色型が100%になってしまう地域であっても,明色型が生存していることは,各型の分布には生息密度や移動距離など他の要因も関わっている可能性が強い。

(上記は城田安幸『君は進化を見るか』岩崎書店を参考にした)。

問題の例:バーミンガムの汚染地域で,1956年にKettlewellは暗色型が87%の頻度でいることを観察した。この集団における暗色型をもたらす優性遺伝子の頻度とヘテロ接合体の頻度を計算せよ。

解:明色型(劣性ホモ)が100-87=13%,q=/0.13

=0.36,したがって優性遺伝子の頻度p=0.64,ヘテロ接合体の頻度2pq=0.46となる。 |

|

▲ギルバートとイーペル『生態進化発生学』第8章より工業暗化の例.英国でもUSAでも次第に暗色型が

減少した.緑点は一定の選択係数のばあいの予測値である. |

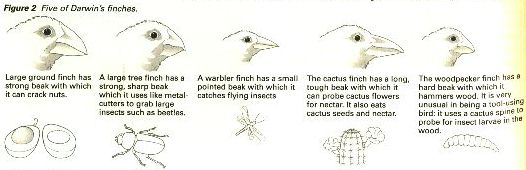

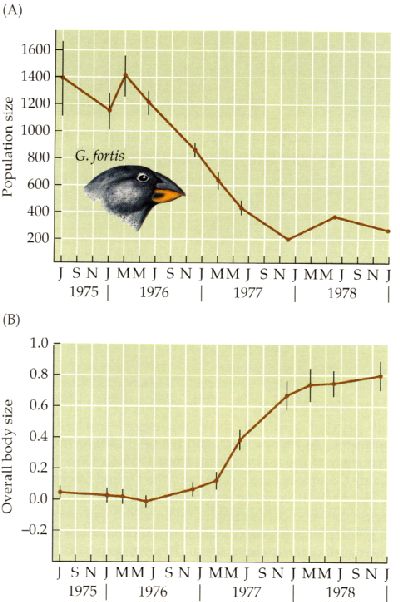

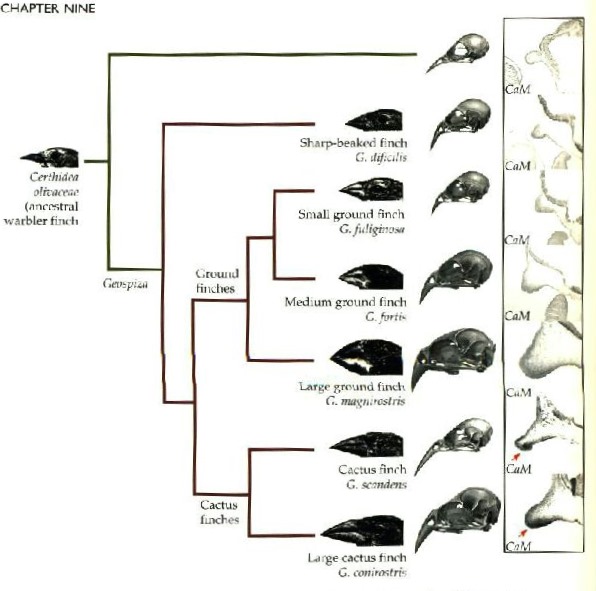

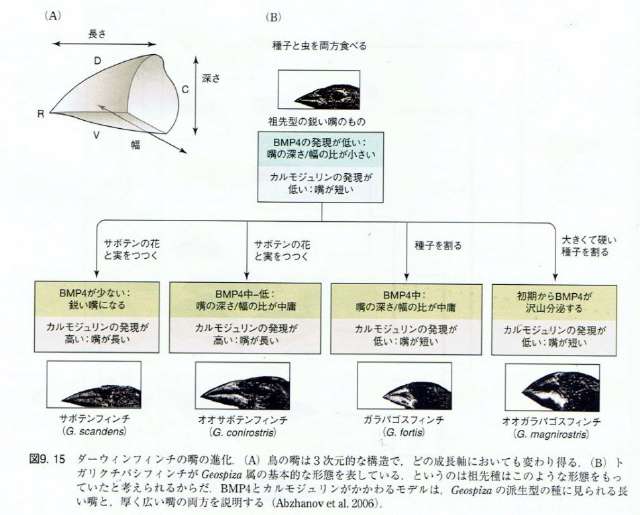

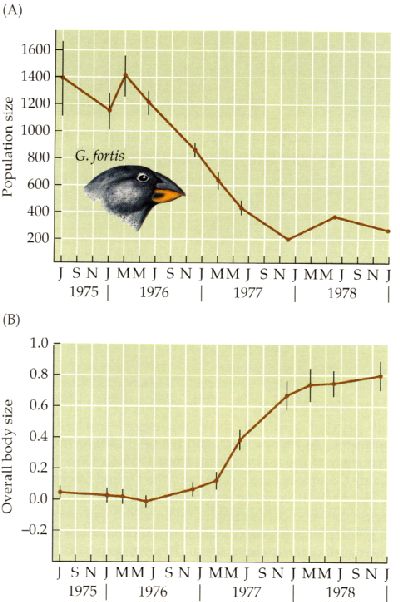

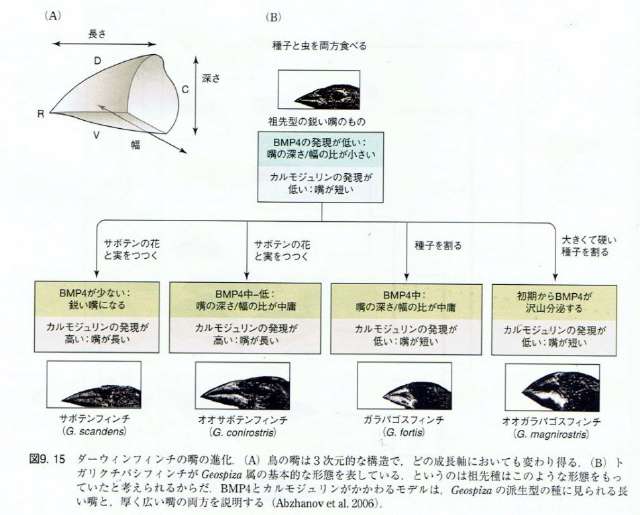

(2)方向性選択の例 ダーウィンフィンチ

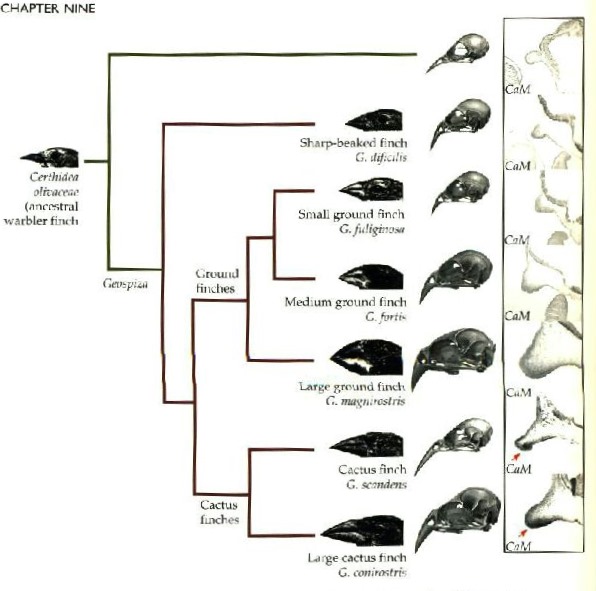

方向性選択の例として、ダーウィンフィンチまたはガラパゴス・フィンチの例がある。

ダーウィンも『種の起源』で重視したフィンチ(ひわの一種)で、食性によってくちばしの形やサイズの変異が見られた。

鳥類学者のラックは14種を区別した。 南米大陸から渡ってきた祖先種がガラパゴス諸島で適応放散したのである。

1970年代のグラントの研究によって自然選択の実態が判明した。干ばつによって食物の種類と大きさが変動すると、個体の生存率も大きく変動したのである。干ばつで大きな種子しかないときは、地上で採食する穀物食のフィンチは種子を割るのにくちばしの太い方が有利である。くちばしの高さは遺伝する。20年間に3回の干ばつがあり,しだいにくちばしの高いガラパゴスフィンチが多くなっている。

▼ギルバートとイーペルの

『生態進化発生学』第8章より

[出典はGrant 1986].

自然選択の例である.

ワイリー『フィンチの嘴』

(早川書房)

|

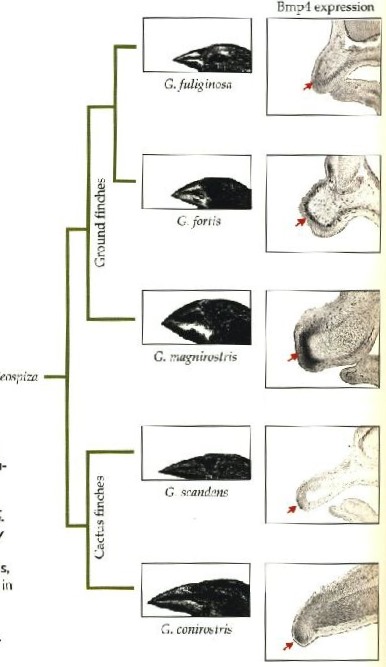

その後、フィンチのくちばしのサイズに関わる遺伝子が判明し、さらに働いている調節タンパク質も明らかになった(2006年)。

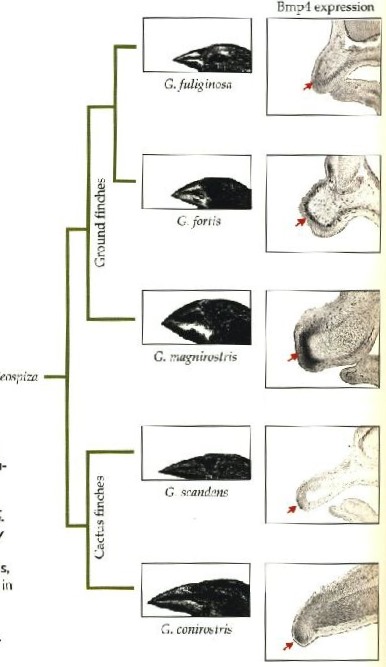

▼Bmp4の発現とダーウィンフィンチ

の嘴(beak)と形の関係.

ギルバートとイーペル2009の

『生態進化発生学』第9章より

(Abzhanov等,2004による)

上の三種のGeospiza属は

ジ(地上)フィンチと呼ばれ

下の二種サボテンフィンチとは

区別される。

その嘴の違いはBmp4の発現

が時間的にも量的にも異なる

ことにあるのだ。

Bmp4が早期に多く発現すると

ジフィンチ型の嘴になるのだ。

BMP4は嘴の細胞分裂を活発に

する成長因子である。

BMP4はアヒルの後肢の水カキで

発現している。

しかし、このタンパク質は

他のタンパク質があると信号細胞

死亡によって阻止される。

このBMP4抑制タンパク質の名前は

「グレムリン」!

ジョー・ダンテ監督の映画で

かわいいギズモが変身する

あの怪物である。

▼下の図はダーウィンフィンチで

カルモジュリンの発現と嘴の関係。

カルモジュリン遺伝子発現が

高いとサボテンフィンチの嘴に、

低いとジフィンチの嘴になる。

(Abzhanov等,2006による) |

|

▲ダーウィンフィンチの嘴と遺伝子発現の関係を示す(ギルバートとイーペル2009(訳書2012)の『生態進化発生学』より)

祖先種は種子食・昆虫食の雑食性で浅く狭い(BMP4低)短い(CaM低)嘴だった。

サボテンを探し花や実を食べるようになったある種サボテンフィンチはCaMを多くして長い嘴になった。

オオサボテンフィンチはCaM高にさらにBMP4を増やして長く、やや深い幅の広い嘴になった。

種子を割って食べる中形ジフィンチではCaMは低いまま、BMP4を増やして深く幅は広いが短い嘴になった。

硬く大きな種子を割って食べる大形ジフィンチではCaMは低いままBMP4を早く多量に発現させ

深い広い短い嘴になった。(Abzhanov等,2006による) |

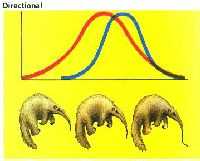

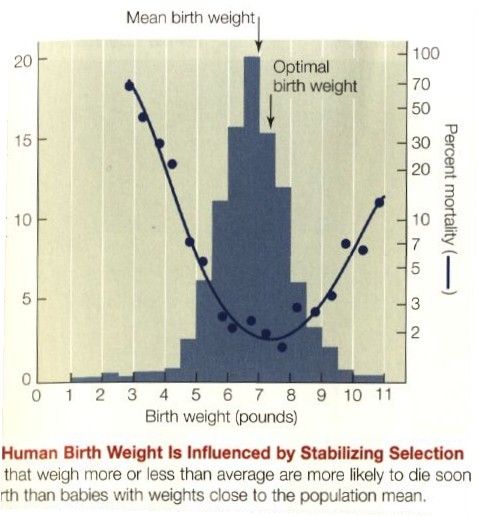

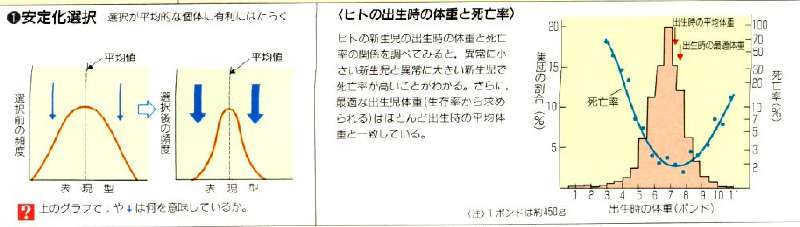

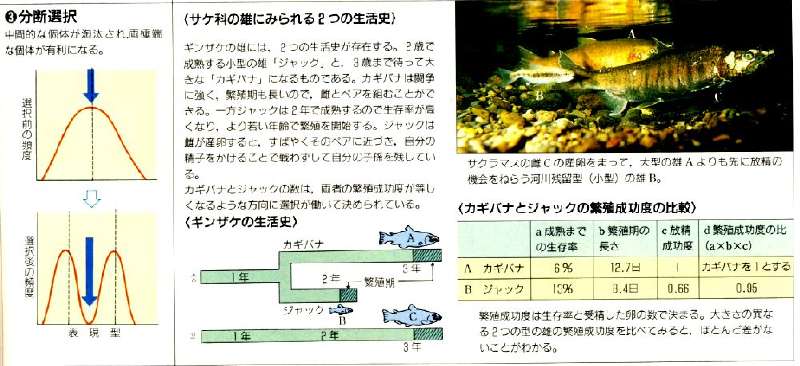

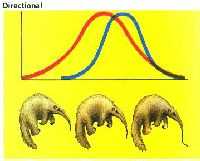

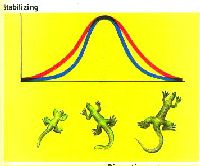

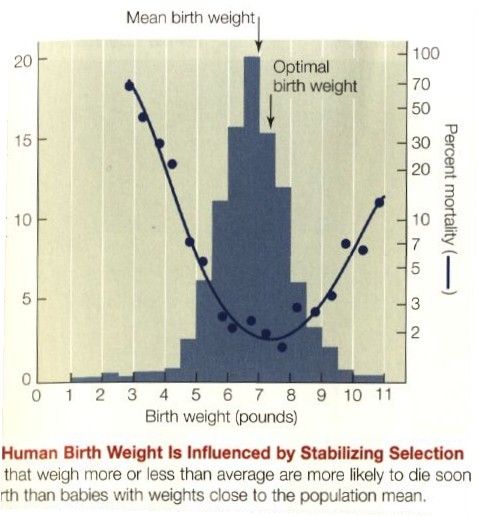

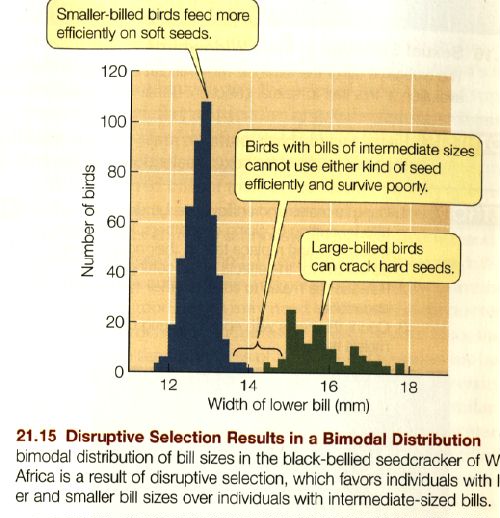

選択にはほかに安定化選択と分断選択がある。安定化選択は平均値付近の個体に有利に働く選択(例えばヒトの出生時の体重)であり、分断選択は結果的に表現型にニ型をもたらすような選択である。

【選択による種形成】選択には方向選択,安定化選択,

分断選択がある。

(1)方向性選択は表現型の一部の端から個体を連続的に

取り去るように働く。ウマの体の大きさやキリンの首の長さ

の進化などは方向性選択が働いた例であろう。

|

|

(2)安定化選択は表現型の分布の両端から絶えず個体を除き,いつも同じ平均を保つように働く。キリンの首の長さには

今では安定性選択が働き,首は長くも短くもならない。

|

|

(3)分断選択は同種内に不連続な型(多型)が生じている

ときに見られる。アフリカキアゲハは味の悪いA種とB種に

擬態しているが,中間型は擬態をしないので選択を受ける。

方向性選択の例として,ガラパゴスフィンチの例と工業暗化

の例を挙げた。

|

|

| 【ガラパゴスフィンチ】ガラパゴスフィンチはダーウィンフィンチともよばれ,イギリスの鳥類学者ラックによって研究されて有名になり(『ダーウィンフィンチ』思索社),最近はグラントによって研究されている。干ばつによる選択はジフィンチという種類で起こった。 |

■実習 選択が働く場合の遺伝子頻度の変動

目的:特定の遺伝子型に選択が働く場合の遺伝子頻度の変化を計算し,グラフにしてみよう。

計算例:ある一遺伝子雑種F2の雄100個体のうち,AA,Aa,aaがそれぞれ25個体,50個体,25個体であるとする。この劣性形質aaが完全に除かれた場合,次の代の遺伝子頻度がどうなるか,計算してみよう。

(1)次の代の親になるのはAA,Aaだけである。1個体が配偶子を4個作るとすると,AAの作る配偶子は25×4=100個,すべてAである。Aaの作る配

偶子は50×4=200個,そのうち半分の100個がA,残り100個がaである。

(2)したがって,この代の作る雄の配偶子全体300個のうち,2/3がAを持ち,

1/3がaを持つ。

(3)雌にも同じ選択が働き,配偶子が同じ割合で出来るとすると,次代の各遺伝子型の割合は右表のようにして求

められる。

(4)この結果から,A遺伝子の頻度pを求めると,2/3である.

(5)この代のaaが再び完全に除かれると仮定して,さらに次の代のA遺伝子頻度を計算してみよう。(答

3/4)

●ヒント;1/9aaが除かれた後の全体は8/9,そのうちA遺伝子の割合は2/3である。

発展1.数世代分を計算し,グラフを書いてみよう。

発展2.選択の度合を変えてみよう。

発展3.選択にかかる遺伝子型を変えてみよう。

発展4.コンピューターの表計算ソフトなどを利用してみよう.

■実習 選択が働く場合の遺伝子頻度の変動 解説

特定の遺伝子に選択が働く場合の遺伝子頻度の変化は,例えばクロー『遺伝学概説』(培風館)に説明があるが,コンピューターの表計算ソフト(例えばLotus1-2-3)やBasicプログラムを利用することによって,簡単に計算でき,視覚化できる。

以下,A遺伝子頻度の変化の計算例,Lotus1-2-3またはエクセルによる計算およびグラフ化の手順の例をあげる。Basicプログラムの例は別記した。

(1)A遺伝子の頻度変化の例(aaが完全に除かれる場合)

(2)Lotus1-2-3またはエクセルで計算する場合の手順

1)①列Bに世代,行3にp(=A遺伝子の頻度),q(a遺伝子の頻度。1-p),W1(AAの適応度),W2(Aaの適応度),W3(aaの適応度),ppW1,2pqW2,qqW3,次世代pと入力する(タイトルを行1に入れた。表の左はじのセルがB3であるとする。

2)初期条件を入力する。例えばいまp=0.5,W1=1,W2=1,w3=0と設定する場合(これは教科書の実習の例である),それぞれの値をC4,E4,F4,G4のセルに入力する。この初期条件の値を変更すれば,いろいろなケ-スがシミュレートできる。

3)E4の値をE5以下の列に【C複写】でコピーする。さらにF4はF5以下,G4はG5以下の列にコピーする(世代が進んでも適応度は変化しないものとする)。

4)式を入力する。D4のセルに

1-C4 と入力する。値が「0.5」と表示される。

5)H4のセルに +C4*C4*E4

と入力する(=p2W1)。値は「0.25」と表示される。

6)I4のセルに 2*C4*D4*F4

と入力する(=2pqW2)。値は「0.5」と表示される。

7)J4のセルに +D4*D4*G4

と入力する(=q2W3)。値は「0」と表示される。

8)K4のセルに (C4*C4*E4+C4*D4*F4)/(H4+I4+J4)と入力する。値は「0.66666」と表示される。この式は(p2W1+pqW2)/(p2W1+2pqW2+q2W3)を表す。

9)C5のセルに K4と入力する。

10)いま設定した式をそれ以下のセルにそれぞれ列ごとに【C複写】でコピーする。

11)各世代ごとの遺伝子頻度が算出される。

12)世代数を横軸,pまたはqを縦軸にとって,【Gグラフ】でグラフが描ける。

12世代までを計算したときの例 |

| エクセル・ファイルの例 → 遺伝子頻度の変動(genefrequency.xls) |

【発展】

教科書実習の発展2,発展3を手計算で行うのはわずらわしいので,表計算ソフトを利用した場合を解説する。

選択の度合および選択にかかる遺伝子型は,表中のW1,W2,W3の値を変更することでできる。これら適応度の値はどのような値を入れてもよい。

たとえばAAとAaがaaに比べて,60%も選択される場合の設定の例。オオシモフリエダシャクの工業暗化の例に相当する。ただし,選択の値(適応度)は仮想的な値である。

W1 W2 W3

40 40 100

0.4,0.4,1と設定してもよい。

Aaの適応度が高い例。マラリア流行地域での鎌形赤血球症の例に相当する。ただし,選択の値(適応度)は仮想的な値である。

W1 W2 W3

100 110 100

1,1.1,1と設定してもよい。

|

|

|

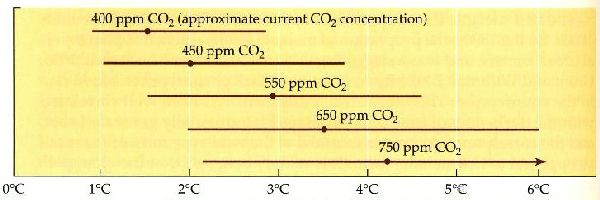

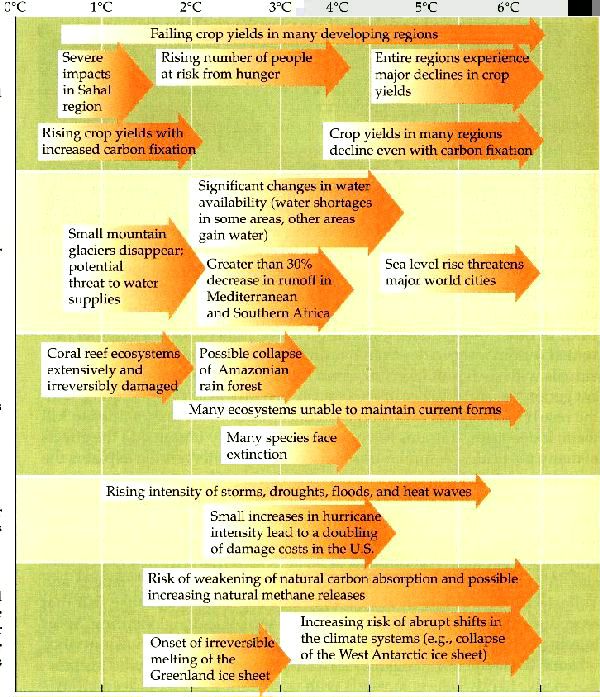

▲ギルバートとイーペル『生態進化発生学』第8章より.

選択要因としての地球的な気候変動を表す. |

●第3項 隔離

分化が個体群内のどこで起きるかによって異所的種分化、側所的種分化、同所的種分化などの違いがある。オオシモフリエダシャクの工業暗化や地上性フィンチ(オオガラパゴスフィンチまたはジフィンチ)の例は同所的種分化の例であった。火山島が新たに形成された場所などでは、それに伴って異所性種分化も起こったと推定される。分化した集団ともとの集団が生殖行動が変化したり、時期がズレたりすれば、別種となっていくだろう。

集団が隔離によって進化することを強調したのは,ワグナーであった(1868年)。島や高山地域,洞窟で隔離による進化の例を見ることができる。また,地理的に隔離されなくとも,集団間で交雑できない生殖的隔離が起こると,種は分化していく。

ホタルの集団同時明滅は,種特有の雌に対する求愛信号だから,西日本型と東日本型は地理的にも生殖的にも隔離されているといえよう。

ガラパゴス諸島のゾウガメは,島ごとに甲らの形や模様が違っている。おそらくゾウガメの祖先は,大陸から流木などに乗ってそれぞれの島に漂着したのだろう。ゾウガメは陸ガメの一種で泳げないし,島は海に隔てられていて,地理的に隔離されている。隔離された集団内の遺伝子構成は変化し,変異が固定され,同種だったゾウガメは少しずつ違った集団に分化したのだろう。その後,イザベラ島は5つの島が溶岩流によってつながったと考えられている(下図)。

【隔離】生殖的隔離には次のような種類がある(北川修『集団の進化』参照)。

(1) 交配,または雑種の接合体形成を妨げる隔離

(A)生態的,または生息場所の違いによる隔離 ハマダラカのA種とB種は汚れた水の所にいるが,A種は澄んだ流水に,B種は淀んだ靜水に生息する

(B)季節的,または時間的隔離 ツヅレサセコオロギの夏型(5-7月に成虫)と秋型(8月末-10月に成虫)は自然界では交配の機会はない。実験室で羽化時期を制御して交配すると雑種は妊性がある。

(C)性的,または行動的隔離 セミやコオロギの求愛歌には近縁種間の違いがある。ゲンジボタルの例。

(D)機械的隔離 オサムシでは雌雄の生殖器の構造に「鍵と鍵穴」の関係がある。

(E)花粉媒介者が異なるための隔離

(F)配偶子的隔離 海水中で体外受精を行うある種の海産動物で雌雄の配偶子が誘引されない(誘引のための化学物質が異なる)。体内受精でも配偶子の誘引が妨げられる場合。

(2)交配後,または雑種形成後に雑種の生存力や妊性が低下する隔離

(G)雑種生存不能 (雑種の生存力が著しく低いか,生存不能)

(H)雑種不妊 (雑種第1代の片方または両方の性が機能ある配偶子が出来ない)

(I)雑種の崩壊(雑種第2代以降または戻し交雑の個体で生存力や妊性が低下)

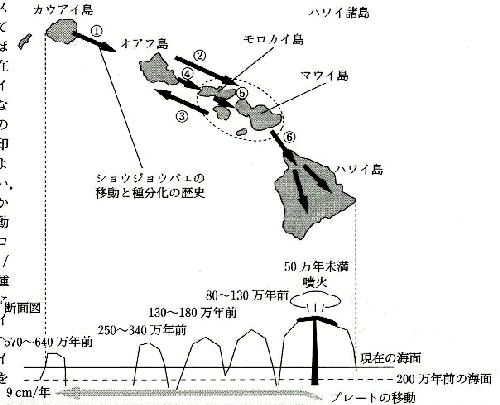

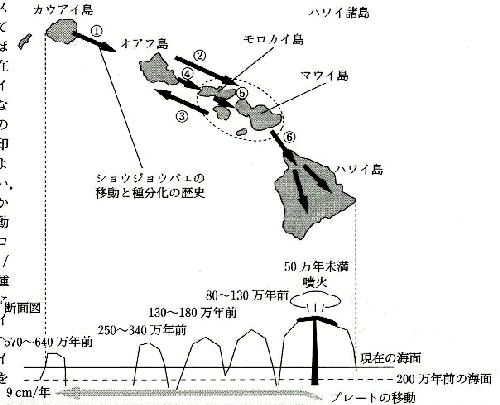

ショウジョウバエ属は世界に1500種近い種がいるが,ハワイ島(火山活動で新しく出来た島々から成る)では固有種が350種にも達する。大きさは小さいものから翅を開くと22mmに達するものまである。主要な島はそれぞれ一群の固有種を持ち,その多くは1つの島だけで見られ,おそらく隔離によって小集団に分化し,そこで進化したものと思われる。

同様の現象はハワイ島のアシナガグモ類でも見られる。ミトコンドリアDNAを使った研究により,ハワイ島での種分化が非常に早く起こったことが知られてきた。(ハワイ島のショウジョウバエの変異) |

|

●第4項 行動に現れた種内変異

ゲンジボタルの雄は,雌を求めていっせいに明滅をくり返す。

この集団同時明滅の周期は西日本では約2秒,東日本では約4秒である。

この二型は形態的には区別できない。ホタル本来の生息場所は暖かい地域だから,ゲンジボタルも西から次第に北上してきたと考えられる。

境界領域のどこか狭い地域で東日本へ分布した直後になんらかの隔離が起こって,東日本型が分化したのだろう。

| 【ゲンジボタルの種内変異】生殖的隔離のうちの性的,または行動的隔離の例である。中間地域で3秒型も知られてきた。集団同時明滅の場合の発光パターンなので,交尾の最盛期でない時期に1頭のオスの発光間隔を調べて結論するのは誤りのもとである(大場信義『ゲンジボタル』文一総合出版)。 |

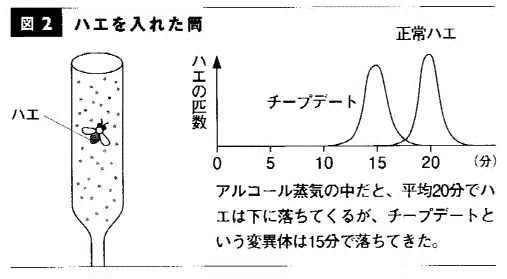

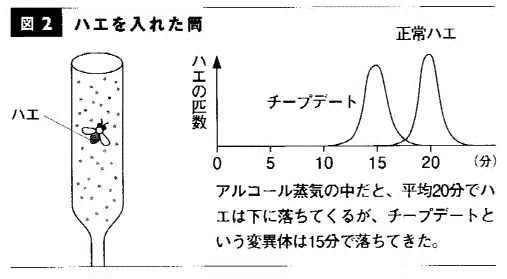

▼キイロショウジョウバエ

の行動の違う表現型を

人為選択する・

アルコール蒸気の中で

早く落下してくる、いわば

酒に弱いハエを人為

選択する。

チープデートとは安

上がりのデートという

意味である。少しの酒

ですむから。 |

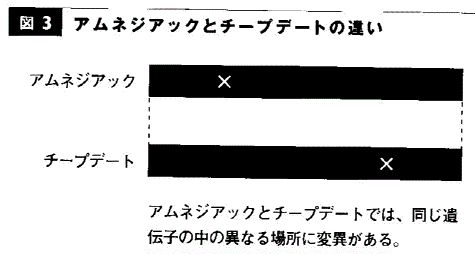

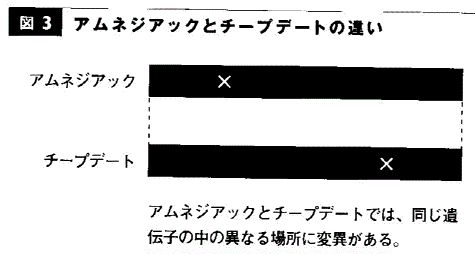

▼キイロショウジョウバエの

行動変異型には

アムネジアック(健忘症)

というハエもいる。

この記憶が悪いハエも

チープデートの同じamn

遺伝子に原因がある。

やや違った場所に変異

があった。

石浦章一『遺伝子が明かす

脳と心のカラクリ』

(だいわ文庫) |

|

▼ギルバートとイーペルの『生態進化発生学』

第8章より.

遺伝的多型を示すテントウムシ.

本種はその頻度が温度依存である.

黒い型が太陽光を吸収できるため

冷涼な地域に適している.

[パピリオの厚意による]

|

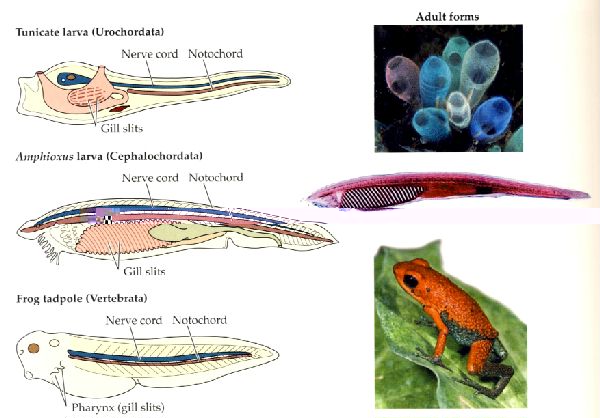

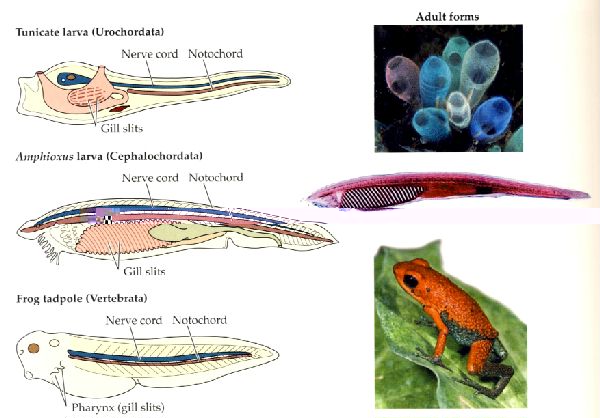

▼発生学とダーウィンの総合 ギルバートとイーペル『生態進化発生学』第8章より.

ホヤとナメクジウオ、カエルの幼体はよく似ているのに成体はまったく異なる形態をしている.

幼体にはともに神経管と脊索がある. |

|

|

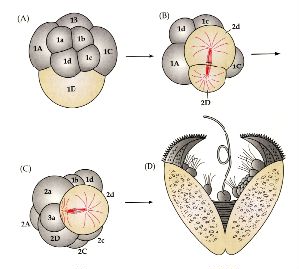

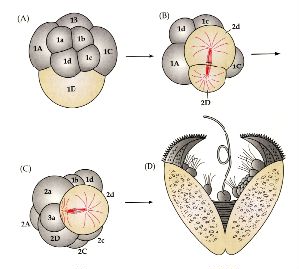

▲ギルバートとイーペル『生態進化発生学』第8章より.

左はらせん卵割による淡水二枚貝の

幼生グロキディウムの発生である.

右はカラスガイの上部のニセ魚.目やヒレに見える

ものは捕食性の魚をひきつけるため.幼生を魚の鰓に

付着させる. |

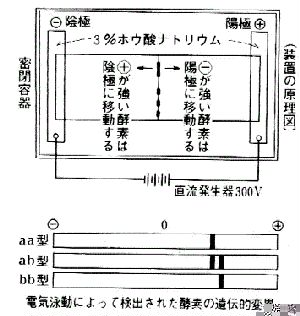

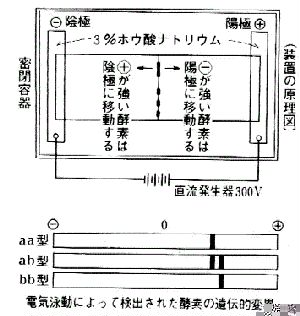

●第5項 酵素に現れた変異

形態でも行動でも区別できない同種の個体間で,酵素の構造が異なる例も知られてきた。日本各地の野生メダカで,酵素の一種を調べたところ,はたらきは同じだが,構造にちがいのあることが発見された。青森県や新潟県などの構造をa型とすると,西日本や関東地方などはb型であった。酵素の合成は遺伝子によって支配されているから,この違いは遺伝子によるものである。キイロショウジョウバエなど他の生物でも,同種の集団の中にこのような遺伝子の変異がかなり保有されていることがわかっている。

直接,DNAを分析する技術も開発され,応用され始めている。表現型に現れないDNAの突然変異があることもわかった。しだいに,これら分子生物学の成果をもとに,進化を考えるようになってきた。

【タンパク質に現れた種内変異=タンパク多型】

電気泳動は電気的性質のちがいによってタンパク質の膜上での移動速度が異なることを利用した分析法である。同じ機能をもつ酵素で移動速度が異なる(従ってタンパク質としての構造も異なる)例があり,これをタンパク質の多型という。

最初の例はマウスの肝臓のエステラーゼなどでアイソザイム(ISO=同一の,ZYME=酵素)として報告された(Hunter

and Market,1957)。

アイソザイムは(A)同種の酵素を支配する遺伝子座が複数の場合,(B)ひとつの遺伝子座に複数の対立遺伝子が存在する場合,(C)ポリペプチド鎖の移動時の効果による場合がある。アイソザイムのうち,同一遺伝子座の対立遺伝子による変異を示す酵素群,(B)の場合をアロザイム(allo=対立)といい,特に遺伝学的研究には必須の手段となった。遺伝学的な種の同定,集団の遺伝学的分析,種の境界決定,系統分析などに応用されている。 |

上図は電気泳動の装置。

下図は単量体の場合の例。

メダカの酵素は単量体

|

▲教科書の図はIdh(L-イディトールデヒドロゲナーゼ)という脱水素酵素の一種で,a型が電気泳動の移動度が小さく北日本集団,b型が移動度が大きく南日本集団を表す。

ただし,原論文では移動度の大きい方を遺伝子aとしているので,aとbは逆である。

図では説明の都合でaとbを逆に表した。

野生メダカでは,この他,多くの酵素で南北の分化を示す。

アロザイムはタンパク質という表現型を分析するもので,遺伝子を分析するものではない。

近年はDNAを直接分析する手段も開発され,成果をあげている。 |

第3節 遺伝学と進化

進化学は遺伝学と関連して発展してきた。なかでも重要な貢献を果たしているのが集団遺伝学である。集団遺伝学は遺伝を集団の遺伝子頻度の変動で理解する。重要な観点は遺伝的平衡と遺伝的浮動である。進化はまず,集団の遺伝子構成が変化することから始まる。遺伝子構成を変化させる要因は,突然変異や交配,移動,選択,隔離などである。

●第1項 遺伝的平衡 ハーディ・ワインベルグの法則

ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つような集団では、遺伝的平衡が保たれている。ハーディとワインベルグは次のような条件が成り立つ集団(メンデル集団という)では、対立遺伝子の遺伝子頻度は一定であることを証明した。

①個体数が十分多いこと、

②自由に交配できること(任意交配)、

③新たな突然変異が生じないこと、

④表現型に適応度などの差がないこと、

⑤移出や移入がないこと。

集団遺伝学では個体の枠を取り払って遺伝子プールの変動を考察する。

このような遺伝的平衡が成り立つ集団では進化は起こらない。裏返して言えば進化が起こるのはこれらの条件が成り立たない場合である。

すなわち、

①個体数が少ないこと、

②同系交配や性選択など交配の際に選択が働くこと、

③新たな突然変異が生じること、

④表現型に適応度などの差があること、

⑤移出や移入が起こること。

こういった変化は集団の遺伝子プールの遺伝子頻度に変化をもたらし、特定の遺伝子の増加、あるいは減少を起こす。それが進化である。

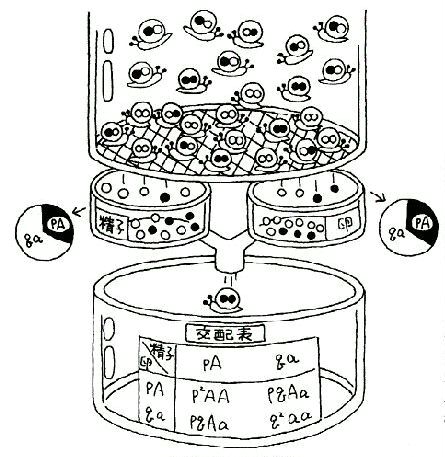

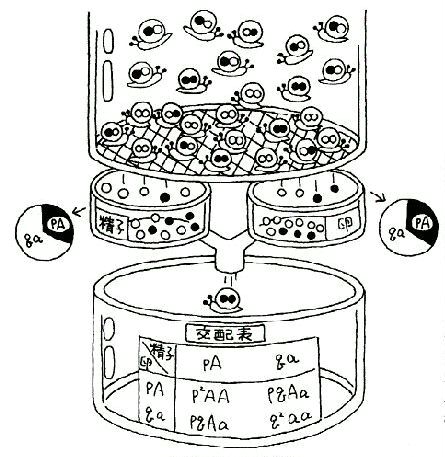

条件がみたされた場合には,ハーディ・ワインベルグの法則が成り立つ。この法則は,次のように表される。

接合体(遺伝子型)の頻度は,配偶子(遺伝子)の頻度をかけ合わせることによって得られ,遺伝子頻度は世代が進んでも変化しない。

いま遺伝子Aの頻度がp,遺伝子aの頻度がqであって(p+q=1),任意交配したとき,次世代の各遺伝子型の頻度は,次のようになる。

AA:p2, Aa:2p, aa:q2

この世代のA遺伝子の頻度は p2+pq=p(p+q)=p,

a遺伝子の頻度はpq+q2=q(p+q)=qで,最初の世代と同じである。

イギリスの数学者ハーディとドイツの医者ワインベルグがほぼ同時期に発表した法則。キャッスルを加えて,キャッスル・ハーディ・ワインベルグの法則といわれることもある。

左図ではカタツムリのような動物が描いてある。

カタツムリは雌雄同体で,個体間に繁殖力の差があるかどうかがはっきりしないので、例示した。

これがニワトリだったら,個体間には明らかに順位制などに基づく繁殖力の違いや性選択が働いていると思われるので,例示としては不都合であろう。(ある教科書ではニワトリが例示してあった)。

左図のA●遺伝子とa○遺伝子の割合は4:6になっている。この図は専門のイラストレーターが描き直さなかったため、池田の原図が、そのまま教科書に掲載された!

[問題]ある人類集団のMN式血液型でハーディ・ワインベルグの法則が成り立つとする。M遺伝子の頻度が0.6,N遺伝子の頻度が0.4として400人中の各血液型(MM,MN,NN)の人数を求めよ。

【コメント】同系交配;大きなカエルの雄が大きなメスと交配するような,似たものどうしが交配しやすい場合を同類(同系)交配という。

レア・メイル・エフェクト;ショウジョウバエではメスが表現型の稀なオスと好んで交尾する傾向が知られている。

【ハーディ・ワインベルグの法則】進化の考察に当たっては集団遺伝学が重要である。その基本となるハーディ・ワインベルグの法則が成立する条件は,

(1)集団がじゅうぶん大きいこと,

(2)個体間に繁殖力の差がないこと,

(3)任意交配していること,

(4)移動(移住や移入)や選択がないこと,

(5)突然変異がおこらないことである。

これらすべてが満たされる集団は実際には存在しないように思える。しかし,モデルの有効性はそれらの条件が満たされないときに,進化がおこることを示している。また,ハーディ・ワインベルグの法則の特徴は親集団を個体の集団ではなく,配偶子の集団とみなすところにある。

平衡を乱す要因としては集団の大きさも重要である。集団が小さいほど,偶然の要素が大きくなる。ある個体が次世代を残すことができるかどうかが確率的に決まるとすると,特定の遺伝子が集団から消失してしまったりする。このような偶然による遺伝子頻度の変動は遺伝的浮動

genetic drift と言われ,現実の集団は有限であるから,遺伝的浮動の影響は大きい。

遺伝的浮動は乱数発生機能を持つコンピューターの簡単なプログラムでシミュレーションすることができる。集団の個体数が多くなればなるほど,浮動の幅は小さくなり,遺伝子の消失は起こりにくくなる。

【遺伝的浮動のシミュレーション(geneticdrift.xls)】

|

第2項 遺伝的浮動

集団の個体数が少ない場合、偶然の影響で交配できない個体、または子孫を残せない個体が出てしまう場合がある。

表現型に適応度などの差がなくとも、偶然の影響は無視できない。特に集団が小さいほど偶然の影響は大きくなる。

例えばサイコロを振って偶数が出たら生存・交配可能、奇数が出たら消失と決めて、遺伝子Aを5個、遺伝子aを5個持つ集団の各遺伝子の運命をあなたが決めるというゲームをしてみよう。最初の遺伝子数が少ないほど遺伝子頻度の変動は大きく、数世代後にはどちらかの遺伝子は消えてしまう。このような偶然による遺伝子頻度の変動を遺伝的浮動(英語ではgenetic drift)という。

遺伝的浮動で注意すべきことはAとaの適応度に差がなくても変化が起こるという点である。

[図 縦軸を遺伝子頻度 横軸を世代数 Nを変化させたときの遺伝的浮動]

コンピュータのランダム発生機能を使うとシュミレートできる。【遺伝的浮動のシミュレーション(geneticdrift.xls)】

遺伝的浮動の例/ヒトがビタミンCを合成できない理由。

たいていの哺乳類はビタミンCを体内で合成できる。しかし、ヒト、サル、モルモット、ゾウなどの動物は+タミンC前駆体から+タミンCを合成するのに不可欠な酵素に変異が生じており、酵素が作れない。

このような変異は一見生存に不利で負の自然選択で消えてしまいそうだが、中立説では「ヒトの祖先が住んでいた森には、ビタミンCを含む果実などが豊富で、この遺伝子を失うことは生存に有利でも不利でもなかった、つまり中立だった。そのため変異が遺伝的浮動によって集団中に広まったのである。

ニュートン『ゲノム進化論』(2015年)

|

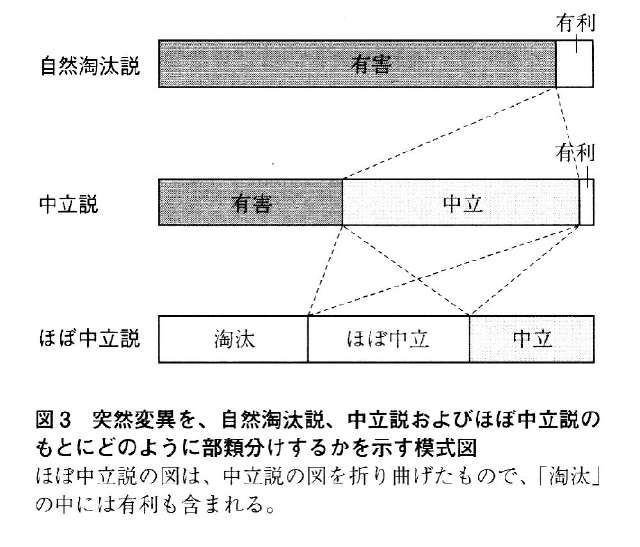

第3項 分子進化の中立説

現生の種が生存競争で生き残った適者であり、適応度が高い個体ほど生存する確率が大きいという適者生存の考えかたからすると、突然変異のほとんどは有害であるという見解にならざるを得なかった。有利な突然変異というのはほとんどないと考えられた。

しかし、日本の集団遺伝学者、木村資生は遺伝子突然変異には中立的な突然変異、つまり有利でも不利でもない突然変異が多いはずだと考え、中立的な突然変異だからこそ、その変異は蓄積されていくと考察した。それが進化の基盤を形成する。環境の変化によっては、中立的な変異が適応度を高める結果をもたらす例がある。適応が万能であるという進化説に対して、分子的変化や偶然、遺伝的浮動を重視し、中立的な突然変異を基盤にした木村資生の分子進化の中立説は、遺伝子の働き方の実体が明らかになるにつれ、認められるようになってきた。木村資生の共同研究者であった太田朋子は中立説をやや修正した「ほぼ中立説」を唱えている。

第4項 利他的行動の進化

|

▲ピーター・パンの女友だちウェンディはフック船長から二人の弟を

かばっています.ライトの近交係数

r を取り上げてホールデンは,

二人の弟(あるいは8人の従弟を)を犠牲にすることは自分自身の死亡

によって失う遺伝子に等しいと説明しました.

ギルバートとイ-ペル『生態進化発生学』第8章の本文より. |

第5項 調節遺伝子の重要性

これに対して,種の形成や絶滅,または無脊つい動物が脊つい動物に進化するような大きな変化を大進化という。

大進化も小進化の積み重ねで起こるのだろう。

古生物学や遺伝学に,生態学や行動学などの成果も取り入れて(→コラム),進化のしくみを総合的に考えることが必要とされている。

【コラム:雄の体の大きさと進化】

化石の雄ジカの持つ巨大な角は,不利益な武器とみなされ,生物の形質には自然選択や適応とは無関係に,ある一定の方向(例えば大型化)に進化する傾向がある(定向進化説)という解釈をされてきた。

角は体の大きさに比例して大きくなっている。しかし,野外での雄どうしの闘争の観察で,角が実際の武器としては使われず,体を接触しない見せ合い(視覚的な誇示)などに使われる例が増えるにつれ,これらの大きな角は見せびらかすことで十分に利益があったと考えられるようになった。

実際,この角はシカがまっすぐ前方を向いたときにいちばん大きく見えるようになっていて,武器にも使用される現在のシカの角とは傾きがちがっていた。雄は角を大きく見せることで,体の大きさをいくぶんごまかしていた可能性がある。

体の大きさを声で示す動物もいる。夜間に求愛するカエルである。カエルの雄は雌を呼ぶために声を合わせて大合唱する。おかげで遠くの雌にまで届くのはいいが,コウモリなどの天敵にもねらわれやくすなる。

雌はカエルの男声合唱団に近づき,一番低音で歌っている雄を求める。声が低いのは体が大きいことを意味するからである。同じ音でも温度が低いといっそう低音になる。だから雄たちは温度の低い場所を求めて争うことになる。体の大きさを示すのも大変である。

ところが,まったく別のずるい方法をとる雄もいることがわかった。大声を張り上げている雄の近くに静かにかくれているサテライト(衛星)雄である。鳴かないから捕食者に発見されにくい。それでいて鳴いている雄に接近してきた雌を横どりしてしまう.

サテライトの方が有利だからといって,ほとんどのカエルが黙ってしまっては,接近する雌の数が少なすぎて利益がない。鳴き手の数が低くなりすぎると危険を冒してでも自分で鳴く雄の方が雌を得ることができる。

この性質は遺伝し,集団内ではある比率でバランスが保たれる。

アマガエルでは鳴き手とサテライトの比率が5:1であるという。 |

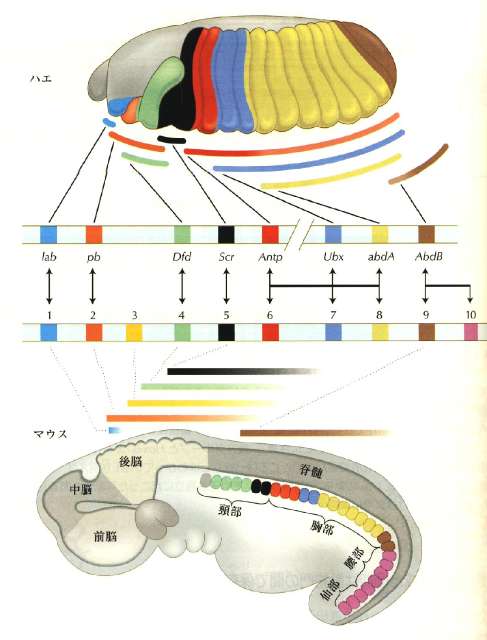

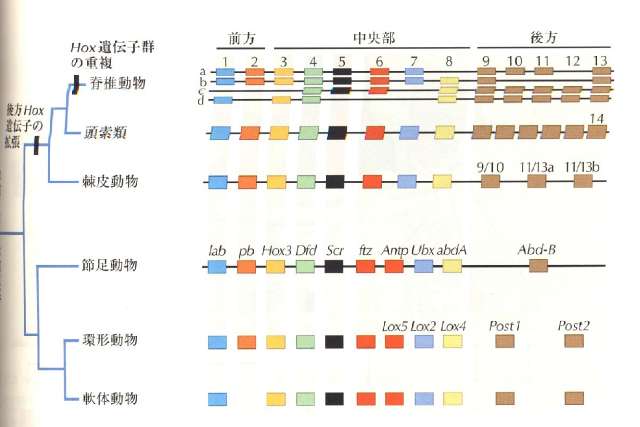

現代の進化学では発生学と遺伝学の成果が著しく、特にエボデボといわれる進化発生学が注目である。

今西錦司の進化論を再評価する動きもあるが、今西錦司は集団遺伝学をまったく理解していなかった。

集団遺伝学を基盤にしない進化学など、たわごとにすぎないと私は思う。

|

ウオーレスの意義:マレー半島で調査をしていたA・R・ウオーレス(1823-1913)が1858年にダーウィンに送った論文「変異型が原型から無限に離れていく傾向について」(テルテナ島で書かれたのでテルテナ論文と通称される。テルテナ島はモルッカ諸島の小島)には,ダーウィンの考えに近い進化学説が書かれていた。『ビーグル号航海記』を読んで探検家になったウオーレスにとって,ダーウィンは師とあおぐ人物であった。ダーウィンは驚き,悩んで友人に相談した。ダーウィンの進化の考えを知っていた友人(地質学者ライエルと植物学者フーカー)はウオーレスの論文との同時発表を薦めた。1858年7月1日のロンドンのリンネ学会にウオーレスの論文とダーウィンのエッセーの抜粋を提出し,講演したが,発表当時はほとんど注意を引かなかった。進化論が衆知されたのは『種の起源』以後である。正式な題名は『自然選択による種の起源について,すなわち生存競争における好ましい品種の保存 On

The Origin of Species by Means of Natural Selection,or The Preservation

of Favoured Races in the Struggle for Life』。その第1版1250部は1日で売り切れた。

ウオーレスの意義:マレー半島で調査をしていたA・R・ウオーレス(1823-1913)が1858年にダーウィンに送った論文「変異型が原型から無限に離れていく傾向について」(テルテナ島で書かれたのでテルテナ論文と通称される。テルテナ島はモルッカ諸島の小島)には,ダーウィンの考えに近い進化学説が書かれていた。『ビーグル号航海記』を読んで探検家になったウオーレスにとって,ダーウィンは師とあおぐ人物であった。ダーウィンは驚き,悩んで友人に相談した。ダーウィンの進化の考えを知っていた友人(地質学者ライエルと植物学者フーカー)はウオーレスの論文との同時発表を薦めた。1858年7月1日のロンドンのリンネ学会にウオーレスの論文とダーウィンのエッセーの抜粋を提出し,講演したが,発表当時はほとんど注意を引かなかった。進化論が衆知されたのは『種の起源』以後である。正式な題名は『自然選択による種の起源について,すなわち生存競争における好ましい品種の保存 On

The Origin of Species by Means of Natural Selection,or The Preservation

of Favoured Races in the Struggle for Life』。その第1版1250部は1日で売り切れた。