高校生物 動物の発生 by 池田博明 2012年3月更新

▼岡田節人『細胞の社会』(講談社ブルーバックス,1972年)、片桐千明『動物発生学』(岩波書店,1982),イバート&サセックス『発生.そのメカニズム』(岩波書店,1972),バリンスキー『発生学』(岩波書店),

▼八杉貞雄『発生の生物学』(岩波書店,1993),浅島誠『発生のしくみが見えてきた』(岩波書店,1998),木下圭・浅島誠『新しい発生生物学』(講談社ブルーバックス,2003),

▼佐野豊『神経科学形態学的基礎 間脳(2)』(医学書院,2007)、浅島誠・駒崎伸ニ『分子発生生物学』(裳華房、2000年)、

▼ウォルパート『発生の原理』(2006年,洋書)、ギルバート『発生生物学』(2010年,洋書)

■進化発生学 (エボ・デボ分野)

■生態発生生物学 (エコ・デボ分野) 【工事中】

■ニュスライン・フォルハルトの『Coming to Life』 【工事中】

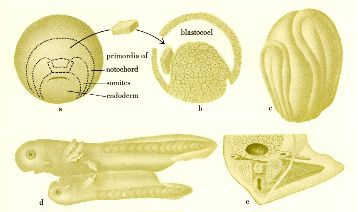

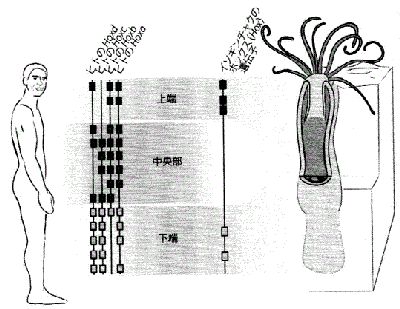

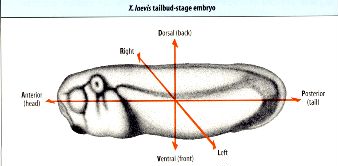

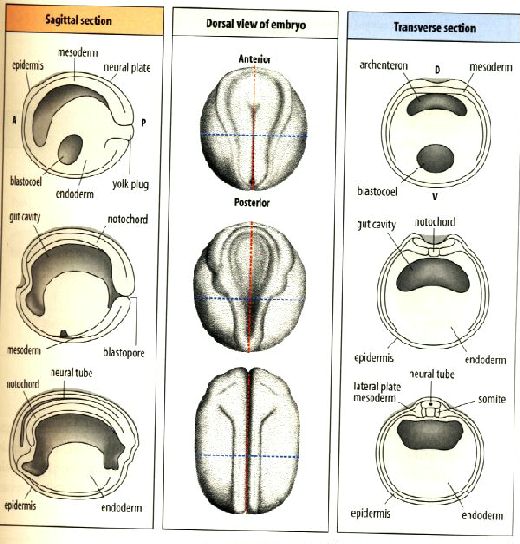

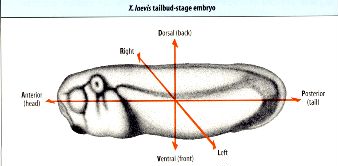

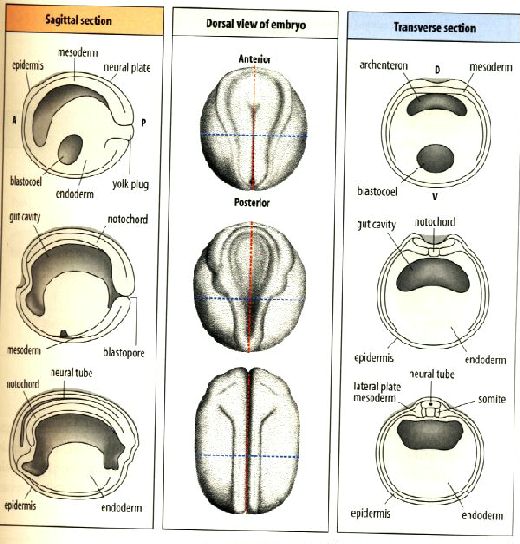

最初に体軸について。

基本的な三つの体軸として上下,背腹,左右。

上下軸は頭尾軸ともよばれる。 |

▲Wolpert,2006より |

第1節初期発生

●第1項 卵の種類と卵割の様式

発生の初期に見られる細胞分裂を卵割といい、卵割によってできた娘細胞を割球という。

卵割が体細胞分裂と異なる点は、卵割は細胞が成長せず、短時間に起こるため、割球がしだいに小さくなることである。

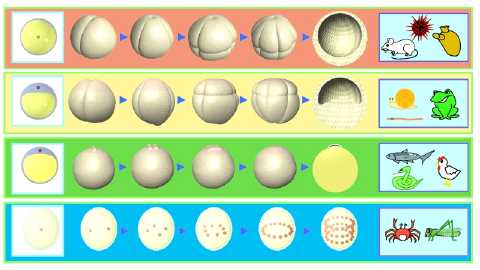

卵割の様式は、卵内にたくわえられた卵黄が卵割のじゃまになるため、その量と分布に関係する。

極体の放出される場所を動物極、その反対側を植物極とよび、通常の図では卵の上方が動物極である。

卵黄量が少なく、均等に分布する等黄卵は、ほぼ同じ大きさの割球を生じる等割になる。ウニや哺乳類の卵がこれに相当する。

卵黄が比較的多く、植物 極に偏って分布する弱端黄卵では植物半球が卵割しにくくなり、不等割とな る。両生類の卵がこれに相当する。

卵黄がかなり多い強端黄卵では、動物極 の一部だけで卵割が進み胚盤ができる盤割となる。栄養となる卵黄が多い ので鳥類や魚類卵など食用となる卵が多い。

卵黄が卵の中心に集中している 心黄卵では表割となる。昆虫類やクモ類、甲殻類はこれに相当する。

食用の鶏卵を皿に割り入れると必ず上にくる白い円盤部が胚盤のできる場所 である。

等割と不等割は卵全体に卵割が及ぶので全割、盤割と表割では卵の一部分に卵割が限られるので部分割と分類する。

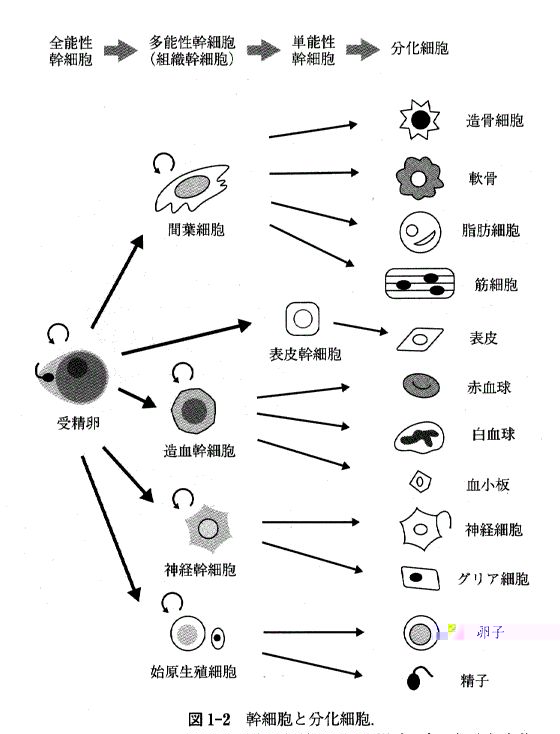

発生 = 受精卵(1個の細胞)から成体(60兆個の細胞)までの経過。

体内には脳の神経細胞,筋肉の筋繊維,小腸上皮細胞など異なった形態の細胞がある。

【図:それぞれの細胞の形態の図】

【コメント】神経細胞は外胚葉由来,筋繊維は中胚葉由来,小腸上皮細胞は内胚葉由来である。

【参考】 線虫の細胞系譜 池田博明

2002年のノーベル医学生理学賞は線虫 elegansの約1000個の細胞系譜をあきらかにした研究者と、アポトーシスをあきらかにした研究者に贈られた。物理学賞と化学賞の受賞者が日本人だったので、日本ではそちらの二つの賞だけに焦点が当っていたが、医学生理学賞では細胞系譜が発生学上の課題を解決する研究として評価されたのである。 |

●第2項 ウニの発生

ウニは受精卵にたくわえた卵黄を養分として海水中でプルテウス幼生まで発生する。したがってこの期間の飼育には餌を与える必要がない。ウニの初期発生は多くの研究に利用されてきた。関東地方では、2月はバフンウニ、7月はムラサキウニを使った人工受精の適期である。

受精後、半日で卵割をくり返す様子は生命の律動を顕微鏡下で観察できる稀な機会である。

ムラサキウニは採集の刺激で放卵・放精することも多く、扱いが難しい。

(1)等黄卵

鳥の卵 卵黄が多い (強)端黄卵

ウニの卵 卵黄が少ない,全体に分布

等黄卵=哺乳類の卵も同様

【参考】卵黄は発生の際の栄養分であるが,卵割の邪魔となる。

卵割の方法はまず全割と部分割に分類する。部分割には盤割と表割が入る。

昆虫卵は心黄卵で表割。両生類は弱端黄卵で不等割。

【参考】トリの卵黄や卵白は輸卵管を下がっていく間に付く。

餌の色を変化させると,同心円状の虹色卵が出来る。

産卵直後の卵は殻が固化していないので軟らかい。

(2)受精

精子が侵入して30秒くらいで 受精膜 形成

動物極 受精膜

(余分な精子を入れない役目)

○ ◎ 多精を防ぐ

植物極

動物極は極体を放出した方である

【参考】人為単為発生

ウニの未受精卵を酪酸海水で処理すると受精膜が形成され,さらに高張海水処理で発生が始まる(プルテウス幼生まで)。

精子を使用しない発生を単為発生とよぶ。カエルの卵の場合はガラス針でつついて単為発生させた。ただし,成功率は低い。(▲碓井益雄『動物の発生』地球出版,1971)

自然単為発生は身近な昆虫に見られる。アリやミツバチの社会のオスがそれに当たる。未受精卵はオスに発生し,受精卵は働きアリや働きバチに発生。したがって,オスは半数体(n.核相が単相)である。 |

【参考】多精阻止機構

受精膜除去により多精を起こすウニ(Lystechinus pictus やL.variegatus)は受精膜に多精阻止機構があるが,別のウニ(Dendraster excentricusや Paracentroutus lividus)では受精膜をのぞいても多精は起こらない。つまり,卵の細胞膜にも阻止機構がある。阻止機構はほ乳類の卵では透明帯にある。昆虫・両生・は虫・鳥類の卵では多数の精子が入るが,1個の精子だけが卵核と融合すると,他の精核は破壊される。接合核に近い精核ほど早く退化する。(▲モンロイ『受精の生理化学』岩崎学術出版社,1968) |

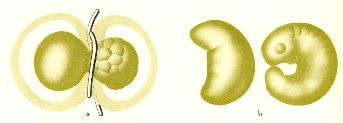

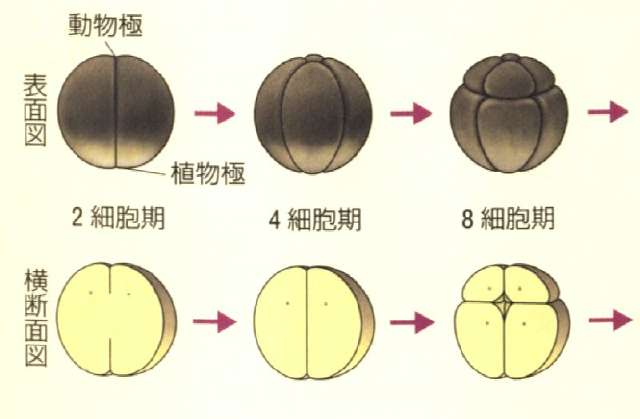

(3)卵割

受精後2時間で 2細胞期

さらに1時間で 4細胞期

1時間後 8細胞期 ここまで等割

1時間後 16細胞期

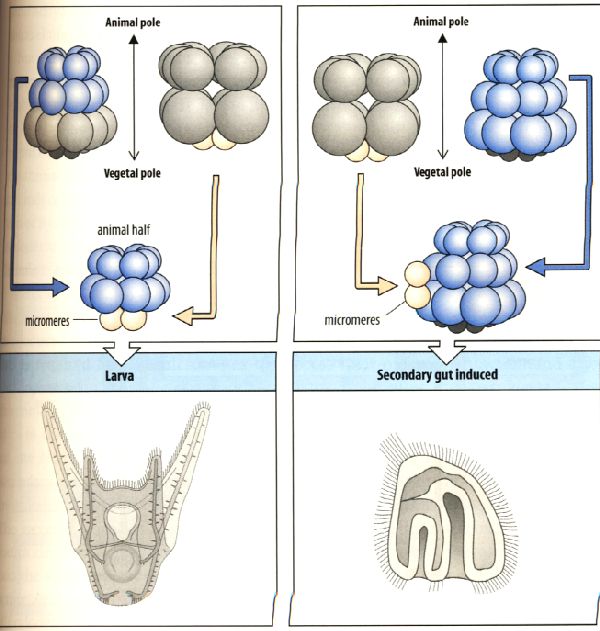

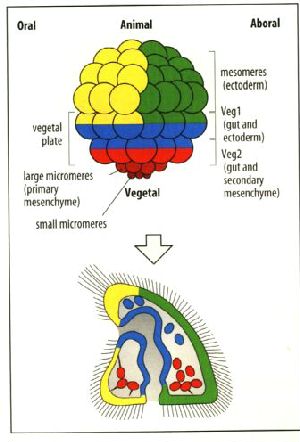

動物極側は経割(かつ等割),植物極側は緯割(かつ不等割で,植物極側は小さい)

【コメント】植物極側の小さい割球は原腸形成で重要な役割を果たす。

桑実胚 morula では卵割腔が見られるようになる

胞胚 blastola:胞はふくろの意味,胚は初期の体を表す

ふ化=受精膜を破って泳ぎ出す

(1)2細胞から胞胚まで

2細胞期の卵割面は動物極から植物極を通る経割で、4細胞期の卵割も経割である。

第3卵割で初めて緯割が起こり、8細胞期になる。ここまでは完全に各割球は同形

同大の等割である。

第4卵割では動物半球は均等に経割し、植物半球はやや植物極に偏って緯割する。

この16細胞期に中割球、大割球、小割球のちがいを生ずる。細胞の分化の始まり

である。

これらの割球の違いにかんしては後述する。

卵割はその後も続き、多数の割球が集まった桑実胚となる。

外形が桑の実に似ていることから、日本ではこう呼ばれる。

桑実胚を英語ではmorulaと呼ぶが、この語の意味は「かたまり」である。

単なる細胞のかたまりがなぜ場所によって異なる器官に発生するのかの謎を解くのが、

発生学の課題である。

さらに卵割が進むと胞胚となり、割球は小さな一層の細胞となって表面に並び、

中央の卵割腔が大きくなって胞胚腔となる。

胞胚の後期に表面に繊毛が生じて受精膜のなかで回転し始め、やがて受精膜を破る

ふ化をして、泳ぎだす。

泳ぎだした胞胚を遊泳胞胚とよぶ。

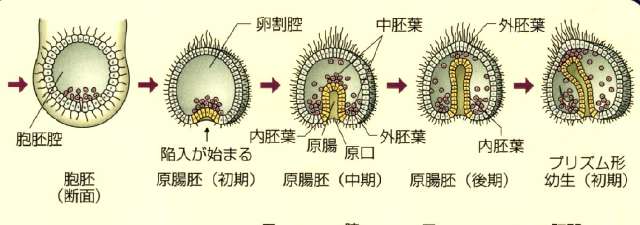

(2)原腸胚からプルテウス幼生まで

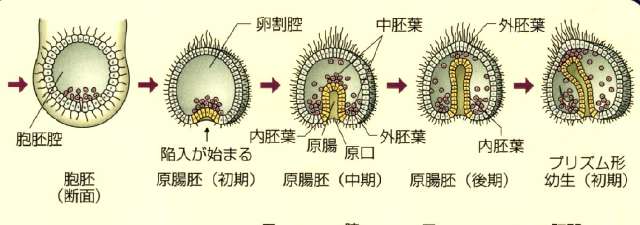

胞胚までは卵割だが、細胞分裂は続き、植物極側の細胞層が胞胚腔内に陥入し

始める。

この陥入によってできる管が原腸で、その入口を原口という。

陥入する原腸の壁をつくる細胞が内胚葉、胚の外側の細胞が外胚葉、胞胚腔のなかに

遊離した細胞を中胚葉という。

この時期の胚を原腸胚とよぶ。

原腸の陥入が進み、原腸の先端が外胚葉に達して口ができ、中胚葉から筋肉や骨片が

分化して

胚はプリズム型の幼生となる。

やがて口の周囲に突起が伸び、骨格もできプルテウス幼生となる。

(3)胚葉形成と器官分化

原腸胚が胚葉形成時期である。中胚葉のうち、植物極の細胞から胞胚腔のなかへ

遊離する細胞が第一次間充織で、これらは16細胞期の小割球に由来する。

原腸の先端から遊離する細胞が第二次間充織である。

第一次間充織は骨片に分化し、第二次間充織は筋肉に分化する。

外胚葉は体表や神経に、内胚葉は消化管に分化する。

原口は肛門に分化する。口は原腸の先が外胚葉に接した場所にできる。

このように原口が肛門に分化するのが新口動物で、

棘皮動物(ウニやヒトデなど)・半索動物(ギボシムシなど)・脊索動物

(ホヤやナメクジウオ、セキツイ動物)が属する。

原口が口に分化するのを旧口動物という。

プルテウス幼生以降は餌を食べる。やがて劇的な変態をしてウニになる。 |

|

|

(4)胚葉形成 原腸胚 gastrula

にて起こる

陥入により原口ができる

三胚葉を発見したのは、1820年代にニワトリ胚を

研究したChristian Pander(ドイツ)。

外胚葉が胚の外側の層を形成、

皮膚の表皮・脳・神経系を形成する

内胚葉は胚のいちばん内側の層となり、

消化器系とそれに付随する器官を形成

中胚葉は外胚葉と内胚葉の間にあり、

血液・心臓・腎臓・生殖腺・骨・筋肉を形成

[ギルバート『発生生物学』第10版,p.15より] |

↓

肛門になる(原口が肛門に発生するのは後口動物.

原口が口に発生する先口動物は比較的下等な動物)

口になる部域は別のところに開く。

胚葉形成…原腸胚の時 外胚葉(表皮や神経になる)

中胚葉(筋肉や骨片になる)

内胚葉(腸になる)

プルテウス幼生 (遊泳生活)

【コメント】なぜ神経は表皮と同じ外胚葉なのか 池田博明

各胚葉の分化を学んだとき、誰しもちょっと引っかかるのが表皮と神経が外胚葉性由来だということであろう。表皮と神経はずいぶん違う器官だが、それが同じ発生起源をもつというのは妙な感じなのである。

しかし、実は表皮は、神経なのであった。

ヒトの表皮細胞には中枢神経系の神経伝達物質(ドーパミンやセロトニンなど)の産生能力と受容能力があった。さらにこれらの神経伝達物質をヒトの角層欠損部(傷)に投与すると修復が早まったり遅まったりする。海面動物には神経系は無い。しかし、すべての細胞が情報センサーである。クラゲのような刺胞動物になると散在神経系であり、神経細胞は体表に発達する。つまり、神経はもともと体表にあったのである。

それが進化の結果、体のなかにとりこまれるようになり、中胚葉系の器官の運動を支配するようになったのだ。

(夏井睦『傷はぜったい消毒するな』光文社新書,2009年) |

【実習】ウニの発生。生きたウニやプレパラートを利用して発生の経過を検鏡する。

時計皿の未受精卵に精子を加えると,精子が卵の周囲に集まって来るのも観察できる(光量を絞るか,反射光にするとよく観察できる)。

【参考】棘(キョク)皮動物はウニ,ヒトデ,ナマコなどを含む。これらは似た幼生期を持つ。

ヒトデには歯がないが,ふつう噴門胃を口の外へ反転させて,包みこんで消化し,これを腕の中にのびている盲臥に送って吸収する。胃の先は短い腸で肛門につづくが,不消化物を口から吐きだす場合が多くて肛門はほとんど使われず,種類によっては肛門がなくなっている。大部分は雌雄異体であるが,外観から雌雄は区別できない。生殖巣は腕の中にあり,生殖口は腕の付け根に開いている。海中に産みだされた卵は孵化(ふか)したのち,ビピンナリア幼生

bipinnariaになって,しばらく浮遊生活をし,水底に沈んで幼ヒトデになる。再生力が強く,ヒトデ類では中央の盤がついていれば1本の腕から全体を再生することもできる。(平凡社,世界大百科事典より)

ナマコの呼吸樹の基部にはキュビエ管という白色の細いねばねばした管があり,敵からおそわれたときは肛門からだして相手の体にからませる。さらに腸や呼吸樹も体外にだし,その間に敵からのがれるが,放出した内臓の諸器官は2ヵ月ほどで再生する。雌雄異体と同体のものがあるが,同体のほうが多い。異体の場合も外観からは区別できない。生殖腺は1個のみで,触手付近の背中側に開口する。海中で受精した卵は孵化(ふか)したあと,アウリクラリア幼生

auricularia となり,次いでドリオラリア幼生

doliolaria,ペンタクチュラ幼生pentactula

に変態して成体になるが,すぐにドリオラリア幼生になるものもある(平凡社,世界大百科事典より)。 |

★イトマキヒトデを使った採卵・採精・発生の実験のサイト

→ http://bios.cc.ocha.ac.jp/lab/starfish/exp1.html

●第2項 カエルの発生

両生類(綱)はカエル目(無尾目)・イモリ目(有尾目,サンショウウオも)・アシナシイモリ目(無足目)の3目に分かれる。

イモリは前足指が4本,後足指が5本,2-3年で成熟。オオサンショウウオは3年で成熟。サンショウウオの名前の由来は皮膚から山椒の匂いがするため。

カエルの抱接期・産卵期はアカガエルRana属は1~2月,ヒキガエルBufo属は3月,アマガエル属は5月である。寿命は長く,飼育下ではアマガエルが15年生きた記録もある(山内祥子・片山健『アマガエルとくらす(たくさんのふしぎ168号)』より)。

卵塊は球形(アカガエル属),ひも状(ヒキガエル属),泡状(アオガエル属)など。

カエルやイモリ、サンショウオなどの両生類の受精卵は淡水中で尾芽胚まで餌なしで発生する。

野外で産卵された卵は翌日には原腸胚や神経胚に発生しているのが普通で、人工受精でなければ初期発生の過程を観察することは難しい。

もっとも広く生息するニホンアマガエルの卵塊でさえなかなか発見できないが、5月か6月に産卵直前の雌雄を採集して同居 させると首尾よく産卵・受精する場合がある。

モリアオガエルの産卵中の卵塊 を採取できれば観察可能である。アカハライモリの雌雄を飼育するのもよい。

【コメント】蛙合戦(かわづがっせん)

ヒキガエルは啓蟄の頃,集団で山から池に下りてきて,雌雄が抱接し,受精する。雌雄の抱接は夕方から始まり,朝方には山へ戻る。絞め殺されたカエルが残されるので,蛙合戦と言われたが,喧嘩ではない。

オスは手近な個体に抱きつくが,オスの場合はわき腹を押されると,脳から出ている鳴き声抑制機構が外れて,「ゲゲッ」と鳴いて,オスであることを知らせる。メスは鳴かないので,オスはわき腹をしめ続け,その刺激によってメスは産卵する。そこへオスは放精する(体外受精)。

逆に抱きつかれたりしたオスは鳴けないので,死んでしまう。(畑正憲『天然記念物の動物たち』より)

神奈川県足柄上郡山北町の般若(はんにゃ)院の蛙合戦は神奈川県の天然記念物に指定されている。 |

【演示実験】カエルの鳴き声のマネ。ニホンアマガエル(ゲッゲッ),シュレーゲルアオガエル(コロコロ),ウシガエル(ブオーッ)。

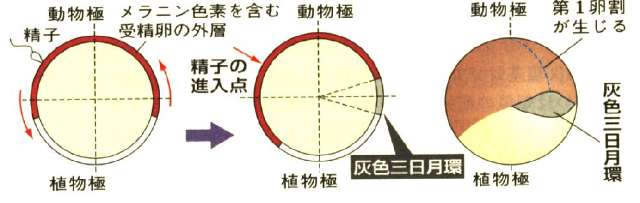

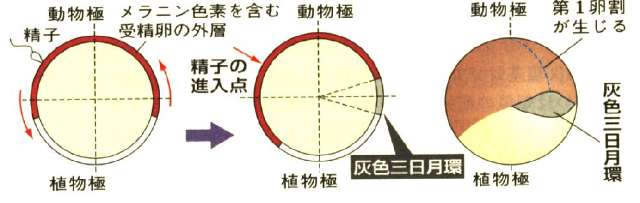

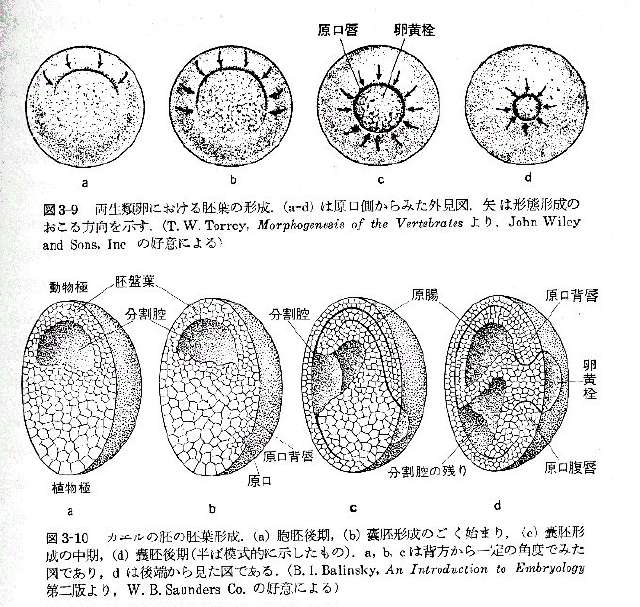

(1)端黄卵 (卵黄がやや多い。両生類の卵黄量はトリの卵ほどではないので不等全割する)

動物極 卵黄(卵割の妨害になる)

○

植物極

カエルの受精卵は細胞質に富む動物半球は黒味がかっており、卵黄の多い植 物半球は白味がかっている。未受精卵は保護のゼリー層でねじれていろいろな

方向を向いているが、受精して受精膜ができると、卵がなかで回転するため、 重い植物半球が必ず下に位置する。受精後、精子の侵入点の反対側に、灰色三

日月環が現れる。不等割

|

|

|

|

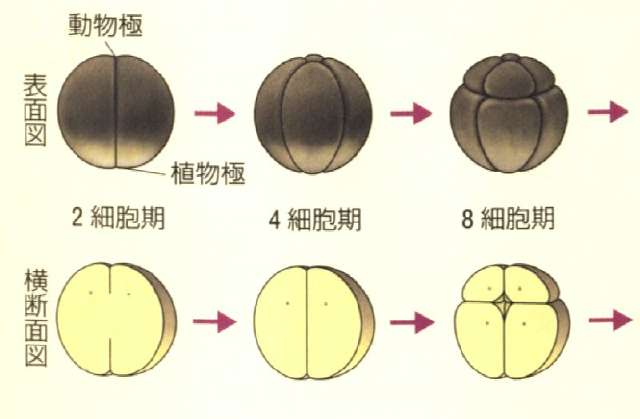

第1卵割は経割で

卵黄の少ない動物極

から卵割する。

第2卵割も経割である。

この4細胞期までは

割球は同形同大である。

第3卵割は緯割で、

卵黄の多い植物半球を

避けて、赤道面よりやや

動物極に偏ったところで

起こる。

8細胞期は動物半球に

4個の小割球、植物半球

に4個の大割球となる。

その後の卵割は動物

半球で早く進み、32細胞

期ごろから細胞が数百

に達するまでを桑実胚と

呼び、卵割腔はしだいに

大きくなっていく。 |

▲Wolpert,2006より |

桑実胚がさらに細胞分裂を盛んに行なって細胞数を増し、胚の表面がなめらかになって、細胞数が数栓から数万になる時期を胞胚とよぶ。

カエルの胞胚ではウニに比べて、胞胚腔が半円形で狭く、動物半球に偏っている。

また、胚壁は一層ではなく数層の細胞からなり、動物半球では薄く、植物半球では厚い。

(2)胚葉形成

→原腸胚;原腸胚の断面図(原腸や肛門ができる)

→神経胚

原口は肛門に発生する

原腸胚の陥入は植物極よりやや赤道側から始まり、胞胚期に赤道付近にあった胚表面の細胞群が原口から陥入して動物半球を裏打ちして中胚葉になる。

陥入によって生じた空所が原腸で、動物半球に偏って出来る。原腸の植物極側の細胞層が内胚葉になり、全体を包む細胞層が外胚葉となる。

陥入が進むと、線状の原口がしだいに半月状に、そして円形となり、これを卵黄栓とよぶ。この部分は後に肛門に分化する。

両生類も新口動物である。

原腸胚では胚葉形成とともに前後、左右、背腹の軸ができる。

下図の初期原腸胚は左右の軸で切断、後期はさらに前後の軸で切断、図の上が背側、下が腹側を示す。

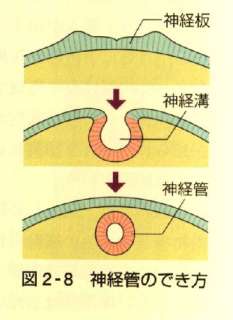

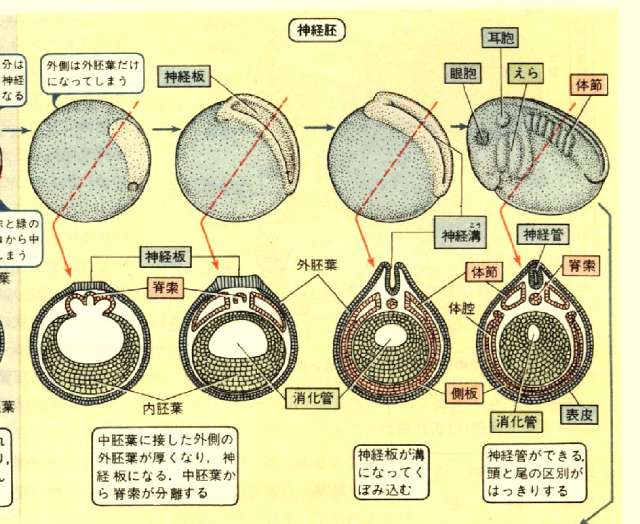

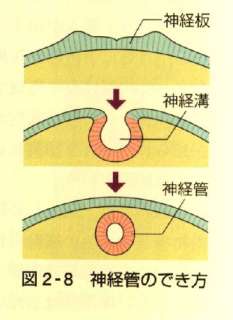

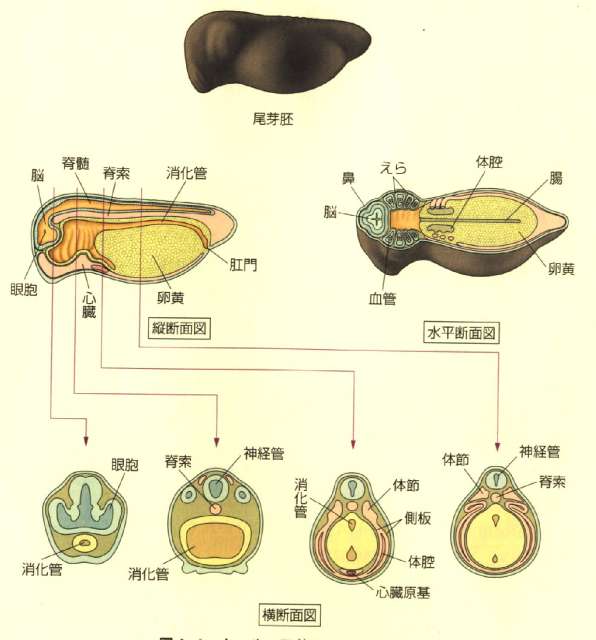

(3)神経胚と器官形成

原腸胚を過ぎると、胚の表面の背側の外胚葉が厚くなり、 板のような構造の神経板ができる。

やがて、神経板の中央 に神経溝という溝ができる。神経板の両側のひだは高さを 増して内側に折れこみ、合着して神経管を形成する。

神経板、神経溝、神経管ができるこの時期を神経胚という。

神経胚全体はやや前後にのびて長くなる。

原腸の背側にあった中胚葉はしだいに腹側にものびてくる。

神経板の下の中胚葉は棒状になって脊索となり、その左右は 体節となる。

植物半球の内胚葉のほうに伸びた中胚葉は側板 となる。

脊索は胚の時期に体を支える背骨のような働きをするが、脊椎骨自体は体節から分化するものだ。

側板は内蔵筋 に分化する。

(4)尾芽胚と器官分化

神経胚を過ぎると、さらに前後に延びて尾ができ、 尾芽胚となる。

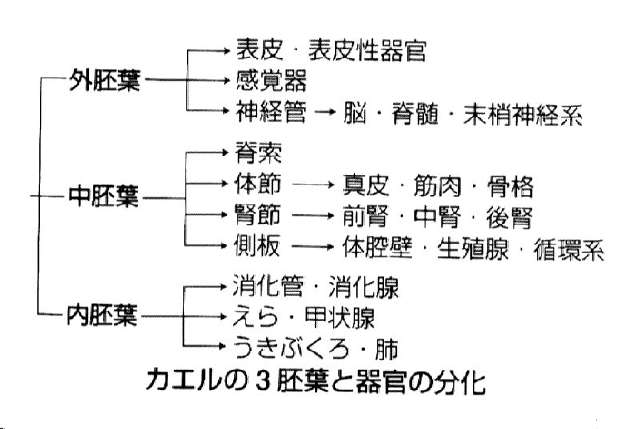

尾芽胚期に外胚葉・中胚葉・内胚葉 からそれぞれに決まった器官がつくられるもとの原基が形成され、それが器官に分化する。

表皮や神経は外胚葉性器官、骨格や横紋筋は中胚 葉性器官、呼吸器や消化器は内胚葉性器官である。

第2節 発生のしくみ=卵から体ができる仕組み

ヒトの体細胞は60兆個あるという。それも,もとは1個の受精卵が分裂してできたものである。60兆個になるにはいったい受精卵は何回分裂すればいいだろうか。関心のあるひとは計算してみよう。

ところで,遺伝子の項目で学習したようにそれらの細胞はすべて同じ遺伝子を持っているのである。だとしたら,なぜヒトの体はただの細胞のかたまりになってしまわないのだろうか。なぜ頭や手足といったちがいがあるのだろうか。それぞれの組織を調べてみると,細胞のかたちもぜんぜん違っているのである。前章で学習したように外胚葉性器官と中胚葉性器官では,形態も機能をまるで異なる細胞から出来ている。いったい,いつ違いが生じたのだろう。また,その違いは戻せないものなのだろうか。

細胞の分化(Cell Differentiation)とは,細胞(Cell)のちがいの原因を探る課題である。ひと昔まえには謎だらけだったこの分野は,いまや遺伝学や進化学とあいまって,新発見のあいつぐ生物学上もっともホットな分野となっている。

結論を先に示しておこう。遺伝子が細胞の形態を支配する。遺伝子にいろいろな働き(作動,抑制,調節など)のものがあることは,既に第1部で学習した。細胞をかたちづくるものは,タンパク質である。つくられたタンパク質は,ひるがえって遺伝子の働きを調節したり制御したりする。さらに,このようなタンパク質の働きや調節遺伝子に影響する物質や要因にはさまざまなものがある。近年の分子生物学は遺伝子とタンパク質の多様な相互関係を描き出している。

さまざまな発生現象を現代では幹細胞と細胞の分化という観点で把握・考察することができる.

|

|

| ▲『現代生物科学入門7 再生医療生物学』(岩波書店)より |

●第1項 前成説と後成説 旧課程『生物Ⅰ』には前成説やモザイク卵の話題があったが,

2013年からの『生物』ではほとんど取り上げられなくなった。分子的扱いが主流になったためと思われる。

前成説=発生前に体は卵内に形成されているという説

【コメント】イヴの入れ子説。

もしも古典的な前成説が正しいとすると,母はその母(祖母)の卵内に形成されていたし,祖母はさらにその母(曾祖母)の卵内に形成されていた。これをたどっていくと結局,イヴの卵内にすべての人類が入れ子になっていたことになってしまう。

すべての人類が生まれてしまったときが、人類の終末になるため、キリスト教の終末観とも合致するが,いったん立ち消えた。 |

【参考】精子の役割は何か

|

▲ハルセッカーの精子

後成説を唱えたハーヴェイの著書 |

精子に胎児を発見! ←精子が発見された(レーウエンフック,1647年)

ハルセッカーの精子

19世紀になると、前成説が否定された

後成説=発生後に徐々に体が形成される

図はハルセッカーの精子である(1694年)。卵のなかに子供のミニチュアが入って いるという考えは中世には自然な考えであった。精子が発見された後では

子供のミニチュアが卵の中にいるのか,精子のなかにいるのかが大問題となった。ハルセッカーは精子のなかにこそ子供が潜み,卵はその養分にすぎないという精子論者であった。顕微鏡で丹念に精子を観察した結果,ついに精子内にうずくまる子供を発見したとして報告したのである。

しかし,この観察は追試に耐えなかった。同じ方法で観察しても他の 誰にも子供は見えなかったからである。私たちはハルセッカーを笑うこと ができるだろうか。目をつぶっても夢は見える。信ずる者には無いもの

も見えるものなのである。

精子論者にせよ,卵子論者にせよ,卵発生の前に体は形成されているという考えを前成説という。

これに対して,体はじょじょに形成されていくという考えが後成説である。血液循環説を発見した英国のハーヴェイは鶏卵の発生を慎重に観察して後成説を唱えた。しかし,顕微鏡がいくら発達したとしても見えないほどミニチュアは小さいのかもしれない。観察だけでは前成説と後成説のどちらが正

しいのか,らちがあかなかった。

●第2項 卵の分割実験

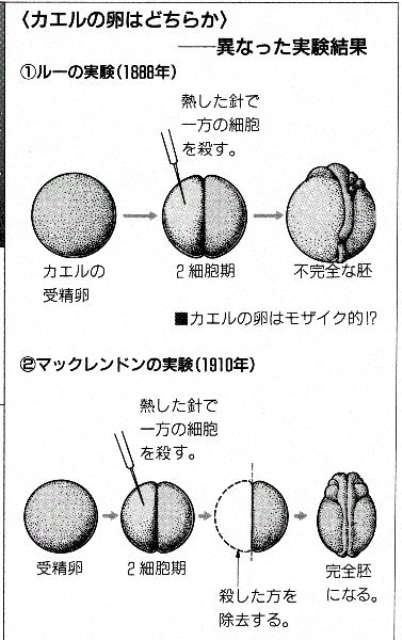

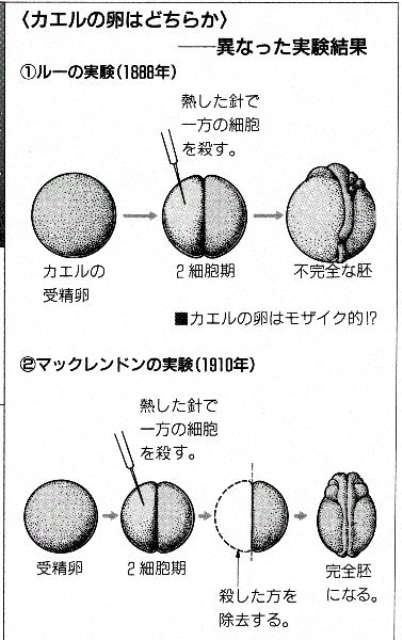

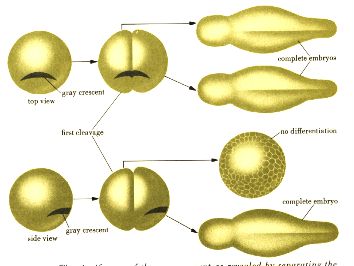

ルーの実験 カエルの2細胞期に片方を焼き殺すと半胚が発生(1888).→前成説

(1) 調節卵とモザイク卵

|

19世紀 の末にフランスのルーはカエル卵を用いてある実 験を行った。焼き殺した割球だけでなく正常な割 球も正常に発生せず,不完全な胚ができた(1888年)。

実験結果を受けて,ルーは見えないけれども, 受精卵内に体は既に出来ていると考察した。つまり前成説が正しいと判断した。ルーは発生現象を実験で探求する実験発生学の創始者となった。

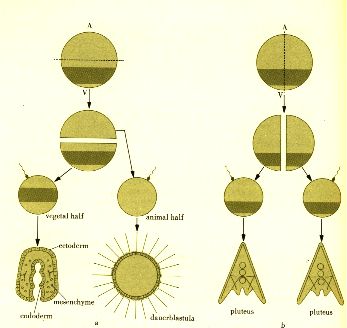

ウニ卵を用いた実験でドリーシュは異なる結果を得た(1895年)。

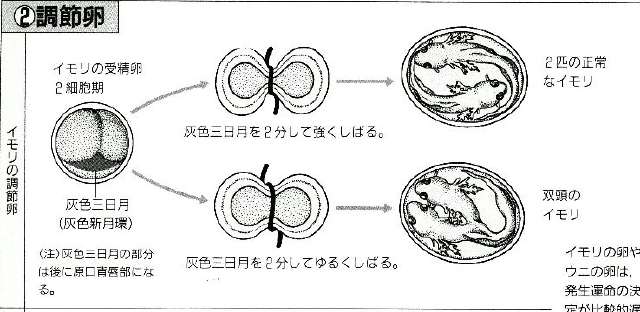

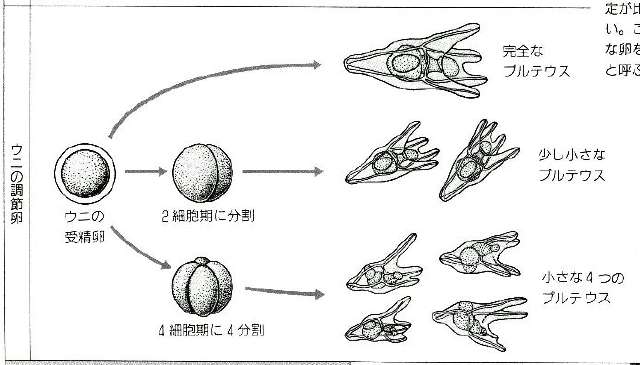

2細胞期に分離した割球はサイズは小さいながらも完全な胚に発生したのである。実験結果は卵の体をつくる能力がまだ調節可能であることを示して後成説に有利な証拠となった。

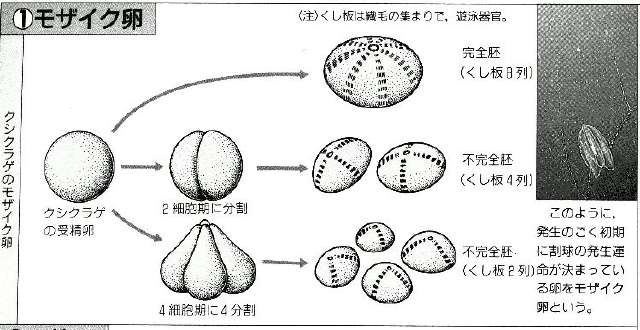

いろいろな動物の卵を卵割途中に分離してみると,ウニ卵のように4細胞でも完全な胚に発生する生物もあれば,クシクラゲのようにモザイク性を示す生物もあった。

クシクラゲのように一部の割球をはずすと不完全になる卵をモザイク卵,ウニのように一部の割球を失っても完全な胚をつくる卵を調節卵と呼んで区別することになった。

しかし,卵の種類わけもそう簡単ではなかった。ルーの実験では不完全胚をつくったカエルの卵でさえ,マクレンドンは焼き殺した割球を除くと完全胚になり調節卵的であることを示した。クシクラゲ卵も受精前に卵を2分して核のある方を受精させると完全幼生を発生した。

ウニ卵やイモリ卵を分割する実験〈イモリはカエルと同じ両生類〉

ウニの受精卵 → 2細胞期に分割すると→

2匹の正常プルテウス幼生(小さい) (ドリーシュ,1891)

調節卵

例)ヒトの一卵性双生児(生物学的に同じ)

ウニの4細胞を分割 →正常発生(小さい)

8細胞を分割 → (動物極側) → 胞胚(異常)まで

→ (植物極側) → 原腸胚(異常)まで

ウニやカエルの卵も発生が進むとモザイク卵的な結果になる。したがって調節卵とモザイク卵の違いは発生運命の決定時期が早いか遅いかにすぎないと考えられるようになった。

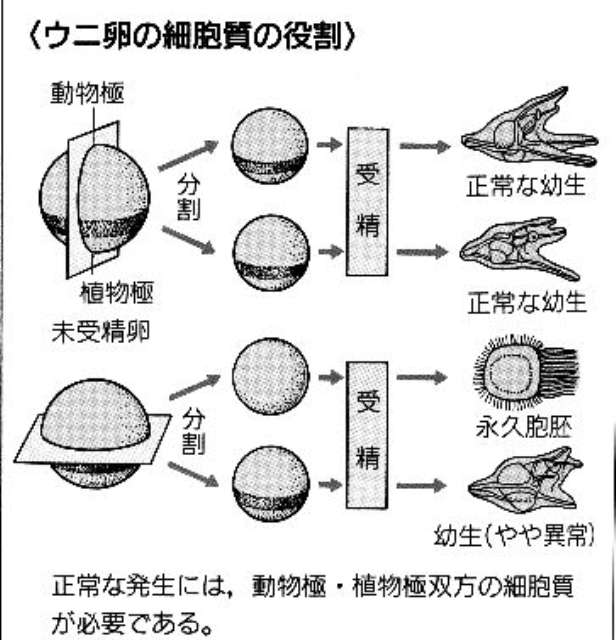

(2) 細胞質の重要性

ドリーシュはウニ卵を使った実験で未受精卵の細胞質に発生を調節する何かがあることを示した。

このウニの種類は植物半球に色素の帯をもつので,未受精の段階から動物極側と植物極側の区別がつく。正常な発生では第1卵割は経割である。

未受精卵を経割したほうでは、割球は正常発生したが,未受精卵を緯割した(自然界ではこのような分割はありえない)場合には,異常な胚が生じた。

動物半球側からは動物極に分化する頂毛をもつ,いわば動物極化した胚が生じ,植物半球側からは陥入したものの異常な形のプルテウスが生じた。

この実験結果は細胞質に不均等に分布する発生を制御するなにかをバランスよく細胞質に含むことが重要であることを示している。

ドリーシュの時代には不明だったが、おそらくそれは調節タンパク質であろう。

針で二分されたウニ卵の発生(Ebert, &Sussex,1970より)

細胞質には核の発生を制御する物質が含まれている(Ebert, &Sussex,1970より)

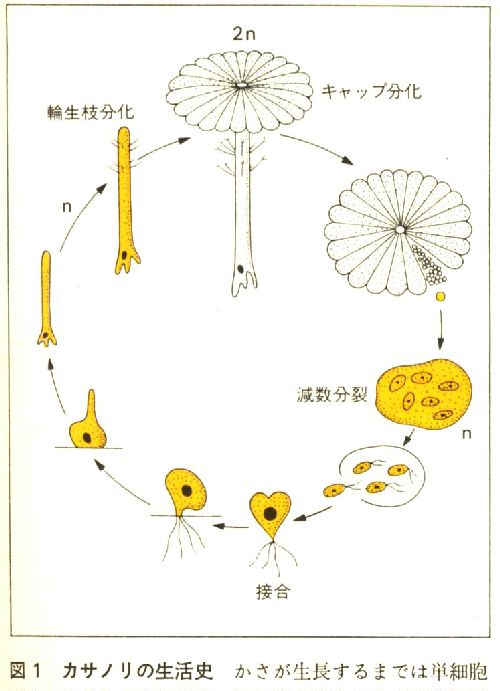

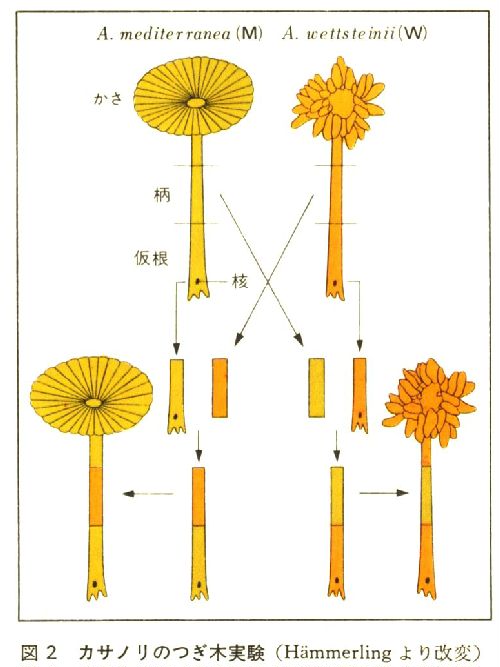

核と細胞質の関係をカサノリで示す (Ebert, &Sussex,1970より)

【参考】細胞どうしは話し合う。

培養液中の隣接した細胞に信号を送ると,隣の細胞に伝達される。細胞が同種ならよく伝わる。

(岡田節人『細胞の社会』講談社より)

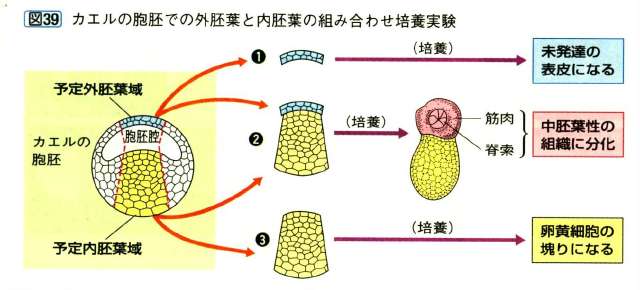

●第3項 予定運命 fate map (原基予定図.フォークトの生体染色法による。イモリ卵にて)

20世紀の初旬に,ドイツで両生類のイモリ卵を材料に画期的な研究が相次いだ。シュペーマンの眼の発生の研究,フォークトの局所生体染色法による予定運命図(原基分布図),シュペーマンの誘導と形成体の提案などである。しかし、2013年からの『生物』では「参考」レベルに後退した。

これらの研究は,細胞の発生運命の決定に隣接する細胞の細胞質のなにかが影響することを示している。なにかの正体はタンパク質である。

(1) フォークトの予定運命図(原基分布図)

フォークトはイモリの胞胚の表面を無害な中性赤やナイル青で局所的に染色して,着色部域が発生でどのような器官や組織になるのかを調べた。フォークトの方法を局所生体染色法といい,得られた予定運命図を原基分布図という。原基とは分化が進んでいない細胞集団を指す。

なかでももっとも重要な部域は陥入をもたらす脊索中胚葉であり,この部域を原口背唇という。

英語ではfate mapというから,訳語は予定運命図がよい。しかし正式名称は原基分布図。

|

原腸胚では外側の細胞群が内へ陥入する

→ 細胞を追跡する方法=局所生体染色法

(細胞に無害な色素で染色する.メチレンブルー,アリザリンレッド)

胞胚(表面)図 原腸胚(断面)図

外胚葉の予定(表面をおおう)

外胚葉

中胚葉の予定(内へ入る) 中胚葉

内胚葉の予定(内へ入る) 内胚葉

(肛門ができる)

神経胚(断面)図

神経管(脳・脊髄に発生)←外胚葉

(中胚葉の分化)

脊索(胚の時代の背骨。成体では消失)

体節(背骨・筋肉:横紋筋に発生)←中胚葉

側板(筋肉:平滑筋・心臓筋に発生)←中胚葉

腸管(胃腸・肺に発生)←内胚葉

|

|

|

【参考】池田博明「フォークトの予定運命図は間違っていませんか」理科部会会報(1996)

(2)シュペーマンの交換移植実験 (2)シュペーマンの交換移植実験

胞胚で示された予定域の発生運命が決定される時期はいつだろうか。それを研究したシュペーマンは巧妙な方法を用いた,卵の色が違う2種類のイモリで交換移植を行ったのである。

まず2種類のイモリの発生時期を同調させる。そして初期原腸胚で,一方の明色の予定表皮片を切り取って暗色の予定神経域に移植する。暗色の方から切り取った予定神経片は明色の予定表皮域に移植する。

こうして移植片の発生を追跡したところ,移植片はどちらも移植域に応じて発生した。つまり予定神経域に移植された予定表皮片は神経に発生し,予定表皮域に移植された予定神経片は表皮に発生したのだった(1924年)。移植片の発生運命は変わったのである。この結果は移植片の発生運命は未決定だったことを示している。

交換移植実験を後期原腸胚に行うと移植片は移植域に無関係に予定運命通りに発生した。しかし,移植片の発生運命が変わる場合もあった。初期神経胚で行うと,移植片は完全に予定運命にしたがって発生した。初期神経胚では予定表皮や予定神経域は決定されているのであった。

このことからイモリの胚の外胚葉は原腸胚期から初期神経胚へ移行する過程で決定されていることが明らかになった。

▼ 参考書はO・マンゴルド著『発生生理学への道』

(法政大学出版局,訳書1955 絶版)

神経予定を表皮予定の場所に移植

①初期原腸胚では… 神経予定片は表皮域に移植されれば表皮に発生

=未決定なので周囲にあわせて運命をかえた

②後期原腸胚では… 神経予定片はどこに移植しても神経に発生

=決定されている!

初期原腸胚【断面図】 後期原腸胚【断面図】

未決定である 決定されている

注目!決定された外胚葉(神経)は,裏側のせき索中胚葉から誘導された。

いったい原腸胚から初期神経胚までの間に何が起こったのだろうか。ただ単に時間がたったと考えるのではなく,シュペーマンは変化の物質的基盤に着目した。初期原腸胚の予定表皮域や予定神経域の裏側には何も他の細胞層はない。しかし,陥入が進むにつれ,予定外胚葉域の裏には脊索中胚葉など中胚葉性の細胞群が接するようになる。予定外胚葉の決定には,入り込んできた中胚葉の働きかけがあるのではないか。では,どうやってそのことを確かめたらいいのだろう。ここでもシュペーマンは交換移植技術を用いた。シュペーマンの指導で実際に実験を行ったのは大学院生のヒルデ・プレショルドだった。

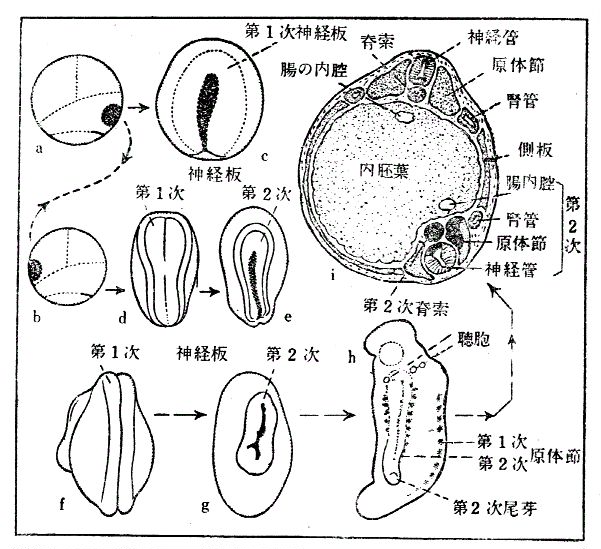

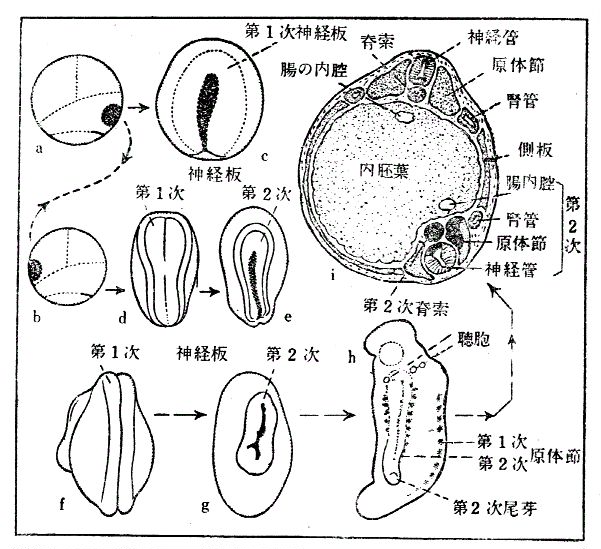

(3)マンゴルドとシュペーマンの誘導の実験

ヒルデは初期原腸胚の原口背唇(脊索中胚葉予定)を原口の反対側に移植していた(図のbの位置)。

その結果,通常の発生でできた第1次の神経板(図のd)の反対側に,移植片で誘導された第2次の神経板ができた(1921年)。

シュペーマンはこの事実を正しく評価した。脊索中胚葉は初期原腸胚の段階で既に脊索に決定されているのである。そして自身は脊索になるだけではなく隣接する外胚葉に働きかけてそれぞれの発生運命を決定するのだ,と。

いち早く決定されてほかの細胞にはたらきかけるこのような組織を、シュペーマンは形成体(オルガナイザー)とよぶことを提案した。また,オルガナイザーの働きかけを誘導とよぶことを提案した。

1921年ヒルデ・プレショルド女史(後にマンゴルド)は原口背唇を移植した胚に第二の神経板が発生したのをオットー・マンゴルドに見せた。

下図のdとeである。マンゴルドは完全に第二次胚が形成されたこと(図e)は何か大した新事実に違いないと感じた。そこでヒルデとオットーはふたつの胚を写真に撮った。ちょうど乾板が定着されたころ、シュペーマンが講義の準備を心にかけながら教室へやって来た。オットーは写真を見せた。シュペーマンは最初eの胚を移植された一次胚だと思ったので関心を払わなかった。しかし、やがて一次胚は実は裏にある(図d)ことが分かるとただちにこの実験の意義を悟った。彼はこの実験の重要さを熱心に説明した。その年は手術した胚の死亡率が高く、翌年に二年めの実験を行った。

この実験でいちばんよく発生した胚が図f-iである。

数百の胚移植実験のうち尾芽胚まで生存したのは5例(2次胚形成)。1924年にorganizerの発見の論文が公刊された。

(ヒルデは論文が掲載される2ケ月前に自宅で油で火傷を負い,亡くなった。享年26歳)

Spemann & h.Mangold, 1924. Uber Induktion von Embryonalanlagen durch

Implantation artfremder Organisatoren. Arch. mikrosk. Anat. u. Entw. -mechan.

100, H. 3/4. |

|

初期原腸胚の原口背唇(せき索中胚葉予定)を,他の原腸胚の卵割腔内に移植した

(註:マンゴルド女史自身は卵割腔内ではなく,原口の反対側に移植している。

卵割腔内に移植したのは後の研究者である)

→本来の胚のほかに移植片から誘導された2次胚が形成される

→初期原腸胚の『せき索中胚葉(予定)=原口背唇』を切除すると発生停止

解釈:原口背唇は自分自身は脊索に分化するとともに「形成体 (オーガナイザー)」として,外胚葉に作用し,神経を誘導する。

後にノーベル賞を受賞したシュペーマンはヒルデを讃えている。

【参考】誘導物質はなにか

形成体の誘導物質の探索が多くの学者によって行われた。しかし,決め手となる誘導物質はなかなか発見されなかった。誘導を起こす物質が無かったというよりも,なんでも誘導を起こしてしまったからである。

浅島誠が発見したアクチビン(タンパク質)は脊索中胚葉以前に中胚葉誘導物質として確認された物質である。 |

(4)誘導の連鎖

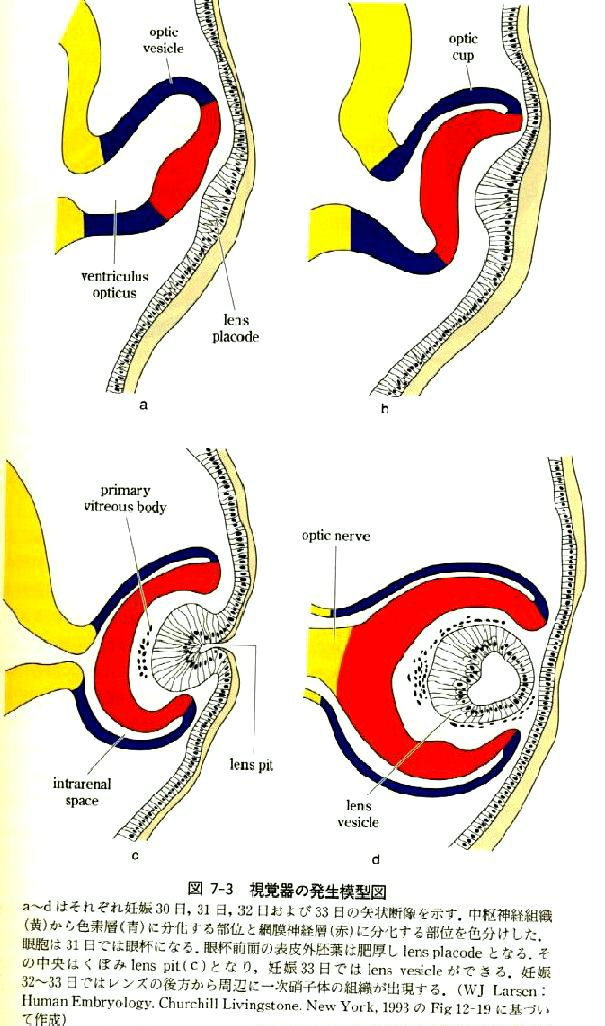

「形成体」という考え方で,イモリの目の発生を「誘導の連鎖」という観点から理解することができるようになった。目の発生自体はシュペーマンが交換移植に取り組む前の研究である。

神経管の前端部はふくらんで脳になる。脳の一部が眼胞という突起になる。眼胞が表皮の裏側に接してくぼみ,眼杯となる。眼杯は表皮から水晶体(レンズ)を誘導する。水晶体は表皮から角膜を誘導する。原口背唇が第一次形成体だとすれば,目の発生では眼杯は第二次形成体,水晶体が第三次の形成体である。このように先に決定された組織が形成体となって誘導の連鎖をかたちづくる。誘導の連鎖が順序よくつながることで器官の形成が正しく行われる。

シュペーマンの研究 (これらの研究は1898年から1908年にかけて行われている。つまり形成体の研究よりずっと前である

頭部を上から

神経管から脳が形成される

↓

眼胞→眼杯

↓

表皮 → レンズ

↓

表皮 → 角膜

▼ヒトの目の発生を表した図

(6)内胚葉による形成体の誘導

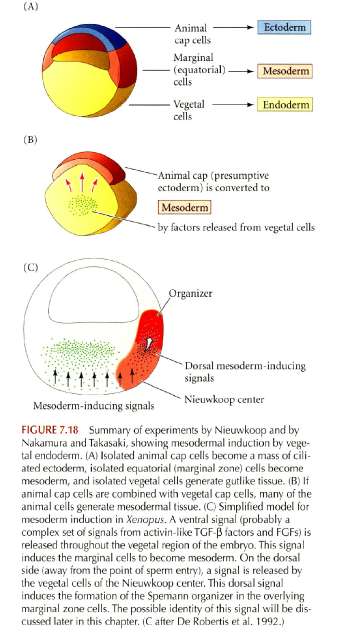

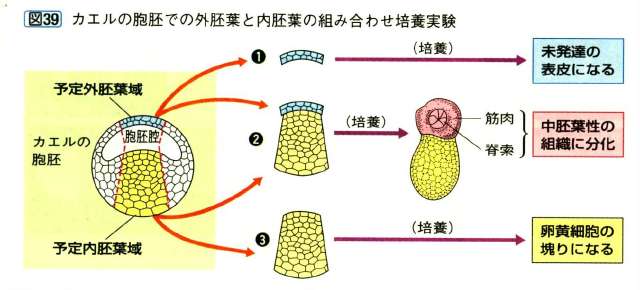

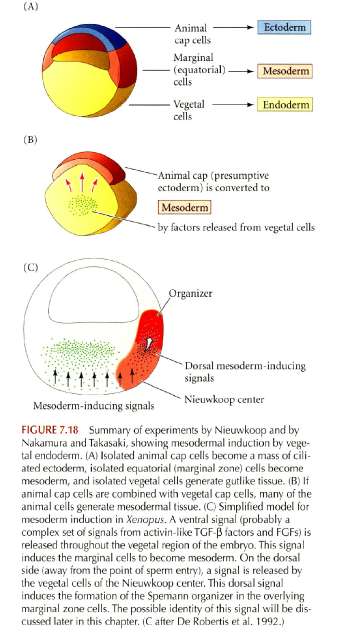

マンゴルドとシュペーマンの実験後,誘導物質の探求が続いた。脊索中胚葉が出す誘導物質は何だろうか。誘導物質は一次形成体と二次形成体では異なる物質だろうか。さまざまな物質が誘導物質の候補に上がったが,分析するには少量すぎ,タンパク質精製技術も未熟だったため,これといった特定の物質はなかなか見つからなかった。また,脊索中胚葉を誘導する物質の探索も行われた。そんな模索のなかで,ニューコープはアフリカツメガエルの胞胚を用いて内胚葉が中胚葉を誘導することを証明する実験を行った(1969年)。

|

予定外胚葉域が中胚葉に分化するのは

予定内胚葉と接着させたときである。

これまで注目されてこなかった予定内胚葉

が中胚葉を誘導するはたらきを持って

いたのだ。

ピーター・ニューコープと中村治が行った

さまざまな実験を模式的にまとめると,

左図のようになる。

胞胚の植物極側からは動物極側の細胞を

中胚葉に分化させる信号Mが放出される。

精子侵入点の反対側ではニューコープ・

センターの植物極側からシュペーマンの

形成体を誘導する信号Vが放出される。

信号Vの出すメッセージは細胞を背側に

分化させるものだった。

これらの信号の正体はDNAを使った近年の

研究技術の開発で可能になり,

ようやく明らかになった。

どちらもタンパク質であった。

胞胚の植物極側からは動物極側の細胞を中胚葉

に分化させるタンパク質Veg-TとVeg-Iが放出され,

精子侵入点の反対側では植物極側から細胞を背側

に分化させるタンパク質βカテニンが放出される。

これらのタンパク質はノーダル遺伝子の転写を促進し,

合成されたノーダルタンパク質が動物極側に働きかけ,

中胚葉が誘導されるのである。 |

|

|

(6)アクチビンと器官の誘導

ニューコープの実験での胞胚の予定外胚葉をアニマルキャップと呼ぶ。浅島誠が誘導物質を探求する過程で発見したアクチビンというタンパク質は,アニマルキャップに対する興味ふかい作用を示した。濃度によって異なる器官を分化させたのである。 アニマルキャップを培養する際にアクチビン処理を行い,結果を見る。アクチビンを加えない場合には表皮に分化した。低濃度では中胚葉性の血球や体腔上皮,中濃度では筋肉(中胚葉性),高濃度では脊索(中胚葉性),さらに高濃度では心臓(中胚葉性)や肝臓(内胚葉性)に分化した。

アクチビンとレチノイン酸を一緒に作用させると腎臓組織(中胚葉性)やすい臓(内胚葉性)に分化した。

ニューコープの実験から推定される信号Mはアクチビンと別のタンパク質がセットになったものと推定されている。

単独で培養されたアニマルキャップは表皮に分化するが,形成体と接触させて培養したアニマルキャップは神経に分化する。

外胚葉から神経が誘導される現象を神経誘導という。培養実験の結果からは,形成体からなんらかの物質が作用して外胚葉を神経に誘導させたように見えた。

しかし,実際には外胚葉の表皮形成を阻害するタンパク質を形成体が分泌していた。 しかし,実際には外胚葉の表皮形成を阻害するタンパク質を形成体が分泌していた。

アニマルキャップはBMP(骨形成因子)というタンパク質を分泌し、BMPを受け取った細胞は表皮に分化する。このBMPに形成体が分泌するタンパク質(ノギンやコーディンなど)が結合すると表皮分化が阻害され,神経分化を引き起こすのであった。

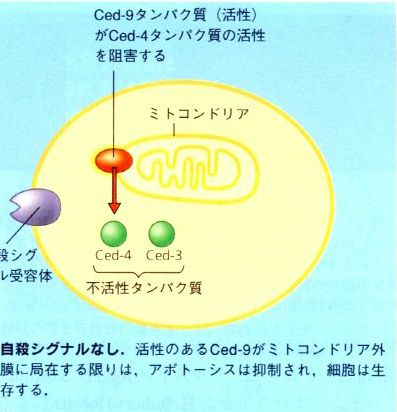

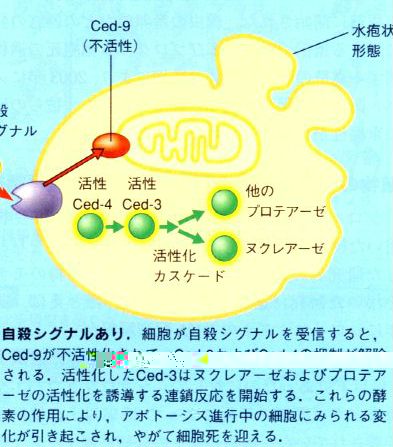

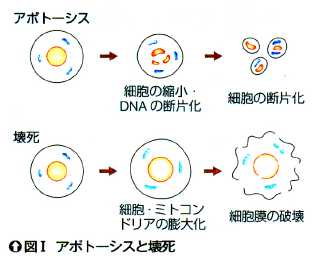

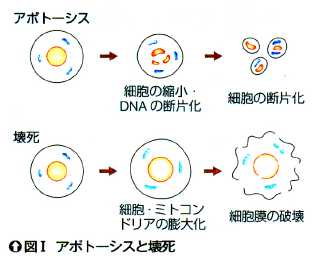

(7) アポトーシス プログラム細胞死

器官形成においてあらかじめ決められた位置の細胞が死ぬようにプログラムされている場合があり,このようなプログラム細胞死のうち,細胞全体が委縮して断片化する細胞死をアポトーシスとよぶ。それに対して細胞膜の破壊による細胞死は壊死である。 器官形成においてあらかじめ決められた位置の細胞が死ぬようにプログラムされている場合があり,このようなプログラム細胞死のうち,細胞全体が委縮して断片化する細胞死をアポトーシスとよぶ。それに対して細胞膜の破壊による細胞死は壊死である。

アポトーシスのように細胞が死ぬことも器官形成においては重要である。例えば,ヒトの手足の先では,最初に扇のような形ができるが,発生が進むにつれて指と指の間にあたる細胞がアポトーシスを起こして消失し,指ができる。水鳥のみずかきはこの指の間の細胞がアポトーシスを起こさずにある程度,残ったものである。

アポトーシスはウイルスに感染した細胞の除去にもはたらく。

アポトーシスの分子的機構は線虫で判明している。キャンベル『生物学』によると次のようである。線虫から発見された2つの主要なアポトーシスを起こすタンパク質Ced-3(Cedは細胞死

cell deathの意味)とCed-4は通常は不活性である。

線虫では、ミトコンドリア外膜上のCed-9がアポトーシスを抑制している。細胞がアポトーシス・シグナル(自殺シグナル)を受信するとCed-9が不活性となり,Ced-3やCed-4が活性をもち、細胞内のタンパク質を裁断するプロテアーゼやDNAを裁断するヌクレアーゼが活性化される。ヒトなどの哺乳動物では約15個の酵素を含む経路でアポトーシスが誘導される。

線虫の発生における分化誘導とアポトーシスの役割の研究でブレンナー、サルストン、ホロウィッツは2003年にノーベル医学生理学賞受賞。

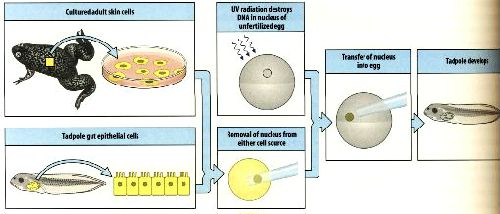

●第5項 体細胞クローン

(1)核の全能性

いまどき前成説を信じているひとはいないだろうが,体をつくる全遺伝子が細胞のなかに入っているとするならば,それは体が遺伝子にかたちを変えて収納されていると考えることも出来る。決定され分化した細胞であっても,核のなかの遺伝子は受精卵と共通で全身をつくる能力を備えているのではないだろうか。核に全能性(全身形成能力)があるのなら,核の周囲をとりまく細胞質環境を変えてやれば,核の全能性を回復することが可能になるということが出来る。

シュペーマンはイモリの16細胞期の核を1個だけ未卵割の細胞質に移すと正常胚に発生することを実験で示した(1938年)。この核は16細胞期の細胞質に囲まれていれば体の一部を発生するだけだが,細胞質環境を変えることによってその全能性を発現したのである。

シュペーマンの実験 16細胞期の卵も全能性をもつ(Ebert, &Sussex,1970より)

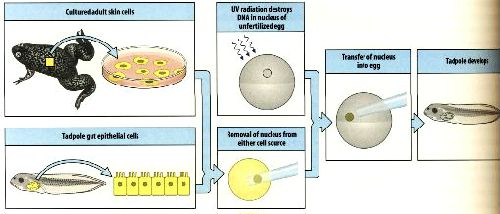

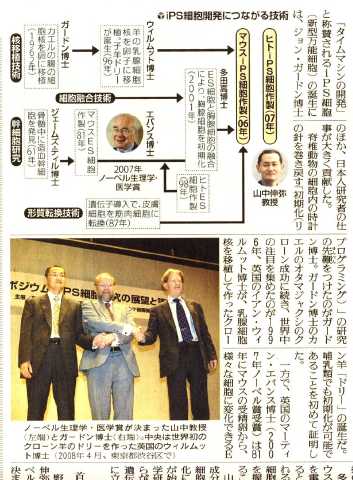

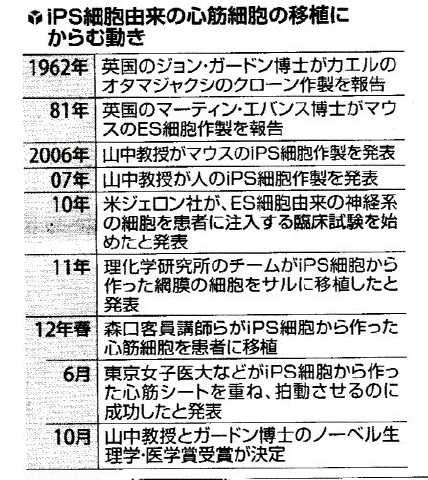

このシュペーマンの実験の現代版が英国のガードンの実験である(1962年)。アフリカツメガエルの幼生の腸上皮細胞の核を,あらかじめ卵核を紫外線で殺した未受精卵の細胞質に移植したところ,正常発生した。ただし,正常胚発生率は15%と高くはなかった。正常胚発生率は胞胚核では80%,原腸胚核では70%だったから,発生が進むにつれて核には何か核の全能性を阻害する要因が増えてくるということは確かである。

Gurdon, J.B., 1962. The developmental capacity of nuclei taken from intestinal

epithelium cells of feeding tadpokes. J.develop. biol., 10:622-640.

(この論文はpdfで入手可能です)

ガードンの実験 1962年

アフリカツメガエル

未受精卵を除核し,胞胚核を移植

80%は正常なカエルに発生

未受精卵を除核し,原腸胚核を移植

70%は正常なカエルに発生

未受精卵を除核し,幼生の腸上皮核を移植

15%は正常なカエルに発生

(2012年度ノーベル医学生理学賞受賞

iPS細胞の山中伸弥教授と共同受賞。

2009年にラスカー賞を二人は共同受賞) |

|

▲Wolpert,2006より |

植物では人為的に体細胞から新個体をつくることは日常的に行われていたし,栄養生殖などの無性生殖も知られていた。体細胞からできた新個体は母体と共通の遺伝子をもつ体細胞クローンである。ガードンの実験は脊椎動物で初めての体細胞クローンの成功だったし,体外受精させたヒトの卵からの女子の誕生と重なって,クローン人間の話題が世界各地で注目された。

|

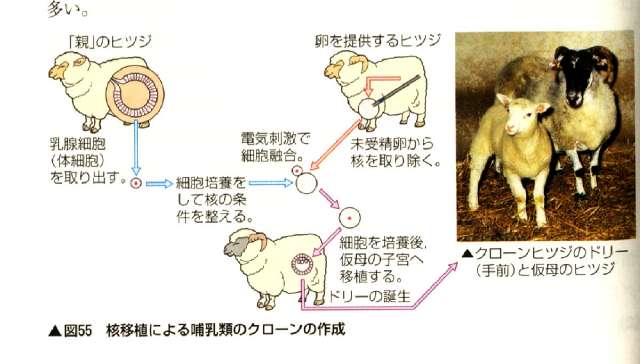

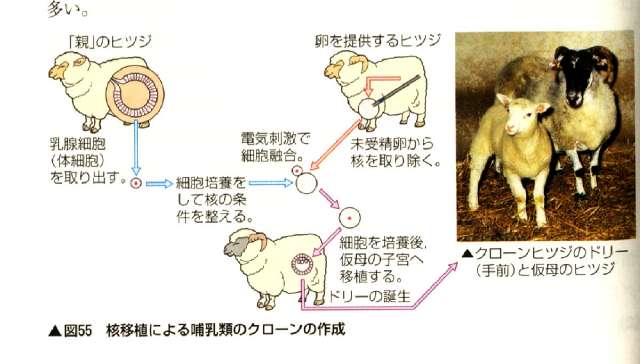

ウィルムットの実験 1997年 クローン(=同じ遺伝子をもつ子の集団) clone

羊のクローン成功

羊のメスの乳腺細胞の核を除核卵に移植し,代理母の子宮に着床させて,発生

羊の子 メスが誕生 = クローン羊 Dolly

(移植する方と移植される方の細胞のタイミングを合わせておく必要がある)

マウスの嗅上皮細胞の核を卵細胞に注入しての体細胞クローンも成功した(Nature,2004年3月)

|

中国科学院 クローン猿 誕生 2018年1月25日 読売新聞

核を除いたカニクイザル成体の卵子に

胎児の体細胞の遺伝情報を入れた。79個の卵を21匹のメスに移植

6匹が妊娠 2匹が1匹ずつ出産 霊長類では初めての体細胞クローン

|

哺乳類のクローン動物の作出は技術的な困難さから,なかなか実現しなかったが,英国のロスリン研究所のウィルムットのチームがヒツジで初めて成功をおさめた(1997年)。誕生したメスの子ヒツジはドリーと名付けられた。ヒツジのメスの乳腺細胞の核を除核卵に移植し,代理母の子宮に着床させて,発生させたのである。成功のひけつは移植する細胞と移植される細胞のタイミングを合わせておく必要があり,細胞周期のG1期に移植することだったという。

この実験の成功をきっかけに,他の家畜でも次つぎにクローン動物が成功した。マウスの嗅上皮細胞の核を卵細胞に注入して,マウスの体細胞クローンも成功した(2004年)。ちなみに,ヒト細胞を使っての実験は各国で禁止されている。

ただ,ドリーはおとなの細胞核を移植させたためか,普通の子ヒツジより老化が早く,早世した。発生におけるエイジング(加齢)の影響が無視できないことが確認された。

動物の体細胞クローン作成技術は優秀な形質をもつ家畜の生産,同一遺伝子をもつ実験動物の生産,絶滅危惧動物の保護・再生などへの利用が期待されている。

補足 分化に伴って核の遺伝子がなくなる例もある。免疫のリンパ球に起こる。

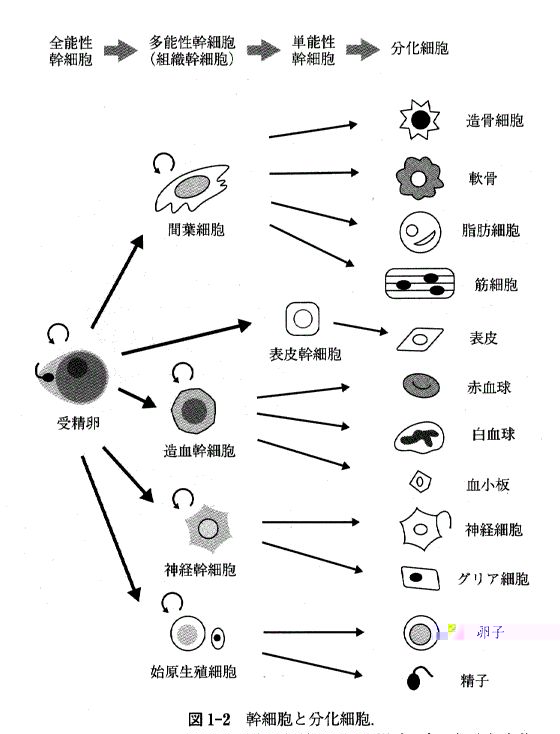

(2)幹細胞

動物の体のなかにはさまざまな組織に分化可能な細胞がある。それが幹細胞(ステム・セル stem cell)である。ステムstemとは茎のことで四方八方に枝葉を広げることができるという意味がある。特に哺乳類の胞胚内部にある細胞塊は培養と選別によって多様な細胞に分化を誘導させることが出来た。この細胞をES細胞(胚性幹細胞)という。ヒトのES細胞も得られた(1998年)。

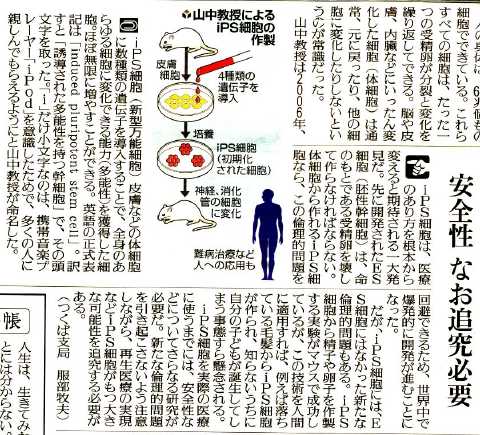

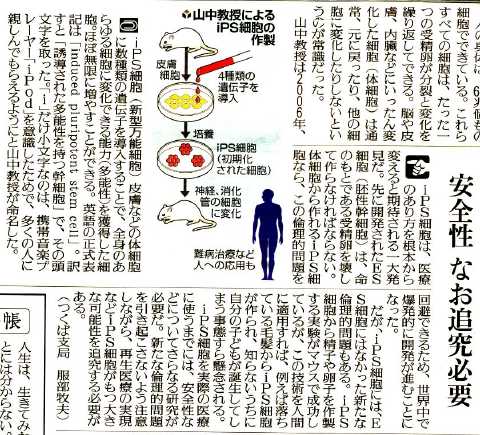

ヒトのES細胞を得るには受精卵を発生途中で処理する必要がある。研究するにしろ応用するにしろ倫理的な問題がある。もしも皮膚の細胞で胚性幹細胞と同様の幹細胞ができたら,倫理的な問題はなくなる。マウスの皮膚細胞(線維芽細胞)でそのような幹細胞が作出された(山中伸弥,2006年。論文は無料で入手可能です)。

さまざまな種類の細胞に分化することを多能性というため,これを人工多能性幹細胞(induced Pluripotent Stem cells),略称iPS細胞とよぶ。ヒトの皮膚からのiPS細胞も成功した(2007年)。iPS細胞は皮膚細胞そのままではなく,4種類の遺伝子を導入して作出している。導入した遺伝子のなかには増殖能力を高める発がん遺伝子も含まれていたため,がん細胞化する危険性が指摘され,改良された。2007年12月には発がん遺伝子を除いた3種類の遺伝子でも作出できることがわかった。

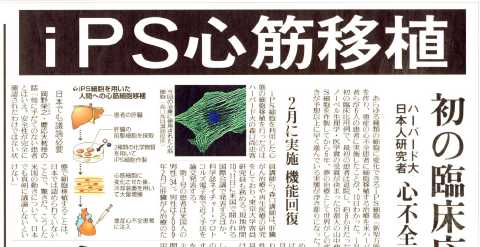

自己の皮膚からiPS細胞をつくり,iPS細胞から組織や器官を作れば,拒絶反応のない臓器移植が可能になり,応用面で大きな期待ができる。

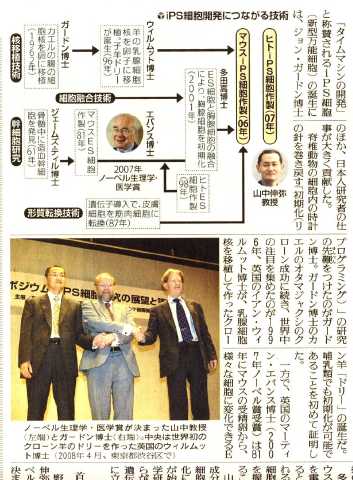

| 2012年10月9日 読売新聞より |

| 京都大学が論文をウェブに紹介(無料) |

|

|

|

|

|

受賞直後の会見や12日の「次世代へのメッセージ」で山中教授は

「10%も成功すれば大成功。90%は失敗の連続」とか、

「1回成功するには、平均9回くらいは失敗しないといけない。

人生も実験もそうだ。失敗しても恥ずかしいことではない」

(読売新聞記事をTV報道で修正)と話した。 |

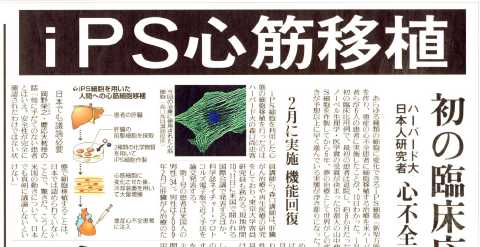

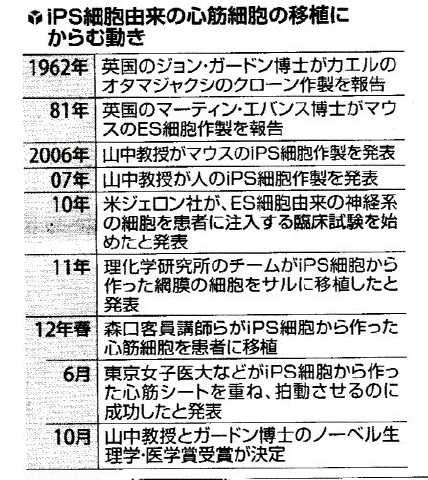

2012年10月10日 読売新聞より。この発表は虚偽だった(10月13日)。

一面トップで報じられたが森口尚史氏の所属・経歴・研究いずれも

虚偽だったと確認され、記事も削除された。 |

|

▲「12年春」の項目は虚偽だった。削除せずに記録しておく。

山中教授自身は応用面について甘い見通しは持っていない。

細胞の増殖が暴走することが一番心配だと語っている。

数を増やすことはできてもその後の応用にはまだ研究が必要と言う。 |

細胞が骨に変る難病FOPの治療薬 開発に成功するか!

2017年10月5日 NHKニュースによれば

FOP患者の皮膚細胞からiPS細胞を作り、

FOP細胞に分化させることに成功した

その細胞に薬効のある物質を探索

ラパマイシン(免疫抑制剤としても使用されている)

効力があることを確認

医療テストに臨む。

パーキンソン病やALSなど155種類の難病治療の研究が

iPS細胞を利用して行われている。

FOP(進行性骨化性繊維異形成症)

|

▼黒木登志夫『iPS細胞』(中公新書、2015

iPS細胞を利用して「シャーレの中に病気を作る」

アルツハイマー病、パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症(ALS)、

自閉症スペクトラム、統合失調症、軟骨無形成症など

幹細胞で病気を治す

骨髄移植、火傷への表皮細胞移植、細胞シート培養、

拡張型心筋症、加齢黄斑変性、GVHD、パーキンソン病

脊髄損傷、Ⅰ型糖尿病、血小板輸血、心筋梗塞、

脳梗塞、鎌状赤血球貧血症、軟骨損傷、膵臓を作る

|

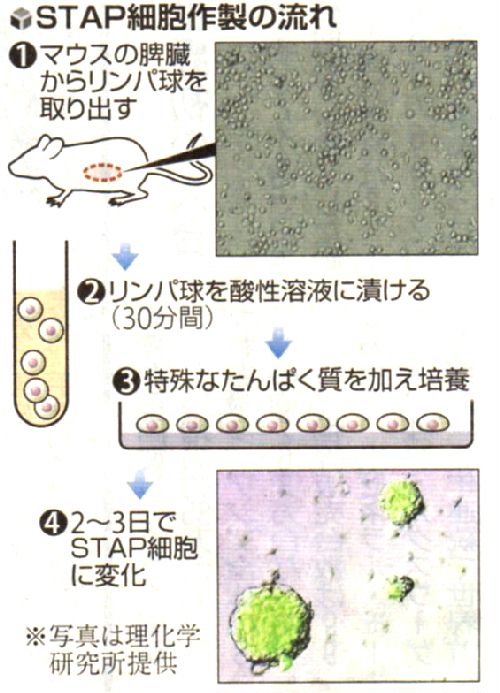

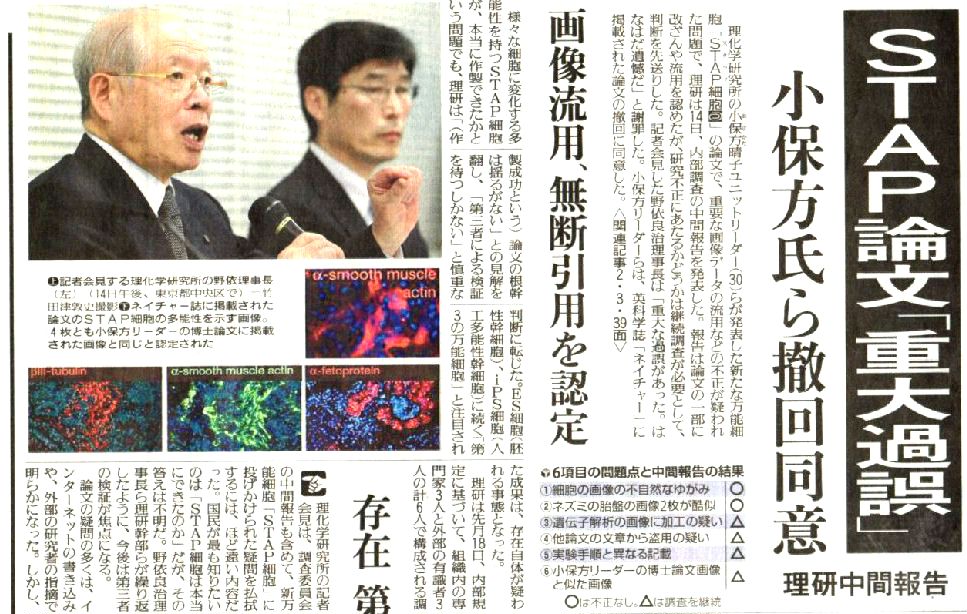

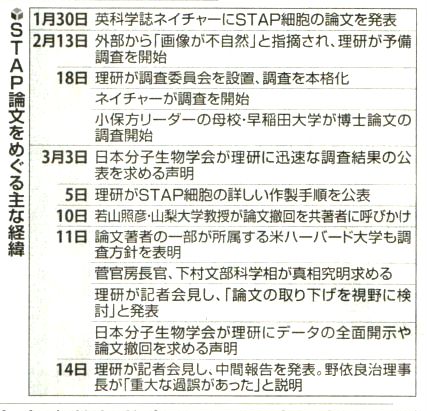

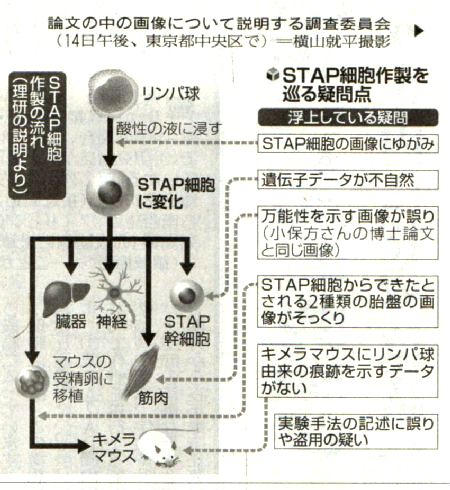

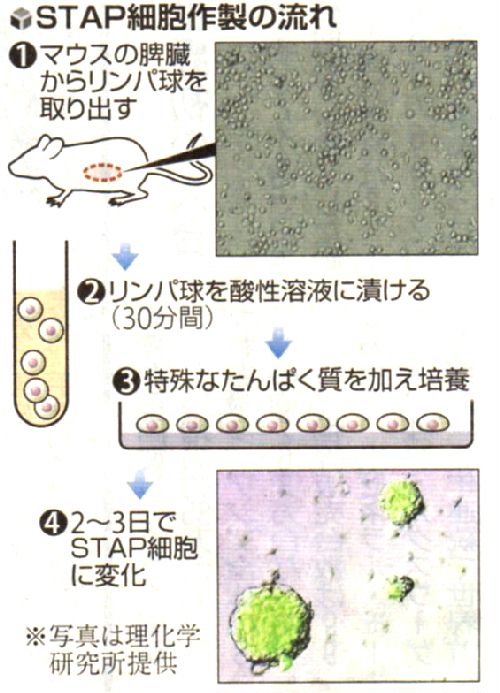

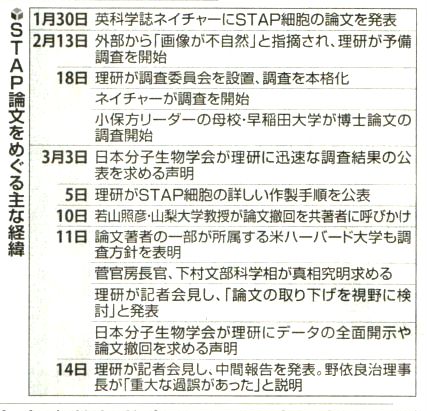

STAP細胞 2014年1月29日発行 Nature 小保方晴子(理化学総合研究所)らによる

細胞を初期化するのに弱酸性刺激を与える

発見の契機は細い管を通したことだった。

STAP = Stimulus-Triggered Acquisition of Pluripotency

刺激惹起性多能性獲得細胞 → STAP細胞はデマだった!

その意義について Nature Abstract(WORD版)

|

|

【池田コメント 2014年2月28日】

マウスのリンパ球はもともと幹細胞的な能力の高い細胞ではないだろうか。他の細胞でも同じことが起こるかどうかは今後の研究によるだろう、と感じたのだが、『ニュートン』2014年4月号にはNatureの二論文に関する解説が出た。『週間現代』には、論文に対する批判の紹介があった。

『ニュートン』によると、「生後7日以内のリンパ球」のほかにも、脳・皮膚・筋肉・脂肪などすべての組織の体細胞から幹細胞へ変化させることに成功したそうである。

元の細胞が分化した体細胞であったのかという疑問を確認する実験も行われていた。T細胞は分化すると遺伝子が組み換えを起こす性質を利用して幹細胞へ変化したT細胞の遺伝子を確認したという[追記(4月1日);詳しく検討すると証明になっていなかったことが判明した]。

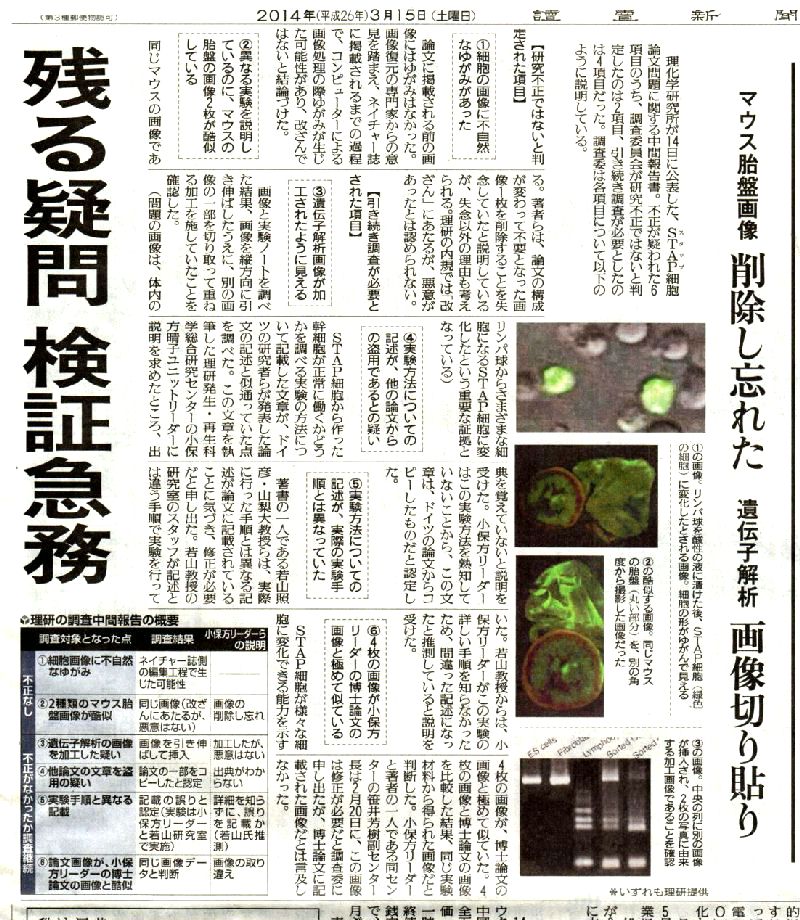

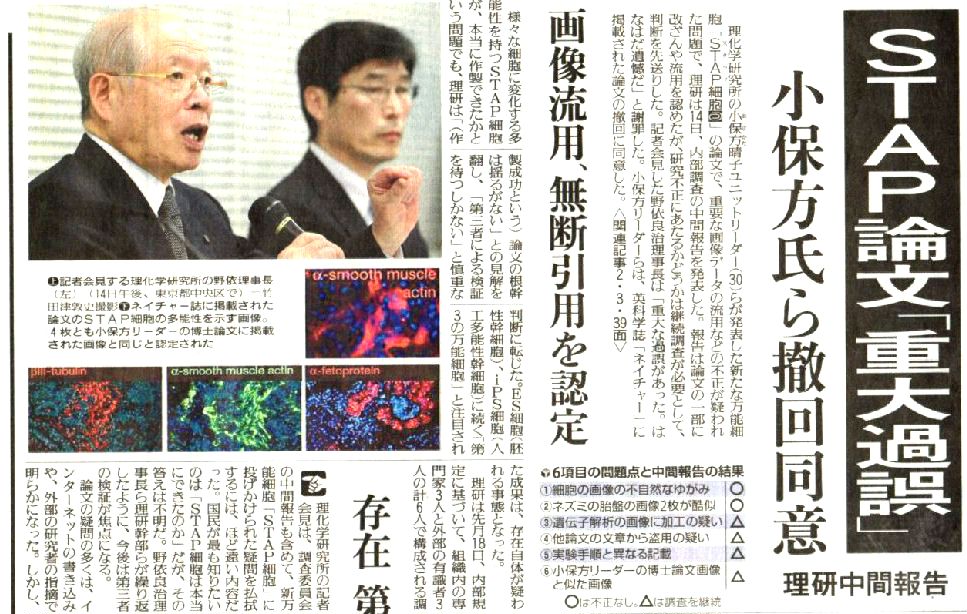

『週間現代』の報道では論文にミスがあるという点が専門家に指摘されているという。STAP細胞から作ったマウスの胎盤の写真と別の方法で作った比較対照用の写真が同じ胎盤のものだったという点。この点は多数の写真を撮影したため間違えたものだという。他にも実験に使った遺伝子の情報が公開されていない、追試が成功していないなどの問題があるという。

成り行きを見守る必要があろう。 |

| 3月11日の新聞各紙によると、共著者の若山照彦教授(作製された細胞が多能性があるかどうかを確認するマウスの実験を担当した)は、小保方さんの博士論文(幹細胞の多能性に関する論文)の多能性を示す画像と一部酷似していることに「STAP細胞の根幹に関わる大事な部分の信用性を疑わせる」と指摘、10日に共同著者に論文の撤回を呼びかけた。若山教授は研究室に保管している細胞を第三者に調べてもらう考えを示したという(3月11日記)。 |

3月14日(金)2時から理化学研究所の記者会見が行われた。調査委員会の石井博士は、指摘された問題点についてまだ調査中で、悪意のないミスが二点確認されたものの、小保方博士論文の画像とNatureの論文の画像に関しては同じものとしか思えないと説明した。この一点だけでも、論文は重大な欠陥となる。竹市雅俊博士は「論文の体をなしていない」とコメントし、撤回すべきとの見解を述べた。理研の研究者三名は撤回に同意しているという(理研の研究者は小保方氏から博士論文の写真だとは説明されていなかったと証言)。

電気泳動画像の切り貼りを認めた小保方氏は、切り貼りはよくないという認識が無かったと述べたという。コントラストが弱かったので別に流した材料でコントラストの強いものと変えたのである。ただ泳動時間が違ったので他の画像の縦の長さを伸ばしてゲルの像とそろえたという。[追記:4月9日の小保方不服申し立て会見では切り取った画像を角度を変えて短くしたと説明された]

結果が合っていさえすれば印象の良い結果を作り出しても良いという慢心が小保方氏にあるように思えた。推測でしかないが、博士論文の画像の流用も酸性溶液に浸しただけではうまく幹細胞化しなかったため、幹細胞が出来ることは間違いないのだからという慢心から異なる方法で作った組織の画像を使ったのだろう。

新聞によると、分化していない細胞、つまりES細胞を使ったから多能性という結果になったのではないかという批判もあるという。この見解は、私が成果を聴いたときに最初に感じた不安と同じだ。(3月14日記)

|

▼読売新聞3月16日には論文流用を発見するソフトがあること、今回の小保方論文の疑惑については11jigenのブログが詳しいという記事があった。

11jigen の小保方STAP細胞論文疑惑はまとめられている。私が感じた疑問も既に指摘されていたことが分かった。以下はその部分の引用。

“小保方さんの“新”発見は、特殊な細胞ではなく、ごく普通の「リンパ球」でこうした働きを見つけたことだ。だが、「論文からはその根拠がハッキリしない」と言うのは、理化学研究所やワシントン大で免疫学を研究したことのある明石市立市民病院研修担当部長の金川修身氏である。「細胞がリンパ球に分化すると『遺伝子再構成』という現象が起きる。ということは初期化(別の細胞に変化)した『STAP細胞』でできたマウスのリンパ球にも『遺伝子再構成』が必ず見られるはずです。しかし、論文ではそこが分かりません。さらに(第三者も同様の研究結果を得る)『再現性』の報告も今のところ見当たらず、失敗報告ばかりです。断定的なことは言えませんが、もう一度(実証実験の)やり直しという可能性もあるでしょう」 (日刊ゲンダイの記事より)

慶應大学の吉村昭彦教授も、研究室ホームページ上の記事(TCR組み換えデータの重要性)にて、「私の関心はSTAP細胞が論文に書いてあるように『未分化細胞からのinductionであってもとからある幹細胞のselectionではない』という結論が妥当かどうかという点。繰り返しになるが、それをTCR-rearrangementで決着つけようとするならば、T細胞からできたSTAP細胞、STAP幹細胞、それにキメラマウス(4Nから作ったものが望ましい)のgenomic

DNAのTCR rearrangementを調べる必要がある。」と指摘している。”

世界変動展望氏の疑惑指摘ブログも詳しい。

これらのブログを見る限り、STAP細胞の論文は信用できないことが理解できる。(池田3月16日記) |

●STAP細胞疑惑に関して広島大名誉教授・難波紘二氏のメールマガジンが妥当な見解を示しています。ワードに転載して PDFにして保存しておきます。95ページもありますが,なぜ科学者が騙されるかの問題の本質を指摘しています。難波氏の結論は55ページにあります。

最初の段階で難波氏が疑ったのはリンパ球T細胞の遺伝子再構成の件。現在の高校生は『生物基礎』の免疫の単元で<発展>項目として利根川進の研究を目にする。 |

▼理研は4月1日に調査委員会の最終報告書を公表。実験ノートが不備で画像が特定できないことも明らかになった。

「天才的な詐欺師はいい人に見える」。4月9日に不服申し立て会見があった。小保方さんは自分では自分の実験ノートだから追跡できると証言していたが、実際には自分の記録も第三者に分かるようにきちんと書いていないと、分からなくなるものです。自分で書いたことだからわかっていると思うのは「思い込み」の典型的な症状で、無意識のウソつきである。自分で思い込んだことを信じる人である。若山教授から渡されたマウスの細胞から作ったSTAP幹細胞が違うマウスから作ったものだったという事実も、意図的なら明らかに捏造だし、意図的でなくとも実験記録をきちんと付けていないから起こることである。 |

| ▼「日経サイエンス」2014年6月号「緑のマウスはどこから STAP細胞は存在したのか」がたいへんしっかりした紹介をしている。 |

| ▼読売新聞 2014年3月15日 朝刊 1面・2面・3面より |

|

|

|

|

| ▼2014年4月2日 読売新聞 小保方は「悪意なきミス」「承服できない」と不服を申し立てる姿勢 |

|

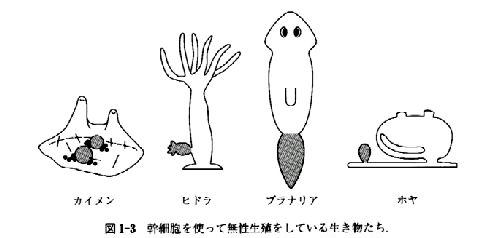

●第6項 再生

脱分化と再分化 人工的な核移植ではなく,自然界で起こっていた核の全能性の発現が再生だった。

再生は失われた器官の形成なので,全身の形成ではないのだが,細胞レベルでいえば,再生で起こる細胞の脱分化と再分化は,核移植された細胞の発生と共通点があった。

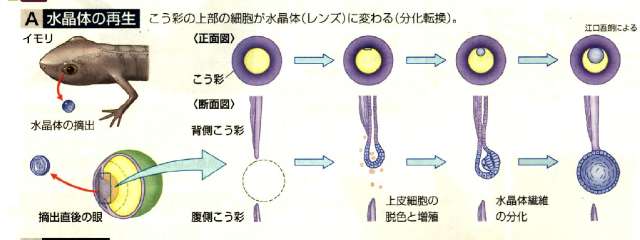

(1)目の再生

たとえば,イモリの目の水晶体の再生では,水晶体を摘出すると,これまで水晶体と接していた虹彩上部の色素を持った細胞が体細胞分裂し始める。細胞の増殖とともに色素をもっていたはずの虹彩細胞は脱色し特徴のあまりない細胞に変わる。これが細胞の脱分化である。つまり脱分化は体細胞分裂と同調して起こる。次に増殖した細胞はお互いどうしが接触するようになると体細胞分裂を停止し,透明化していく。細胞は水晶体に再分化したのである。

この間の変化は,虹彩細胞⇒(体細胞分裂で増殖)⇒脱分化した細胞⇒(体細胞分裂の接触阻止)⇒再分化した細胞⇒水晶体細胞という順序で起こった。この経過はほかの再生組織でも同様であり,細胞を培養したときの変化も基本的には同様である。再生現象も発生の研究課題である。

[図は 浜島書店の図説生物より]

(サンショウウオ・イモリの目のレンズ)

レンズを除去すると,虹彩が細胞分裂

→ 分裂が停止するとレンズに分化する

虹彩の細胞は黒色

レンズは透明(クリスタリンが生成)

分裂すれば分化せず,分化すれば分裂する

細胞培養の研究から

a)細胞認識:神経胚の「神経」と「表皮」の細胞をバラバラにした後,混ぜると,

やがて「表皮」は外側,「神経」は内側になる。

b)正常細胞とガン細胞のちがい:例としてガン細胞の特徴

分裂する(特徴①) もとの臓器の細胞の特徴をもたない(特徴②)

大腸ガン細胞が肺に転移すると肺ガン細胞になるのは特徴②から

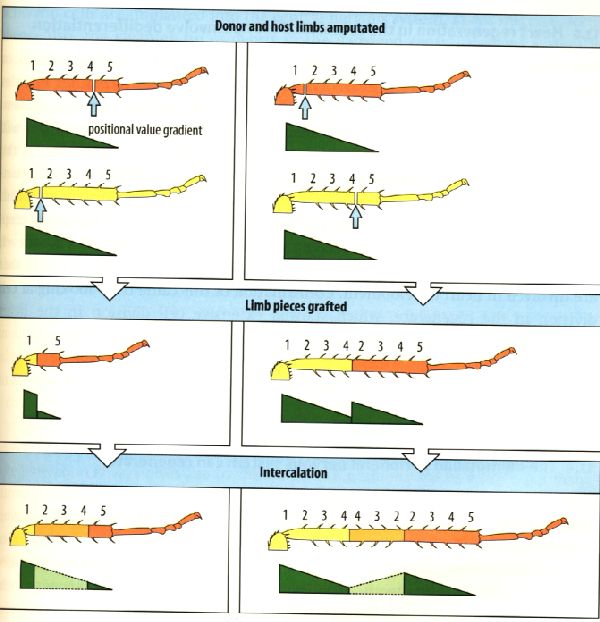

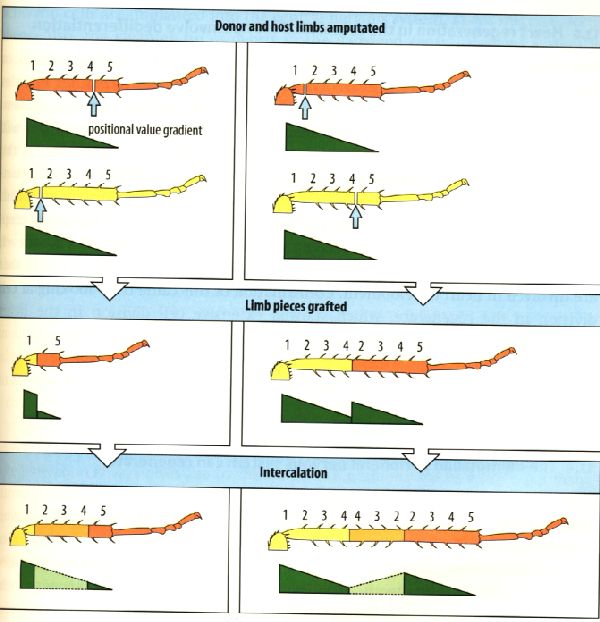

(2)ゴキブリの肢の再生

成体のゴキブリの肢の植えつぎ

〔個体Aのtibia〕1234567 〔個体Bのtibia〕1234567

→〔実験1〕 切断し,植えつぎ 12:67

→(再生)→ 12:345:67

→〔実験2〕 切断し,植えつぎ 123456:234567

→(再生)→ 123456:543:234567

▲Wolpert,2006より |

考察:極性の重要性、隣り合う細胞の重要性を示した実験

●第7項 遺伝子による発生の調節

DNAや遺伝子の機能が判明するにつれて,遺伝子による発生の調節も明らかになってきた。遺伝子のある核のはたらきを細胞質が制御・調節するといった段階ではなく,DNAをタンパク質などが制御・調節するしくみがわかってきたのである。

既に第1部「遺伝子の発現調節」でオペロン説などを学習した。

この章では発生,つまり細胞の分化に遺伝子やタンパク質がどう関係しているかを見ていこう。

この分野は生物学のなかで現在もっともホットな分野となっている。

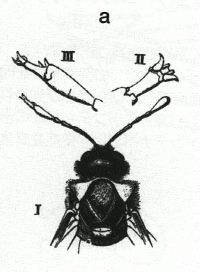

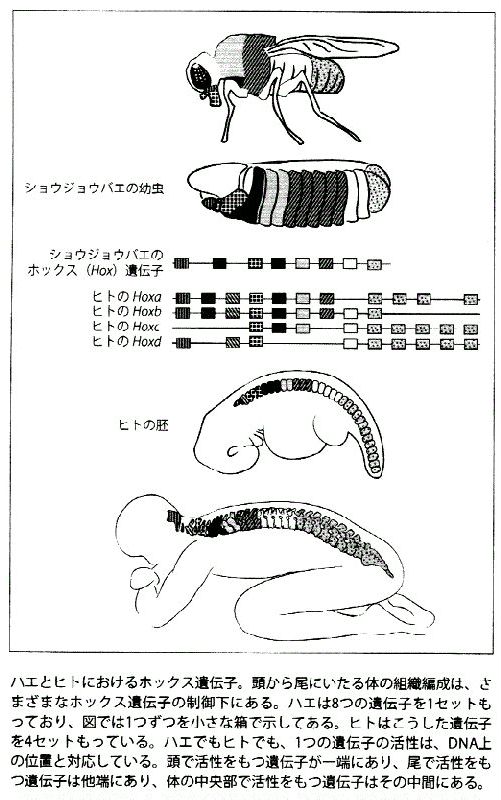

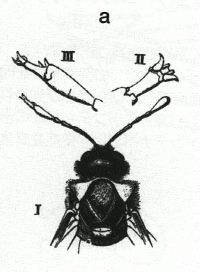

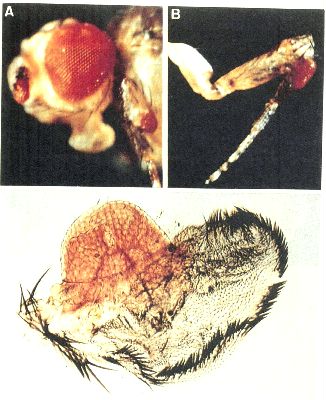

(1) ホメオテイック遺伝子

昆虫の触角が脚に変化するといった,からだの一部が別の器官に転換する現象をホメオーシスとよび,自然界でもホメオーシスを生じた昆虫やエビなどが見つかっていた(図a)。

|

▲正常なキイロショウジョウバエ |

▲触覚が脚に変異した個体 |

▲双胸となり4枚翅となった個体 |

1894年にウィリアム・ベーツソンは花の雄しべが稀に花弁の位置に発現することに気づいたが,これが生物学的に最初に記載されたホメオティック突然変異である。ベーツソンは多くのホメオーシスを記載し,研究した。

もっとも多くのホメオーシスが記載された昆虫の体の正常形は頭部・胸部・腹部の三部に分かれ,胸部はさらに前胸・中胸・後胸の3つの体節に分かれるもの。

胸部の各体節には一対の脚があり,中胸と後胸にはそれぞれ一対の翅がある。ただし,ハエ類では後胸の翅は退化して平均棍という棒になっているので,翅は中胸の一対である(左写真)。

1940年代末にエドワード・ルイスはキイロショウジョウバエのホメオティック突然変異の研究を開始した。脚の発現をコードする遺伝子の突然変異が奇形や死を引き起こす。後胸が中胸と同じ形態に変化してしまい,4枚翅となった個体も見つかった。そしてルイスはこのホメオーシスの原因となった遺伝子も発見した(左写真)。

そして,ホメオーシスを支配する遺伝子はホメオティック遺伝子とよばれるようになった。

研究のまとを卵細胞のもつ情報に影響を及ぼす遺伝子変異の解明にしぼったスイスのバーゼル大学のポスドク研究員クリスティアーネ・ニュスライン=フォルハルトとエリック・ヴィーシャウスは,寝る間を惜しむような長時間労働をくり返し,4万個のキイロショウジョウバエの遺伝子を調べ上げた。

ひとつひとつ遺伝子をノックアウトして,その結果がハエのどの表現型を破壊したのかを見つけるという気の遠くなるような作業である。

最終的にハエの体節構造の形成と体制(ボディ・プラン) を決定する上で,重要な15の遺伝子を同定し分類した。ベーツソンが野外で見つけたのと同様,触角が脚に変換している個体も見つかり,アンテナ(触覚の意味)ペディア(肢の意味)遺伝子の突然変異によるものだと分かった。

これらのうち8個はホメオティック遺伝子で,各体節に固有の器官を形成するのに重要な調節遺伝子であった。

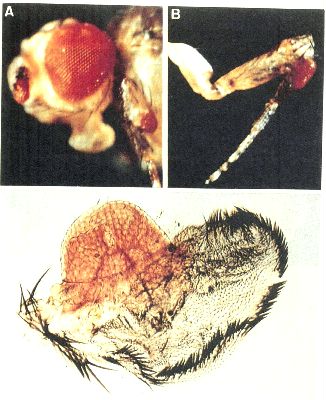

(2) ホメオボックス

キイロショウジョウバエでホメオテイック遺伝子とその機能が明らかになって以降,ほかの動物でもホメオテイック遺伝子の発見が相次いだ。ハエの第2染色体に8個のホメオティック遺伝子が順序良く並んでいるように,他の生物でも同じであった。

さらにDNAの塩基配列の解析が進むと,おどろくべきことがわかった。これら8個のホメオティック遺伝子には共通の塩基配列があったのである。180個の塩基から成る共通部分はホメオボックスと名付けられた。

ホメオボックスが翻訳されて作られるタンパク質(アミノ酸60個分)はDNAに結合する部分であるらしい。

ホメオボックスをもつ遺伝子をホメオボックス遺伝子と呼ぶことにしてみると,ホメオボックス遺伝子はほかにもあり,混乱を避けるためにホメオティック遺伝子を専門家は特にHoxクラスター遺伝子と呼んでいる。

Hoxクラスター遺伝子はハエだけでなく,マウスにもヒトにもあった。しかもその発現も機能も同じであった。

ハエの遺伝子を研究すると,ヒトの遺伝子を理解できるのである。ハエもヒトも共通なのだ。

衝撃的な実験も行われた。ハエの複眼をつくる調節遺伝子(アイレス遺伝子)をハエの触覚や脚で発現させると,触覚や脚に複眼ができる。 衝撃的な実験も行われた。ハエの複眼をつくる調節遺伝子(アイレス遺伝子)をハエの触覚や脚で発現させると,触覚や脚に複眼ができる。

脚にできた眼も奇妙だが(写真),まだハエの体のなかの変容だということが出来る。しかし,マウスの目をつくる調節遺伝子をハエの触覚で発現させると,やはり触覚にハエの複眼ができたのである。マウスの目は複眼ではないのに,その調節遺伝子は複眼を,しかもハエで作ったのである。

そうしてみると,調節遺伝子は,いわば親方のような遺伝子であるらしい。親方の命令一過,一斉にドミノ倒しのように働く(これをカスケードという)大工さん遺伝子があるようだ。ハエの大工さんは複眼をつくる。マウスの大工さんはカメラ目をつくる。

しかし,親方の仕事は共通だ。ハエの親方が命令しようと,マウスの親方が命令しようと,大工さんたちは自分の仕事をするだけであるらしい。

[註:マウスのHoxなどは進化の章で扱う]

(3) 母親が卵に渡すmRNA

私たちは配偶子から受精卵に伝わって娘細胞に渡された遺伝子だけで発生が進むものだと思ってはいないだろうか。だが,ちょっと待って欲しい。卵形成は母体の卵巣内で起こるのだ。母親は卵子に何もはたらきかけをしないのだろうか。子供に渡すものは卵黄という栄養分だけなのだろうか。

最近の研究は,もっと他に遺伝子を調節する物質も渡すことを明らかにしてきた。

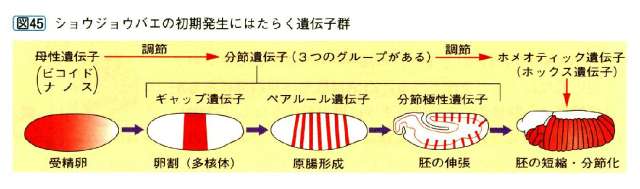

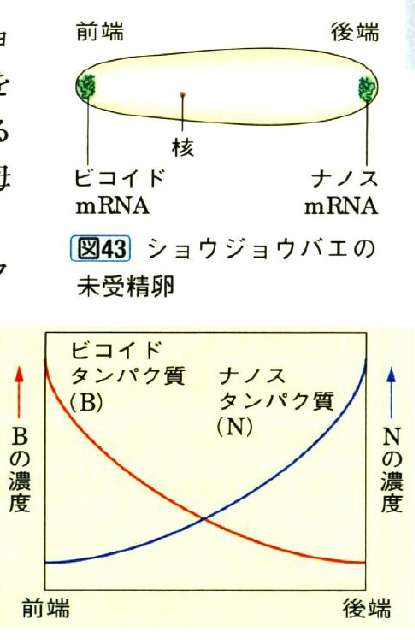

ショウジョウバエの初期発生では受精に引き続き,胚の前後軸方向(頭-尾方向)と背腹方向の決定が行われる。

これらの決定には母親が卵内に渡したビコイドとナノスというmRNAが中心的な役割を果たす。受精後にこれらのmRNAは翻訳され,ビコイドタンパク質とナノスタンパク質が生成される。

ビコイドタンパク質は前方(頭方)に多く,後方にいくにつれ少なくなるのに対し,ナノスタンパク質はその反対である(下のグラフ)。

ビコイドタンパク質は遺伝子発現を制御する転写調節因子であり,ナノスタンパク質もビコイドタンパク質とは別の働きをする制御因子である。ちなみにハエの卵は表割で細胞は卵表面にあり,初期胚では分裂した核が細胞膜に仕切られていなくて,ちょうど大きなひとつの細胞のなかに多くの核がならんでいるような多核体になっている。約6千個になるまではこの状態なので,核はビコイドタンパク質のような転写調節因子にさらされるわけである。

分節遺伝子はビコイドタンパク質がある一定濃度以上のときに作用して,体節が形成される。図示例は前後軸の場合だけを示しているが,背腹軸はまた別の母性因子が関連して決定される。

ショウジョウバエのような母性因子による前後軸・背腹軸決定は,ニワトリやマウスでは知られていない。しかし,軸が決定した後に背側の一定領域に形成体域が形成されることが分かってきた。予定中胚葉の陥入運動,神経胚形成,器官形成などについてはカエル,ニワトリ,マウスともに共通した基本的な分子メカニズムが働いていることが明らかにされている。(参考は浅島他『分子発生生物学』より)

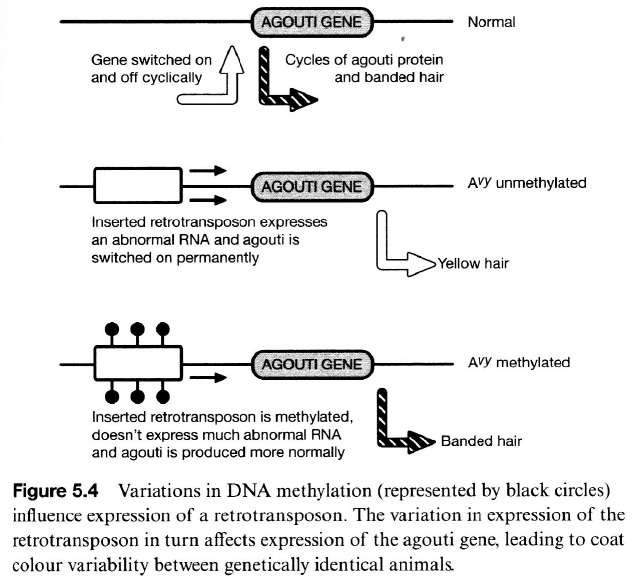

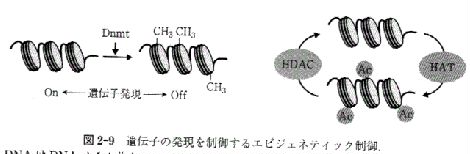

(4) エピジェネティクス

細胞は発生の途中で多くの環境の影響を受ける。環境には隣接する細胞も環境要因も含まれており,遺伝子の発現調節に働くものがあり,近年,遺伝子との関係で注目を集めている。DNAの塩基配列の変化を伴わずに表現型の変化を作りあげる遺伝的メカニズムがエピジェネティクス(epigenetics)であり,「後成説」エピジェネシス(epigenesis)と「遺伝学」ジェネティクス(genetics)を合成して作られた用語である(1942年)。

ある細胞でオンになった遺伝子が体細胞分裂後も遺伝子がオンになったまま受け継がれるとしたら,これはエピジェネティックな現象である。私達はすでにガードンの核移植のクローン実験から胞胚,原腸胚,幼生と発生が進むにつれて,次第に全能性が失われていく事実を知っている。これがエピジェネティックな変化である。

集団遺伝学者のライトは発生遺伝学の創設者でもある。ハーバード大学のキャッスル門下でモルモットの遺伝の研究に取り組んだライトは生理学出身だったので、遺伝子の生理学に注目し、毛色の化学にもこだわった。メンデル遺伝からの小さなずれを重視し、個々の遺伝子の影響よりも遺伝子座の違いの影響を重視した。ライトの仮説は20世紀前半当時、ほとんど評価されなかった。

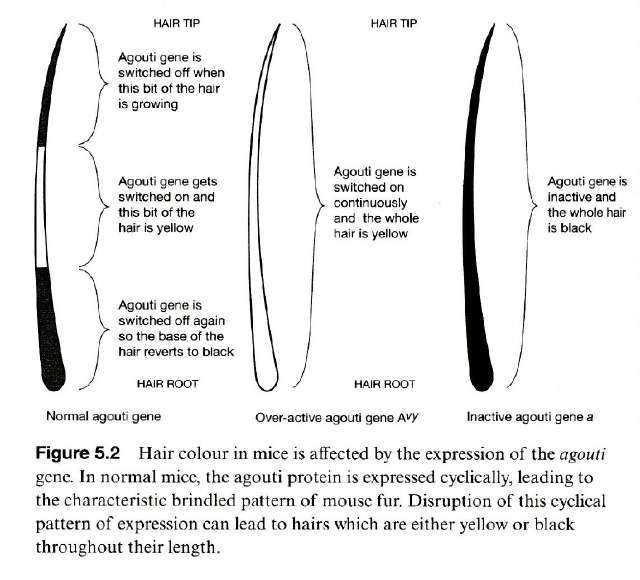

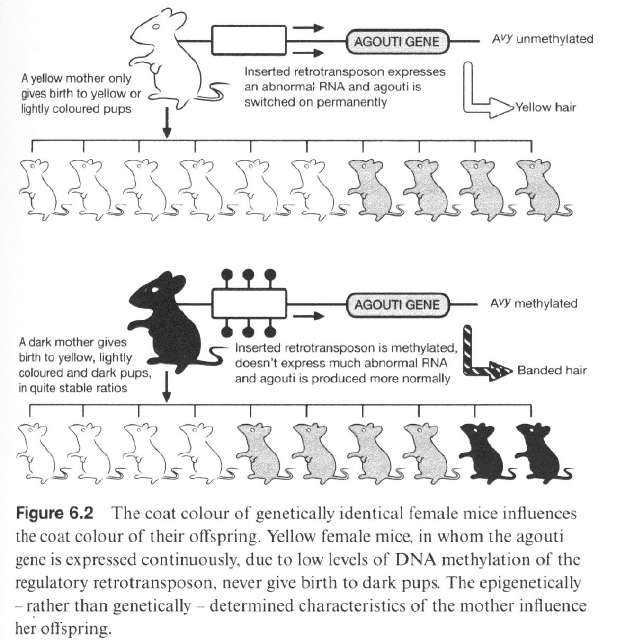

ライトはエピジェネテイックな変異を研究した。モルモットの毛色のアグーチ遺伝子Aである。アグーチ形質は野生型で黒と赤の縞の毛を持つ。変異型は黒色の代わりに黄色が多くなる。変異型遺伝子をaとすると,このAとaだけでは実際の結果をうまく説明することが出来なかったので,ライトは第3の条件遺伝子を仮定した。さらに少しのズレは環境要因が影響している結果だと仮定した。

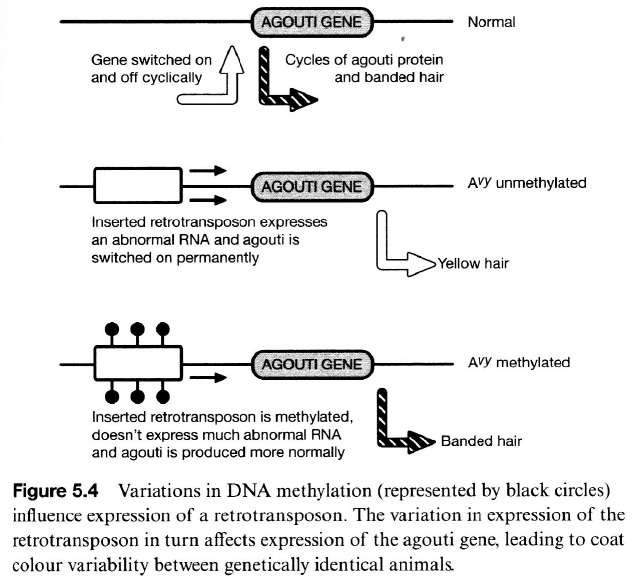

モルモットは大きくて扱いにくい。マウスにもアグーチ遺伝子Aがあり、Aの野生型は黄色から灰色まで多様で、aは灰色である。調べてみると、アグーチ遺伝子がメチル化される度合いで毛色が変化するのだった。黄色いマウスではメチル化されておらず、灰色ではかなりメチル化されている。まだらのマウスは中間的だった。

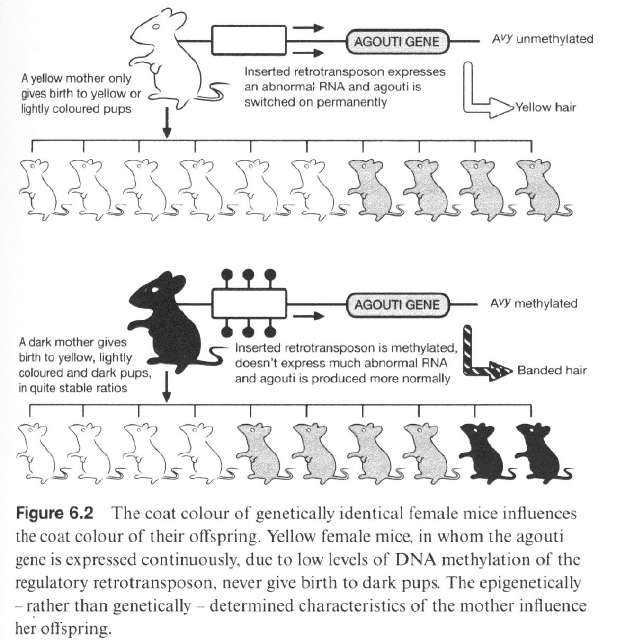

黄色の母親は黄色の子を産み、灰色の子は灰色の子を多く産む。エピジェネティックな変異は遺伝するのだった。

エピジェネティクスは多様な遺伝現象を説明できる理論として注目を浴びている。

エピジェネティクス以前は、私たちは発生における遺伝子調節もプログラミングされている、その受精卵のプログラミング自身も遺伝子の制御の範囲にあると思い込んでいた。しかし、エピジェネティクス研究は、遺伝子調節もリプログラミングできる、そのリプログラミングが母親の制御、環境の制御によって行われることもあると知らせてくれたのだ。

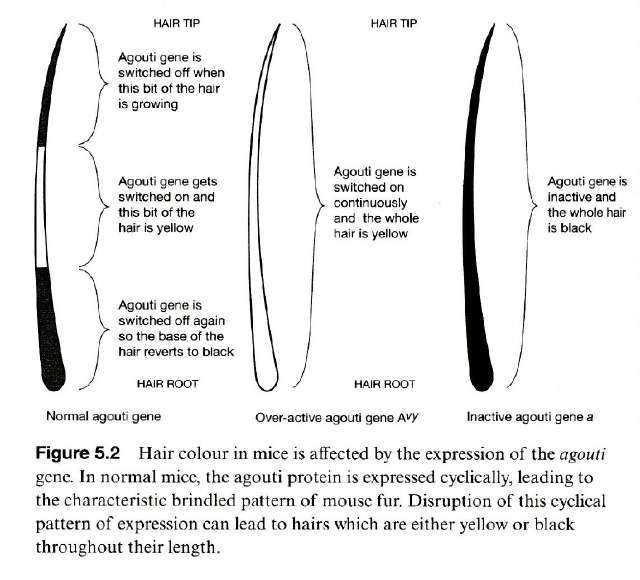

[図 Nessa Carey, 2011. Epigenetics Revolutionより作成する]

▲マウスの毛の色はアグーチ遺伝子の表現によって影響される。正常なマウスでは、

アグーチ・タンパク質は周期的に発現し、マウス毛皮特有のまだら型になる。

この周期的な発現パターンの分断は長軸方向に黄色と黒の毛をもたらす。

[アグーチ遺伝子がONの場所では毛は黄色、OFFの場所では毛は黒色になる]

|

▲黒丸で表したDNAメチル化変異はレトロトランスポゾンの発現に影響する。逆に

レトロトランスポゾンの発現変異はアグーチ遺伝子の発現に影響し、毛色の色彩変異を示す。

[遺伝子のONとOFFが周期的だとアグーチ・タンパク質も周期的になり、縞状の毛になる。

挿入されたレトロトランスポゾンは異常RNAを発現し、

アグーチ遺伝子が永久にスイッチが入ると黄色の毛になる。

挿入されたレトロトランスポゾンはメチル化され、異常RNAをほとんど発現しないと、

アグーチがより正常に生産されて、縞状の毛になる] |

▲遺伝的に相同な母親マウスの毛色はその子孫に影響する。

黄色の母親はアグーチ遺伝子を連続的に発現し、制御されたレトロトランスポゾンのDNA

メチル化を低いレベルにするため、黒毛の子は生まれない。母親のエピジェネ的に決定された

形質は子供に影響する。 |

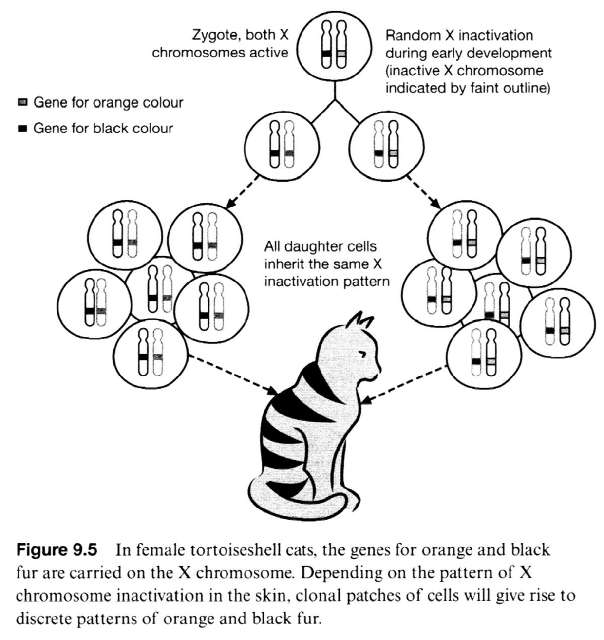

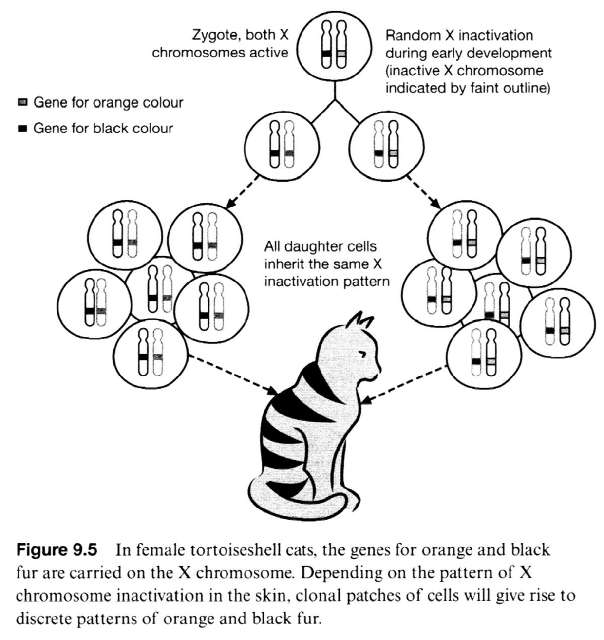

▲三毛猫メスでは、オレンジ色遺伝子と黒色遺伝子がX染色体上にある。皮膚での

X染色体の不活性化のパターンにより、細胞のクローンのパッチがオレンジ色と黒色の

離散的なパターンを生じさせる。 |

考察:細胞はすべての遺伝子を持っており,ONになる遺伝子が細胞独自の特徴を形作る。

他の遺伝子はOFFになっている。しかし,細胞質の条件が変わると遺伝子がONになる。

分化を固定するしくみが明らかになってきた。

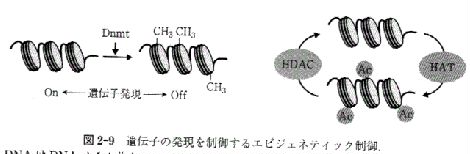

ひとつはヒストン修飾、もうひとつはDNAのメチル化らしい → 胚性幹細胞

【参考】 細胞の分化を固定するしくみ (Newton 2008年6月号)

(1)ヒストン修飾

染色体を構成するタンパク質、ヒストンをメチル化とアセチル化すること。

修飾されたヒストンはDNAが巻きつけられたままになる。

(2)DNAのメチル化

シトシンにメチル基が付加される。その結果、DNAは遺伝子としての機能を失う。

《進化発生学及び生態発生生物学》 |

▲『現代生物科学入門7 再生医療生物学』より |

|

【コラム】

動物発生学実習とカビ

池田博明

1972年の大学3年次の動物発生学実習には、カエルを材料にして、人工授精や発生の実験があった。教養部の発生生物学教室の実験材料はアフリカツメガエルだったが、動物発生学実習の材料はヒキガエルだった。カエルも卵も大きいので、扱いやすいことから選ばれたのだろう。

さて、人工授精させた卵を用いて、シュペーマンの実験の追試が課題とされた。受精卵を髪の毛でしばってその後の発生を観察する、局所生体染色法を試みる、胚の体の一部を削って二頭の胚を結合するといった実験である。

私たちは自分の髪の毛を使って卵をしばったり、胚を固定する寒天培地を作ったりと、結構、真剣にこれらの実習課題に取り組んだ。

ところが、実験はすべて失敗したのである。

原因はカビだった。髪の毛も意外に汚いものなのであった。アッという間に胚を固定する寒天培地にカビがはえて、カビの発生観察になってしまうのである。局所生体染色も、胚結合実験もすべて寒天にカビが生えて終わった。

シュペーマンの実験室には設備が無く、自分の髪の毛で胚をしばったと教えられた私たちは、おそらくカビと格闘したであろうシュペーマンの苦労を思いやったのであった。むろん、実習の目的は違うのだが。

失敗ばかりで、いったい実習のレポートはどうなったのだろうか。それなりに失敗を記録して提出したと思うのだが、記憶が無い。みんながみんな失敗だったから評価のしようもなかったと思うが、なにはともあれ、全員合格していた。

|

《試験管ベビー、複製人間誕生の波紋》=

《クローン技術と発生学の新しい展開=胚性幹細胞と移植》

発生学の生物学史 池田博明

「細胞培養の研究」に関蓮して『生物基礎』教授資料朱註p.72-73,82-83,および『新編生物基礎』教授資料朱註p.55,72-73,82がある。

人間がどうして誕生するのかに関しては古来いろいろな考えが発表された。発生前の卵のなかに体が形成されているという素朴な前成説が信じられていた時代もあった。血液循環論を唱えたハーヴェイはニワトリ胚の発生を観察して器官が徐々に形成されるという後成説を唱えた。顕微鏡が発達し,イタリアの解剖学者マルピーギは卵内に縮小された動物が存在するという前成説を主張した。オランダのスワンメルダムも同様の考え方を示した。ハルセッカーは精子内に小人ホムンクルスが入れ子になっている説と図を描いた。グラーフとステンセンはウサギの卵巣内に卵を発見したと主張した(1672年)。彼らの見たものは濾胞であったが,前成説の根拠とされた。ヴォルフがニワトリの初期発生を調べ各器官は初めから存在するのではないという後成説の根拠を与えた(1759年)。

現代発生学の父,ベーアは各種の動物の胚発生を比較して各胚葉から形成される器官は動物の種類に関係なく一定であることを示した(1828年)。ヘッケルは発生反復説を唱えた(1868年)。

ドイツのルーWilhelm Roux はカエルの二細胞期の片方を焼き殺して発生を観察した。焼き殺した割球だけでなく正常な割球も正常に発生せず,不完全な胚ができた(1888年)。実験結果を受けて,ルーは受精卵内に体を作る因子は既に出来ていると考察した。つまり,前成説が正しいと判断した。ルーは形態形成に潜む因果関係を実験で探求することの重要性を強調し,単なる記載の対象にしかなっていなかった人工的な奇型の意味を説いて実験発生学を創始した。ルーの考え方は若い研究者を魅きつけた。

ヴァイスマン August Weismann も重力の影響を受けても卵は正常発生するというルーの実験結果から前成説を支持し,『生殖質説,一つの遺伝理論』(1892)では核内の自己増殖し分化を促す因子(Biophor)や組織発生を制御する因子(Determinant)、器官発生を制御する因子(Id)を想定した。イドがまとまってイダント(Idant)となり染色体を作るという。ヴァイスマンは1883年にファン・ベネーデンにより発見されていたウマ回虫卵での減数分裂の意義を説明した。極体の放出は不必要な核物質の排除であり,体細胞分裂では分裂ごとに核物質が不均等に分配され,分化が進むと考察した。ヴァイスマン説は不明だった減数分裂時の染色体のふるまいをうまく説明したために受け入れられた。また,体細胞と生殖細胞の役割を分けることによって,獲得形質の遺伝を否定した。

前成説に共感していたドリーシュHans A.E. Driesch はウニ卵を分割する実験で,ルーとは異なる結果を得てショックを受けた(1891年)。2細胞期に分離した割球はサイズは小さいながらも完全な胚に発生したのである。実験結果は卵の体をつくる能力がまだ調節可能であることを示して後成説に有利な証拠となった。

アメリカのマクレンドンは焼き殺した割球を除くと完全胚になり調節卵的であることを示した。モザイク卵として有名なクシクラゲ卵も受精前に卵を二分して核のある方を受精させると完全幼生を発生した。また,ドリーシュはウニ卵を使った実験で未受精卵の細胞質に発生を調節する何かがあることを示した。このウニの種類は植物半球に色素の帯をもつので,未受精の段階から動物極側と植物極側の区別がつく。正常な発生では第1卵割は経割である。未受精卵を経割したほうでは割球は正常発生したが,未受精卵を緯割した(自然界ではこのような分割はありえない)場合には,異常な胚が生じた。動物半球側からは動物極に分化する頂毛をもつ,いわば動物極化した胚が生じ,植物半球側からは陥入したものの異常な形のプルテウスが生じた。この実験結果は細胞質に不均等に分布する発生を制御する物質をバランスよく細胞質に含むことが重要であることを示している。ドリーシュの時代には不明だったが,おそらくそれは調節タンパク質であろう。

20世紀の初旬に,ドイツで両生類のイモリ卵を材料に画期的な研究が相次いだ。シュペーマンHans Spemann の眼の発生の研究,フォークトKarl

Vogt の局所生体染色法による予定運命図(原基分布図)の作成(1922年),シュペーマンの誘導と形成体の提案(1924年)などである。これらの研究は,細胞の発生運命の決定に隣接する細胞の細胞質のなにかが影響することを示している。

誘導現象をシュペーマンの指導で実際に実験を行ったのは大学院生のヒルデ・プレショルドHilde Preshold だった。ヒルデは初期原腸胚の原口背唇(脊索中胚葉予定)を原口の反対側に移植していた(図のbの位置)。その結果,通常の発生でできた第1次の神経板(図のd)の反対側に,移植片で誘導された第2次の神経板ができた(1921年)。シュペーマンはこの事実を正しく評価した。脊索中胚葉は初期原腸胚の段階で既に脊索に決定されているのである。そして自身は脊索になるだけではなく隣接する外胚葉に働きかけてそれぞれの発生運命を決定するのだ,と。いち早く決定されてほかの細胞にはたらきかけるこのような組織をシュペーマンは形成体(オルガナイザー),オルガナイザーの働きかけを誘導とよぶことを提案した。

1921年は交換移植手術をした胚の死亡率が高かったので,1922年に二年めの実験を行った。二年目の実験でいちばんよく発生した胚が図f-iである。数百の胚移植実験のうち尾芽胚まで生存したのは5例(2次胚形成)だった。プレショルドはシュペーマンの共同研究者マンゴルドOtto Mangold と結婚し,ヒルデ・マンゴルドとなり,ヒルデ・マンゴルドとシュペーマン共著のオルガナイザーの論文は1924年に公刊された。しかし,ヒルデは論文が公刊される二ケ月前に自宅で調理中に油で火傷を負い,亡くなった。享年26歳だった。後にノーベル賞を受賞したシュペーマンはヒルデを讃えている。後の研究者が原口背唇を初期原腸胚の胞胚腔に移植して二次胚形成率を高めている。

その後の発生分野で最大の業績はホメオティック遺伝子の発見である。木村資生はこれを「20世紀最大の発見」と評価していた。研究の主役となったのは大腸菌やファージに遺伝材料の主役を奪われてしまった時代遅れの生き物,キイロショウジョウバエだった。カルテクの生物学教授ルイスEdward

B. Lewisはキイロショウジョウバエのホメオーシスを1940年代から研究し,1978年には双胸遺伝子複合体を発見していた。昆虫の触角の再生で歩脚が生じるような,ある体節が他の体節に丸ごと置き換わる現象をホメオーシス(相同異質形成)と呼んでいて,前世紀にベーツソンWilliam

Batesonが詳しく記録していた。ベーツソンは高校の教科書にはスイトピーの連鎖の遺伝で登場するだけだが,メンデルの遺伝法則を最初に評価し,PやF1など現在も使用されている遺伝学の用語を考案し,遺伝学会を設立して英国に遺伝学を普及した生物学者である。

ニュスライン・フォルハルトChristiane Nüsslein-VolhardとウィーシャウスE. F. Wieschausはハエの遺伝子を傷つけ,それが体のどの部分に変異として表現されるかを研究した。夜もほとんど眠らぬ日が続くほど顕微鏡をのぞき続け,彼らは四万の変異を調べ,15の体節形成に関わる遺伝子を発見した。それらがホメオティック遺伝子だった(1980年)。さらに,1983年にスイスのバーゼル大学のゲーリングWalter Jakob Gehringの研究室であらゆるホメオティック遺伝子に共通のDNAの塩基配列が発見され,「ホメオボックス」と名づけられた。この180塩基から成る共通部分はカエルの遺伝子でもマウスの遺伝子でも,ヒトの遺伝子でも発見された。ハエもカエルもヒトも共通だなんて,言葉を失うような革命的な発見であった。 |

BACK TO CONTENTS

|

しかし,実際には外胚葉の表皮形成を阻害するタンパク質を形成体が分泌していた。

しかし,実際には外胚葉の表皮形成を阻害するタンパク質を形成体が分泌していた。  器官形成においてあらかじめ決められた位置の細胞が死ぬようにプログラムされている場合があり,このようなプログラム細胞死のうち,細胞全体が委縮して断片化する細胞死をアポトーシスとよぶ。それに対して細胞膜の破壊による細胞死は壊死である。

器官形成においてあらかじめ決められた位置の細胞が死ぬようにプログラムされている場合があり,このようなプログラム細胞死のうち,細胞全体が委縮して断片化する細胞死をアポトーシスとよぶ。それに対して細胞膜の破壊による細胞死は壊死である。 衝撃的な実験も行われた。ハエの複眼をつくる調節遺伝子(アイレス遺伝子)をハエの触覚や脚で発現させると,触覚や脚に複眼ができる。

衝撃的な実験も行われた。ハエの複眼をつくる調節遺伝子(アイレス遺伝子)をハエの触覚や脚で発現させると,触覚や脚に複眼ができる。

(2)シュペーマンの交換移植実験

(2)シュペーマンの交換移植実験