高校 生物基礎 免 疫 by 池田博明

▼浜島書店『新詳 生物図表』(2002年-2003年)

齋藤紀先『休み時間の免疫学 第2版』(講談社,2012年)

エマージング・ウィルス

●第1項 生体防御

外部環境から生体に害を与える様様な要因がある。

これらの要因から体を守るしくみを生体防御という。

免疫のしくみ

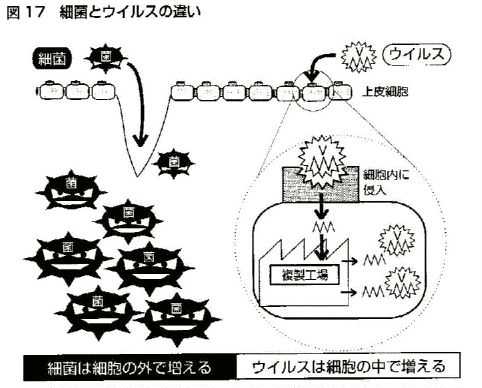

疫病=伝染病。最近は感染症

病原体(細菌やウィルス)が体内に侵入することによって起こる

| 生体防御 |

先天的生体防御

(先天性免疫/自然免疫)

生まれつき持っている

非特異的反応 |

異物の侵入を阻止 |

皮膚や消化管の構造による物理的阻止 |

| 殺菌性の物質の分泌(唾液・胃酸・涙など) |

| くしゃみ・せき・流涙・嘔吐など反射による |

| 侵入した異物の処理 |

白血球・樹状細胞・マクロファージの食作用など |

| 血液流出の阻止 |

血液凝固 |

後天的生体防御

(後天性免疫/獲得免疫)

非自己を異物と認識し、排除する |

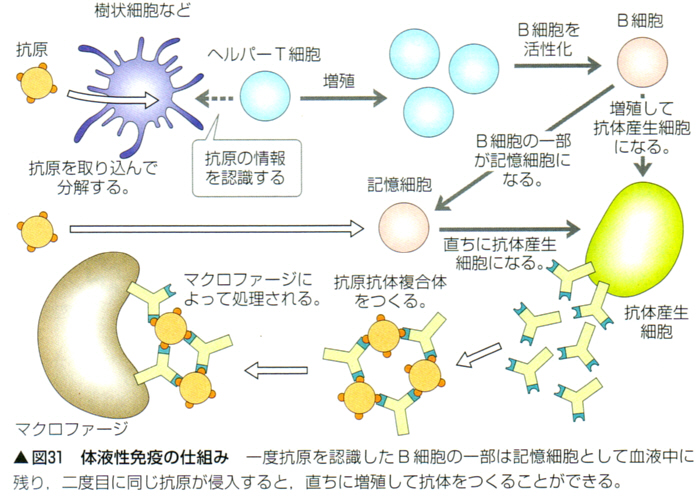

体液性免疫 |

B細胞が放出する抗体が

抗原と結合 |

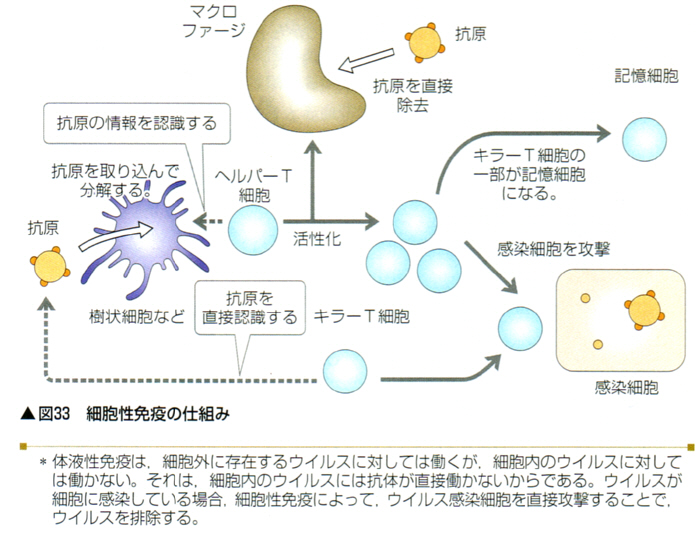

| 細胞性免疫 |

T細胞が直接移植皮膚を攻撃 |

| |

|

註) 異物の侵入の阻止

気管や消化管の内側

病原体の感染ルートは気道,胃腸など消化管,生殖器などの粘膜表面や,皮膚・外傷・虫さされなど,体上皮を通したものがある。私たちの体は微生物などの感染因子に耐えず晒されているにもかかわらず,感染症はまれである。

体の上皮面は多くの微生物に対して効果的な障壁として働いているからである。

体表面の上皮細胞は感染に対する一次防衛線である。

A)物理的な防御としては,1)上皮細胞はおたがいにしっかりくっつき合っているので,病原体は合間に侵入することができない,2)皮膚・腸管表面では気体・液体の流れで,3)気管・肺上皮では繊毛による粘液の運動で,4)眼・鼻の上皮では涙や鼻腔上の繊毛の運動で,微生物を排除している。

B)化学的な防御としては,5)皮膚表面の脂肪酸,6)腸管内の強酸と酵素(ペプシン),7)涙に含まれる溶菌酵素(リゾチーム),8)皮膚や腸管・肺の抗菌ペプチド。

C)微生物的な防御として9)皮膚や腸管での常在菌叢が体表の防衛線である。 |

生体防御に重要な役割を果たしているのがリンパ系である。

毛細血管 ・・・・ 血液

↓

組織 ・・・・ 組織液

↓

リンパ管 ・・・・ リンパ液

(1)血しょう中のタンパク質のうち、プロトロンビンやフィブリノーゲン

血液凝固

血液(体重の13分の1):2分の1で失血死。

血液成分の分類

血しょう(液体成分)....水,タンパク質,ブドウ糖,無機塩類(Na,Cl,K),尿素,ホルモン

血球(細胞成分).....赤血球,白血球,リンパ球,血小板

ヒトの血液を試験管に取る

↓ 静置する(3分間)=血液凝固反応が起こる

うすい黄色の血清と

赤黒い血餅(ぺい)に分離する (傷口をふさぐ役目をする)

【図:血餅の拡大図】

血液凝固反応後

血清(静置したときの淡黄色の上澄み) 血漿 - フィブリノーゲン

血餅(赤黒い塊) = 血球類 + フィブリン

血球に繊維状のフィブリンがからみついている。

fibrin(古くは繊維素といった) ←fiber(繊維)から

| 【参考】動物によって血液凝固の時間は異なる。ネズミの血液は1分で凝固してしまうが,カモの血液は凝固しにくい。 |

フィブリン形成までの反応

血管が切断される→ざらざらした面があると凝固が始まる

血小板(巨大核細胞が壊れて出来る不定形の細胞成分)

血漿(各種の凝固因子を持つ。血友病では第8因子を欠く)

凝固因子が作用して,

プロトロンビンが活性化する→ トロンビン

カルシウムイオン → ↓

血漿中に溶解したフィブリノーゲン →→ 不溶性のフィブリン

| 【コメント】プロトロンビンは肝臓で作られるが,その際にビタミンKが必要である。ビタミンKは腸内細菌が作る。しかし,新生児では腸内細菌が貧弱なため,じゅうぶんでない。したがって,血液凝固反応は起こりにくく,新生児の大手術は不可能である。 |

血液凝固反応を抑制する方法

①段階的な酵素反応なので,低温にすると抑制される

②できたフィブリンを棒にからめとる

③内面の滑らかな容器に入れる

④ヘパリンを加える(ヘパリンは肝臓細胞 hepatic cellで作られる)

=トロンビン形成を阻害する

⑤カルシウムイオンを除く=シュウ酸ナトリウムを加える

⑥ヒルジン(吸血ビルの唾液腺にある)を加える

= トロンビン活性を抑制する

(2)白血球の食作用

体内に細菌が侵入し、炎症が起こると、白血球が集まってくる。

白血球は食作用によって細菌をとりこみ、酵素(リソソーム)で分解する(細胞内消化)。

たくさんの細菌をとりこむと白血球も死んで、細菌の死骸とともに膿になる。

このような食作用を行う細胞(食細胞)には、好中球や単球、マクロファージなどがある。

食作用の発見 メチニコフ

細胞の食作用を発見したのは医学者ではなく,ロシア生まれの無脊椎動物の研究者,イリヤ・イリイチ・メチニコフであった。

1882年,彼は地中海沿岸メッシナで無脊椎動物の消化の研究をしていた。彼は,ヒトデの幼生の中に傷ついたものが混じっており,傷ついたヒトデの幼生の体内には異物が入り込み,異物の周囲を細胞が取り囲んでいるのに気付いた。彼は「細胞が異物から体を守ろうとして活動している」と仮説を立てた。

彼はバラのとげをヒトデ幼生の透明な体に突き刺してみた。翌朝,顕微鏡をのぞいた彼の目が見たのはバラのとげがヒトデの体の中で中胚葉性の細胞群にとりかこまれている姿であった。さらに動物体内にカーミンを注射し,そこでも色素粒子の周囲に運動性細胞の集まりを見た。メチニコフは食作用の研究をこれ以降,25年にわたって続けた。『炎症の比較病理学』(1892),『感染症における免疫』(1900)がある。

マクロファージとミクロファージ

免疫で抗原を取り込む細胞にマクロファージがある。マクロファージがあるのなら,ミクロファージがあってもよいはずである。名づけ親はメチニコフだった。からだに炎症が起きると,小形の白血球が現れて細菌を食べ始め,次いで大型の食細胞が登場する。メチニコフは最初に表れた白血球を「ミクロファージ(小さい食細胞)」とよび,後の細胞を「マクロファージ(大きい食細胞)」と呼んだ。ミクロファージは現在の好中球である。

その後,炎症によって動員されるマクロファージは,血液中の単球という白血球が血管外に抜け出したものであることが分かってきた。この「滲出マクロファージ」の他に,からだの特定の組織に常駐するマクロファージ=「組織マクロファージ」がいることも明らかになった。これらは成熟のしかたが異なっている。

|

(3)殺菌性の物質の分泌

汗のなかの細菌を殺す酵素

・・・・・例えばリゾチーム。卵の白身にも含まれる。カゼ薬にも利用されてい

|

1928年、フレミングは、細菌培養に使った使用済み

シャーレを流しに放置したまま、夏休みの旅行に出か

けました。・・・休暇から戻ってみると、消毒液からはみ

出したシャーレのいくつかにカビが生えてしまっていま

した。・・・よく見ると、カビの周囲だけブドウ球菌が増

殖していないことに気づいたのです。カビがブドウ球

菌の増殖を抑える物質を作り出しているに違いありま

せん。・・・このカビが「ペニシリウム属」という青カビの

一種であることをつきとめ、カビが作る未知の物質を

「ペニシリン」と名付けました。

(百島祐貴『ペニシリンはクシャミが生んだ大発見』

平凡社新書、2010)\\\クシャミが生んだのは

リゾチームの方である。 |

る。

リゾチームの発見者は英国の病院に勤める

細菌学者アレクサンダー・フレミング(1922)。

細菌培養の実験中にクシャミをして鼻汁が飛んだ箇所の培地に細菌が

増殖しないことに気づいた。

涙や唾液にもある酵素の働きだった。

根っからの実験好きだったフレミングはリゾチームで培地に

文字を書いて喜んでいたという。

このフレミングの論文を再発見したのは,ハワード・フローリーだった。

1935年に英国のオックスフォード大学病理学教授となった

フローリーはドイツから亡命してきた化学者エルンスト・

チェインとともに研究を進め,

リゾチームの分離に成功,

細菌の細胞壁を分解するしくみを突き止めた。

さらに,フローリーはフレミングの抗生物質ペニシリンの発見の

論文(1929)も再発見し,

チェインと共同でペニシリンの分離・精製にも成功した。

1945年にノーベル賞委員会はフレミング,フローリー,

チェインに生理学医学賞を授与した。

(4)皮膚や消化管の構造

【解説 未完成】

|

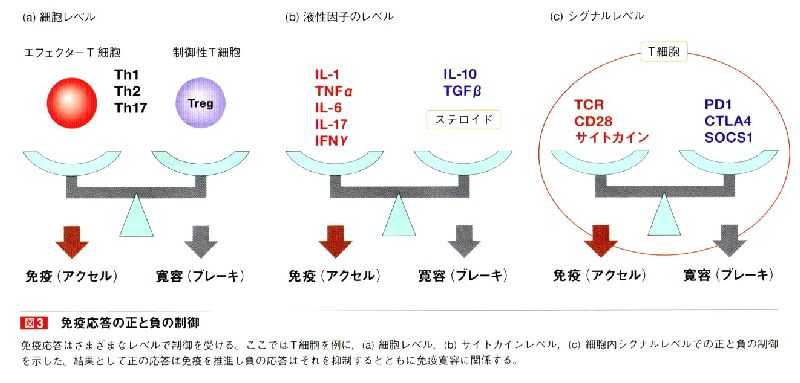

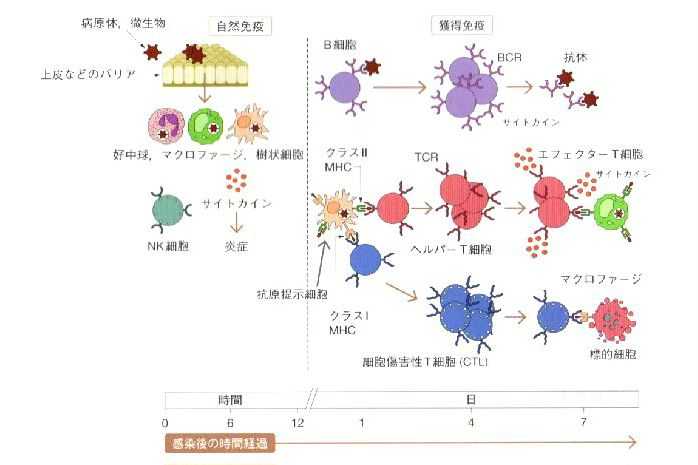

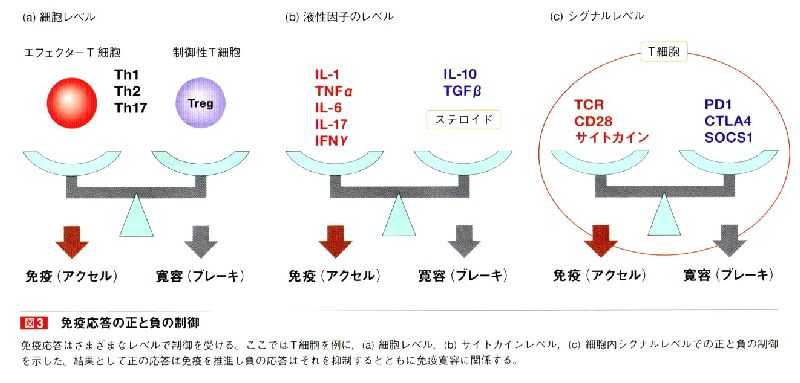

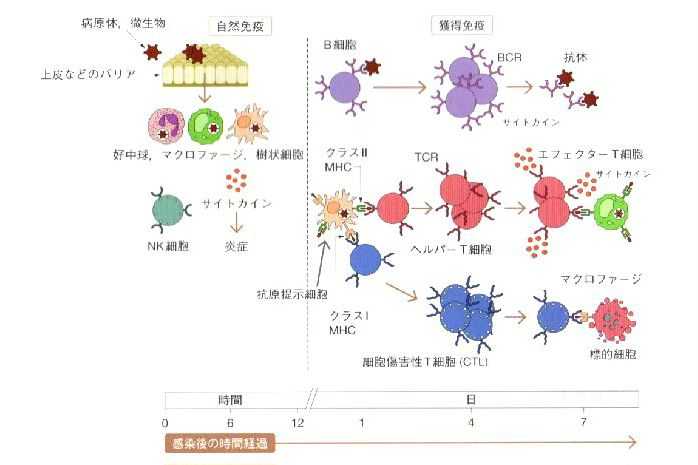

| ▲免疫応答に関する細胞と機能(吉村昭彦,2015,遺伝.518). |

・1996年以降,自然免疫の研究が新展開した。

自然免疫

免疫学者・審良静男の講演要旨(2007年11月,千里ライフサイエンス振興財団主催のセミナー)より,

「線虫から哺乳動物にいたるあらゆる生物は,絶えず病原体の侵入の脅威に曝されている。この脅威に対抗するため,哺乳動物は2つのタイプの免疫システムを発達させた。1つが自然免疫で,下等生物から高等生物まで共通に持つ基本的な免疫機構で,マクロファージ,白血球,樹状細胞などの食細胞が担当し,体内に侵入してきた病原体を貪食し分解する役割をもつ。もうひとつは獲得免疫で,おもにT細胞やB細胞が関与し,DNA再構成により無数の特異性をもった受容体が作られ,あらゆる抗原を認識する,脊椎動物に特異的に存在する高次の免疫システムである。自然免疫は,従来まで非特異的な免疫反応と考えられ,哺乳動物においては獲得免疫の成立までの一時しのぎと考えられてきた。しかし,1996年に,獲得免疫をもたないショウジョウバエにおいても極めて特異的に真菌の侵入を感知し,その後抗真菌ペプチドを産生することによって対処すること,その真菌に対する防御に,Tollが必須であることがあきらかとなり,1908年のメチニコフの食細胞の発見以降ないがしろにされてきた自然免疫がふたたび注目されるようになった。その翌年にはヒトではじめてToll-like

receptor(TLR)がクローニングされ,哺乳動物におけるTLRの役割に興味がもたれ,新規TLRの同定がおこなわれた。われわれも,IL-1シグナルに関わるアダプター分子MyD88を欠損するマウスが,細菌成分に全く反応しないことに偶然気がつき,TLRの研究に参入することとなった。現在,哺乳動物ではTLRは10数個のファミリーメンバーからなっている(後略)」。

【参考文献】 岸本忠三・中嶋彰『新現代免疫物語 「抗体医薬」と「自然免疫」の驚異』(講談社,2009)p.233 |

炎症

異物を取り込んだ食細胞がサイトカインを放出して炎症が始まる。数種類の炎症性サイトカインは血管の透過性を増し,好中球を活性化し,患部は発熱し,腫れあがる。これが炎症である。症状が過剰に進むと血管の拡張で血圧が降下,ショックが起きる。

|

◆自然免疫と獲得免疫は関連している

従来の免疫学の常識では,樹状細胞やマクロファージによって提示された抗原をリンパ節においてT細胞が特定の病原体として認識しているはずだった。しかし,現在は樹状細胞がTLRによって感知したときから病原体の認識は始まっていると考えられている。TLR以外の病原体センサーも続々と発見されている。しかも濃淡の差こそあれ,全身の細胞に存在していた。

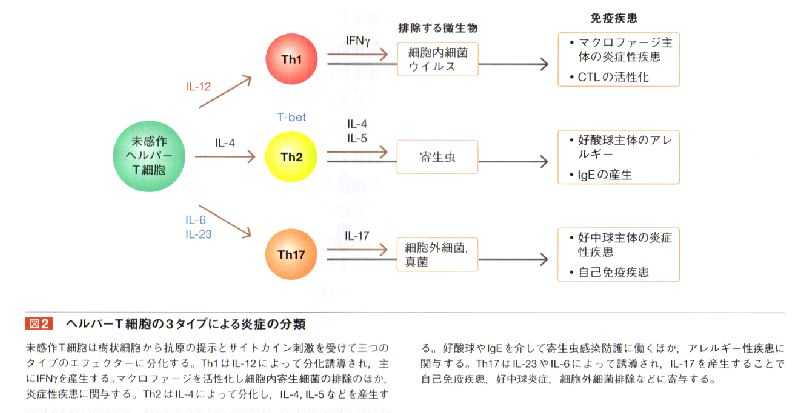

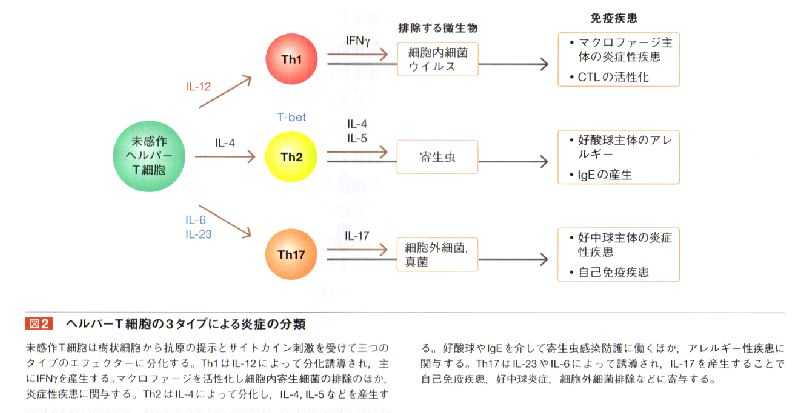

獲得免疫におけるヘルパーT細胞には1型と2型がある。1型Th1は細胞性免疫を,2型Th2は体液性免疫を担当していると考えられてきた(しかし、これは正しくない。Th1細胞が出すサイトカインは、キラーT細胞、NK細胞、マクロファージなどを活性化させるが、Th2細胞はIg4・Ig5・Ig13を分泌、寄生虫に対して働く細胞である。インターロイキン5は好酸球を活性化して寄生虫に対する感染防御を行う。IL-13は腸の杯細胞に作用して粘液の酸性を誘導する。これは寄生虫に対する生体防御反応である。IL-4はB細胞を活性化させ、IgMからIgE、あるいはIgG1へのクラススイッチを誘導。)。近年はヘルパーT細胞の分化にはTLRによる病原体認識が関連すると考えられている。

|

●第2項 獲得免疫=日本語では「疫」病(伝染病)を免れるの意味

一度かかった伝染病に、かかりにくくなる現象

体内に異種のタンパク質(抗原)が侵入すると,抗体

(タンパク質の一種)ができる

「免疫」は4単位「生物」では抗体の構造を扱う。しかし,基本的なしくみ

は,すべて「生物基礎」で学ぶ。「生物基礎」の学習のうち,生徒に

とっては、免疫は最難関分野である。 |

【コラム】

「免疫学に手を出すと一生を棒に振る」という忠告

池田博明

1970年代の理学部生物学科動物学専攻生の間には、「免疫学に手を出すと、研究者として一生を棒に振ることになる」という言い伝えがありました。

その理由はいくつかありますが、もっとも重要な理由は、

免疫能力は脊椎動物にしかないので、実験材料がマウスやラット中心になり、研究費がかかって仕方が無い。

基礎科学に研究費を出さない日本政府の体質では研究費が無いというものでした。

理由の2番目は、現象が複雑すぎてわけがわからない、

迷宮に迷い込むようなものだ、というものでした。

1972年に掘浩助教授の「細胞化学」では、学生に講義をさせるという試みをしていました。私たちも分担して講義をしました。

私たちが講義を担当したのは「免疫」の分野で、私は自分が担当した項目は「抗原」だけだったのですが、その分野に関連する本を購入し、他の人の項目の分野もガリ切りを担当しました。

小学校からガリ切りをやっていたので、ガリ版は得意だったのです。なんとなくなりゆきで「免疫」全分野のガリ切りをすることになってしまったようです。

コピーなどない時代のことですので、参考にする図も全部、本から転写してガリ版に起こしました。この作業にいったいどれくらい時間がかかったのか、覚えていません。

おかげで、免疫の全分野をかなり理解することになりました。

さて、免疫学のその後の発展はたいへんなものでした。細胞培養の技術が進んで、マウスを飼育しなくともよくなったのです。マウスの細胞だけで研究がすむようになり、研究コストも時間も一段と低下しました。

ヤ-ネがバーネットのクローン選択説を発展させた免疫理論でノーベル賞を受賞したのが1984年。

利根川進氏も抗体産生細胞の産生機構をあきらかにしました。

あっという間に隔世の感があります。つまり思いやりにあふれた先輩の忠告は間違っていたのでした。

後輩には「最高の難題にこそ挑戦しろ」と、忠告すべきだったのかもしれません。

「1972年当時の免疫学講義プリント」を別ページに提供しました。2000年代の高校生物で教えている内容は、まだこの1972年レベルを超えてはいないようです。

追記 2012年からの『生物基礎』の内容からは「免疫」の内容は現代化しました。

|

免疫学の歴史

| 病原体の種類 |

ワクチンの種類 |

| ウィルス |

おたふくかぜウィルス |

|

| ウィルス |

はしか(麻疹)ウィルス |

生ワクチン(高度弱毒生ワクチン) |

| 細菌 |

百日ぜき菌 |

不活化ワクチン |

| 細菌 |

ジフテリア菌 |

不活化ワクチン(トキソイド) |

| 細菌 |

破傷風菌 |

不活化ワクチン(トキソイド) |

病原体が抗原として侵入→ 白血球が捕食(食作用)→

リンパ球に情報を伝達→ 病気に対応したリンパ球(必要なものが分裂増殖して抗体を生産する)

(1)抗原抗体反応

| 現象 |

抗原 |

反応 |

例 |

| 病後免疫 |

細菌、毒素 |

二度目以降は発病しないか、

軽くすむ |

ワクチン

ヘビ毒血清 |

| アレルギー |

卵白、サバなどの肉

、花粉、ほこりなどの

アレルゲン |

二度目以降の抗原の侵入により、

筋肉の異常収縮・循環障害・

鼻汁の分泌増加など不都合が

起こる |

ペニシリンショック

喘息

花粉症

蕁麻疹 |

| 沈殿・沈降 |

タンパク質 |

抗体と結合して沈殿する。

ゲル中では沈降線(白濁した線)

が生ずる |

タンパク質・ウイルスの同定 |

| 血液の凝集 |

凝集原

Rh抗原 |

赤血球どうしが凝集する |

血液型の判定 |

(2)抗原 分子量が比較的大きい。抗原決定起が抗原の特異性を決める。

抗原になるための分子の大きさ

| 分子 |

分子量 |

相対的な免疫原性 |

| ヘモシアニン |

1千万 |

++++ |

| γグロブリン |

16万 |

+++ |

| ジフテリア毒素 |

5万8千 |

++ |

| インスリン |

6千 |

+ |

| バソプレシン |

1千 |

+/- |

| アスピリン |

180 |

- |

ある程度以上の分子量がないと抗原として抗体を産生させることはできない。食細胞に認識されないからであろう。しかし、低分子物質であっても、細胞や高分子に結合させれば、抗原決定起として作用することができる。

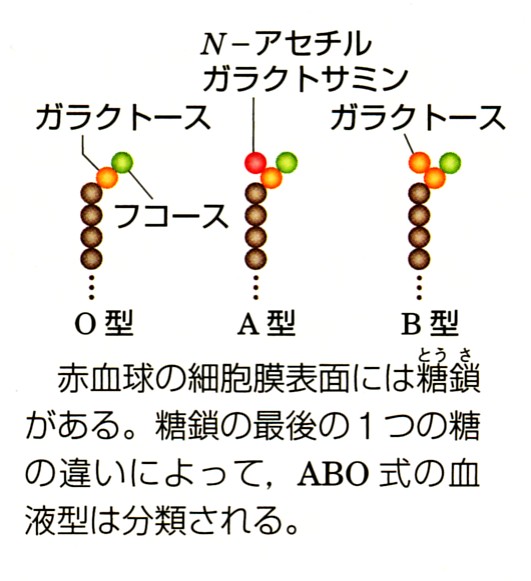

例えば赤血球に結合するB型物質の正体はβガラクトースであるが、これは単糖である。

(3)二次反応(=既往反応)

体液性免疫のとき

抗体産生のグラフ:縦軸は抗体量、横軸は時間。

時期は第1回目の抗原進入,第2回目の抗原進入。

(一次反応で抗体が増加,しばらくすると減少する。

二度目の抗原進入で更に抗体は増加し,減少しにくくなる

→ 免疫記憶の成立)

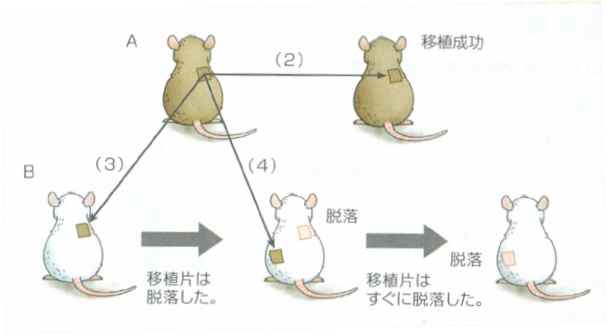

細胞性免疫のとき

抗体は放出されない。キラーT細胞が感染細胞を破壊する。

他個体の皮膚を移植すると、1回目よりも2回目の方が早く脱落する。

臓器移植においても非自己の組織は拒絶される。このような拒絶反応も免疫反応である。

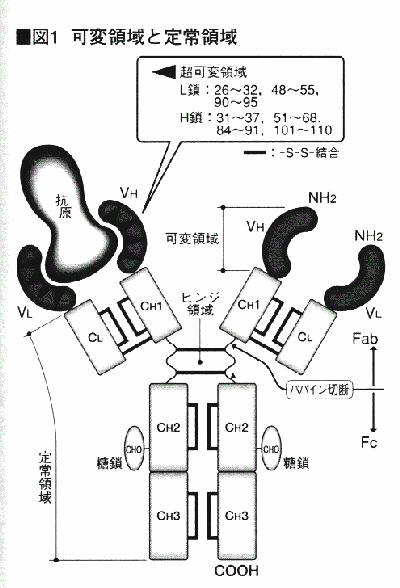

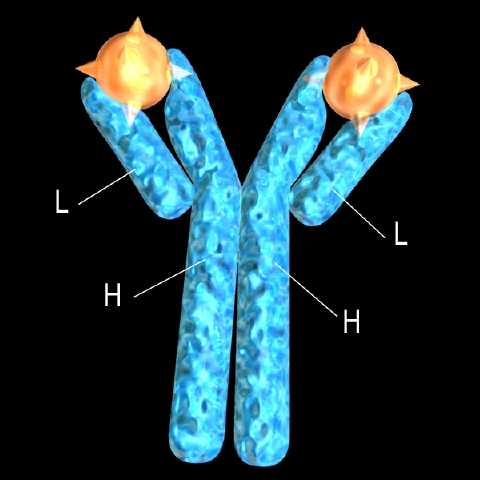

(4)抗体の構造

体液性抗体は免疫グロブリン(Ig)というタンパク質である。

その構造はケンドルーとポーリングによって解明された。

抗体はY字形をしており、2本ずつのH鎖(Heavy chain)、L鎖(Light chain)から成る。

可変部のアミノ酸配列の違いによって、多様な抗原に対応する抗体を作ることができる。

免疫グロブリン(immunogloburin)のクラスわけ

| 種類 |

分子量 |

特徴 |

分布 |

備考 |

| IgG |

146000 |

一番多い。分子量が小さい

ので胎盤を通過する(母親の

免疫が子供を守る)。 |

血清中に1.2mg/mLで、

胎児にもあり。 |

|

| IgM |

975000(5量体) |

誕生後、最初に作られる。

IgGに代わる。 |

Igの10% |

|

| IgA |

160000

分泌型は二量体なので

390000 |

腸管粘膜や母乳にあり。

粘膜表面の感染を防御する

(分泌型)。 |

消化器、気管、唾液、

鼻汁、涙、母乳に分布 |

|

| IgD |

184000 |

働きについては不明 |

|

|

| IgE |

188000 |

アレルギーを起こす |

体表面に分布 |

石坂公成が発見した |

●第3項 血液型 (1901年にラントシュタイナーが発見)

血液型が発見される以前にも手術に伴う輸血は行われていた。

当然,誤った輸血が原因の死亡もあったと思われる。

19世紀の医療事情は現代とかなり異なっている。

(1)ABO式 血液型の分布(日本)

A型(4割)>O型(3割)>B型(2割)>AB型(1割)

日本人ではA型の人が多い。特に西日本ではA型,東日本ではO型が多い。

グアテマラ人は95%がO型、フランス人はA型とO型がほぼ45%ずつ。,

| 血液型 |

A 型 |

B 型 |

AB型 |

O 型 |

|

| 赤血球 |

A ▲ |

B ◆ |

AとB |

な し |

凝集原(抗原に当る) ▲ ◆ |

| 血しょう |

β |

α |

な し |

αとβ |

凝集素(抗体に当る) |

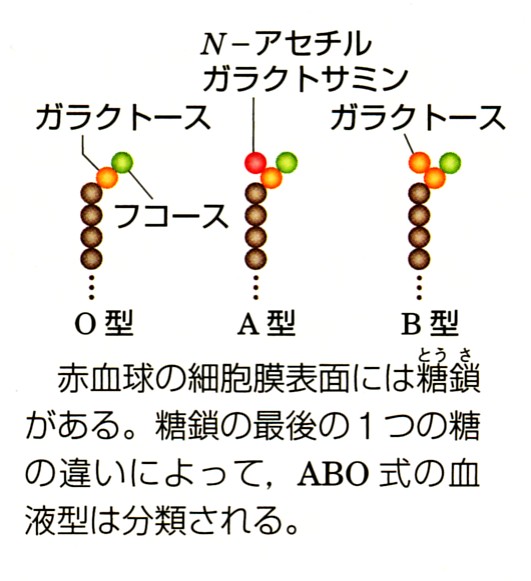

赤血球膜表面にある凝集原は,糖鎖である。

A型物質=Nアセチルガラクトースアミン,B型物質=βガラクトース,

O型物質=フコース(どの型の赤血球にもあり)

凝集原A+凝集素α=凝集反応(=抗原抗体反応)

凝集原B+凝集素β=凝集反応

輸血では血漿にある凝集素が問題となる。

凝集素と反応する凝集原を持つ血液を輸血することは出来ない。

例えば,輸血できないのは,A型の人(βあり)にB型を輸血,

O型の人(αとβ)にO型以外の人を輸血など。

AB型の人は凝集素がないので誰からも輸血してもらえる。

ただし,異なる血液型でも輸血してもよいのは輸血量が少ないときの話。

現在は同じ血液型どうしでしか輸血していない。

(2)血液型判定法=被験者の血液を少量採って,凝集素を含んだ血清にまぜる。

(血清は後述)

【参考】試験用の血清は抗A血清(αを含む)はヒトのA型血球でウサギを免疫したもの。抗B血清(βを含む)はカメ血球でヒトを免疫して作成。このことからするとカメはB型ということになる。

血球表面にAやBの型物質を持っているのはヒトに限ったことではない。 |

|

抗A血清(青く着色) |

抗B血清(黄色く着色) |

| A型 |

(+)凝集反応あり |

(-) 凝集反応なし |

| B型 |

(-) |

(+) |

| AB型 |

(+) |

(+) |

| O型 |

(-) |

(-) |

(3)Rh式血液型 Rh式血液型もラントシュタイナーの発見。

アカゲザルの学名Macaca rhesus のRh。

Rh(+)型 アカゲザルと同じ血液型物質がある

Rh(-)型 なし (日本人の0.5%,ヨーロッパ人の15%)

●第4項 血液型不適合

母親の血液の抗体が胎児の赤血球の抗原と反応する場合。母子間で起こる。

ABO式の場合の母子間血液型不適合

===========================

母 (抗体) 子 (抗原)

-------------------------------------------------

A型(β) → B型,AB型

B型(α) → A型,AB型

AB型(なし)

O型(α,β)→ A型,B型,AB型

===========================

母親の抗体が子供の抗原を攻撃する

Rh式の場合の母子間血液型不適合

Rh(-)型の母親がRH(+)型の子供を身ごもった場合

第一子は不適合なく誕生する

第一子出産時に子供の赤血球が母親の体内に侵入する

→ 母親の体内に抗体Rhが増加

→ 第二子もRh(+)型の場合,母の抗体Rhと反応

→ 胎児の赤血球が破壊される

→ 子供は死亡する場合がある

子供が黄疸で誕生した場合

赤血球が破壊され,ビリルビンが出来る

ビリルビンが脳の成長を阻害する

子供の全血を入れ換える(交換輸血という)

(大人3人分の血液が必要)

Rh(-)型の血液が必要(Rh式不適合の場合)。ABO式の不適合の場合は子供と同じ型の血液が必要。

●第5項 抗体産生のしくみ

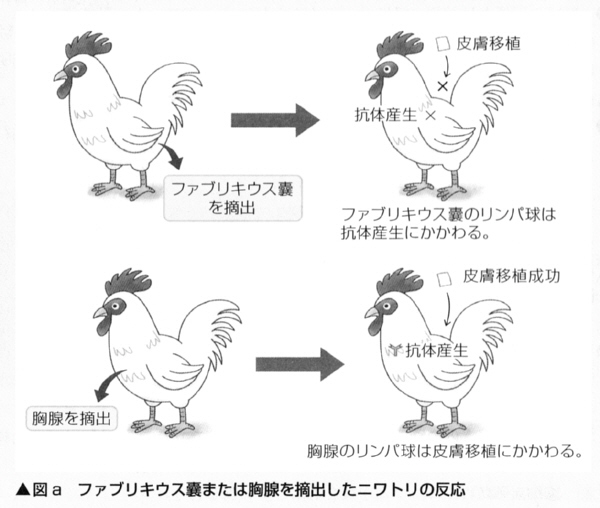

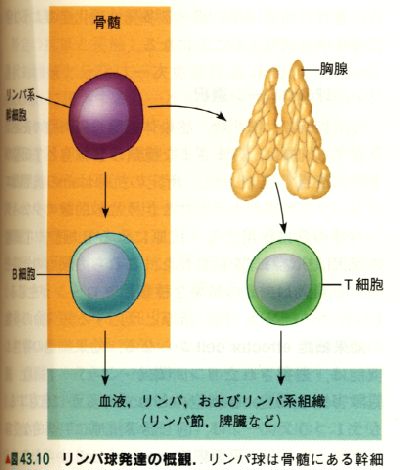

(1)免疫担当細胞

リンパ球が抗体産生に関係する。

リンパ球にはT細胞とB細胞という二つの細胞がある。

T細胞は胸腺で分化、ナイーブT細胞になる。

ナイーブT細胞にはCD4陽性とCD8陽性のちがいがある。

抗原とサイトカインによってナイーブT細胞がどのようなエフェクター細胞に分化するかは異なる。

▲ヘルパーT細胞の3タイプによる炎症の分類(吉村昭彦,2015,遺伝.519). |

|

| 細胞性免疫 |

細胞内に病原体が

感染。細胞が感染

細胞を攻撃 |

ヘルパーT細胞 |

キラーT細胞を助ける |

| 炎症性T細胞 |

マクロファージを

活性化する |

細胞障害性T細胞

(キラーT細胞) |

標的細胞を破壊する |

| 体液性免疫 |

細胞外の抗原を体液

中の抗体が攻撃 |

ヘルパーT細胞 |

B細胞を刺激 |

| B細胞 |

抗体を作る |

| 食作用 |

マクロファージ 樹状細胞 |

抗原を食べてT細胞

に情報を提供 |

樹状細胞 dendric cell

樹状細胞はマクロファージが以前に抗原提示を受けたことのあるT細胞しか活性化できないのに対し,抗原提示を受けたことのない細胞も活性化することができる。

1973 年にロックフェラー大学のスタインマン博士らによって発見された(スタインマンは,2011年ノーベル生理学医学賞受賞。ただし,受賞決定直後に亡くなっていたことが分かった)。樹状細胞は、血液に乗って移動し、体内のあらゆる場所に存在している。中心部から木の枝のような細い突起がたくさん伸びていることから、この名前が付けられた。

|

←血球の分化の模式図

|

抗原提示のはたらきは樹状細胞にある 池田博明

2011年のノーベル医学生理学賞がスタインマンの樹状細胞の発見に与えられた効果は大きかった。

それまで、高校の教科書では抗原提示のはたらきは「マクロファージ」がすると図示されていたのに、一斉に「樹状細胞」に置換されてしまったのだ。2008年の『LIFE』第8版でも「最も重要な貪食細胞は樹状細胞とマクロファージである」(訳書,p.224)とは記述されているが、その後の中心はマクロファージでなされている。

樹状細胞に対する評価の紆余曲折に関しては、岸本忠三・中嶋彰『現代免疫物語beyond 免疫が挑むがんと難病』(講談社、2016年)が詳しい。

樹状細胞とマクロファージを比較して、抗体産生細胞を増やす効果は樹状細胞のほうが強いことを示したのは、ロックフェラー大学のスタインマン研究室に留学していた稲葉カヨ(現・京都大学)だった(1983年、米国科学アカデミー紀要)。

次いで、稲葉カヨとスタインマンは樹状細胞の培養法を確立した(1992年、Journal of Experimental Medicine)。

受賞決定報告直前にスタインマンはすい臓がんのため死亡してしまったが、ノーベル賞委員会は死亡を知らなかったため、受賞は取り消さなかった。ノーベル賞受賞者が行う受賞講演【14MB】はヌッセンツヴァイクが行った。

【参照:重要論文】 Inaba, K., and Steinman, R.M. (1985), “Protein-specific helper

T-lymphocyte formation initiated by dendritic cells,” Science 229, 475–479.<タンパク特異的なT細胞の形成は樹状細胞によって開始された>

Inaba, K., Steinman, R.M., Van Voorhis, W.C., and Muramatsu, S. (1983), “Dendritic cells are critical accessory cells for thymus-dependent antibody responses in mouse and in man,” Proc Natl Acad Sci USA 80, 6041–6045.

●日本からの発信● --------------------------------------------------------------------------------

樹状細胞今昔 稲葉 カヨKayo Inaba

(京都大学大学院生命科学研究科体制統御学講座生体応答学分野) --------------------------------------------------------------------------------

1978年に学位を取得した後,出身研究室である京都大学理学部動物学教室で助手として採用され,その時,村松繁先生から与えられたテーマが脾マクロファージの機能解析であった.それまで研究室では免疫寛容の誘導と応答の制御に関する研究が中心課題であったのが,腹腔マクロファージを用いた食作用活性や個体発生における機能変化の解析へと方向を転換していた時期に当たる.

当時,T細胞増殖や抗体産生応答もin vitro培養法の確立により,細胞間相互作用の観点から解析が可能になってきていた.それによって応答の開始には非リンパ系で付着性の食作用活性をもつMHCクラスII

陽性細胞が必要だということが明らかになり始めており,T細胞活性可能を持つ細胞はアクセサリー細胞と呼ばれていた.しかしその実体については,食作用という機能からマクロファージであると信じられていた.

実際に脾の付着性細胞をEDTAやトリプシン,リドカインを用いて調製する実験を開始し,回収した細胞を抗Ia抗体と補体で処理するとかなりに細胞が残るにもかかわらず応答が低下し,しかも,付着性細胞を顕微鏡下で観察すると一様の細胞集団ではないこともあって,脾マクロファージでは一部の細胞のみがMHC

classII 分子を発現しているのだろうと考えていた.

ところが,Steinmanが『J. Exp. Med. 』に発表した一連の論文を目にするに至り,脾には一過性の付着性を示す樹状細胞と呼ばれる細胞が存在することを知った.これが,私と樹状細胞の出会いである.私自身が扱っている細胞集団中にこの樹状細胞が存在し,それによって免疫応答が誘導されているのではないかと考えて実験を組み立て直して研究を再開した.その結果,マクロファージ自身は抗原提示細胞としての活性をもたないが,樹状細胞によるT細胞活性化を介したB細胞による特異的抗体産生応答を増強することを見いだすことができた.

3年後の1981年,内藤記念科学振興財団主催の"Self-Defence Mechanisms: Role of Macrophages"と題する国際シンポジウムのために来日したSteinmanとそのボスであったZanvil

A. Cohn教授に会う機会を得て,その際のCohn教授の勧めによって, 1982年末からRockefeller大学の客員研究員としてSteinmanのもとで樹状細胞の研究に従事することになった.2年ほどの滞在の後,京都大学に戻ったが,その後も機会ある毎にRockefellerを訪れ研究を続けている.

この間, in vitroでは樹状細胞がcluster を形成してCD4+T細胞を活性化し,このcluster中で増殖した細胞は抗原特異的であること, CD8+ T細胞を直接活性化してCTLを誘導すること,可溶性蛋白抗原の提示能は未熟なランゲルハンス細胞には検出されるが成熟すると失われること,生体に投与された抗原を提示するのは樹状細胞であること,樹状細胞を抗原でパルスした後,生体に投与すると所属リンパ器官で特異的免疫応答が誘導されることなどを1990年までに明らかにした.その一方で,活性化T細胞の培養上清を初めとして種々のサイトカインを骨髄細胞の培養に添加して骨髄幹細胞に由来する樹状細胞を何とかしてin vitroで増殖分化させて誘導することはできないかと実験を繰り返していた.当初は,GM-CSFを加えた場合でさえ,樹状細胞はほとんど回収することができなかった.血液中に樹状細胞として判定できる細胞がほとんどなく,組織には存在しているのだから血液中には前駆細胞があるはずだと考えて,骨髄細胞を用いることをいったん中止し,血液中の白血球を用いて検討を進めた.その結果,GM-CSFを添加することにより細胞増殖を伴う樹状細胞への分化が誘導されることがわかり,論文として公表に至ったのは1992年で,実験を開始して実に5年近くになっていた.これによって,樹状細胞がaggregateを形成しstromal cell に付着して増殖してくることが明らかになったため,骨髄細胞の培養過程で浮遊細胞として増殖してくる顆粒球を除去することに思い至った.この方法で調製した樹状細胞を生体に投与すると,所属リンパ器官へと移動し特異的免疫応答が誘導されるだけでなく,成熟過程では細菌など粒子状抗原も捕食することが明らかになった.ほぼ同時期にヒトでもCD34-前駆細胞や末梢血単球を用いた培養法が確立され.これによって,比較的容易に多数の細胞を得ることが可能となった.その結果,樹状細胞を治療に用いようとする臨床的な視点も加わり,樹状細胞に関する研究が大きく進展し,発表される論文数も過去20年で20倍以上に増加した.研究内容も多岐にわたる.

ここに述べたように私自身の研究は一貫して樹状細胞と共に歩んできたが,研究に着手しそれを継続してくる過程でのSteinmanとの共同研究がなければ今の状況には居なかったような気がする.その意味で,この稿が『日本からの発信』といえるのかと疑問に思いつつ,ここまで発展してきた研究が基礎と臨床の両面からさらに実り多い結果を生み出すことを祈っている.

--------------------------------------------------------------------------------

Page Copyright (C) 1996-2004 Japanese Society for Immunology. All Rights

Reserved.

最終更新日: 2003/01/24 JST

|

|

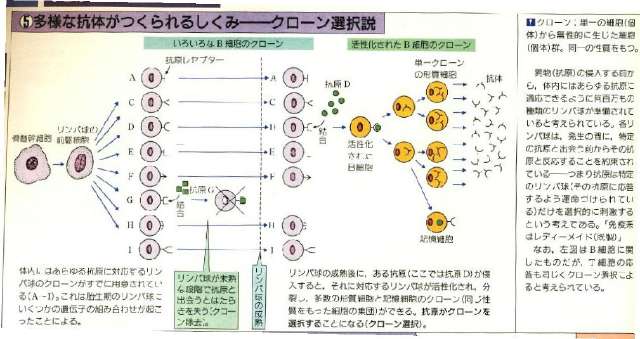

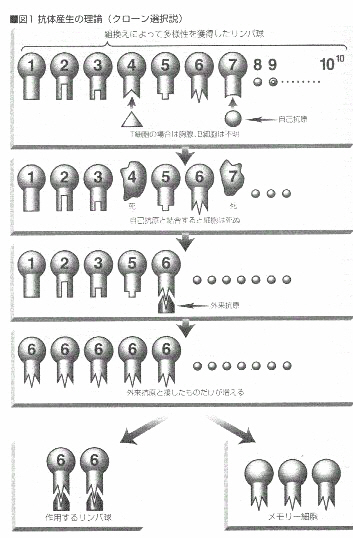

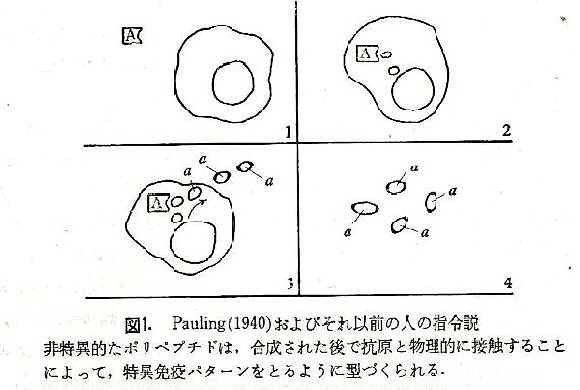

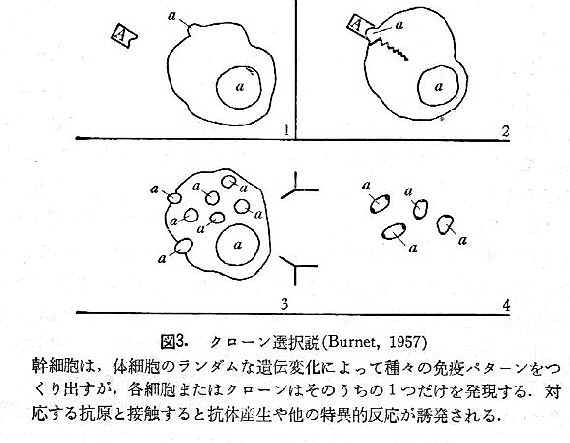

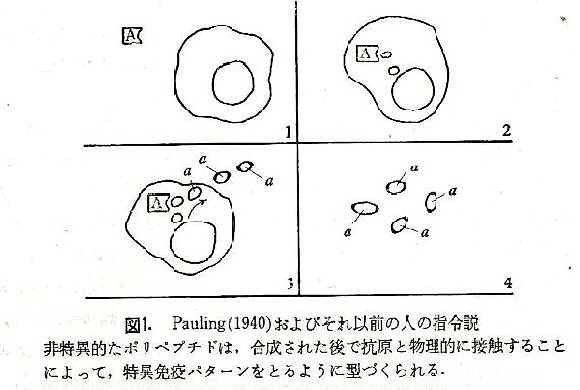

(2)指令説とクローン選択説

リンパ球はどうして多様な抗原に対応した抗体が作れるのだろうか。

抗原に接触した細胞が

抗原情報に応じて

抗体を作る。

一種類のリンパ球が

何種類もの抗原に

対応できるのだと

考える「指令説」

(抗原は

抗体の構造を

指令する) |

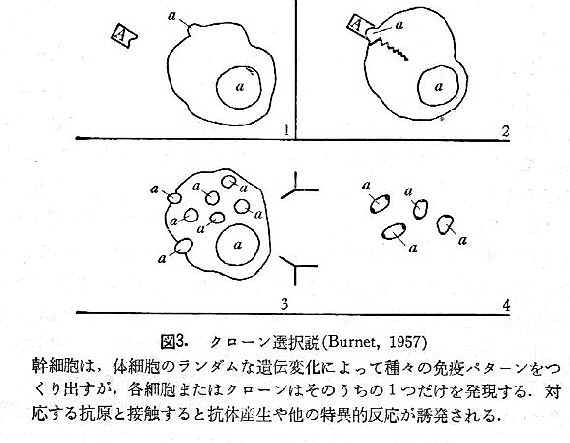

一種類のリンパ球が 一種類のリンパ球が

作り出す抗体は

一種類しかない。

抗原は特定の

リンパ球を刺激

して、そのクローンが

抗体を作ると考える

のが

「クローン選択説」

(抗原は特定の

リンパ球を選択

させる)である。 |

現在は、バーネットによる「クローン選択説」が正しいと考えられている。

「クローン選択説」が「免疫寛容」や「自己免疫疾患」など、自己認識の複雑なしくみをうまく説明できたからである。

また、多様な抗体を生み出す遺伝的な仕組みを利根川進が明らかにした(ノーベル賞受賞)。

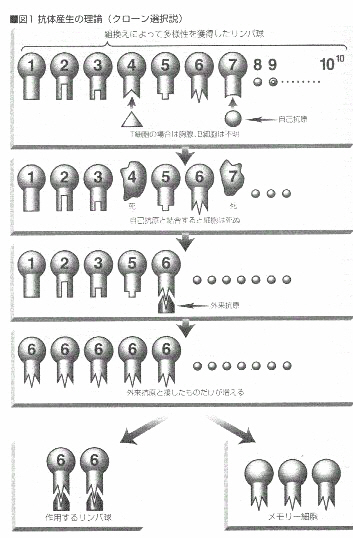

(3)クローン選択説と免疫担当細胞

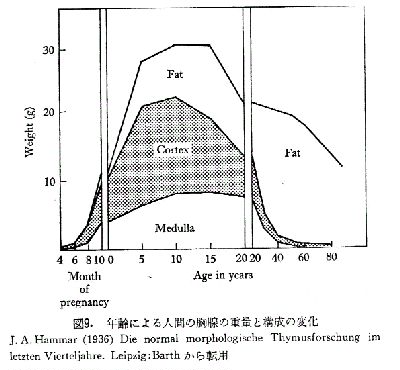

免疫担当細胞が発達する器官が胸腺や骨髄である。

胸腺を欠くヌードマウスには免疫力がない。

▼ヒトの胸腺は幼児期・児童期は重いが思春期以降、縮小する

(fat=脂肪、cortex=皮質、medulla=髄質)

現在は細胞レベルで説明可能になっている。また、多様な抗体を生み出す遺伝的な仕組みを利根川進が明らかにした(ノーベル賞を受賞した)。

別項で解説する。

(5)臓器移植と拒絶反応

移植医療の歴史

|

組換えによって多様化したリンパ球

自己抗原と出会う場所は

T細胞の場合は胸腺で、

B細胞は不明

自己抗原と結合した細胞は死ぬ

(免疫寛容が起こる背景である)

外来抗原が特定のリンパ球を選択

外来抗原と接した細胞だけが増える

一部はメモリー細胞となって記憶

上野川修一『からだと免疫のしくみ』

(日本実業出版社)より

|

(6)免疫寛容

皮膚移植実験などで注目された現象に「免疫寛容」がある。例えばマウスの胎児期に他個体の皮膚を移植したとすると,その皮膚を自己と認識してしまい,拒絶反応を起こさなくなる。これが免疫寛容である。

免疫系が発達していながらもなぜ免疫寛容が起こるのか,その仕組みは謎であった。

遺伝学者のオーウェンは二卵生のウシの双子は遺伝的に異なる(例えば血液型が異なる)のに、互の構成成分に対して抗体を作らないことを発見した。ウシの胎児は胎盤を共有していて液はよく混ざる。バーネットはオーウェンの観察に刺激され、1949年に「免疫系が未発達な胎生期に抗原が導入されると、その抗原に対する受容体を持つリンパ球は不活化され、増殖禁止クローンとなる。自己成分は胎生期に大量に存在し、未熟な免疫系と出会うゆえいに自己反応性クロ-ンは欠失する」という仮説を提出した。

この仮説を裏付ける結果が、1953年メダワーによる実験結果であった。胎児期に別のマウスをドナーとして細胞を移植された個体は、移植されたドナーの皮膚を拒絶しなかったのである。

その理由は胸腺にあった。未熟な時代に移植片を自己抗原として接触したT細胞はすべてアポトーシスしてしまうのである。つまり自己抗原に対して抗原情報を提示できる細胞は、消滅しているのだ。

近年,本来なら激しい抗原抗体反応を起こす抗原に免疫寛容を起こす例がアレルギー治療の面から注目され始めた。特に口に入れたタンパク質が免疫寛容となる経口免疫寛容が重要である。

これは卵アレルギーを直すのに少しずつ卵を食べさせてアレルギーを治すといった治療法に結実している(ただし素人療法は大変危険)。

自己免疫疾患

自己免疫疾患では、なぜ自己抗原に対する抗体が作られてしまうのか。実は詳細は分かっていない。理由として考察されているのは,

(A)T細胞の細胞死が不完全で、生き残ったT細胞が活性化される,

(B)自己抗原に対するB細胞が死滅せずに,自己抗原に対する抗体を作る,

(C) ウィルスの侵入などにより自己とよく似たペプチドが体内に入り、誤って自己タンパク質をウィルスタンパク質と勘違い,

(D)B細胞の異常に増殖で自己抗体を産生,

(E)自己抗原として教育されている以外のペプチドが誤って提示される等。

|

NHKスペシャル『新アレルギー治療 鍵を握る免疫細胞』(2015年4月5日21:00) 春子智雄デイレクター

アレルギー治療で注目されているのは坂口志文が発見した「制御性T細胞」略して「Tレグ」

CD4エフェクター細胞を抑制する働きがある。働き方はアレルゲンに特異的である。

USAでアレルギーの人が少ないアーミッシュの集団と都会人の血液検査から

ア-ミッシュにはTレグが35%も多いことが判明(ミュンヘン大学エリカ・フォン・ムティウス博士による)

子供の頃から家畜の世話をしていて、多様な細菌と接していることからTレグが多い。

アメリカ・アレルギー協会では以前は食物アレルギー予防のためにアレルギー食品を乳幼児の頃から

避けるように指導してきたが、その指針は間違いだったと認めた。

2015年2月にむしろピーナッツ・アレルギーを予防するにはピーナッツを食べたほうが良いと結論。

ロンドン大学ギデオン・ラックの実験 3歳児を二つのグループに分けて実験、

ピーナッツを食べさせた方は5歳までのアレルギー発症率は3.2%、

避けた方の発症率は17.3%だった。マウスの実験でもピーナッツを食べさせたほうがTregが多い。

スキン・クリームにピーナッツ・オイルが含まれていると湿疹治療の度に塗布することで

ピーナッツ・アレルギーになってしまう。

最新治療法 (1)舌下免疫療法 花粉を少量含む液を滴下 → 7割の人が改善(Tレグ増加)

(2)花粉成分に特化したコメを食べる

(タンパク質から花粉エピトープを除きTレグを刺激する部位を取り出した成分を含む)

|

NHK ガッテン 2018年1月31日放映 食物アレルギー

Aさん ・・・・ ニンジン・アレルギーに突然なった ← 手に湿疹ができやすい、ニンジンに「さわり」過ぎ

Bさん ・・・・ はちみつ・アレルギーに突然なった ← 皮膚にも塗っていた

Cさん ・・・・ 料理人になろうとしたが魚アレルギーになった ← 魚に「触り」過ぎ

英国のピーナッツ・アレルギーの子供たち ← その91パーセントがピーナッツ・オイル入りの保湿クリームを塗った

(ギデオン・ラック博士の疫学的研究) 皮膚から侵入するアレルゲンを樹状細胞が活性化して捕え、T細胞に

情報を伝える

医療従事者がかかりやすい← 原因は天然ゴム/ラテックス製の手袋→ バナナ・アボカド・くりに対するアレルギー

花粉症←花粉→りんご・キウイ

サーファー←クラゲ→納豆(ねばねば成分)

経口負荷試験が有効

|

▲(吉村昭彦,2015,遺伝.521). |

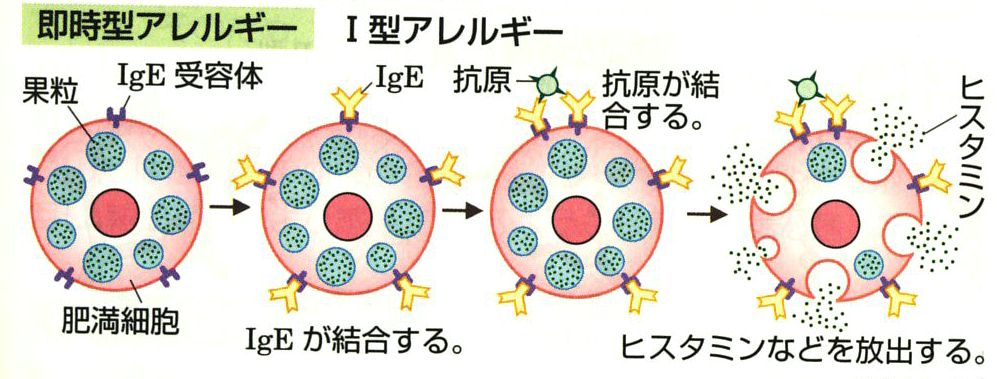

●第6項 アレルギー反応

抗原抗体反応のひとつ

主にタンパク質が原因で次第にひどくなる。 (蕁麻疹,喘息,花粉症)

花粉症の主原因はスギ花粉(3~4月に多い)

花粉の侵入により,抗体が激しく反応し,発作が起きる。大気汚染により悪化。

| 型 |

表現時間 |

関与する細胞や物質 |

疾患例 |

| I型:アナフィラキシー反応 |

即時型 |

肥満細胞,好塩基球,

IgE |

喘息,蕁麻疹,鼻炎,花粉症,

アナフィラキシーショック |

| II型:細胞融解反応 |

IgM,IgG,補体 |

Rh不適合、自己免疫性溶血性貧血、

薬剤アレルギー,橋本病,バセドウ病 |

| III型:抗原・抗体複合反応 |

抗原・抗体複合体,

補体・好中球 |

全身性エリテマトーデス,糸球体腎炎,薬疹(一部),

食品アレルギー(一部) |

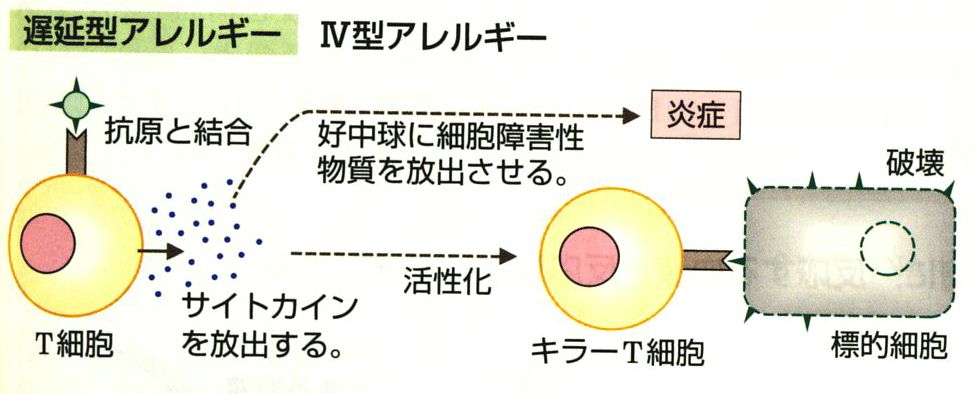

| IV型:細胞性免疫反応 |

遅延型 |

感作T細胞,リンホカイン |

結核・真菌・ウイルスなどの感染症,脊髄炎,

脳炎,慢性関節リウマチ,全身性エリテマトーデス,

甲状腺炎,薬物アレルギー(一部),

同種移植片拒絶 |

(上野川修一『からだと免疫のしくみ』『からだとアレルギーのしくみ』日本実業出版社)

各種のアレルゲン

| 花粉 |

吸入アレルゲン |

スギ、ヒノキ、シダレカンバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ |

室内塵

(ハウスダスト) |

吸入アレルゲン |

コナヒョウダニ、カケヒョウダニ、ネコ・イヌ・マウス |

| 食物 |

経口アレルゲン |

卵白、牛乳、タラ、大豆 |

| 真菌 |

吸入アレルゲン |

カビ |

| 昆虫 |

刺す |

ハチ |

| 薬物 |

|

サルファ剤、抗生物質 |

| 植物性ダスト |

|

小麦、そば、こんにゃく |

(上野川修一『からだと免疫のしくみ』『からだとアレルギーのしくみ』日本実業出版社)

【コラム】

赤で推敲された「アレルギー」のページ 池田博明

浜島書店の『生物図表』2009年版の編集を手伝っていたときのこと。私が担当したページのなかに「免疫」の分野があった。生体防御から免疫のしくみ、臓器移植と免疫、アレルギーと自己免疫疾患、血液型、エイズとかなり盛りだくさんである。

免疫現象は研究も日進月歩であり、新しい発見も多いが、私の基本は科学史を重視することである。これはいまどき流行しない書きかたである。

ほとんどの生物教師は新しいものずきである。古い歴史や、いまどき省みられない過去の理論を学習する必要はないと考える。時間の無駄だと思うのだ。教科書検定官のスタンスも同じである。科学史的記述や図は生徒にとって無用な知識であるとして、検定で削除されてしまう。

しかし、私は生徒にとって、ほんの少し前まで真実だと思われていたことが、ある事実の発見によって転換してしまうケースを学習することは意義のあることだと考えている。先人の轍を踏まないためにも必要だし、どのようにしてセレンディピティを経験することになるのかの学習にもなるからである。

さいわい図表には検定が無い。そこで、科学史的記述が可能になる。すでに「興奮伝達のしくみ」の項目でも高峰譲吉やレーウィを登場させた。

免疫の項目でも利根川進や石坂公成・照子夫妻を登場させたかった。多田富雄の免疫理論の本に出ている背中の写真は石坂氏の背中ではないらしい。そこで、編集部では石坂氏の写真を借用するべく、該当のページ(アレルギーと自己免疫疾患)の原稿を石坂氏に送った。

すると、石坂氏より写真と使用許可のお手紙が送られてきた。そして私が書いた原稿に徹底的に赤字が入っていたのである。つまり原稿を修正、完成してくださったのだ。

その内容は他の類書を超えるものであった。私はこのページが目下、最高・最良の「アレルギー」の解説であることを疑わない。

この「アレルギーと自己免疫疾患」のページだけ他に作成しておいたので参考にしていただきたい。

|

|

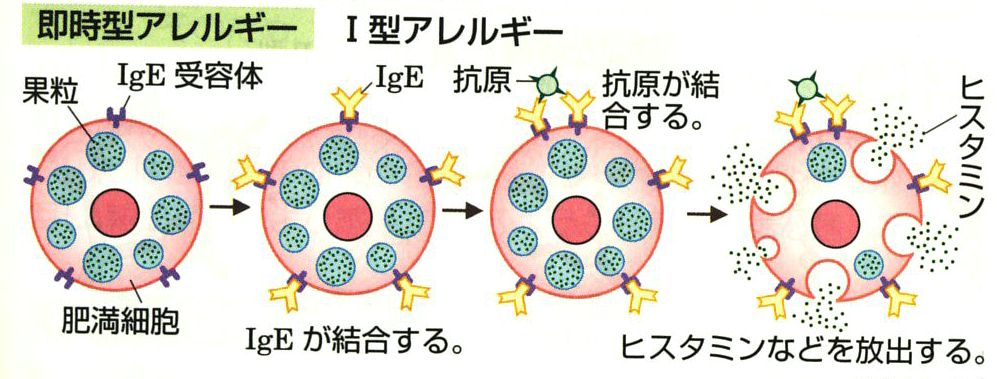

アレルギーの起こるしくみ |

|

| I 型 |

|

1回目の抗原

侵入でIgEが出来,

肥満細胞にIgE抗体

が結合する.2回目

アレルゲン(抗原)

が再侵入,結合する

ことによって,

肥満細胞内の顆粒が

放出される。

放出されたヒスタミン

などがアレルギー症状

を引き起こす。 |

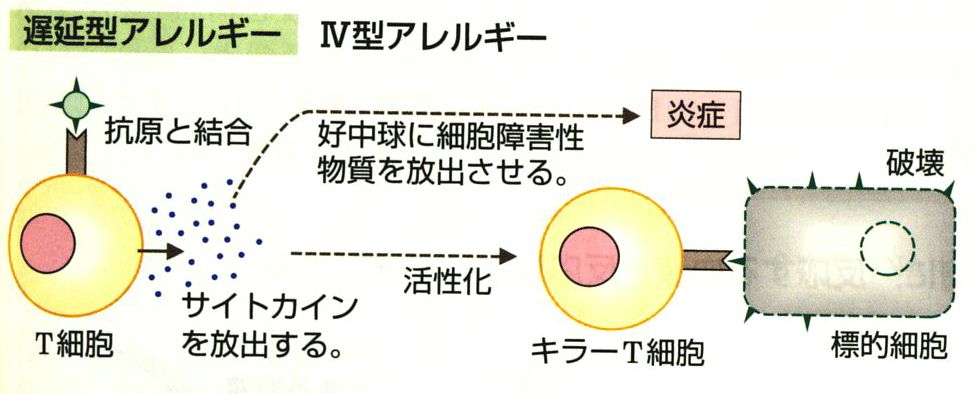

| IV型 |

|

抗原と結合したT細胞

から放出されたサイト

カインにより,キラーT

細胞が活性化したり,

好中球を引き

寄せて細胞障害性

物質を放出させた

りする。これにより

発赤や水ほうが生じる

等の炎症が起こる |

|

△浜島書店『生物図表』より | |

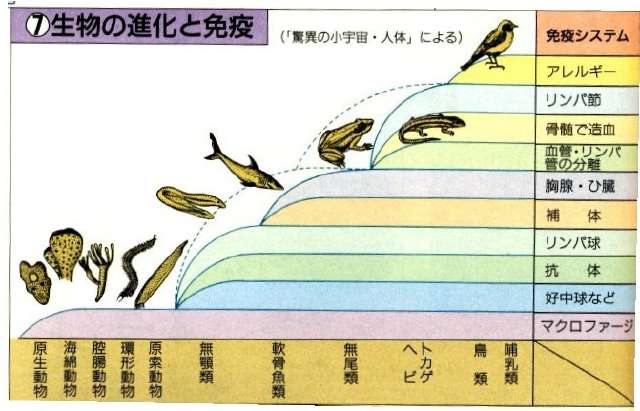

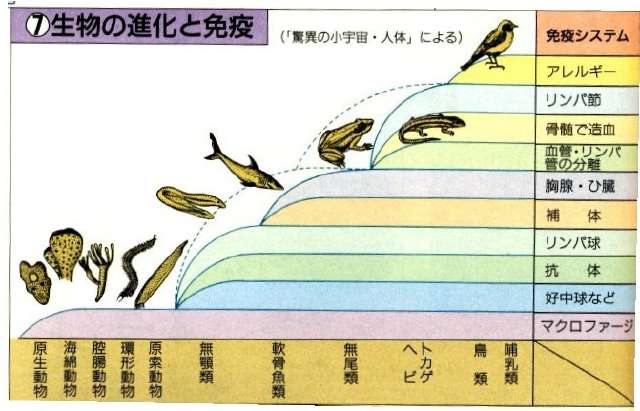

●第7項 免疫と進化

(1)抗体は無脊椎動物にはない。アレルギーは哺乳類のみ。

|

自然免疫 |

獲得免疫 |

| 無脊椎動物 |

食作用 |

ナチュラル・

キラー細胞 |

抗体 |

T&B細胞 |

リンパ節 |

| 原生動物 |

+ |

- |

- |

- |

- |

| 海綿動物 |

+ |

- |

- |

- |

- |

| 環形動物 |

+ |

+ |

- |

- |

- |

| 節足動物 |

+ |

- |

- |

- |

- |

| 脊椎動物 |

|

|

|

|

|

| 軟骨魚類 |

+ |

+ |

+IgMのみ |

+ |

- |

| 硬骨魚類 |

+ |

+ |

+IgMが知ら

れている |

+ |

- |

| 両生類 |

+ |

+ |

+ニ~三種類 |

+ |

- |

| 爬虫類 |

+ |

+ |

+三種類 |

+ |

- |

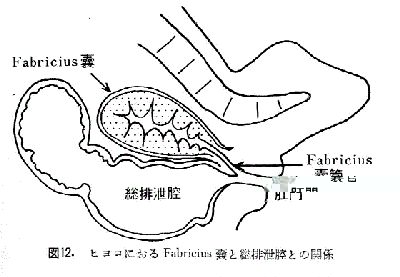

| 鳥類 |

+ |

+ |

+三種類 |

+ |

+ |

| 哺乳類 |

+ |

+ |

+七~八種類 |

+ |

+ |

|

(2)多様な抗体ができるしくみ (利根川進の研究) 『生物基礎』では発展扱い。4単位『生物』レベル

【解説 未完成】

●付記 免疫の研究史とノーベル賞 (未完成)

| 年 |

学者名 |

免疫研究業績 |

ノーベル賞受賞年度 |

| 1796 |

ジェンナー(英) |

種痘法を発明 |

|

|

パスツール(仏) |

ニワトリコレラの予防の研究 |

|

| 1885 |

パスツール(仏) |

弱毒による狂犬病のワクチンを開発 |

|

|

ベーリング |

血清療法 |

1901年度 |

|

エールリヒ |

側鎖説 |

1908年度 |

|

メチニコフ |

食菌作用 |

1908年度 |

|

カレル |

臓器移植 |

1912年度 |

|

リシェ |

アナフィラキシーの発見 |

1913年度 |

|

ボルデ |

補体結合反応 |

1919年度 |

| 1901 |

ラントシュタイナー(オーストリア) |

ABO式血液型の発見 |

1930年度 |

|

バーネット |

免疫寛容 |

1960年度 |

|

メダワー |

|

エーデルマン |

抗体の構造 |

1972年度 |

|

ポーター |

|

ブランバーグ |

オーストラリア抗原 |

1976年度 |

|

ヤロー |

ラジオイノムアッセイ |

1977年度 |

|

ベナセラフ |

主要組織適合抗原 |

1980年度 |

|

ドーセ |

|

スネル |

|

ヤーネ |

免疫理論 |

1984年度 |

|

ケーラー |

モノクローナル抗体 |

1984年度 |

|

ミルステイン |

|

|

|

利根川進 |

抗体遺伝子 |

1987年度 |

|

マレー |

臓器移植 |

1990年度 |

|

トーマス |

| 1973 |

スタインマン |

樹状細胞の発見 |

2011年度 |

|

コラム

アテネの疫病 池田博明

ツキジデスの『戦史』巻二には紀元前430年からギリシアの都市国家アテネを襲った疫病が記録されている。スパルタとの間のペロポネソス戦争で籠城作戦を取ったアテネの盟主ペリクレスであったが、住民の三分の一が死亡するという大惨禍に、遂にはペリクレス自身も倒れてしまうという疫病であった。

ツキジデスは自身の罹患体験も含めて症状を次のように記している。

「それまで健康体であったものが、とりわけてなんの原因もなく突然、頭部が強熱に襲われ、眼が充血し炎症を起こした。口腔内せは舌と咽頭がたちまち出血症状を呈し、異様な臭気を帯びた息を吐くようになった。これに続いてくさみを催し、咽頭が痛み、声がしわがれた。まもなく苦痛は胸部に広がり、激しい咳を伴った。症状がさらに下って胃にとどまると吐き気を催し、医師がその名を知る限りの、ありとあらゆる胆汁嘔吐が続き、激しい苦悶を伴った。ついに患者の多くは、激しい痙攣とともに、空の吐き気に苦しめられたが、これらの症状は人によって胆汁嘔吐のあとで退いていく場合と、さらに後まで長引く場合とふた通りが見られた。

皮膚の表面に触れると、さほど熱はないが、蒼白みが失せ、赤みを帯びた鉛色を呈し、こまかい膿胞や腫れ物が吹き出した。しかし体内からは激しい熱が体をほたらしたために、ごく薄手の外衣や麻布ですら身につけると我慢ができず、裸体になるほかは耐えようがなく、できることなら冷水に身を投げ入れればどれほど心地よかろうか、と思うほどであった。じじつ、看取る人もいない多勢の疫病患者は、間断ない渇きに苦しめられ、貯水池に躍り込んで熱と渇きを癒そうとした。しかしいくら水を飲めども渇きはいっこうに癒されなかった。その間一時も体を安静にして眠りにつくこともできず、苦しみはつのった。」

記述は続き、社会は荒廃し倫理は崩壊する。 疫病の正体は不明である。

|

免疫細胞の暴走 NHK「人体 ミクロの大冒険」第3回

イタリアのサルディーニヤ島は長寿世界一で有名である。この島では5千人に1人が百歳以上である。その長寿の人々には共通点があった。免疫細胞が若々しいということである。

衰えた免疫細胞を活性化する条件がないわけでもない。運動である。筋肉を動かすことが免疫細胞を若返らせる。サイトカインがやたらに撒き散らされるのが自己の細胞の攻撃になり、老化が進むという仮説が検討されている。

免疫細胞に若返りが可能なら、幹細胞への戻りが可能なら・・・iPS細胞や細胞シートによる再生医療は希望の技術となる可能性がある。

|

中世の疫病 黒死病(ペスト)

中世に黒死病として恐れられた感染症はペストである。ペスト菌は本来げっ歯類(リスやネズミ)の体内にあってペストを発症させる感染源だが,それが人間の近くに住むクマネズミ,ドブネズミなどに広まり,ノミが感染したネズミの血液を吸う。そのノミがヒトを刺咬すると,ヒトを感染させることになる。ヒトからヒトへは空気(飛沫)感染である。

ボッカチォは小説『デカメロン』(14世紀中頃に書かれた)のなかで,1348年,フィレンツェに流行した黒死病の症状を次のように述べている。

「羅病の初期に,男も女も同じように,股のつけねか脇の下にこわばった腫瘍ができて,その内のあるものは普通の林檎ぐらいに,他のものは鶏卵ぐらい大きくなり,また,あるものはその数が多く,他のものは少ないのです。しもじもではこれをペストの腫瘍とよんでおりました。・・・こうなってから後は,その病気は,黒色か鉛色の斑点に変わりだしました。その斑点は大抵の者には両脇だの両股だの,体じゅう至る所に現れてくるのですが,人によっては形が大きくて数が少なく,またある者には形は小さいが、数が多いというありさまでした」,

この詳細な描写からは腺ペストの症状が明らかである。

腺ペストを診察し要約したのがショリアクである。彼は1363年に完成させた医書『大外科学』で、「連続的な高熱と腫脹があらわれた。腫脹はとくに脇の下と鼠径部にあらわれた。患者は五日で死んだ」としている。ショリアクは,肺ペストの存在にも気付いていて,「それは二ヶ月間続き,熱の持続と喀血を特色とし,発病後三日以内に死亡した」と記していた。 黒死病による死亡率は。イタリア全体では,控えめの数値をとれば約33%,多数の研究者のみるところでは40か50%に達したものと思われる。(『ペストの歴史』より)。

デフォーの小説『ペスト』は17世紀ロンドンの,カミユの小説『ペスト』は20世紀アルジェリアのペストを描いている。 |

天然痘

天然痘はよくある小児疾患のひとつだった。水ぼうそうのような頻度で発生したが,ただ感染者の3分の1から4分の1が死んだ。生き残った者の顔や手足にはひどい瘢痕が残った。厚化粧する文化が流行したのも瘢痕を隠したいからだったと推測する歴史家もいる。種痘の効果を初めて示したのは,ジェンナー。

日本に種痘を輸入した福井藩の笠原良策を描いた吉村昭の小説『雪の花』や,ロシアから種痘を持ちこんだ五郎治を描いた吉村昭の小説『北天の星』も一読を薦める。

|

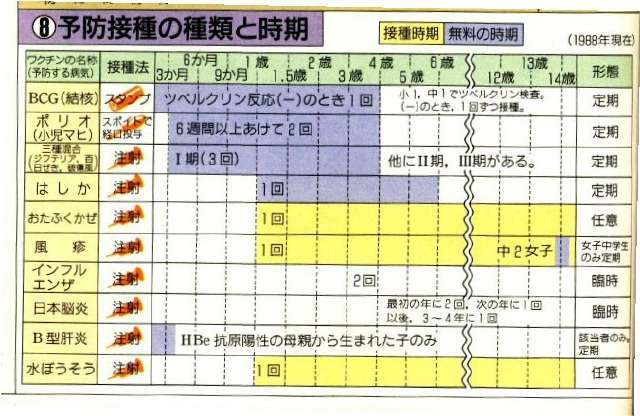

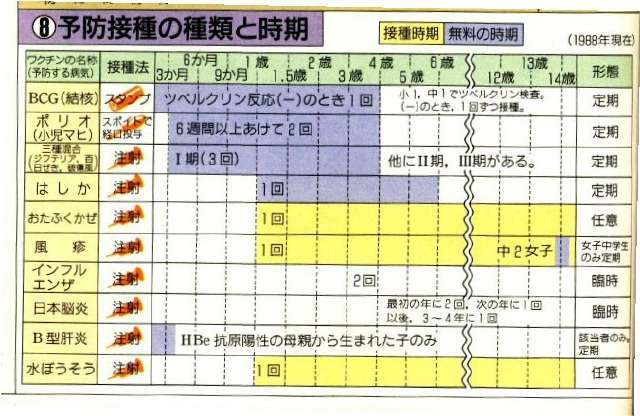

予防接種

母子手帳には保護者が子供に受けさせた予防接種を記録するページがある。

予防接種法に基づき,市区町村が実施する定期接種と,対象者の希望により行う任意接種がある。定期接種は任意接種とは異なり,対象者(この場合は子供だが,未成年なので保護者の義務)は予防接種を受けるよう努力することという努力義務が課されている。

予防接種法で定期接種を義務づける候補となる「A類疾病」はジフテリア,百日せき,急性灰白髄炎(ポリオ),麻しん(はしか),風しん,日本脳炎,破傷風,結核,Hib感染症,肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。),ヒトパピローマウイルス感染症の11種類の疾病と,その他重篤になる恐れのある政令で定める疾病。そして「B類疾病」はインフルエンザとその他政令で定める疾病。これらの疾病のうち市区町村長に定期接種を義務づける疾病は政令で定められる。

現在,市区町村が定期接種を実施している予防接種は細菌感染症として○三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風),●BCG(結核)。ウイルス感染症として●麻しん・風疹,○日本脳炎,●ポリオ。○は不活化ワクチン,●は生ワクチンまたは弱毒化ワクチン。

一度の接種では免疫が不十分なので日を置いて二度め,ワクチンによっては三度目の接種を受けなければならない。生ワクチン●は4週間(27日間)以上の間隔を,不活化ワクチン○は一週間(6日間)以上の間をあける必要がある。

任意接種として推奨されている予防接種(平成23年東京都中野区の例)は,細菌感染症として○インフルエンザ菌b型(Hib),○小児用肺炎球菌。ウイルス感染症として○ヒトパピローマウイルス,●水痘(水ぼうそう),●おたふくかぜ(流行性耳下腺炎),○B型肝炎,○インフルエンザ,●ロタウイルス。

日本では2015年に国内から排除されたはずの麻しんが,2016年に関西国際空港の職員中心に感染を拡大させた事案が発覚した。外国から持ち込まれた感染症が拡大するリスクは小さくない。 |

BACK

TO CONTENTS 血糖調節のしくみは「恒常性の調節」の節にて。

次に第1部としては,細胞の多様性として「神経と筋肉」へ。

|

一種類のリンパ球が

一種類のリンパ球が

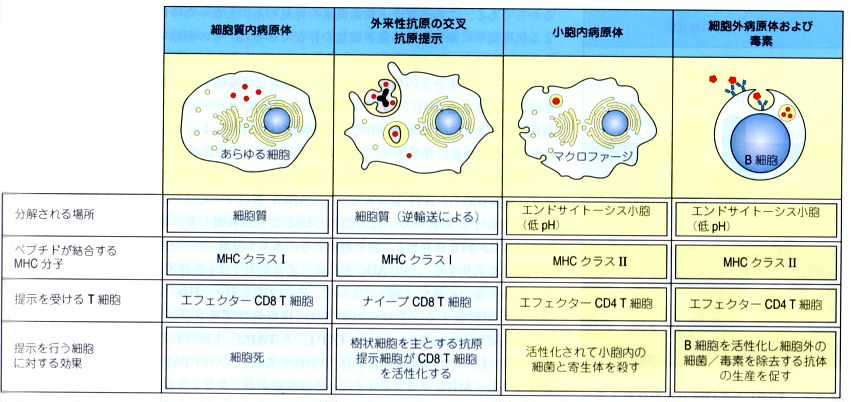

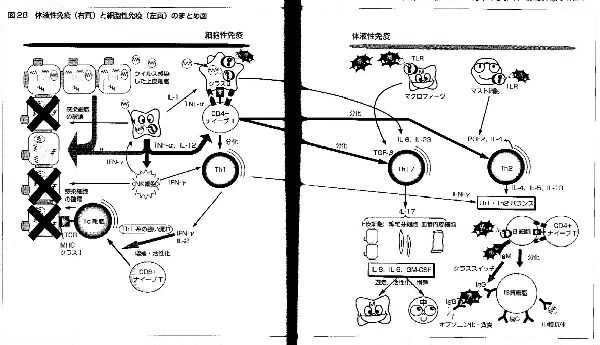

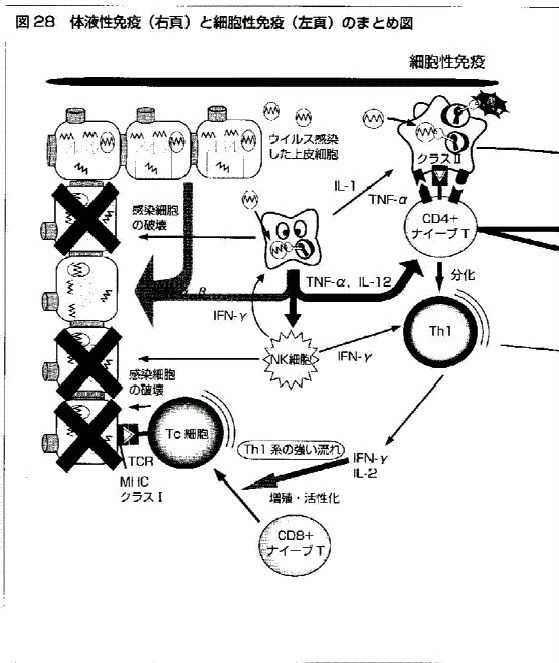

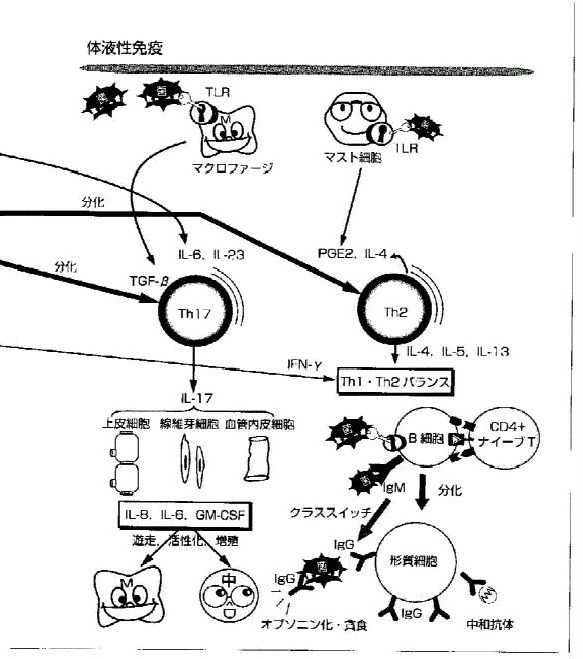

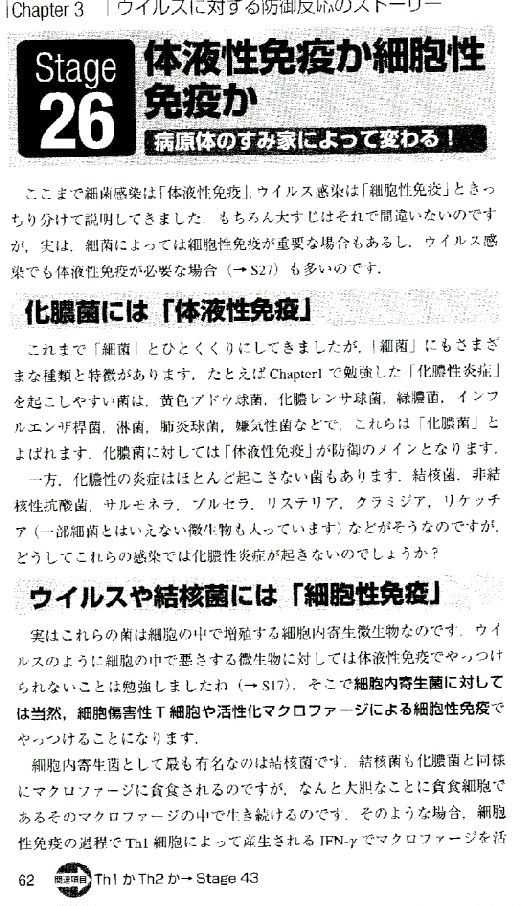

▼齋藤紀先『休み時間の免疫学 第2版』(2012年)には、

▼齋藤紀先『休み時間の免疫学 第2版』(2012年)には、